2023年春招进入高峰期,绝大部分公司均开启春招正式批,公布大量岗位,给应届生更多投递选择。面对众多企业的招聘,应届生们一时间挑花了眼,但就业的难点并不在此。

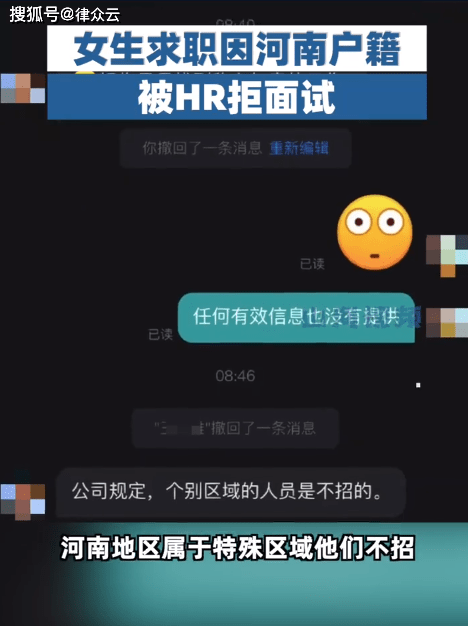

近日,河南郑州的女生小美(化名)在外地找工作时,HR看到她简历上户籍是河南并在当地上的大学后拒绝了她。小美称在HR说不合适后追问原因时,对方回答说公司规定河南属于特殊区域,不招收个别区域的人员。

截图来源于微博@山海视频

截图来源于微博@山海视频

怎么找个工作还有地域歧视了呢?

地域歧视犯法吗

有调查显示,近些年,有近七成求职者曾遭遇过就业歧视,而这些就业歧视可谓五花八门,林林总总,不一而足。

例如,之前较为常见的就是性别歧视。随着二胎政策的公布,女性生育成本变得更高,会被质疑太多精力分散到家庭上。一些特殊的工种也因身体素质原因不适合女性发展,性别歧视尤为明显。

日前,北京市人力社保局发布关于“印发《北京市人力资源社会保障行政处罚裁量基准表(涉及妇女权益保障法部分)》的通知”。通知中明确,用人单位在招录(聘)过程中,以性别为由拒绝录(聘)用妇女或者差别化地提高对妇女录(聘)用标准或因结婚、怀孕、产假、哺乳等,降低女职工的工资和福利待遇等行为,最高可处五万元罚款。

但是,类似的歧视并不是少数,也并没有因为上述规定而消失。如今,地域歧视问题渐多,我们又该如何应对呢?

首先,我们要明确知道,在求职过程中,地域歧视是违法行为。平等的劳动就业权是公民最重要、最基本的生存权利,是公民生存和发展的基础,依法应受到法律保护。

根据《中华人民共和国就业促进法》第三条规定,劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。

第二十六条 用人单位招用人员、职业中介机构从事职业中介活动,应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件,不得实施就业歧视。

虽然没有明确指出“不允许地域歧视”,但是总括性的规定就是劳动者享受平等就业的权利。所以,不管是哪里人,是什么性别,都拥有平等就业的权利。

面对地域歧视,甚至其他的就业歧视行为,作为劳动者,要积极地反抗。

如何应对

有业内人士表示,在劳动力市场存在多种歧视,地域、年龄、性别等多种形态,造成了劳动力市场不规范。让当事人自己去维权,涉及到维权成本的问题。劳动者选择绕开歧视,其实就是因为不想消耗时间精力,他们很难与大环境来对抗,有一两起诉讼也很难从根本上扭转。

反就业歧视的工作应该尽可能由公权力来参与矫正规范。

当劳动者真的遇到了相关的事情的时候,难道要等公权力维护吗?当然不!

最高人民法院2018年印发的《关于增加民事案件案由的通知》中增加了“平等就业权纠纷”案由,劳动者遇到就业歧视的,都可以向人民法院提起诉讼,维护自身权利。

如果遭遇到了就业歧视,可以通过以下几个方面进行投诉举报、提起诉讼。

1、在平台上沟通时遭遇,可以截图保留证据,向平台举报。招聘平台对企业招聘有一定要求,会对该企业进行警告、惩罚,关停招聘通道等。

2、向有关部门投诉举报。女性劳动者在遭遇就业性别歧视时,既可以向妇联、工会等部门求助,也可以向当地劳动保障监察部门进行投诉,由劳动保障监察部门对该培训机构进行依法查处。

3、提起诉讼。可以向法院起诉,但现实中存在着劳动者个人力量弱小,维权成本高,很难通过公益诉讼维权成功的实际问题,在维权时要准备好证据,做好心理准备。

我们也不要因为HR的一些言论而伤春悲秋,学会应对可能遭受的歧视。平时树立“职业面前人人平等”的观念,树立自信,不随波逐流。积极发现自己的优点以及不足之处,合理规划自己的求职方向,从容面对。

一个优秀的企业不应该因求职者的性别、地域、星座、宗教信仰等而歧视求职者,不论东南西北、五湖四海,应该量才适用、知人善任。