英国曾今有人去推翻过世袭的国王,当时也经历了腥风血雨,只是英国国王认清了时局,以国家利益为重,卖了一个人情给议会,才保住了王室以后的百年基业。

英国的这场起义运动发生在1640年,资产阶级向王室夺权,最终胜利了,从而改变了英国的政治体制。

然而,当时的领导者对“要建什么样的国家”并没有清晰的认识。

反倒更像是“宗教之间的争夺”,当时君主王室这边信仰天主教,而议会那边信仰清教。

英国推翻君主制的过程

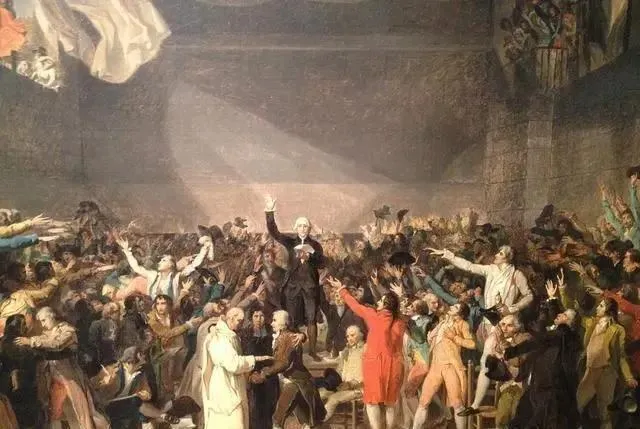

1640年,议会提出了“要限制王权”,不能都是你一个国王或王室说了算,也要给普通民众参与国家大事的机会。

然而,习惯了一人之下万人之上的国王,肯定是不会答应的:

你们都是我的臣民,都应该听我发号施令,现在你们居然还“狼之野心”了,反过来跟国王平起平坐呢,坚决不能答应。

就是从那年开始,议会和国王之间的矛盾开始逐渐分裂和拉锯。

1642年,双方势力终于到了不可调和的地步,不服就动真刀真枪,内战一触即发。

当时的两队人马也算是势均力敌,这场内战一共打了7年,最终国王的军队被彻底打败了。

1649年,王朝统治的时代宣告结束,英国改称为英吉利共和国。

之所以后来英国又有了王室,有两个原因:

原因之一:

当初他们只知道打赢了王室就是胜利,至于英国未来要建立一个什么样的国家?往什么层次发展?并没有正确的指导思想。

原因之二:

在克伦威尔上台后,也弄起了国王专制那一套策略,这样的“独揽大权”也让英国人认为:

打赢了一个国王,又来了一个国王,甚至还没有原先的国王仁义,那打仗的意义在哪里呢?

在这样的大环境下,王室的残余势力又开始卷土重来,再次发生了局部冲突。

双方军队,谁也没办法战胜谁,这个仗也不能这么毫无目的地持续下去;

再加上当初胜利的那一方,又缺少启蒙思想的指导,议会那边的军队压根儿就不知道:

“为什么还要接着打下去?”

于是,双方坐到圆桌上进行谈判。

王室有妥协的意思,议会也不想把王室往死胡同里赶,大家各退一步,于是英国的君主制就保留了下来。

法国推翻君主制的过程

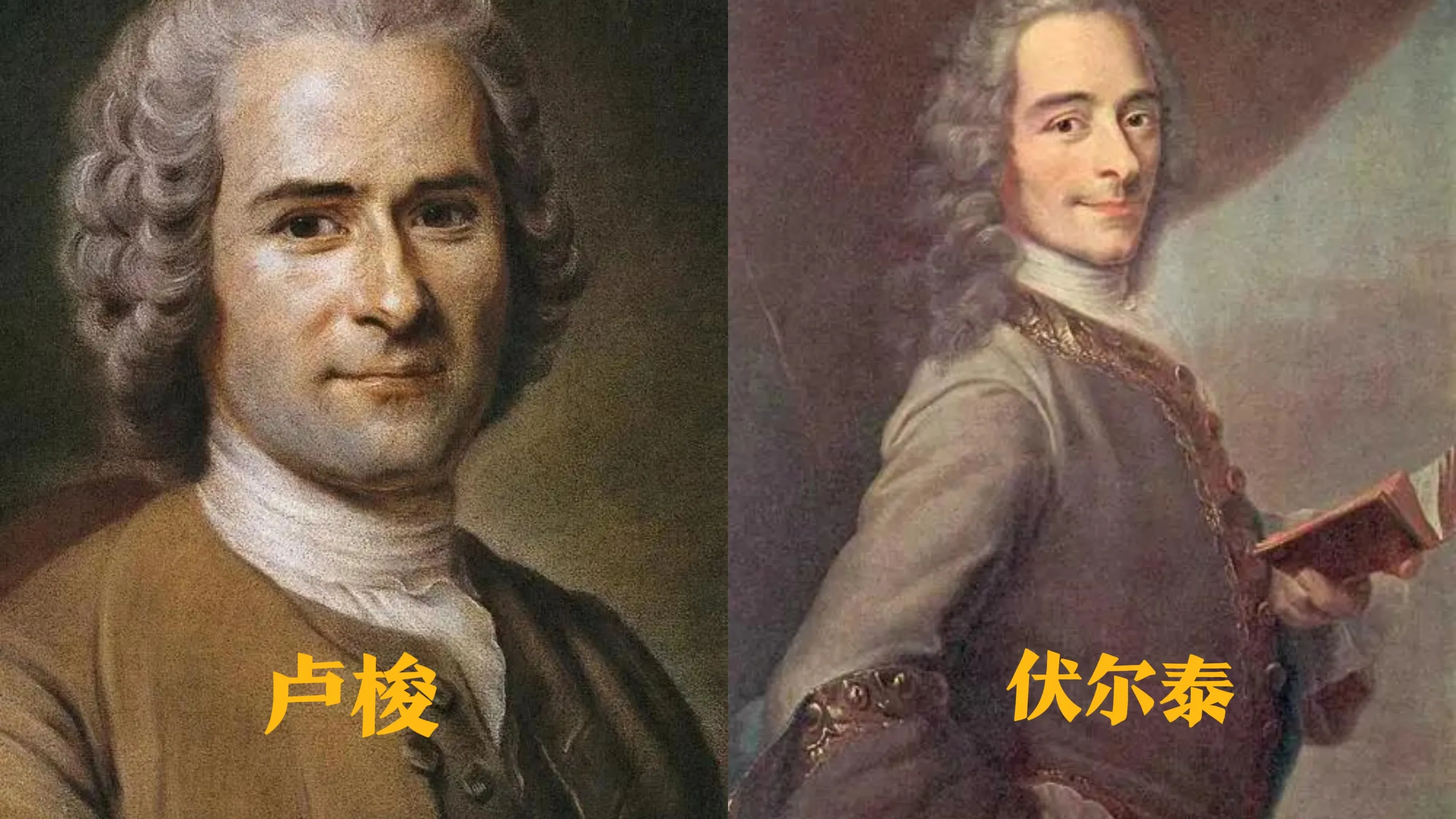

而法国在1789年也进行了类似的社会运动,只是他们当时涌现出了像伏尔泰、卢梭这样的大思想家。

提出了“行政、立法、司法的三权分立”的先进学说,并主张“在法律面前人人平等”的先进思想。

权力属于人民,而不是属于单一的国王或王室贵族。

有了这样的认知,法国人在动手之前,他们就已经知道这场胜利之后,应该建立一个怎样的核心团体和资本主义国家。

所以,法国资产阶级取得了最终胜利后,君主制在法国就开始销声匿迹了。

从时间上看,英国的变革发生在1642年,而法国是在1789年,间隔差不多100多年。

有了英国的前车之鉴,一开始法国也采用了“英国相同的模式”,就是君主立宪派。

但王室不参与本国的行政事务,议会才是最高的合法权利机构。

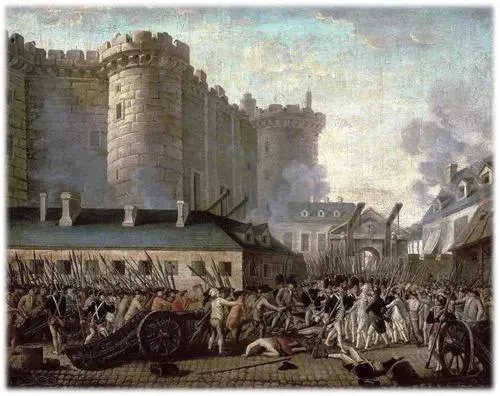

但是,法国这个国王呢,一点看不清时局:

一边承认议会的合法,一边默许玛丽王后出卖法国的利益。

以这种“里应外合”的方式,联合国外的军队来进攻法国本土。

这一事件让整个法国上下感到了无比绝望,对法国的王室也完全失去了信心。

一个不以自己国家为荣的君王,肯定得不到人民支持。

所以,这也是法国能够“推倒君主制”的一个重要因素。

本来法国应该跟英国王室一样,至少可以“留有王氏一脉”传承下去。

然而,王后出卖了国家利益,自然跟国王也脱不了干系,所以说呢,这两个人是“搬起石头砸自己的脚”。

本来可以本本分分地继续享受王室的“财富和荣耀”,如今倒好,不仅双双丢了性命,还把整个王室也拉下了水。

写在最后

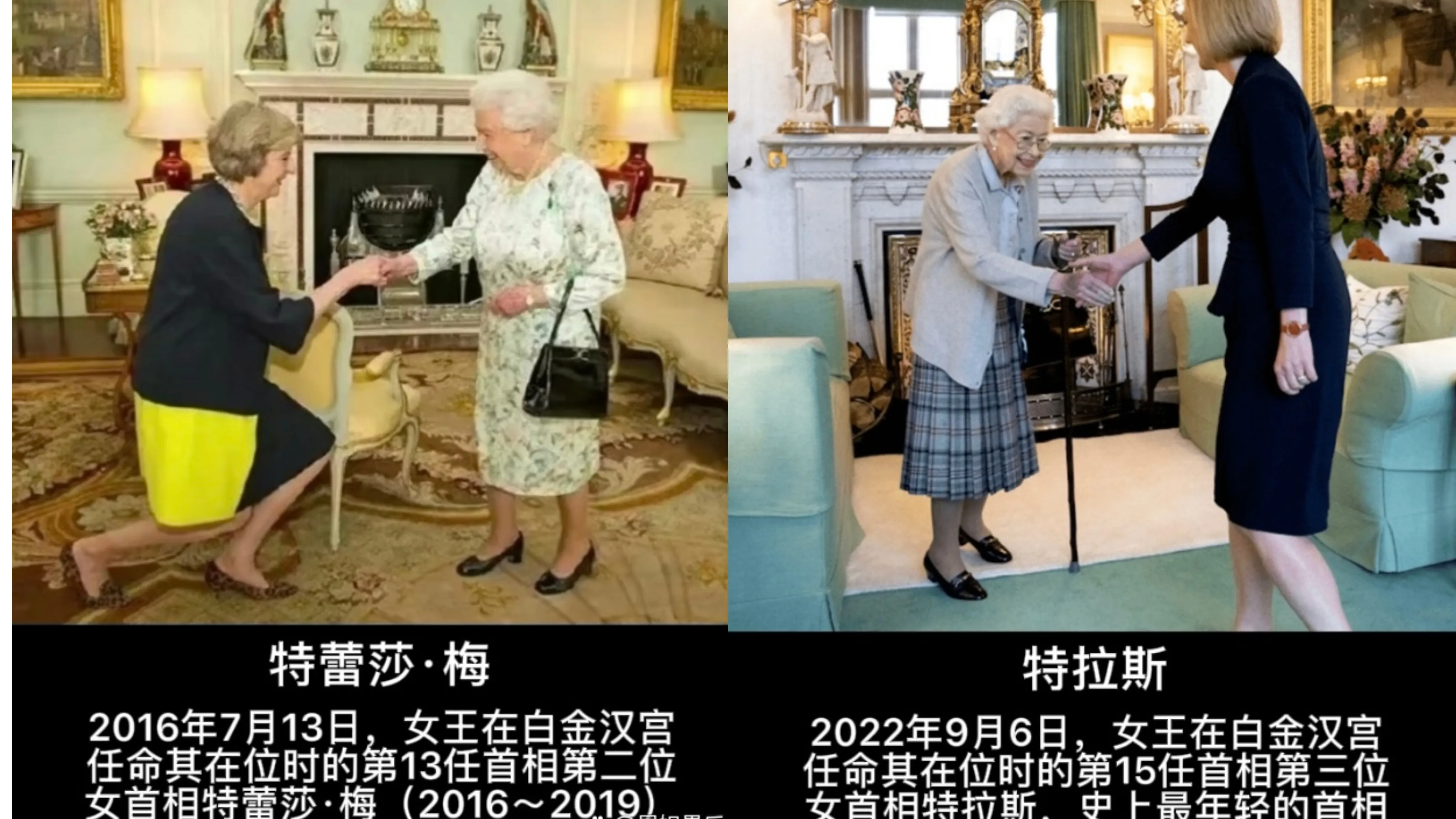

特拉斯是现在英国新当选的首相,她年轻的时候曾发表演说:“要求废除英国君主制”。

但现在她是什么想法,并不是很清楚,从她和女王的会面可以看出,至少没有前首相特蕾莎·梅那么对女王行大礼,把身子压得很低。

至于说,英国的“王室制度”和法国的“共和制度”,哪种模式更好?不是一句话能说得清的,需要因地制宜地去考虑和探索。

但有一句话可以认同:只要符合国情,符合国家和人民的利益,就没有对错之分。

(本文完)