羊不理解,都2023年了,国产影视剧导演怎么还在悬浮的创作。

城市打工人人均100平米江景豪宅不够;连健康、饱有生命力的农村女性,也要在上星的镜头里被刻板“贬低化”输出。

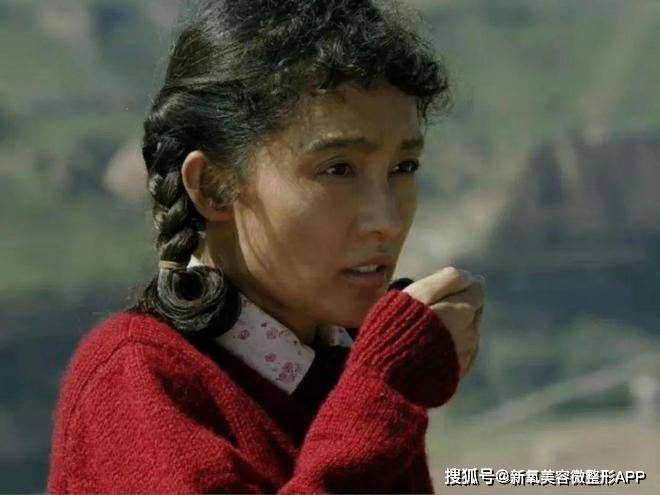

这份迷惑,全拜《人生之路》里的刘巧珍所赐。

虽说剧情定位是80年代的陕北农村,但是刘巧珍的妆造更像是《1942》里的经历着大饥荒逃难的难民。

干瘪消瘦、黑却毫无光泽感的皮肤、散乱毛糙的头发...

拼凑起来,突出了一种不修边幅的病脏气,很难看出日晒劳作后黝黑饱实的精气神。

甚至咱都不觉得刘巧珍这个村花,能有力气扛锄头下地。

唯一精神的可能是那口又白又齐的“贴片牙齿”。

网友辣评:工农阶级的外表,中产阶级的牙。

搭配来看,就挺有离反差的荒诞感:

也许有人会杠80年代的陕北农村女性就是这样的,那时候条件可不像现在这么好。

嗯...都不说更为前进的80年代,就是六七十年代里的《人民画报》里都很难找出这种状态的农村女性。

大家是晒得黑,但壮实红润,收拾的干净得体:

也许不那么时尚,但立整、健康。

脸上是生机勃勃的饱满,并不会因为暗肤色而显得整个人病恹恹。

对比下来,刘巧珍这个形象的“贬低感”更像是在故意向下。

剧组只把形象定位集中在农村刻板印象里的“脏乱差”,而忽略了农村女性肩负重要生产力、蓬勃向上的灵魂特征。

简单来说,剧组以为给白白嫩嫩的女明星涂一层黑油、把头发搞毛糙,就能刻板变身“落后的农村女性”。

回顾近20年的剧圈,还真有一部分导演这么刻板的理解着农村女性。

在他们的镜头里,村妇没有太多角色弧光,她们负责输出下沉的形象和观念,深化着很多人对于农村的误解。

今天羊就要为农村女性正名,从各大经典影视剧出发,咱们横纵向对比讲讲:

当我们看到农村女性荧幕形象时,更希望看到什么?

蓬头垢面、撒泼胡闹

请停止对乡村女性的“影视化贬低”

农村影视女性群像立绘有刻板三宗罪:不整洁、没见识、刻薄爱闹。

翻翻近些年流水线生产出的乡村剧,几乎就是集体中招。

从《俺娘田小草》到《小麦进城》,再到《初婚》、《刘家媳妇》...

主打一个“农村女人没文化,闹得全家鸡犬升天,女主开buff原谅全世界”。

刻板化第一宗罪:悬浮的形象定位。

一般的黄金档农村剧里,剧组对于女性角色的形象定位几乎和《人生之路》一样——“邋遢化”。

不管是20几岁的小姑娘,还是30多岁的嫂子、表姑,貌似都不爱洗脸、洗衣服、洗头发。

就算是条件不允许,干净立整也是需要保障的吧?

不!剧组好像已经习惯用邋遢的形象差异,拉开城乡的距离,干净整洁在剧里像是一种城镇特权。

比如《小麦进城》里,村里的女主和进了城的女主判若两人,甚至搬去镇上的婆婆都比自己整洁。

还有另一种走向,就是新农村极端假精致。

这些剧里,农村女人改头换面,化着比城里人还精致的伪素颜,且24小时不脱妆。

干净立整是有了,但这精致感很虚幻,虚幻到和村里其他人格格不入。

比如《初婚》里的女主,像是韩剧抠图植入到了国产乡村剧里。

这就不禁让人怀疑,导演到底有没有农村生活体验啊?

想必是无,毕竟深耕农村环境做剧的导演,必然不会让角色形象和时代走向这么割裂。

详情可参考1984年《人生》里的吴玉芳,同是演村花刘巧珍,吴玉芳的扮相明显更符合80年代经济蓬勃的新乡村。

刻板化双重罪的思维闭环:因为没见识,所以刻薄耍泼。

外在形象定位不好可以不追究,可聊到村里女人的精神内核,多少也有点偏见在里头。

这一点我们从大多数农村戏里,女主的两类成长线路里就可见一二:

第一类:聚焦婆媳、妯娌关系,主打一个“撒泼宅斗”,用夸张的戏剧形式突出农村女性“被贬低化”的形象。

具体脉络可以概括为:女主忍气吞声,婆婆和妯娌步步紧逼,老公置之事外。

最后女主用牺牲精神的圣母心,融化所有家庭矛盾,赢得大团圆。

整个群像戏里,出场的农村女性要么在打骂、要么在忍让,底层逻辑所表达出精神内核,并不趋向于真正的女性成长。

而是完全被家庭生活结构化的村里女人,以及素质堪忧的绝对下沉。

另一类农村大女主的成长线路,偏向于迎合近几年的独立女性风潮。

但真的独立了嘛?貌似没有,农村女人拼了老命在外面搞事业,而最主要解决的问题还是难缠的婆婆或出轨的老公。

大体成长路数不外乎:因为没见识,被婆婆or上过学的老公看不起,所以努力奋斗;

期间遭遇白眼、遭遇背叛,最终带着飞升的事业,原谅老公和婆婆,实现大团圆。

事业线更像是增加剧情冲突的辅助描写,核心依然是农村女性围着三尺灶台,救赎全家。

这应该不能叫独立女性成长吧?

甚至某些剧情可以低幼化到,女主搞事业,全剧男性角色出于爱慕无私帮衬。

青春偶像剧情带入乡村女性事业蓝图,一路遭遇事业瓶颈,一路斩男化解问题。

嗯...这不就是换层皮的“乡村玛丽苏”嘛?

或许六小龄童老师早已劝解过国内影视剧市场“戏说不是胡说,改编不是乱编”!

这两类成长路线,给人的观感大多都是女配事多、没见识;女主能忍、且顾家,主打农村女性四方天地里的“嚼舌根子文化”。

这样的精神内核真的符合当代农村女性生存现状嘛?

不见得,毕竟很多深耕基层的良心国产影视剧里,农村女性拥有更强大生命力和更严肃的精神表达。

当聊起国产农村女性角色

我们更希望看到这样的她

先明确一个问题,国内还是有很多导演可以拍好农村题材的,他们的镜头下也诞生出更为闪光、鲜活的农村女性形象。

比如《秋菊打官司》里的秋菊,为了一个公平正义,可以跋山涉水、咬着后槽牙使劲。

上访途中艰苦重重,但秋菊没有躺地上打滚、也没有撒泼胡闹,而是选择用法理来实现小人物的正义。

明事理有主见,纵使没啥文化、又很倔,可人物是饱满鲜活的,也更真实可带入。

寻法无门时,站在城镇路口的迷茫失措,以及咬着手指的隐忍...

我们可以在秋菊身上看到大部分农村女性的典型特质,不服输的韧劲和打不倒的生命力。

还有聚焦农村女性婚恋话题的《菊豆》。

越压迫越要支棱起来展开报复,也许我们可以诟病菊豆的复仇方式,但我们不能否认这个角色不肯低头的韧劲。

毕竟服从、能忍,向来不该是农村女性需要背负的沉重标签。

结局菊豆放出的那把火,烧的是染坊,也是自己被礼教祠堂毁了的一生。

所以农村女性并不像当下很多影视剧里反馈的那样,无脑、圣母且爱服从。

农村只是一个地域限定词汇,这不代表她们身上不能拥有人性本身的反压迫精神。

她们也有权利抗争不公,选择更有生命力的人生。

就算抛开沉重的精神议题,我们还可以在古早的农村影视剧里寻觅到更多鲜活的女性个体。

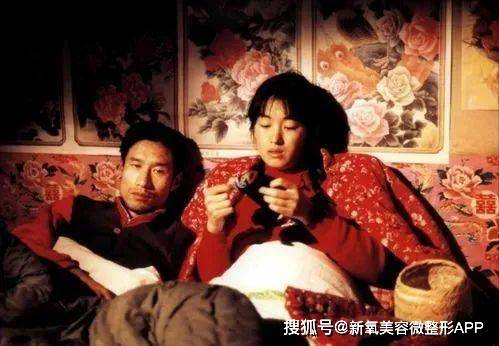

比如《我的父亲母亲》里天真烂漫的招娣:

还有《牧马人》里机灵能干、勤奋聪慧的李秀芝。

PS.很多乡村剧导演想要打造那种持家过日子的农村女性,真的可以参考李秀芝如何撑起一个家,不是非得用“莽劲儿”凸显能干。

甚至近几年《山海情》里的水花,也是很闪光的农村女性。

拉着瘫痪的丈夫,走四百多公里去金滩村寻求幸福新生活,也抱怨也哭过,但未曾向人生妥协过。

纵使生活不济,也可以笑对苦难。

说白了,苦和穷不过是套在农村女性身上的旧衣,内里朴实向上的生命力才是她们最该被展现出来的灵魂香气。

这些农村女性即使皮肤不白嫩,但红润有朝气,或许出生在乡村却也在平凡的生命里做着不平凡的改变和抗争。

所以当我们谈到影视剧里的农村女性形象,会更希望看到那种淳朴天然的生命力,和认真较劲的生活态度。

而不是东家长西家短的滑稽感。

乡村女性不是落伍的代名词,她们代表着中国最为根基的生产力。

身为农业大国,希望部分影视剧也可以正视乡村女性现状,赋予她们不同时代背景下的鲜活形象。

就像羊上面说的那样,农村只是地域限定,穷和苦也不过是时代旧衣。

没有任何事物,可以阻挡乡村女性健康向上的生命力!