文| 杜虎

编辑|陈静

宝马MINI冰激凌风波持续发酵。

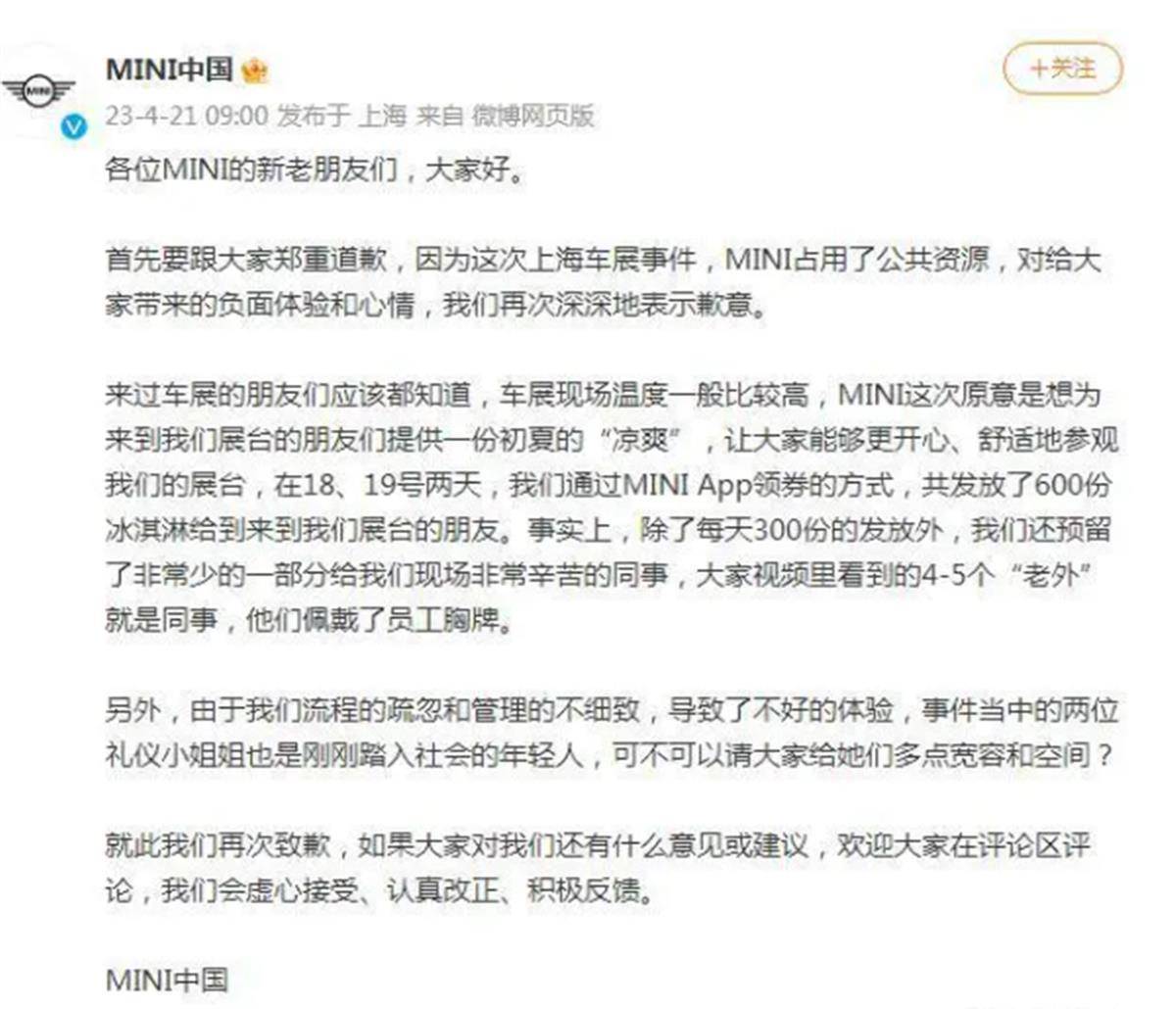

宝马MINI中国4月21日再次发布致歉声明,解释了该品牌在上海车展上出现的冰激凌风波,澄清了发放冰激凌的一些情况,称现场吃冰淇淋的“老外”是同事,但承认“流程疏忽和管理不细致”,导致“不好的体验”。20日,宝马MINI发过更简短的致歉信,但接连两天的道歉,没有赢得太多谅解,#史诗级灾难公关#又登上了热搜。

此前,有自媒体博主爆料,宝马MINI在上海车展给参展人免费送冰激凌,有中国人上前想要领取时,被告知暂时无货,给不了。接下来,有外国人去要冰激凌,站台工作人员又拿出了冰激凌。这个对比画面被理解为“歧视中国人”,自媒体将这个素材发到网络,引发舆论对宝马的不满。

从宝马MINI的两份声明看,这场公关灾难从一开始就埋下了伏笔。第一次的致歉声明非常简短,不涉及事实说明,使用了“内部管理不细致”“工作人员失职”等措辞,承诺“改善管理”“加强培训”,完全不涉及舆论对它区别对待的不满,容易给人一种它拒绝理解当下舆论情绪的感觉,这种公关套话和僵硬术语,对于一部分民意来说完全起不到抚慰作用。

应当讲,在冰激凌风波刚出来时,既有很多人指责宝马在冰激凌发放上搞歧视,也有更多的人对这种严厉的指控将信将疑。一是因为宝马此前在更多品牌广告上早已经表达“宝马生在中国”的立场;二是中国市场对宝马至关重要,很难想象宝马会有冒犯中国消费者的主观故意。

宝马应该是意识到第一封致歉信没有达到效果,反而给人傲慢的观感,等于是扬汤止沸,于是又出具了第二封致歉声明。第二封声明的核心是增加了事实部分,详细解释了发放免费冰激凌是一个站台工作内容,先是用APP领券的方式两天发放了600份,剩下的就预留给工作人员,大家视频里看到的四五个“老外”是同事,但正是这种内外不分的发放流程引发了争议。

给现场工作人员和同事送冰激凌,这没有问题,但不该与发放给一般参展观众的相互混淆,内部人员完全可以在后台领取和食用。这是宝马MINI在展台工作流程上粗疏、马虎的表现,即使不是宝马的外国同事领取,换成中国同事领取,观感同样很差。众目睽睽之下,不能要求观众第一时间就能接受,不在现场的网友更会混淆不清。

兴许是层级汇报导致了效率低下和态度输出的贫乏,在很多人看来,公司致歉信的措辞真是一场教科书级的公关灾难,反映了宝马公关处理危机的死板——在它们试图有所应对时,已经耽误了宝贵的时间窗口。连续落在舆论情绪的后面,出现了非常经典的公关社死场景,就此而言,宝马公关不力、不当,被骂并不冤枉。

除了时间节点把握不住、声明修辞毫无章法之外,宝马公关在本次冰激凌事件中最大的败笔,是不去承认、不去理解、不去宽慰不满所代表的情绪。换言之,对宝马工作流程的不满,是一种民意情绪驱动的,这时候最好的公关方式,至少应该是坦率回应这种情绪,顺应这种情绪,而不是仅仅澄清事实。

在宝马发表第二份致歉声明后,很多批评者愿意相信宝马不会搬石头砸自己的脚,冒着得罪中国客户的风险,在一个冰激凌上玩把戏。事实也证明,不管宝马此举是有意还是无意,市场都给予了它狠狠的教训。一些人因而将目光从立场问题,转移到了具体的工作细节,批评宝马的流程弊病。但宝马不该把这种同理心当做福气,还是要反思一下自身的公关思维、策略,对消费者的体验是否足够看重,临时抱佛脚只能节节被动。

这些年来,如何恰当处理社会舆论中的民族情绪,始终是大公司、尤其是外资企业公关活动要学习的地方。国民可以自我克制情绪表达,但想要在公开场合得到一视同仁的无差别对待,这种愿望理应得到尊重。宝马致歉时刻意回避这种情绪,看似不想惹火上身,最终适得其反,宝马公关真该痛定思痛了。