建设农业现代化示范区是党中央、国务院为加快推进农业现代化作出的重要部署。党的十九届五中全会提出,要强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,建设农业现代化示范区。2021年中央一号文件提出,把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手,围绕提高农业产业体系、生产体系、经营体系现代化水平,建立指标体系,加强资源整合、政策集成,以县(市、区)为单位开展创建,到2025年创建500个左右示范区,形成梯次推进农业现代化的格局。

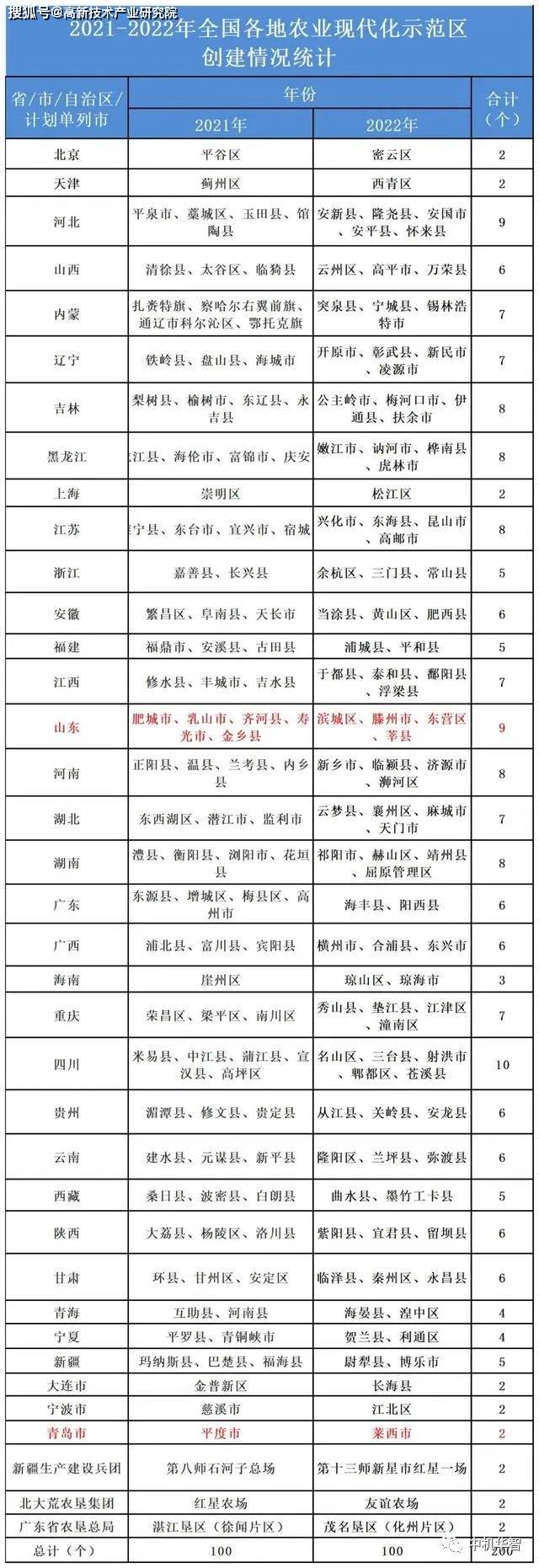

自2021年起,农业农村部、财政部、国家发展改革委以县(市、区)为单位,已连续创建两批国家农业现代化示范区,共200个。

据统计,两批名单中有60个申报创建粮食产业类示范区、26个申报创建都市农业类示范区、8个申报创建智慧农业类示范区、5个申报创建生态旱作农业类示范区、101个申报创建优势特色产业示范区等。

2023年中央一号文件强调,深入推进农业现代化示范区建设,加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。结合往年通知要求,对国家农业现代化示范区项目申报情况做如下分析。

01 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,按照粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲的工作布局,围绕守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作,探索建立农业现代化工作体系、政策体系和制度体系,促进农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化发展,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

02 建设目标

“十四五”时期,以县为单位创建500个左右农业现代化示范区。按照总体平衡、兼顾各方的思路,设计了基础性指标、政策性指标和竞争性指标。其中,基础性指标突出普惠性,保证各地至少有1个创建指标。政策性指标聚焦保障国家粮食安全战略导向。竞争性指标采取竞争遴选方式,将在全国范围内综合评选,择优创建。

03 建设布局

统筹考虑区域差异、发展水平等因素,分区分类建设农业现代化示范区。在东北平原、黄淮海平原、长江中下游平原等粮食主产区,创建一批以粮食产业为重点的示范区。在南方丘陵山区、特色农产品优势地区,创建一批以优势特色产业为重点的示范区。在大中城市郊区和东部沿海发达地区,创建一批以都市农业和智慧农业为重点的示范区。在西北及长城沿线区、青藏高原等生态脆弱地区,创建一批以高效旱作农业为重点的示范区。在脱贫地区,创建一批以“小而精”特色产业为重点的示范区。

04 创建任务

农业现代化是一个持续过程、长期任务。要把握发展新趋势,因地制宜、因区施策,重点围绕设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化等,找准创建定位和主攻方向,明确发展目标和重点任务,科学设计推进路径和发展模式,细化政策措施和工作机制,找差距、补短板、强弱项,推动农业现代化建设整体上水平。

05 遴选条件

落实《农业现代化示范区创建方案》建设布局和条件要求,选择农业现代化发展基础好、潜力足、空间大,地方政府积极性高、支持保障有力、模式路径比较清晰、示范带动能力较强的县(市、区)先行创建。地方政府性债务风险较高地区不得纳入创建范围。

06 申报程序

按照“县级政府申请,省级部门择优遴选,省级政府同意,农业农村部、财政部和国家发展改革委批准创建”的程序,开展申报创建工作。省级农业农村部门会同财政、发展改革部门,指导申报创建的县级政府部门研究创建定位和主攻方向、找准短板弱项和建设重点、科学设计推进路径和发展模式、明确创建时间表和路线图,认真编制《 省(自治区、直辖市) 市 县农业现代化示范区创建方案》,经省级人民政府同意后,报农业农村部、财政部、国家发展改革委。

07 评审方式

对申报基础性和政策性指标的示范区,农业农村部、财政部和国家发展改革委采取书面评审的方式,组织专家严格评审。符合条件的纳入批准创建名单;审核不通过的直接取消资格,不再递补。对申报竞争性指标的示范区,农业农村部、财政部和国家发展改革委采取竞争遴选方式,择优纳入批准创建名单。

08 认定程序

在认定程序上,将按照 “先创后认、严格评审、动态管理”的要求,分三步走开展创建认定。

第一步,按照“县级政府申请、省级部门择优遴选、省级政府同意、中央部门批准创建”的程序,遴选出农业现代化示范区创建名单。

第二步,农业农村部、财政部、国家发展改革委按照创建条件,对申报创建单位每2年组织一次评审认定,评审通过的授予“国家农业现代化示范区创建单位”称号。

第三步,国家农业现代化示范区创建单位经过努力,达到基本实现农业现代化标准的,经验收通过后授予“国家农业现代化示范区”称号。

09 支持措施

一是用好现有资金项目。统筹整合国家现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇项目资金,集中支持示范区建设。在风险可控的前提下,将示范区符合条件的公益性建设项目纳入地方政府债券支持范围,积极支持各地将土地出让收入或收益用于示范区建设。

二是引导金融机构支持。积极协调商业银行、政策性银行、保险公司等各类金融机构,开展金融对接示范区活动,推动将信贷资金、特色农产品保险等向示范区倾斜,加大对示范区农业农村基础设施投融资的中长期信贷支持。

三是鼓励社会资本投入。充分发挥政府投资基金作用,引导孵化型、成长型、创新型社会资本投资项目,支持示范区建设。创新运用PPP、产业基金等市场化手段,吸引社会资本建设仓储冷链物流、畜禽粪污资源化利用等设施。鼓励农业产业化龙头企业与示范区开展对接、投资兴业。

四是加强技术支持力度。建立科研院校与示范区技术协作机制,组建专家技术团队,开展技术培训,帮助示范区解决产业链打造中的具体困难。引导农业高新技术企业、科技创新联盟落户示范区,推动新品种、新技术、新装备示范应用。