文|令狐卿

近日,一则“上百台收割机因超宽超高无法下高速”的消息冲上热搜,引发诸多网友关注。

5月28日上午,央广网记者采访了南阳市农业农村局农机中心主任李奇。他表示,南阳市的政策并没有发生大的变化,一些机手因为没有办理大件运输手续,在高速收费站遇到了通行问题,经过协调工作,问题基本得到解决。

网传视频截图

网传视频截图

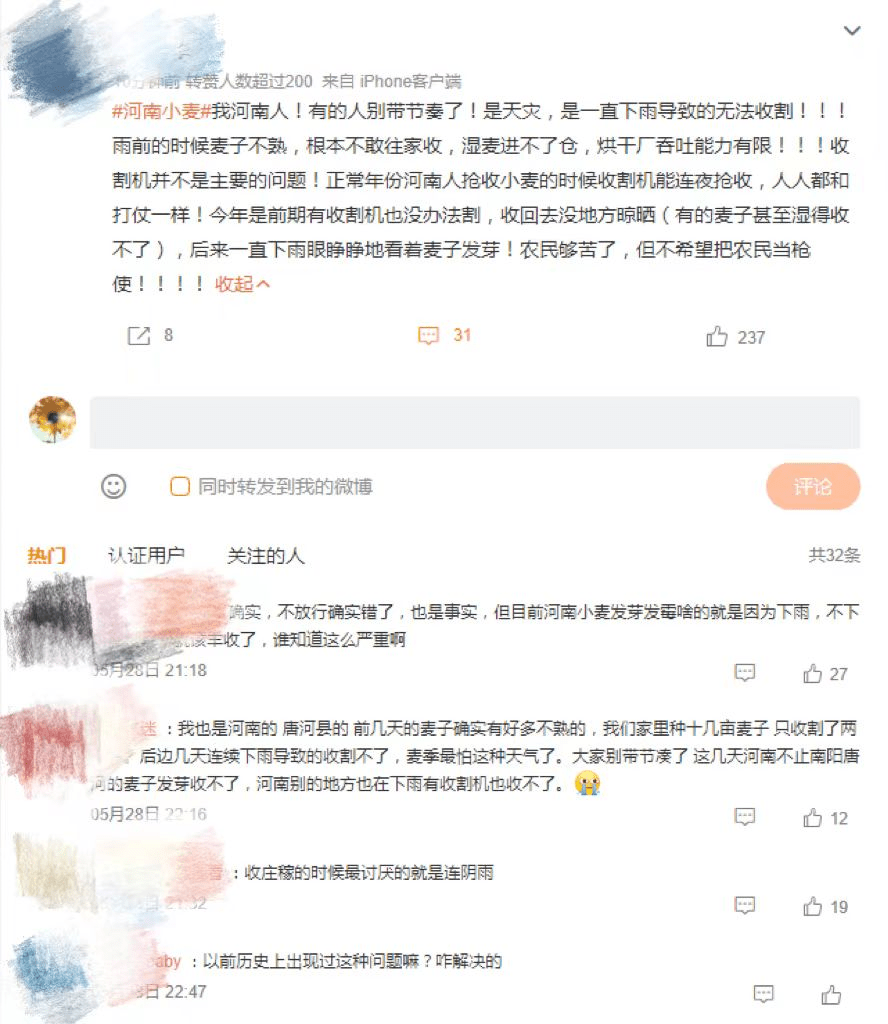

正值麦收季节,“百台收割机无法下高速”引发广泛的关注,有网友将它与个别地方因下雨导致麦穗发霉等现象联系到一起,认为在抢收中出现了“人祸”。这种预设的“伤农”靶子,引发了更多网友的共鸣。

根据报道,收割机下高速遭遇周折,主要问题出在托运收割机的货车超高、超重上。像收割机这种跨省跨区作业享受政策特殊优待,这是粮食主产区约定俗成的规定,河南方面也出过相关指导文件。

收费站对此有点“后知后觉”。在出现问题后,南阳市紧急协调农机与交通等部门予以解决,也算是平衡了麦收紧迫性与交通政策的合规性。

当然,现在尚不明确收割机在高速上滞留了多久。如果按有的网友所说,一连堵了好几天,那当地确实有被诟病的地方。收割机车队既然已经上了高速,说明高速入口是允许它们上路的,既然可以上,那就意味着可以下,至少可以先下高速,再来解决通行证件不齐的问题。

“百台收割机无法下高速”是事实,但对当地麦子抢收造成多大影响,目前也不明确。很多网友焦虑麦穗在雨天发霉,痛心农民的损失,这种心情可以理解,但若缺乏具体的证据,就按照人祸的逻辑在二者之间强行建立因果关系,恐怕有欠妥当。

实际上,如果下雨的话,收割机也没法下地作业,麦穗一样可能有霉变,这是农业望天收的性质决定的,农业机械化可以减少但无法完全杜绝天气影响。

麦收时天气酷热,麦子加速成熟,抢收确实有窗口期。但今年河南、江苏、安徽等小麦主产区都遇到局部下雨的不利情况,多多少少延误了机械收割,这是农业生产中无法避免的天灾。

另外,河南麦区自东向西随着小麦成熟的早晚,收割作业也有梯次,下雨的影响有,但也不必过于夸大。

在理解现在的麦收形势时,要掌握两种现实。

网友视频截图。

网友视频截图。

一是认识到经过土地流转,如今土地有很大比例都在一些种粮大户手里,某些粮食主产区的集中度高达九成以上。

因此,我们谈论麦收时,谈论的主要是种粮大户的麦收进度,这与深切同情农民个体在麦收时的遭遇不是一回事。当然,关注“三农”总是好的,只是焦点不要偏。

二是机械化收割程度相当高,全国主产区跨区作业的联合收割机总量、流动规律、作业能力始终在当地农业部门的掌握中,多年前就实现了精细化数据管理。

机耕手一般都是当季作业为主,他们高度组织化,从购买农机开始到有资格下地作业,都受到流出、流入地农机主管部门的监管协调,不存在盲目找活干的情况。

只要对目前农土地流转的现实有所了解,网友对麦收的焦虑指向、同情指数就该有所节制,毕竟种粮大户有政府补贴,在承包期内丰收歉收、风险收益可以相互平衡,即使夏季麦收有些损失,秋收也可以补回来。

而理解了第二点农机跨区作业的现实,就不会对南阳的个案上纲上线。河南麦收才开收不到5%,现在说下雨导致发霉普遍减产,恐怕为时过早。