文/博古说

编辑/博古说

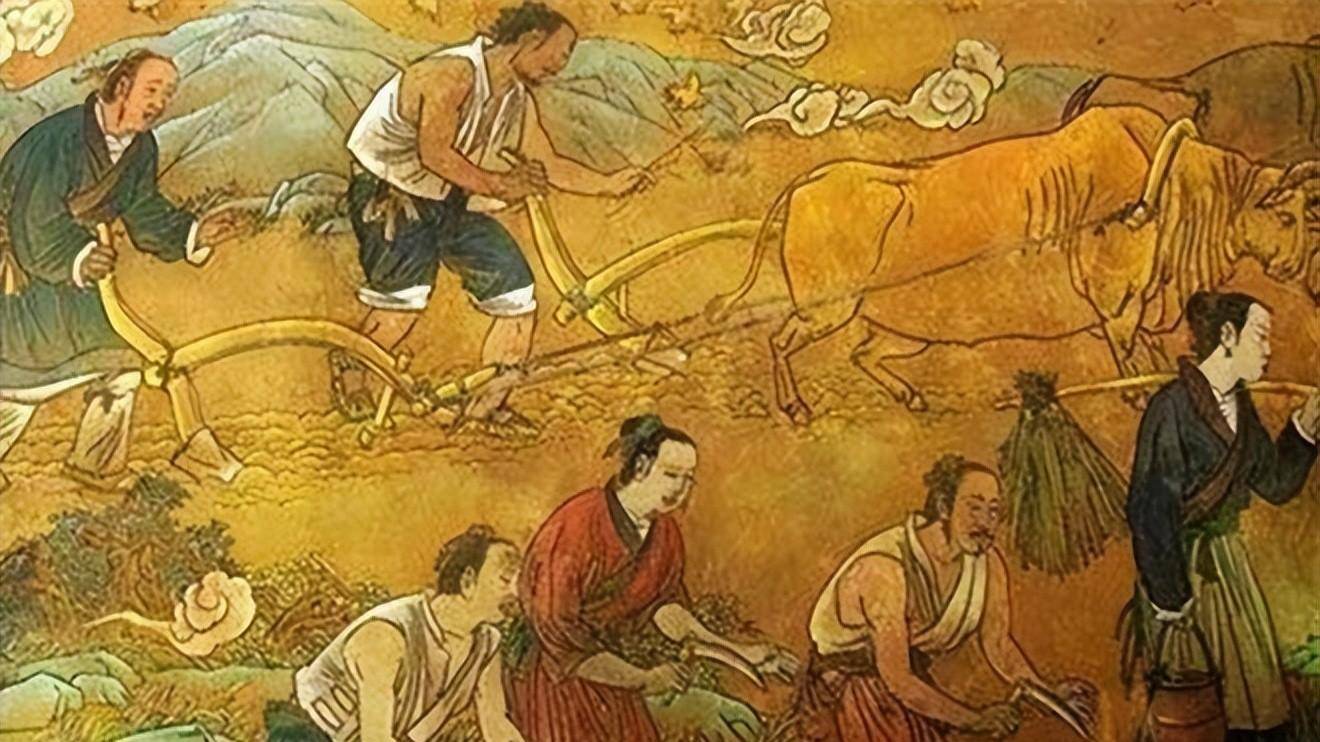

汉朝长安城是中国政治、经济和文化中心,京畿地区和长安的农业生产最为发达。西汉为了满足京城内大量百姓日常生活所需,为全国农业生产做出示范,对京畿地区农业生产尤为重视,大力兴修水利事业。

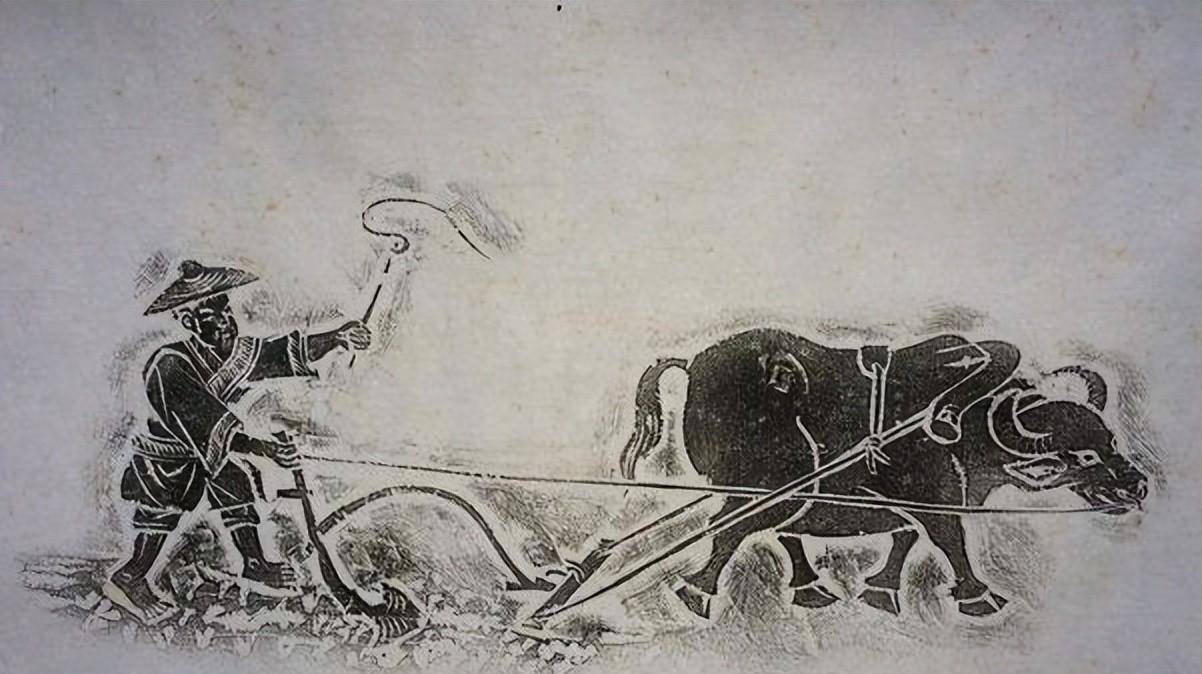

赵过首先在太常、三辅推行代田制,并命各地郡守派员赴长安学习先进的农业技术。农学家汜胜之还致力于三辅地区的农业推广工作,他所著的《汜胜之书》也主要总结了三辅和关中地区的农业生产技术。

汉都长安及京畿地区农业先进技术的发明与推广,从西域引进的农作物率先在此种植并传播开来,使这里成为全国最富饶、农业技术最发达的地区。不但保证了京城生活用品的供应,而且对全国农业生产也有一定的借鉴作用。

汉都长安在形成与发展中国古代农耕制度中起着重要作用。

西汉长安城是西汉的都城,如果算上短命的王莽王朝和刘玄的更始朝,西汉长安为国都已有230年之久。

本文通过从西汉长安史上,深度剖析汉都长安与农业发展

长安城为关中富庶农业区的都城

刘邦在经历了三年秦末农民起义和四年楚汉之战后,作为关东黄淮平原的刘邦,本想把都城定在中原腹地洛阳。但最终,他还是听从娄敬的建议,把首都定在长安。娄敬的理由是:

“秦地山川为河,四塞为固。因为秦国的缘故,这里的土地都是肥沃的,这就是所谓的天府之国。山东虽乱,但秦国故国之治,亦有之也。夫与人斗而不胜,背而不胜也。如今陛下人人自危,秦国故里,天下皆知。”刘邦征询张良的意见,张良不但同意娄敬的意见,还拿长安和阳城作了比较:“雏阳虽有此固守,但小不过百里,田地薄薄,四面受敌,非以武立国也。左毅函,右陇蜀,千里沃野,南有巴蜀,北有胡苑,三面皆守,东面有诸侯。诸侯安邦,河渭漕乾,西归京师;诸侯一变,顺水推舟,足以让他们屈服。有句话说的好,金城千里,天府之国,刘敬。”“所以,高帝即刻驾云,前往关中。”

作为一个国家的首都,它的地理位置和安全都是必须考虑的,“秦之故地”显然是具备这个条件的,但同时,关中的富饶也起到了至关重要的作用。

娄敬说:“因秦国之故,富庶之地,所谓天府”;张良所说的“关中左相函,右陇蜀,千里沃野,南有巴蜀,北有胡苑。”“金城千里,天府之国。”唐颜师古道,“天府”是什么意思:“所有的财富,都集中在一个地方。他说关中物产丰饶,富饶富饶,故名天府。

值得注意的是,把自然条件优越、物产丰饶的地方称为“天府”,最早源于关中。娄敬所说的“天府”,其实是战国时期,苏秦对秦惠王说过的一句话:

“大王之国,西有巴蜀、汉中之利,北有胡、络之马,南有巫山、黔中之地,东有看函之国,富庶之地,有万辆战车,有百万战车,有万人之力,沃野千里,物产丰饶,地势险要,这就是所谓的天府,天下之雄。”

自天府之国始于关中,可见关中之富饶,在战国时期,秦汉时期,关中之富庶,乃天下之冠。

农业是古代社会最重要的生产部门,关中的富饶首先体现在农业发达。

先秦时期,关中岐丰一带,曾是周族故里,宗周故里,农业文明发祥地之一,周人世代务农,先祖后稷“善耕作,宜田而耕,宜耕而耕。尧闻之,弃之为农师。”

后稷的后代公刘修后稷,发展农业。到古公父时期已进入岐山之下的周原地区,至文王时期,定都丰农业已推广至关中东部,“三分天下,二分天下”,成为一股强大的力量,可以与商朝抗衡。

西周末年,关中的农业确实没落了,但随着秦朝的发展,农业生产逐渐恢复。战国时期,秦献公迁都标阳,进入关中腹地;至孝公时期,建都威阳。

尤其是商鞅变法,实行“粟爵粟任”,“武爵武任”,奖赏农战,凡在农业生产和作战中立下功劳的人,都可以获得一定的爵位和田地,免除一定的赋役,尤其是推行“开垦田地”的政策,肯定了土地私有的合法性。

郑国渠长达300里,把关中农业区从西向东连成了一片,“盐沼四万顷,每亩一亩。故关中乃沃野,无凶年,秦国富强,卒与诸侯相争。秦国之所以能一统天下,就是因为关中的农业发达,西汉王朝就是看中了关中农业的发达,才选择了关中作为国都。

汉都长安和京畿三辅地区是农业技术最为发达的地区

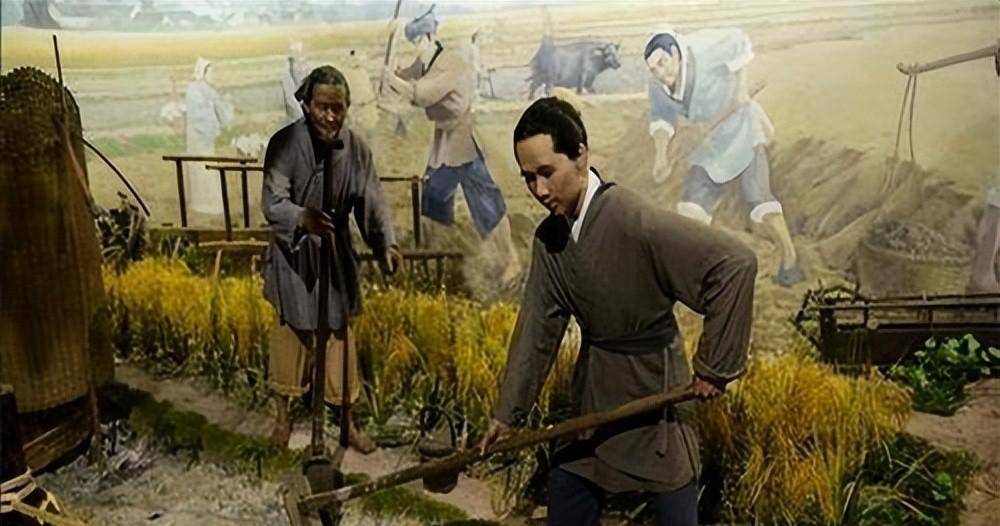

西汉建立后,汉承秦制,延续了秦朝注重关中农业发展的战略,并在一定程度上延续了秦代对农业的重视。主要表现在关中地区大力兴修水利,率先发明和推广先进农业技术,使这里成为全国首富地区。

在长安建立之初,为了充实关中,增强实力,西汉效仿秦始皇,将六国贵族迁往关中,实行关中移民政策,迁入齐楚大姓田、昭、屈、景和功臣,居住在长陵,吸引了高官、富贾和豪强,迁入三辅居住。

长安日渐繁荣,人文荟萃,人口激增,官民士的食粮供应渐成难题。解决之道一是开垦关中荒地,增加粮食产量;一是向关东运送粮食。但水路运输路途遥远,黄河险要,渭水河道迂回曲折,航程长达半年之久,运输粮食也是一笔巨大的开支。

想要解决京师的粮食问题,唯一的办法就是立足于当地,以京为中心,以三辅为中心,以关中地区的农业为主,维持大量的粮食和其他物资的消耗。

水利是农业的命脉,西汉王朝为了发展关中地区的农业,特别重视水利建设。

汉武帝元符年间(前122一前117)兴修龙首,以“作”为首的“发余人”引水工程。按照规划,“以灌重泉以东万余顷故卤地”为开发关中平原东部低洼荒芜之地打下了基础,特别是“井渠法”的施工技术,为后来在新疆著名的“坎儿井”“坎儿井”提供了很好的借鉴。

六辅渠是武帝元鼎六年(公元111)修建的,是中国北方第一座大型引河农水利工程,它改变了郑国渠的灌溉性质,使之成为灌溉和灌溉并重的引泾工程。

这不仅扩大了耕地面积,而且由于能够引水灌溉农田,提高了作物的抗早保收和丰产能力,大大提高了粮食产量。制定水令,开创了我国用法律管水的先河。

武帝太始二年(公元九五)修建了四千五百多顷的白渠灌田,是一种较为持续稳定的大型引泾灌溉系统。它与郑国渠相映成趣,同灌渭北农田,统称“郑白渠”,灌溉面积达数百万亩,成为汉朝最大的农业灌溉区,为京师粮食供应提供了重要保障。

正如歌谣中所说:

“田在何方,池阳谷口。”前面是郑国,后面是白渠。举雷为云,决渠为雨。泾水一石,其泥数斗,且灌溉且粪,乃吾禾黍之美。亿万人的口粮。”

“衣食住行亿万口”清楚地表明,郑白渠对于长安居民的粮食和其他物资的供应起到了什么作用。

武帝时期在关中西部修建的水利工程有灵渠、成国渠、蒙龙渠等渠等水利工程。其中蒙龙渠是供上林苑园林用的水渠,灵职渠、成国渠、水渠的灌溉面积超过万顷。渭水南岸开凿的漕渠,虽然主要用于漕运,但也发挥了很大的灌溉作用。在一些有灌溉条件的地方,水稻的种植也比较普遍。

汉武帝曾说:

“农者,天下之本,泉流者,故能育五谷。”左右内史之地,名山川多,百姓不知其利,故而早有防备。今内史田赋重,与郡县不同,议减。”

左右内史,指的是太初元年(前104)改为三辅(京风翔),都与关中盆地接壤。说明随着水利事业的兴盛,这些地区应当有相当规模的水稻种植,由此引起了汉武帝对此问题的重视。

西汉时期关中水利工程布局合理,规模宏大,开创了农田渠系灌溉基本格局,不但功在当代,而且对关中富庶、供给京师有重要保障,而且具有示范意义,影响深远,惠泽至今。

黄河地区早在新石器时代就栽培了小麦。但是,五谷并不是主要作物,而是以春小麦为主。实际上,黄河流域的黄土非常适合种植小麦,如果种植小麦(冬小麦)和谷物轮作可以很好地提高土地利用率,从一年一熟发展到两年三熟。

而且冬小麦不仅营养价值高,口感好,产量高,至今仍是我国北方包括黄河流域的主要粮食作物。值得注意的是,小麦的普遍种植始于汉代的长安和京畿地区。

早在元三年前一百二十年,汉武时期,就已经有了“以水为食”的说法。这实际上是一项通过补充小麦来减轻水灾损失的措施。

武帝时期,董仲舒建议在关中种植冬小麦:“今朝关中,不能种麦,以《春秋》为重,损民之用。还请赐予大司农,使关中百姓能种麦子,不能再晚了。”董仲舒认为:“关中不种宿发,有失经义,有损百姓的利益,也有失天机,误了时辰”。

因此,他提出了“使关中民益种粮”的建议。在关中种植冬小麦,显然是为了保证长安的粮食供应。西汉朝廷很重视他的建议。

自此,关中小麦种植面积不断扩大。特别是水利建设,推广石磨,使小麦加工成面食,这些都为大面积种植小麦创造条件。

汉成帝时,令仪郎兼农学专家胜之在三辅推广小麦的种植。《胜之书》中对小麦的种植作了大量的记载:“六种庄稼,以麦为主。种麦子没有坏的时候。夏至之后的第七十天,可以种植宿麦。早播种则虫多,晚播种则穗小而无实。"并详细论述了宿麦即冬小麦的防旱、间苗、中耕、覆雪过冬等管理技术。

还提到了春小麦种植:“春冻解冻,耕和土,种旋麦”。并详细介绍了区内小麦种植技术要求:“区内种麦,区大小如农夫区。禾收、区种.每一亩地,都要用两升子土,两寸厚的土,才能让种子生长。“秋早,以桑落之时浇。”“五月收,一亩百石,十亩千石。”

胜之详细地介绍了区种小麦的播种时间、播种数量、覆土厚度、苗间除草、麦根管理、浇水防旱、中耕管理、收获季节、每亩产量等,为“益种小麦”提供技术上的指导。

另据《汉书·艺文志》记载,刘向在《别录》中记载:“使田三辅,有良田之士。”贬为御史。”《晋书·食货志》记载:“昔时,汉人遣轻车使者,以三辅为食,遂于关中。”

自此以后,小麦逐渐取代粟,成为关中地区的主要粮食作物,加之小麦亩产高,大面积种植后,关中地区的粮食供应将大大增加,同时也带来了种植结构、耕作技术等方面的变化。

同时小麦的营养价值很高,加工成面粉后就变成了细粮,不仅口感极佳,而且还能做出更多的食物,满足了长安人对优质食物的需求。

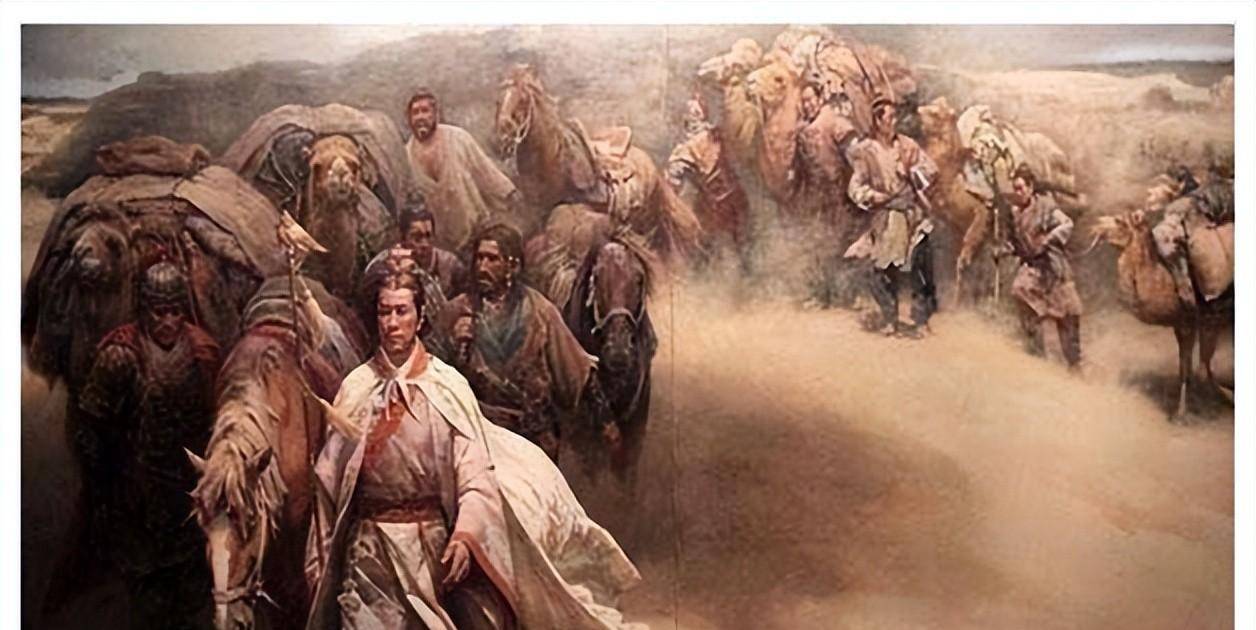

西汉武帝时期,张赛曾于公元前138年及公元前119年出使西域,为西汉王开辟了通往西城的通道,“此后一年多,西域使节与大夏有联系,西北使节与汉朝有联系。”张赛“空”字,开辟了闻名遐迩的丝绸之路。丝绸之路的开通,使东西农业科技文化交流更加紧密。

我国的丝绸、铜、铁、金等金属冶炼技术、桃、梨、杏、桑、方等珍贵的药材都被引进了西域,西域的特产也被引进到了中国。

据《史记》、《汉书》等文献记载,自西域传入汉朝的农作物有:葡萄、石榴、胡麻、大葱、胡桃、胡桃、胡桃、胡桃、金胡、胡椒波斯枣、无花果等,这些西域的作物大部分都是在京城、长安、京一带进行试种,然后传播开来的。

葡萄和首乌是张赛通西域以后广泛种植于中原地区的两种重要作物。

《史记·大宛列传》中记载:“宛左右以蒲陶为酒,富可藏酒万余石,久则数十年而不败。”俗酒,马嗜首。汉使取之,故天子始种首,蒲陶肥沃之地。天马众多,外国使节众多,离宫别观旁种满了蒲萄和极望。

蒲陶是地中海和里海一带的葡萄原产地,秦汉时期为大宛,且末,龟兹,康居,大月氏,安息,高昌,可能是秦前后传入我国的新疆地区。但张赛通西域之后,才进入中原地区。

汉朝使节带回的葡萄种植在离宫别馆附近的京城。很快,它就传遍了整个京城,成为了中原最受欢迎的水果之一。

大宛国 Bucksuk的音译,位于中亚费地(今别克斯),以汗血马著称。而首稽是马最好的饲料。汉武帝因为喜欢大宛的汗血马,所以被称为“天马”,这一点从记载中就可见一斑。首次作为豆科饲料,在京城附近大面积种植,以致一眼望不到边。

除了作为优质牧草外,它还是一种优良的绿肥。利用第一根系固氮能力,与谷类作物轮作或混作,可以获得丰产。还可以作为食物或救荒食品。

《齐民要术》中有言:“春之始,生之香”,不久就传遍了宁夏,甘肃,黄河中下游地区。

其他作物的推广也大致如此。西城、南城等地的优质农作物,由于汉武帝等皇帝和汉朝的重视,培育与传播必然会更加方便、顺畅,京城种植的作物也会起到示范和引导的作用。由此可以看出,长安都城及京畿地区在农业生产发展中的重要作用。

总结

综上所述,笔者认为西汉对农业的重视程度很高,尤其是选择富庶的关中作为都城,就可以看出这一点。西汉王朝非常重视国都的粮食和生活物资的供应,建立在京师三辅和关中地区,以解决首都庞大的衣食住行。

为此,关中地区大力发展水利工程,率先在三辅和关中地区推广先进农业技术,依靠农业技术提高粮食产量;代田法、区田法、种法等先进的精细耕作技术,首先在京畿地区形成并发展起来,西域等地引进的农作物也率先在长安推广。

首都长安是先进农业科技的发源地、示范基地和推广中心。作为当时国际大都市,长安在发展农业、保障供给等方面积累了丰富的经验,围绕着长安农业生产技术的发展,形成了精耕细作的农业传统,书写了中国城市与农业史上的光辉篇章,值得重视和研究。

参考文献:

李令福.关中水利开发与环境[M].上海:人民出版社,2004

张波.西北农牧史[M].西安:陕西科学技术出版社,1989

万国鼎.汜胜之书辑释[M].北京:农业出版社,1980