文丨张丰

“女生花30万拍片拒领三等奖”近日引发热议。

事发6月19日,青岛电影学院“金像奖”颁奖典礼现场,一名获奖女生上台后抢过主持人话筒,称自费30万拍摄的影片,在国外也得了奖,学校只给三等奖,没有看到自己的价值,表示拒绝领奖。

女生的发言很有个性,也获得了不少网友的支持。我有一位朋友在朋友圈转发这个视频的时候就表示,“终于有一个人站出来说不了。”

似乎评奖环节确实有一些“黑幕”,一个敢于“对抗潜规则”的年轻人形象呼之欲出。

但事实真是这样吗?

青岛电影学院的获奖影片,如今在网上都能找到,包括这位女生的《吹响小山河》,以及一等奖《红日照山林》。

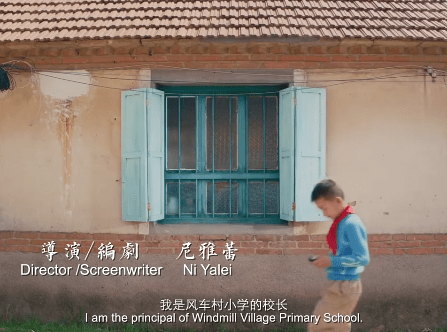

(《吹响小山河》视频截图)

(《吹响小山河》视频截图)

《吹响小山河》讲述的是留守儿童眼中的“童趣世界”,在我看来,它最多只能算中规中矩、有一定完成度的作品。反观一等奖《红日照山林》,各方面都成熟多了,甚至可以说优秀,超出了大学生毕业作品的范畴。

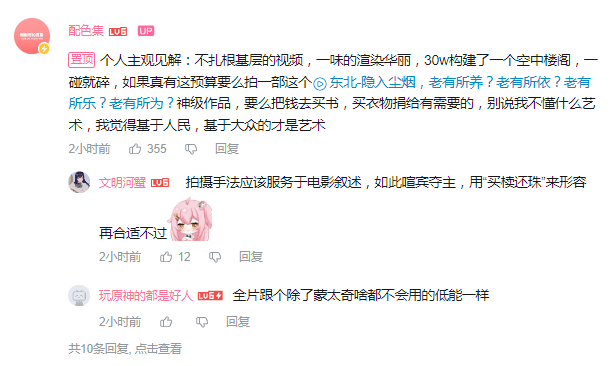

从网友的弹幕中,也不难看出大家的立场——多数人认为《红日照山林》获得一等奖实至名归,“比那个三等奖好了不止一点半点。”

虽说艺术批评是很主观的,但也有一些隐约的“共同标准”。如果抛掉偏见理性讨论,大部分观众还是能够分别出两部作品谁更优秀。

所以这位女生的发言,在勇敢和坦诚之外,也展示出了她的局限性:

她是否认真看了同学们的,尤其是获一等奖的作品?承认别人的作品比自己好,有那么难吗?她强调“我拍摄作品花了30万”,在国外也获了奖,是想说明什么呢?

事实上,《吹响小山河》被吐槽最多的,是这部试图展示“山村留守儿童眼中的世界”的片子,脱离现实,只是一些“美好而昂贵”的画面的集合。

(部分网友对《吹响小山河》的评价)

(部分网友对《吹响小山河》的评价)

这不是说让她拍纪录片一样去拍这部短片,至少不能给人一种“悬浮”感吧。艺术当然可以高于生活,但前提是它得来源于生活。

对拍摄者来说,首先要敢于突破自己生活的局限——她可以花30万来拍毕业作品,家庭条件应该很不错,这是很好的基础,但也很有可能成为她看世界的局限。

在艺术的领域讨论女生影片的优劣,这是完全没问题的。但由此上升到对女生个人长相、家庭的攻击,就有点过了。

看得出来,她是真的热爱电影并坚持拍片。或许终有一天,她能取得长足的进步,拍出更好的作品,获得比三等奖更高的荣誉。

这也提醒我们,对一些看上去“很有话题感”的事,没有必要着急“上头”。找出两部作品,花几十分钟时间认真看完,自然就有判断了,比动不动就站队开骂收获大多了。