文丨宗威

最近又有专家被网友骂惨了。

在2023网易经济学家年会夏季论坛中,上海交通大学上海高级金融学院教授陈欣表示,目前中国家庭存款远远超出房贷总额,只是背房贷的人和拥有存款的人不是同一拨人,存在收入和财产分化的问题,整体来看我们不存在房贷压力大的问题。

在部分媒体的报道下,“教授称中国并不存在房贷压力大的问题”迅速冲上热搜。在相关新闻评论区下,网友们火力全开大骂专家“不食人间烟火”。

眼见网上舆论汹涌,陈教授赶紧委托媒体发表声明,对“中国不存在房贷压力大的问题”进行了澄清。

只不过,正应了那句“造谣一张嘴辟谣跑断腿”,陈教授的澄清声明,几乎没什么传播效果,网上仍是对他的一片骂声。

其实,仔细翻看陈教授的澄清声明,并对照他在论坛上的演讲全文,不难发现,他这次被骂真的有点冤。

陈教授称“中国并不存在房贷压力大的问题”,是有前后语境的:前是“整体而言”,后是“居民的存款总额远远超出房贷,但是存在较为严重的结构分化问题”。

陈教授接下来重点谈了房贷的结构分化,称背房贷的人和拥有存款的人不是同一拨人。有的人收入偏低,买房后还房贷压力很大;有的人积累了大量财产,他们可能有多套房,也背了房贷,但还贷对他们来说不是问题。

完整看下来你还会想骂陈教授吗?

陈教授聊房贷的重点,其实在于“结构分化”四个字,说白了就是贫富差距过大的问题。

对有钱人来说,房贷是可有可无的负债,要不要提前还,很大程度上取决于,他们能不能在别处获得比房贷利率更高的收益;而对穷人来说,房贷就是压在身上的一座大山,他们每月劳累奔波、紧衣缩食,只为求得安身之所不被银行收走。

很多网友对陈教授的结论反感,主要是单看“中国并不存在房贷压力大的问题”,总给人一种“我又被平均了”的印象。而在过去很多次“中国居民存款又创新高”之类的新闻中,这种印象被一次又一次加深了——

为什么存款总额多了那么多,我卡里还是只那么一点钱?

统计局或许没有存款增加者比例的数据,但各家银行的财报早已表明,那些客户经理偏爱的“高净值人群”,才是银行存款增加的最大贡献者。

从另一个层面来说,由于经济学家和普通百姓看待问题的角度不一样,传播中必然会存在理解偏差:专家喜欢站在宏观的角度看“整体”,而普通人看到的是“整体”下活生生的每个人。

但纵观陈教授论坛上的演讲全文,里面其实是有不少体恤普通人的观点。

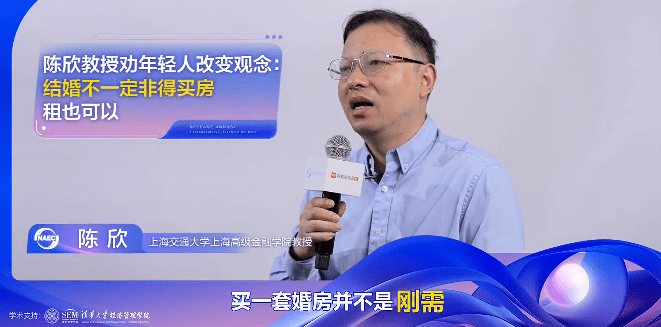

比如他认为买婚房并不是刚需,大部分年轻人没那么高的收入。如果能租到品质比较好的房子,就没必要背负巨大的负担去买房。

还比如他认为工薪阶层纳税太多,三四线小县城按5000起征个税和一线城市按5000起征的意义完全不一样。他建议个税起征点要因地制宜,根据当地GDP和收入来制定。

这些观点并不新鲜,很多专家、代表委员都提出过,但对当下的环境来说,未必不是一道良方。

比如减税的建议,就切中了很多工薪阶层的痛点。此前提高个税起征点至万元的呼吁很多,理由也很充分。比如高税率并没有带来相应的高税收,也不利于促进居民消费;个税在全国税收总收入的占比很低,降低中低收入群体个税负担,财政条件已经足备等。

但反对的声音也不少。其中一个理由是,现在中国个税的缴纳人口仅占劳动力人口的15%左右,如果提到1万元估计仅占5%,个税就变成少数人的税。

还有人算了笔账,个税起征点再提高5000元,月入10万元的,一个月少交2500块钱的税。月入1万以上的人来说,一个月只少交几百块的税。所以提高个税起征点,利好的是中等或中等偏上收入群体。

但正如前面所说,专家喜欢算宏观账,个人关注的是自己一个月被扣了多少钱,这对我的生活有何影响。如陈欣教授所说,在北上广这样的大城市,生活成本高企,一个月的房租就是得好几千,房贷动辄两万起,下个馆子一花就是好几百,哪怕一年赚二三十万,一年到头也存不下多少钱。

但目前个税征收制度,并没有反映物价水平,也没有充分考虑到个人具体的生活成本,工薪阶层呼吁减税,不是矫情,而是每个月征收的税,确实挤压了他们日常的消费支出,让他们有实实在在的痛感。

尤其现在经济下行,就业不稳定,未来不确定性增加,国人花钱的欲望每况愈下。这个时候若能减税,哪怕每个月只减少几百元,对普通人也是一笔额外的收入,能让他们在电商平台上多下几单,增加外出吃饭的次数。

从拉动内需、助力经济恢复的角度,哪怕不马上提高个税起征点,优化个税制度也很有必要,比如建立与物价水平挂钩的免征额自动调整机制,随着物价变动进行相应调整;从以个人为主体核算的个税,调整为以家庭为核算范围的综合税,减轻家庭的负担等。

现在中低收入人群,很多都生活不易,很需要专业人士出来说句真话,提供良策。一句“中国并不存在房贷压力大的问题”,让陈教授成为众矢之的,而他关于低收入人群减税增收的建议,被抛在一边,这到底是谁的损失呢?