阅读前,诚邀您点击一下“关注”,方便您接收更多精彩内容,感谢您的支持!

2011年,时任河南省党委书记卢展工,来到濮阳市范县进行慰问与调研,此行走访的是战争中幸存的退伍老兵与干部。

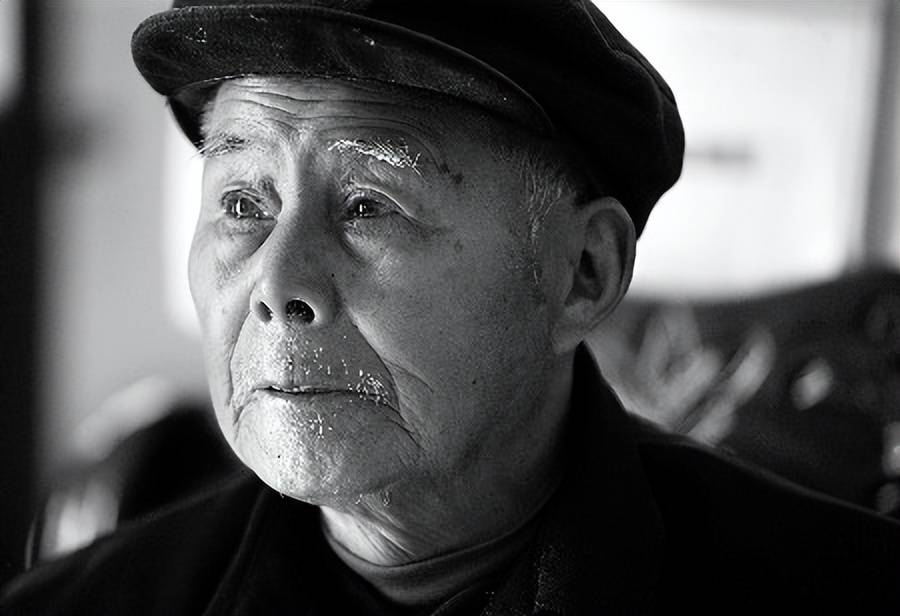

在李家可以称得上简陋的屋内,卢展工看到了一张缀满军功章的少尉画像,画像上的人是老兵李文祥。

86岁的李文祥在众人的追问下,掏出了一个泛黄的小布包,布包中的军功章数量之多,令在场的人咂舌。

李文祥当年究竟做了什么?他又为何隐姓埋名呢?

保家卫国

1947年,李文祥参军入伍,1949年,加入中国共产党。

1948年,华东野战军发起了第一次大城市攻坚战役——济南战役。

李文祥作为一名出色的神枪手和爆破手,与队友们背负起了爆破的重要任务。

冒着敌人的枪林弹雨,李文祥推着装有炸药包的小推车,向城门进发。

兵贵神速,李文祥虽然个子小,但是速度快,力气大,并且十分机灵,在机智地避开敌军火力压制后,李文祥与队友迂回到城门下。

300多斤的炸药包堆积在一起,李文祥拉响导火索,“轰”的一声,永镇门轰然倒塌。

李文祥作为敢死队成员,亲手轰开济南城,英勇无畏地完成了组织交给的任务。

李文祥曾回忆:“有7支部队从这个缺口冲进了济南城。”

济南战役的胜利,粉碎了蒋介石以城市为中心的防御计划,为之后的淮海等重要战役创造了有利条件,同时为我军展开大城市攻坚战斗,提供了宝贵的经验。

除了济南战役,李文祥在其他大大小小不同的战役中,同样百战无前、万夫不当,立下了沉甸甸的军功,是共和国事业当之无愧的奠基人之一。

带领村民发家致富

1956年8月,李文祥复员转业到福建省三明市,在福建省建设厅第三建筑工程公司保卫科担任保卫干事。但他不愿坐在办公室里,随后又投身于福建省地方建设的一线工作中去。

一线哪里发展落后,生活苦,他便往哪去。

六年来,李文祥辗转于厦门、莆田、南安等地的营房、工厂。

期间有地方领导看到他彪炳的战功,想安排他做电厂厂长,李文祥考虑到自己文化水平不高便拒绝了。

虽然做的不是精细、高技术的工作,当时的李文祥也是令人羡慕的干部,每月拿着66.2元,在当时普通人中算高的工资,手腕上戴着闪亮的手表。

1962年,正值三年大饥荒的末尾,各行各业百废待兴,国家经济困难,农业歉收。

党中央号召干部精简下放支农,李文祥没有过多犹豫,带着祖籍闽南的妻子陈宝珍,义无反顾地回到家乡河南支农。

领导认为他是有功之臣,也是单位的骨干,想劝他留在单位。

李文祥当场咬破手指,在申请书上按下了鲜红的血指印。

从光鲜亮丽拿固定工资的国家干部,到面朝黄土背朝天的农民。

身份的巨大转换、地位的一落千丈,大部分人都是难以接受、不愿接受的。

但李文祥没有丝毫怨言,作为士兵时,他总是冲锋陷阵在战场第一线。此时的农村,恰似他的另一个战场,他立志要带领父老乡亲把日子过好,深入群众打好脱离贫困的战争!

“共产党员应该听从国家号召,群众饿肚子,干部有责任!”

李文祥此后50年的生活,正是这句话的生动写照。

1962年夏天,李文祥和妻子回到了他阔别已久的家乡——河南省范县白衣阁乡北街村。

位于河南省东北角的范县,当时是国家级的贫困县,大片大片的盐碱地和三年自然灾害,让范县的父老乡亲连一顿饱饭都难以吃上。

“春冬白茫茫,夏秋水汪汪,只听蛤蟆叫,就是不打粮。”

贫瘠的土地上即将迎来崭新的发展。

李文祥回到家乡北街村后,村民推选他做了村党支部书记。

大家都期望着这位一心为民,走南闯北见多识广的退伍军人,能给北街村带来不一样的改变。

当时党中央正在号召推广水稻种植,李文祥在南方见过种稻,于是主动担任“稻改队长”的职责,带领村民制定了“压碱改稻”工程。

北街村虽然盐碱地多,但地处洼地,背靠河流,在种植水稻上具有比较适宜的条件,只要改善土地条件,实现增产将不是空谈。

李文祥多次到信阳拜访水稻专家,学习水稻种植技术,在县技术人员的指导下,开始了热火朝天的稻改工程。

第一项大工程是引黄河水、开挖水渠。

种植水稻,源源不断的水源是必不可少的。

于是李文祥提出了一个从来没有人设想过的方案——开挖渠道引黄河水。

没有机械设备,李文祥就带领村里的乡亲们,用最原始的工具——铲、锹、锄、锨,开启了这一浩大的工程。

一整个冬春,李文祥和村民都在河堤上鏖战,困了就地打个盹儿,渴了饮一口凉水,饿了吃口袋中的干粮。在这样艰辛的条件下,一群人齐心协力,一条引水渠最终挖筑成功。

这群世世代代生活在黄河流域的农民,向来依靠黄河且受洪灾侵害,从未想过有一天可以靠自己的智慧,利用黄河发展农业。北街村的村民依稀看到了好生活的眉目。

解决了水源的问题,还需要考虑种植水稻的问题。

由于自然条件及品种等原因,水稻从来不是北街村的主要作物,甚至多年来没有人种过。

北街村的村民并没有种植水稻的技术和经验,有的人甚至不知道水稻是什么。

指导育秧、插秧的任务就落到了李文祥的妻子——生长于南方稻乡的陈宝珍身上。

陈宝珍担任妇女队长,在她的悉心指导下,村民们从零开始,选种、培育新苗、挑选稻苗、插秧、浇灌、收割、保存…...

村民们很快就掌握了水稻种植的方法与技巧,如火如荼的种稻工程就此拉开序幕。

北街村的稻田中,时常可见起早贪黑的农民在辛勤劳作。

无论酷暑严寒,李文祥总蹲在稻田中研究水稻种植技术,或在水渠河堤上巡视引水状况,或在田间地头与村民恳切交谈。

此时的他不再是特等功臣、战斗模范、少尉军官,仅仅是一个希望带领家乡人共同致富的庄稼人。

稻改工程实施一年多,原本亩产一二百斤小麦的低产田,全部种上了水稻,亩产近千斤。

丰收季,村里的男女老少,都捧着白花花的大米喜笑颜开,每家每户都存有余粮,北街村从此摆脱了吃救济粮的贫困生活,大家伙儿的生活开始有了盼头。

北街村的种稻经验被推广至范县其他村镇,现如今的范县被列为“国家优质水稻示范区”,这里的水稻驰名全国。

除了改良水稻,解决粮食问题,李文祥还总思考怎样才能让村民富起来。

“要致富,先修路。”

李文祥似乎总是闲不住,种植水稻之余又带着村里的壮丁,把村前村后的路修平拓宽,加修了从村里通省道的宽马路。

不仅大大便利了村民出行往来,更为北街村后来与外界进行贸易往来,打下了良好的基础。

李文祥还带着大家种西瓜、改良玉米、小麦,发展农产品加工,提高产品附加值,延长产业链。

几年下来,北街村村民的收入变得多样化。

过去连温饱也不能满足的家庭,现在不仅不用担忧生计问题,家家户户还盖起了新房,兜里的钱包也鼓了起来,真正实现了翻天覆地的大变化。

默默无闻

李文祥刚到北街村时,住的是寺庙旁临时搭起的小破草屋。

直到1983年,他才盖起了自家的三间小瓦房。

从返乡支农到带领村民发家致富,李文祥从来没有向范县上层组织索要过、拿取过任何补助与奖励,也不曾为自己和家人,谋取过一丝一毫的利益。

村民的生活越过越好,他看在眼里,喜在心里。

可他总还想着逝去的战友,想着四万万人民中那些更穷苦的存在。

所以,他从不向外炫耀自己的功绩,他的功臣身份也就逐渐被淡忘。

许多年过去,村里的年轻一辈也只知道李文祥曾经当过兵,是一个老兵。

1976年,福建省建设厅过去的同事辗转多方,来到李文祥的小破屋,看着生活清贫的昔日同事,两位同志唏嘘又感动。

他们向李文祥传达了福建省党组织的决定:恢复李文祥的干部身份,让李文祥回到福建继续工作。

李文祥也很激动,他没想到这么多年过去,党组织仍然惦记着他。

但他没有接受组织的好意,他平静地回答道:“我在农村这么多年已经习惯了。再说,我是生产队长,村里的群众也需要我。要是大家都去富的地方,穷地方没人来,那不就更穷啦?!”

1979年至2011年,国家多次展开老干部、老党员、老军人优抚普查。

几十次的记录中,李文祥的资料一栏始终只有名字和基本信息,关于那些光辉荣耀的过去,则全无记载。

几十年间,针对范县受自然灾害影响的,生活困难对象的救济救助工作登记册中,也从来没有出现过李文祥的名字。

他常常念叨着:“想想死去的战友,我很知足,不需要什么特殊待遇。”

家国情怀

直到2011年,河南省委书记卢展工偶然造访。

李家清贫的小屋内,86岁的李文祥在众人的追问下,掏出了一个泛黄的小布包。

打开一看,里面竟都是奖章:1949年1月颁发的淮海战役纪念章,1949年4月颁发的渡江胜利纪念章,1951年9月出席第28军第四届英模大会纪念章……

除去各式各样的奖章,小布包里还有一份分量极重的陈旧残缺的奖状:印刷着毛主席与朱德总司令的肖像,由第十军团的首长们联名签发,书写着这位老兵赫赫战功。

苍劲有力的钢笔字,简单书写了李文祥老人波澜壮阔的光荣战绩与特殊贡献:“立功事迹:一、济南、淮海、平潭战役中一贯机动灵活英勇顽强,共立下:一等功一次,二等功一次,特等功一次。二、进军福建时不怕难苦,帮助同志们劳动,一贯带头起模范作用……”

时隔50年,终于揭开了李文祥这位传奇老兵过去的丰功伟绩,以及他50年间扎根乡土,奉献一生的丘山之功。

李文祥的事迹被中央大力宣传,中央授予他全国优秀共产党员、全国道德模范、2011年感动中国人物等荣誉称号,他还当选了第十八次全国代表大会代表。

许多人都很疑惑,李文祥为什么不早一点拿出过去的勋章?为何从来不向别人提起自己的辉煌往事?

对此,李文祥如是回答:“干革命是为了老百姓都过上好日子,不是为了要待遇,我在这里生活得挺好,不用麻烦组织了。”

李文祥的女儿李金英说:“现在老爷子的最大心愿,就是盼着两个外孙早日当兵,替他继续为国家做事。”

李文祥入党时曾立下这样的承诺:以党和国家的事业为重,服从组织一切安排,做出个党员的样子来。

作为党员的60多年间,李文祥一直都怀揣着最初的誓言与初心。

他是这样承诺的,也是这样实践的。

他忠诚且执着的坚持着自己的价值信仰,他始终将共和国的复兴大业、将人民的幸福安康放在第一位。

有人评价李文祥:“当年敢举炸药包,回乡藏起功臣包;炸药包炸毁了敌人的工事,小布包包住了共产党人信仰的堡垒。”

李文祥是时代的先锋,是人民的孺子牛,是无愧于共产主义的伟大功臣。

参考资料:

时事报告《李文祥:埋名黍野立新功》

吕民松《当年敢举炸药包 回乡藏起功臣包》

本文由“文史风云”原创,已开通全网维权,未经授权不得转载,侵权必究!