有一部著作中,曾经探讨过这个问题:父母无法确定子女愿意降生在自己家,单方面决定赐予生命;那么到底是生的人自私,还是不生的人自私?

与之对应的还有网友总结出的一句现实:假如真的能自由选择父母,很多家长估计根本无法拥有后代。当然,繁衍是人类的本性,为随大流而生个娃是常态。但这个时代还搞“生育崇拜”,居心叫人怀疑。

对比同事的处境,独生子女表示:一人太“爽”

自从限制开放以来,相信不少育龄的年轻人,经历过被催婚催育的情况。以至于有些00后直言:要坚守阵地,如果不成家,那么家里催促的只有“结婚”。

可一旦结婚,催促的内容就滔滔不绝了:没娃时催第一个,有了又要催第二个,甚至两个还不够,告诉你“响应三胎”。可惜就是不肯看看这些家长已经累成什么样。

不少农村的朋友还发现,村里现在不攀比谁家盖房、谁家的小汽车更好。倒是开始攀比谁能让儿媳多生,好像这已经成为家庭实力的象征。

其中听到最多的理由无非是:“儿女双全更美满、有兄弟姐妹的陪伴不孤单、以后老了更多人能轮流照顾”。说着说着,好像只生一个等于充满遗憾。

可独生子女真像他们说的那么可怜吗?有位网友看到同事的处境,不禁感慨:原来作为独生子女的自己,已经那么幸福。

女同事家里有个弟弟,初中毕业就不再上学,目前谈了个女朋友。两人每天待在一起,都是既不上学也不工作;连家务活也等着父母做。

可是家长却让她每月往家里寄钱,觉得弟弟不成器,姐姐理应帮忙。说实话,这样的逻辑让笔者实在难以理解。后来才知道,原来这是不少人在经历的痛苦。回家甚至没有自己的卧室。

讲述这个现象的题主,则是一名独生女。虽然家里也是很普通的打工族,可从来不需要体会父母偏心带来的伤感;家永远是家,不用考虑如何跟弟弟的对象相处。

是谁在制造“独生子女遗憾论”?有些长辈,自私又不承认

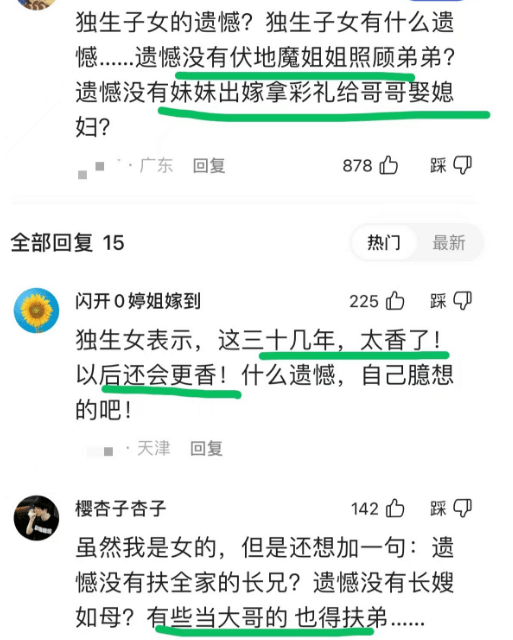

评论区不少网友表示同感。到底是谁成天制造“独生子女遗憾论”,说得好像只有一个,对家长和后代都要“抱憾终身”。

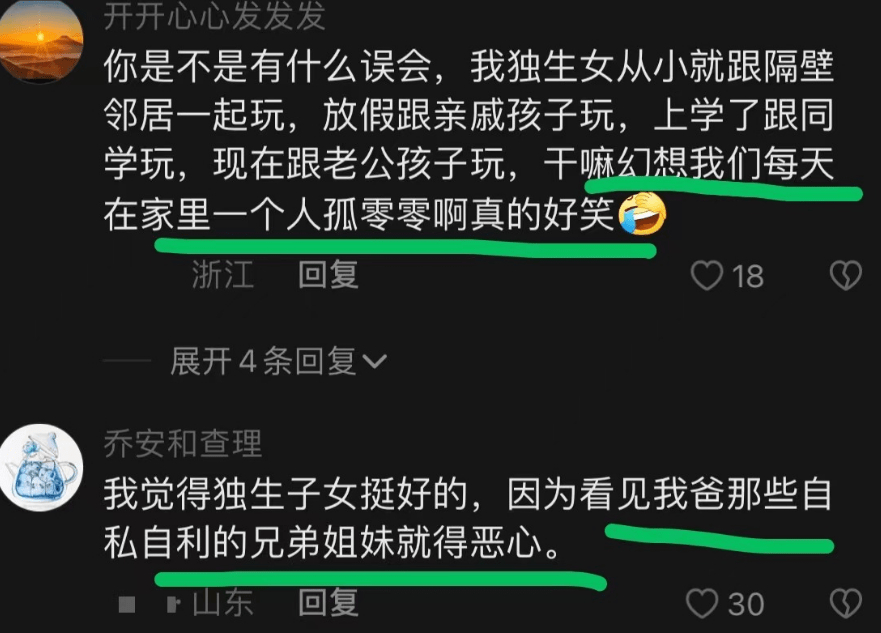

到底是不是遗憾,真正的独生子女最有发言权,他们的想法却是:一人简直太爽了。不用跟自己不合拍的人成长在一个屋檐下;不用抢有限的食物和学费。

拥有独立的卧室,即使高考以后、结婚以后,随时回来都留有自己的位置。更没有复杂的关系,不必留心父母是否偏心,无需担忧别人挑拨离间。

至于所谓的独生子女成长期间比较孤独,更是不存在。父母重视疼爱,怎么会孤单?父母不爱自己,有多少个兄弟姐妹又能怎样?所谓作伴,都是部分长辈的臆想而已。

不否定单纯比较喜欢孩子的老人,但这种喜欢有多少诚意,差别太大了。有人口头上催生,真到了用钱的时候躲得远远。有人把奶粉钱、月嫂钱、甚至娃以后的买房钱都安排好。

对比起来,效果能一样吗?只靠“独生子女遗憾论”来催生,也就是只做思想建设,不给现实的筹备。满足自己儿孙满堂的虚荣,不顾儿女的压力;本质上很自私却又不承认,非要甩锅给年轻人。

多子女家庭中,不被偏爱的一方,多半负责养老

李银河老师曾经总结,为何国内的家庭对催生如此重视。因为我们目前依旧是“养儿防老”的意识占据主导。留后其实就是要降低晚年的风险,补充家庭的劳动力。

无奈的是,这样的长辈往往无法一碗水端平。宠爱的是一方,养老的是另一方。不被偏爱的子女,却经常习惯于讨好父母,靠自我牺牲来满足“孝顺”的人设。

结果很可能是,自己出钱出力照看父母;人家把遗产留给了别人,完全不心疼懂事的子女。其实偏心始终存在,只不过这类家庭中,父母和子女都不想承认而已。

许多拎不清、喜欢和稀泥的亲属,还可能劝不被偏爱的一方继续愚孝。理由很简单,劝他们的成本最低。希望这类朋友可以清醒些,不要没有下限地愚孝。

【话题】你身边有没有类似的例子呢?(均为网图,不代表文中人物)