文|张丰

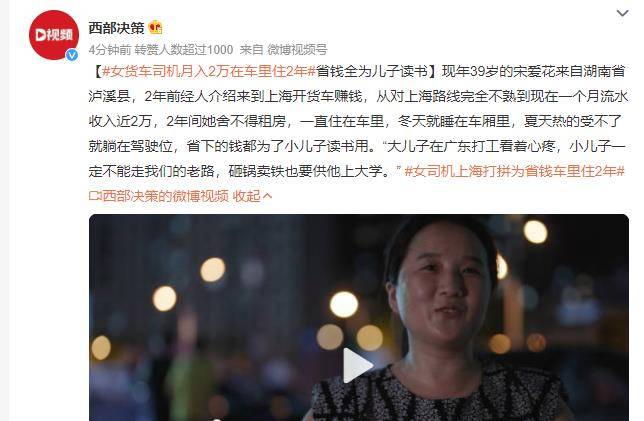

39岁的宋爱花来自湖南省泸溪县,在上海开货车。开始的时候,她完全不熟悉路线,现在她已经每个月流水2万元。

她的故事引起大众关注,并不是她的“进步”,而是她的“落后”:2年来她为了省钱,从来没有租过房,一直住在车里。冬天冷就住在车厢里,夏天热就睡在驾驶室,那里透风一些。

当然,很多人认为她落后,并不是因为她“节约”,而是因为她省下钱,都为了供小儿子读大学:“大儿子在广东打工,看着心疼;小儿子一定不能走我们的老路,砸锅卖铁也要供他上大学。”

那些批评、挖苦她的人认为,没必要“歌颂苦难”,自己赚钱自己花不香吗?

确实,看一下她的年纪,不过才39岁。很多在大城市生活的白领,39岁是属于自己最美好也最慌张的年纪,这个时候也是“最为自己”的时候,比如为自己购买重疾险,安排自己的“退休生活”等等。

但是,我一点不忍心嘲笑宋春华,尽管我知道现在大学毕业找工作也不容易。有的年轻人即便找到工作,要挣回学费也很难。

因为我想到了自己的父亲。他当初几乎说过一样的话:不想再让你们过和我一样的生活,砸锅卖铁也要供你们。

那是上世纪90年代末,家里也几乎到了砸锅卖铁的地步了。大学二年级的暑假开学,父亲告诉都已经读大学的我和弟弟:家里一分钱都没有了。每个月400块钱工资,我一分也没花。

父亲是小学老师,那也是他最艰难的时候。后来我们大学毕业,乡村教师的待遇开始提高,现在他早已经退休,每个月退休金三千多元。在老家农村,他在同龄人中算是生活水平较好的,每天心满意足,因为孩子们都有了自己的生活,能够独立,这时他也就真的独立了。

就网上舆论来看,很多人并不理解这种“砸锅卖铁”的做法。

一方面,在他们眼里,读大学本身已经“祛魅”,普通人通过读书实现阶层跃升,难度很大。

另一方面,越来越多的人认识到,一个人更重要的是过好自己的生活,不管是父母和子女,责任都不是无限的。宋春花的“砸锅卖铁论”,其实就是一种无限责任,父母把自己的全部都奉献出来,交给下一代,让下一代能站在自己的肩膀上前进。

想想吧,大城市不少39岁的人,现在都还一个人乐呵呢。她已经对大儿子感到心疼,对小儿子感到担忧了。

这就是时代观念的巨大变化。如今,更多人在乎自己的感受,这应该是一种时代进步。很多人看到宋春花的故事,第一反应不是感动,而是一种隔膜:这是哪个年代的事?

这样的疑问,其实无非是表明当下很多人的生活状态:缩到个人的小世界,把自己看成一个“经营单位”,每天都在评估自己的得失。

是的,很少有人再奋不顾身了,也很少有人再“把全部交给对方”了,我们主张AA制,为自己买一份保险,然后静待命运的安排。

宋春花是“传统中国父母”,在一些人眼中,这是“原生家庭”,这可不是一个好词。你奉献得越多,可能孩子的压力就越大,孩子将来可能不但不领情,还会怪罪你,想着逃离。

但是,我仍然认为,这种传统的养育观,仍然有着可敬的一面。它是一种个人选择,也是对自己命运的清醒认知。宋春花未必真的想让小儿子大富大贵,她只是不想他再像自己一样吃苦,于是自己就吃更多苦。

这是90年代和00年代很多父母的选择,也是很多家庭个人经历、财富的递增过程。它的另一种形式,就是所谓“6个钱包”,很多人集一大家子的钱为孩子在大城市买房,这很不理性,但确实是90年代以来城市化进程的一个秘密推动力。

现在看来,宋春花这种奉献的身影过于沉重了,但是对当事人来说,这种“奉献的激情”,可能也是支撑她生活的力量。对她这种努力,可以有不同看法,但是如果要嘲笑,就是一种轻佻。