文|和光

近日,小贺(化名)向红星新闻记者报料称,自己在报考江苏省沭阳县一事业单位时,由于专业名称中多了“领域”二字,而被认定为所学专业不符合报考条件,未通过资格审核。

小贺原本想报考的单位,是沭阳县司法局法律援助中心,这个岗位在招聘简章里的专业要求是“法律类”。小贺2018年从北京师范大学法学院研究生毕业,毕业证书上写的是“法律(非法学)领域法律硕士”。

资料图。图文无关。

资料图。图文无关。

然而,《江苏省2023年度考试录用公务员专业参考目录》中“法律类”专业,只有“法律(非法学)、法律、法律硕士(非法学)”等,严格比对,小贺的专业多了“领域”两字。因此,沭阳县人社局工作人员说,“专业名称不一致,没办法报考”。

小贺原本以为,考这个岗位是顺理成章的事。现在就因为毕业证上多出来的“领域”二字,在报名这一关就惨遭拒绝,实在让人闹心。

事实上,小贺的遭遇并不少见,很多人在考公考编的过程中,都有类似的遭遇。从社交平台的留言来看,很多人比小贺的经历还奇葩。

有人因为专业名称里多了一个“和”或者“()”,就卡在审核那关良久;类似“新闻”和“新闻学”这样的一字之差,也能让审核人员非常纠结。

甚至于小贺这种还不是最惨的。2017年在江苏徐州,有考生以笔试面试第一名通过招聘考试,然而在录用结果公示前两个小时,被徐州人社局以专业不符为由,取消了录用资格。

据报道,这位考生的研究生专业是“比较文学与世界文学”,属于“中国语言文学”之下的二级学科。而当地招聘专业要求中,列的专业是“中国语言文学”,因而人社局认为考生的专业不符合。

有意思的是,该岗位要求“硕士研究生及以上学历”,可研究生专业中并无“中国语言文学”,都是该类下面的二级学科,因为三年内谁也学不了那么多东西,只能细分领域。但人社局仍坚持“差一个字都不行”。

考生们各有各的苦恼,但背后指向的问题却很有普遍性。

一般县市的招聘,都把各省出台的公务员专业参考目录作为标准,但这个目录并不能完全涵盖各院校所设专业。尽管对此心知肚明,基层招聘部门却严格执行这个标准,不敢稍有差池。

当然,考公考编是影响很多人一生的大事,最要紧的就是一个公平。如果审核单位未严格参照目录,在报名时对一些考生“高抬贵手”,可能也会被质疑其中有猫腻。

但若严谨到多个字、多个标点符号也不行,难免让人疑惑,这到底是认真负责,还是咬文嚼字抠字眼?又该如何避免造成误伤?

官网截图。

官网截图。

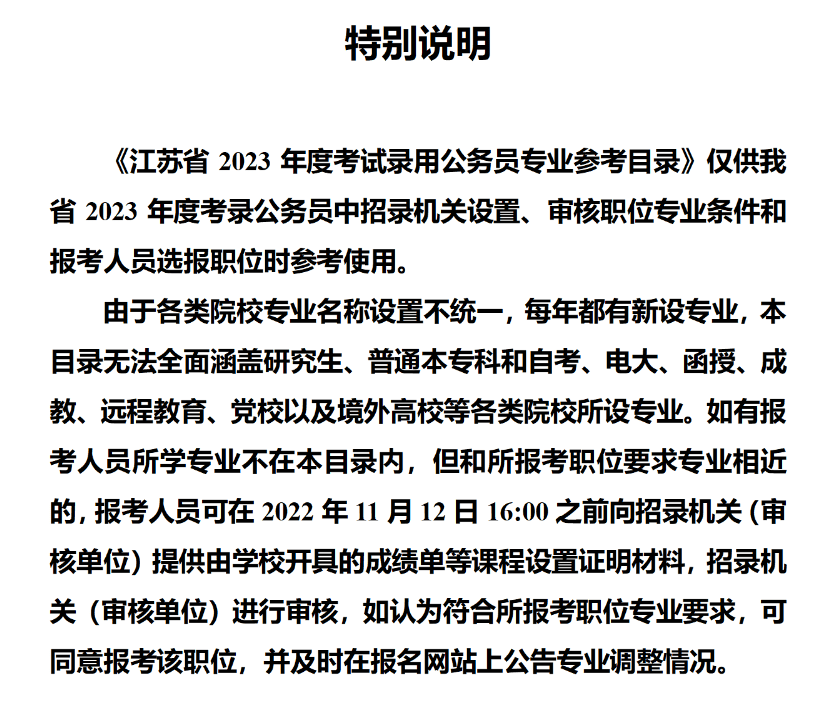

实际上,《江苏省2023年度考试录用公务员专业参考目录》对这种情况,也有补充说明:

在报名阶段,如有报考人员所学专业不在《专业参考目录》范围内,但和所报考职位要求专业非常相近的,报考人员可在要求的时间段内,向招录机关(审核单位)提供由学校开具的成绩单等课程设置证明材料,经审核后如认为符合所报考职位专业要求,即可以所学专业报考该职位,招录机关(审核单位)及时在报名网站上公告该职位的专业调整情况。

这也不失为一种有益的补充,但从具体操作来看,审核单位还是拥有百分之百的决定权。像上面提到的江苏徐州的案例,该考生的研究生母校为她开具了证明,但徐州人社局并不认可。

毕竟,多一事不如少一事。任何灵活处理的背后,都意味着额外的责任,一些过于谨慎的审核单位,可能并不想承担责任。

对此,有人提议一个简单又有效的对策,就是不要只看专业名称,也要看专业代码。院校的专业设置可能花样百出,但是专业代码客观又详细,是就是,不是就不是,几乎没有什么存疑的地方。

当然了,要避免此类现象,院校也是其中重要的一个环节。院校在设置专业名称时,也该接地气,考虑社会现实和学生利益,别让花哨的专业名称,坑了自己的学生。

比如北京师范大学法学院为何不走寻常路,专业名称后多加了两个字,背后有什么考量?有没有关注到自己学生的困境,未来是否会有改变?

说到底,招聘单位和学校用技术手段来避免此事,并不是什么难事,难就难在相关机构是否用心。大学专业命名画蛇添足,机构招聘把关机械死板,到头来都是学生买单,显然有失公平。