【1】告别湖北省秀丽壮观的武当山,来到河南省历史文化厚重的南阳市。据介绍,三顾茅庐、羊续悬鱼、盘古神话、牛郎织女等典故或传说皆发源于此。

南阳因地处伏牛山以南、汉水以北而得名;又因三面环山、地处盆地,古称宛(“宛”有“低洼”之义项)。南阳故城宛城始建于西周宣王时期,距今已有2800多年历史。

据《汉书》记载,西汉除了都城长安外,还有五大都市,分别是洛阳、宛城(南阳)、临淄、邯郸、成都。

秦统一六国后,将天下分为36郡,其中就有南阳郡。秦始皇曾经把六国王公遗族迁入南阳,为促进当地的经济繁荣奠定了基础。

一座迎宾牌坊上的“九州名郡”,彰显了秦汉时期南阳郡的辉煌。

汉代的南阳文化以发达的科技、医学和手工业为代表,画像石刻和画像砖是举世罕见的艺术珍品。

唐宋时期,李白、韩愈、苏轼、范仲淹等名家都写了许多赞颂南阳的名篇佳作。

物华天宝、钟灵毓秀的南阳培育出了许多历史名人,“科圣”张衡、“医圣”张仲景、“商圣”范蠡、“智圣”诸葛亮、“谋圣”姜子牙等“南阳五圣”,便是其中的杰出代表。

“臣本布衣,躬耕于南阳”,老夫年轻时看过几遍《三国演义》,对南阳充满了兴趣与向往。

【2】南阳卧龙岗是中国著名历史名胜古迹、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区、河南省十大旅游景区之一。

这里保存着元、明、清时代的建筑物,还有历代的碑刻、匾额、楹联等,据称其数量在全国各武侯祠中是最多的。

据介绍,南阳卧龙岗初建于魏晋,盛于唐宋,有1800多年历史,是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮躬耕隐居地和汉昭烈皇帝刘备“三顾茅庐”处,历史上著名的“三分天下”和“草庐对策”发源地。

来到卧龙岗门前,首先映入眼帘的是桃园结义三兄弟刘、关、张骑着高头骏马的塑像,气宇轩昂,栩栩如生。

一座高高耸立的石牌坊上的“千古人龙”大字,表达了诸葛亮在老百姓心目中神圣的地位,令人肃然起敬。

卧龙岗上的武侯祠,是历代纪念、祭祀诸葛亮的祠宇。唐朝诗人刘禹锡在《陋室铭》中曾云:“南阳诸葛庐,西蜀子云亭,孔子云:‘何陋之有?’”诗圣杜甫在《武侯庙》云:“犹闻辞后主,不复卧南阳。”

正中券门额上石匾镌刻的“武侯祠”,是郭沫若先生所题。

武侯祠庭院内古柏蔽日,青砖墁地。院中一座石牌坊上有“三代遗才”三个大字,寓意夏商周三代以来唯有诸葛亮能够被称之为大才。

大拜殿是武侯祠前部的主体建筑,高大宏伟,殿前悬挂十余幅匾联,两壁镶嵌石刻,正中塑有武侯诸葛亮坐像,两侧是其子诸葛瞻、其孙诸葛尚立像,形象逼真。

蜀汉景耀六年(公元 263 年),诸葛亮37岁的儿子诸葛瞻、不到20岁的孙子诸葛尚,战死在绵竹沙场。

后人感其祖孙三代对国家忠贞无二、“鞠躬尽瘁,死而后已”的高风亮节,将他们共祭一堂。

殿内悬挂的“隐居求志”“伊吕遗风”“第一良才”等匾额和楹联,都是帝王将相和名人对诸葛亮功德的赞颂。

岳飞亲笔书写的诸葛亮前后《出师表》石刻,存放于大拜殿旁边的碑廊里。

南宋绍兴八年(1138年)八月,攻打金兵的岳飞路过南阳,拜谒武侯祠,挥涕走笔,书写下前后《出师表》,表达自己抗金的雄心壮志和忠君爱国的情怀。

清朝光绪二年(公元1876年),石工李发祥将其镌刻下来,共有21块。如今,《出师表》石刻成为南阳一宝。

“两表酬三顾,壹对足千秋。”这副悬挂在三顾祠门柱的著名楹联,赞颂了诸葛亮的丰功伟绩。

“两表”,是指诸葛亮北伐时呈送给后主刘禅表决心的《出师表》《后出师表》;“三顾”,是指当初刘备三顾茅庐邀请诸葛亮出山相助;“一对”,则指著名的《隆中对》。

祠堂内有三顾堂、关张殿等。

三顾堂是刘备三次求访孔明的地方。殿内有刘备、诸葛亮对话的塑像,二人分宾主而坐,书童侍立侧旁,形象逼真,栩栩如生。

关张殿内供奉着关羽、张飞的贴金塑像。殿前悬挂的匾额上书“目无魏吴”四个大字,倒念则成“吴魏无目”,意思是说曹操、孙权这样雄才大略的英雄却没看出诸葛亮如此有本事的人才。

宁远楼是武侯祠后部的主体建筑,也是祠内的最高建筑物,为重檐庑殿式建筑,流角飞檐,美轮美奂,相传是诸葛亮隐居南阳时书斋旧址,楼内正中塑有诸葛亮抱膝长吟像。

清朝康熙五十年(1711年),南阳知府罗景主持重修武侯祠,依照前人“龙岗全图”复建了“卧龙岗十景”(草庐、古柏亭、梁父岩、抱膝石、半月台、老龙洞、野云庵、诸葛井、躬耕亭、小虹桥)和卧龙书院。

位于祠院后部正中的诸葛草庐,是后人在诸葛亮故宅基址上新建的一座八角尖顶茅亭。

前额“诸葛草庐”为1973年郭沫若手书,内额“诸葛庐”是1940年国民政府监察院院长于右任所书,后额“南阳诸葛庐”乃清朝光绪二十年(1894年)南阳知府傅凤飓所书。

草庐之前有一座青砖小桥,精巧玲珑,酷似彩虹,故名“小虹桥”。

古柏亭位于草庐左侧东部。此处有一株古柏,相传乃诸葛亮所植,后人因此建亭纪念。门楣横额“古柏亭”三字,是清朝咸丰四年(1854年)南阳知县钮雷所书。

宁远楼之前,叠石成峰,谓之“梁父岩”。前左侧依古柏放置石凳,为“抱膝石”。

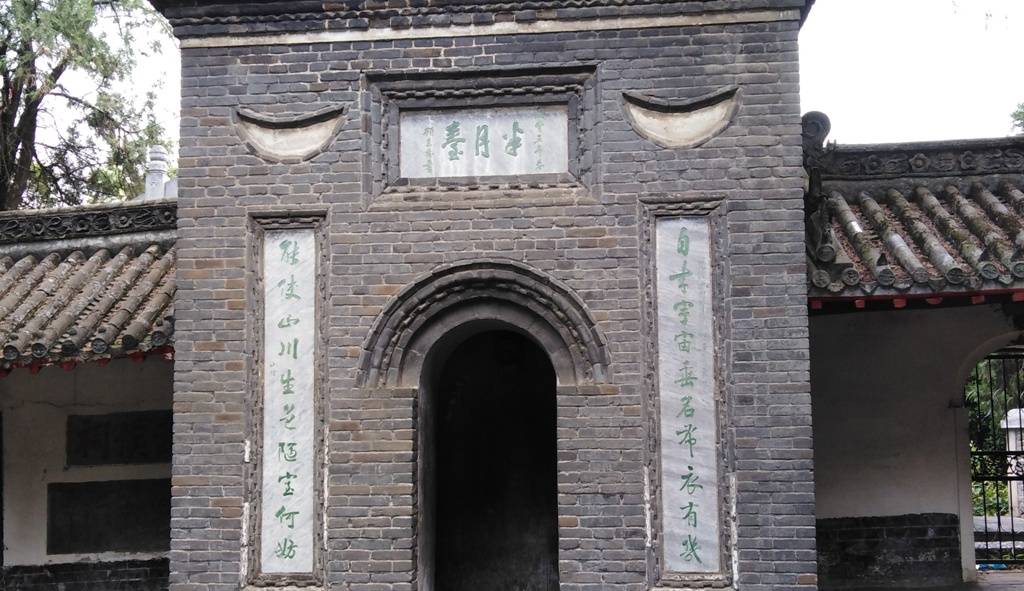

在草庐右廊西部有一座砖砌正方形平台,旁有台阶22道,四周围以砖墙,传为诸葛亮夜观星象之处。

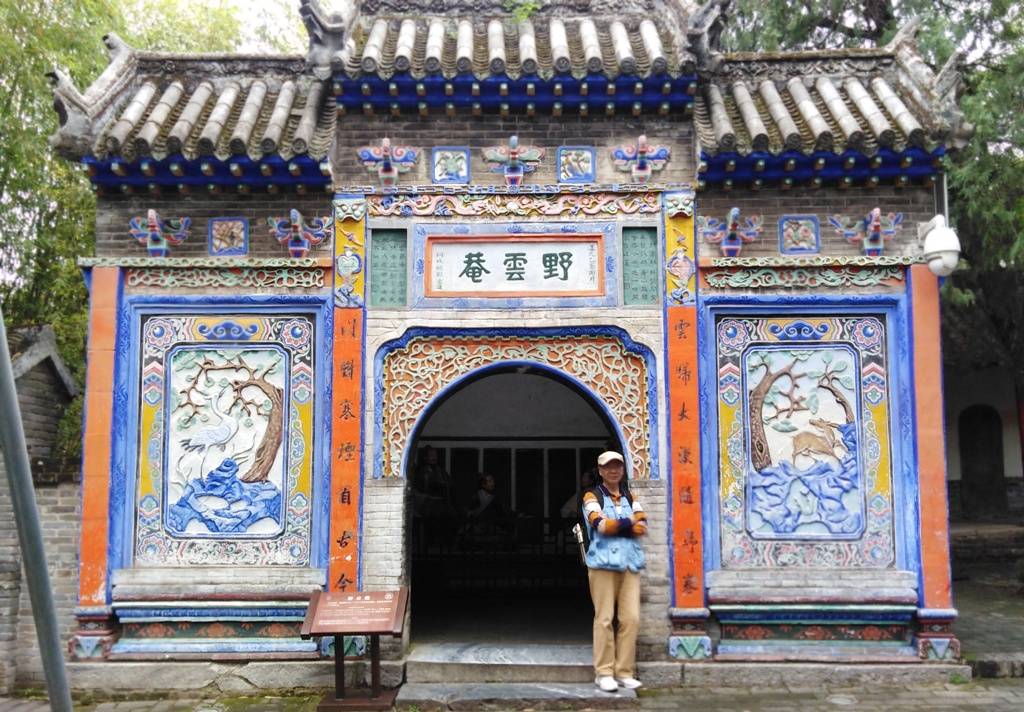

草庐右侧东部的野云庵乃诸葛亮会客之所。正面壁饰有“松鹤延年”“六合同春”图案,上面的树木、花卉、鸟兽皆为砖雕。门额“野云庵”和两侧楹联均由青砖雕成。

庵内的彩色泥塑,生动地再现了诸葛亮与其好友崔州平、孟公威、徐元直在一起畅谈的场景。

卧龙潭是诸葛亮躬耕南阳卧龙岗时浴身濯足、洗涤乘凉的地方。

诸葛八卦阵,这是一种古代的军事阵法,相传为诸葛亮发明。

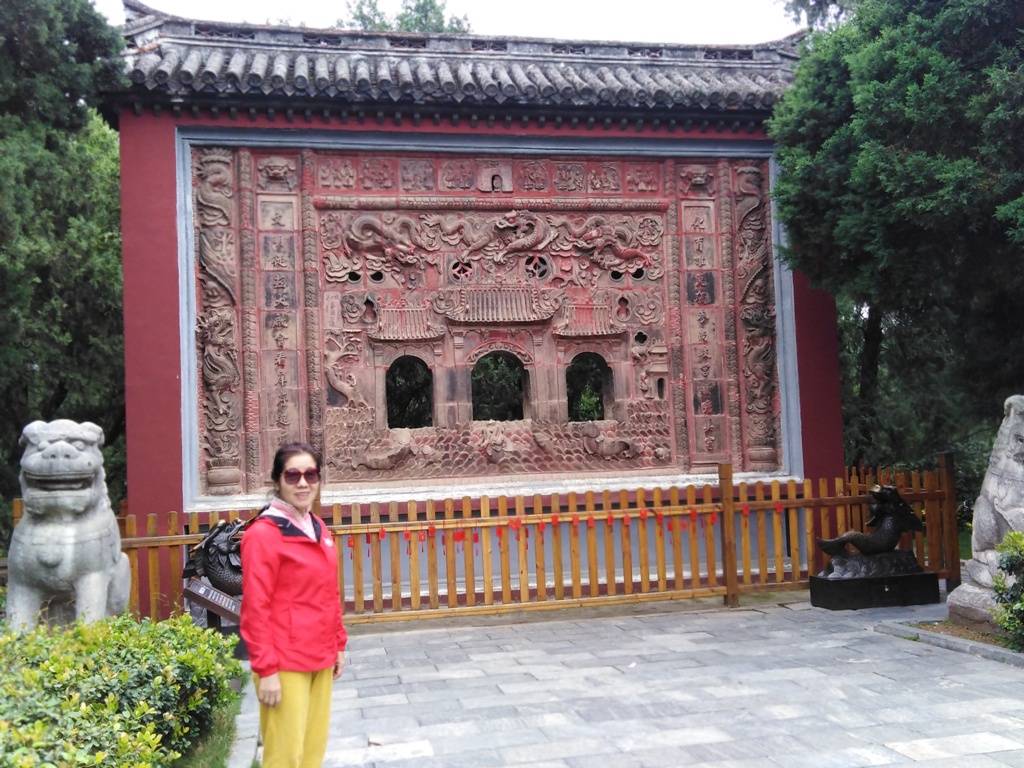

清代顺治年间的一座大型砖雕照壁,原立于南阳府文庙前。上世纪60年代文庙拆除,砖雕照壁移到了武侯祠内。

照壁的主题画面是鲤鱼跳龙门。在照壁的中心部位雕凿了三个拱形透空的门楼,称作龙门。门楼之上雕饰三条腾云驾雾的巨龙。中间门洞最大,左边次之,右边最小,隐喻金榜前三名的状元、榜眼、探花。

【3】今年10月11日,湖北省襄阳市举办了“第十一届襄阳诸葛亮文化旅游节”;同日,河南省南阳市启动了“2023南阳纪念诸葛亮系列文化活动”。显然,两市都认为本地是诸葛亮的“躬耕之地”。

5月份,老夫游览了襄阳的古隆中,又去了南阳的卧龙岗,仍然难以分清究竟哪里是诸葛亮的躬耕隐居地。

知名学者易中天认为,诸葛亮隐居在距离今天襄阳20里路的地方,但是当时的襄阳属于南阳管辖。历史上,襄阳和南阳共处于南阳盆地,汉朝时曾经作为一个整体出现,都属于荆州的管辖范围。

无论是游览襄阳的古隆中还是南阳的卧龙岗,都加深了老夫对于诸葛亮的崇敬之情。诸葛亮淡泊明志、正直廉洁的美德千古传颂,鞠躬尽瘁、死而后已的精神感天动地,可谓智慧、忠诚、仁勇的化身。

“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳”,这是清朝官员顾嘉蘅第五次出任南阳知府时为武侯祠撰写的对联之一。

的确,襄阳古隆中也好,南阳卧龙岗也好,还有成都等地的武侯祠,都是后人传承诸葛亮的人文精神、纪念诸葛亮的载体。

【4】东汉末年,南阳出了一位伟大的临床医学家张仲景。他不仅有丰富的临床经验,以精湛的医术救治了不少病人,而且广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》,被称为“医圣”。

张仲景不仅医术精湛、医德高尚,而且树立了远大的志向。他在《伤寒杂病论》所说的“进则救世,退则救民;不能为良相,亦当为良医”,成为千古流传的名言。

《伤寒杂病论》是我国第一部从理论到实践、确立辨证论治法则的医学专著,是中国医学史上影响最大的著作之一,也是后学者研习中医必备的经典著作,至今仍然广泛受到热爱中医事业者的重视。

纪念、祭祀张仲景的南阳医圣祠,创建于何时无确考,明清时复建并多次修葺,至清末盛极一时,有殿宇、亭台、楼阁十多处。这里还是张仲景的墓址所在地。因此,南阳医圣祠被称为“中医祖庭”。

值得一提的是,张仲景在任长沙太守期间,正值疫疠流行,许多贫苦百姓慕名前来求医。他一反封建官吏的官老爷作风,对前来求医者热情接待,细心诊治,从不拒绝。

起初,张仲景是在处理完公务之后,在后堂或自己家中给人治病;后来由于前来治病者越来越多,让他应接不暇,于是他干脆把诊所搬到了长沙大堂,公开坐堂应诊,首创了名医坐大堂的先例。

后人为了纪念张仲景,把坐在药店内治病的医生通称为“坐堂医”,这也是有些中医药店称“堂”的来历。

【5】南阳还是东汉时期伟大的科学家、文学家、发明家张衡诞生和长眠之地。他在地震、天文、文学、机械制造等方面为人类作出了伟大的贡献,发明制造了世界上第一台测量地震方位的仪器地动仪。

卧龙岗景区内有一大型地动仪模型,就是纪念这位“科圣”张衡。

张衡博物馆坐落在卧龙区北郊小石桥村张衡故里,是有关张衡的文献收集、科学研究、文物保护、宣传教育、观光旅游的专题性博物馆。

【6】“商圣”范蠡出生于今南阳市宛城区,南阳市有范蠡纪念馆(又名商圣祖庙、范蠡阁)、范蠡村等。

史书载,这里是“谋圣”姜子牙的祖籍地,也是他的出生地。

我在逛街时,发现一块“百里奚故里”石碑,附近还有“百里奚社区”。

有网友称,绵延数十里的南阳卧龙岗,曾经一岗出三相。

从这里走出的“谋圣”姜子牙,兴周伐商,成就周王朝800年天下;同样从这里走出的大秦名相百里奚,助秦腾飞,为秦国最终统一六国奠定了牢固基础;“智圣”诸葛亮在这里躬耕十年,刘备三顾茅庐,“三分天下”的政治蓝图从这里徐徐展开……

一个地方出了这么多光耀千秋的人才,真的是“人杰地灵”。