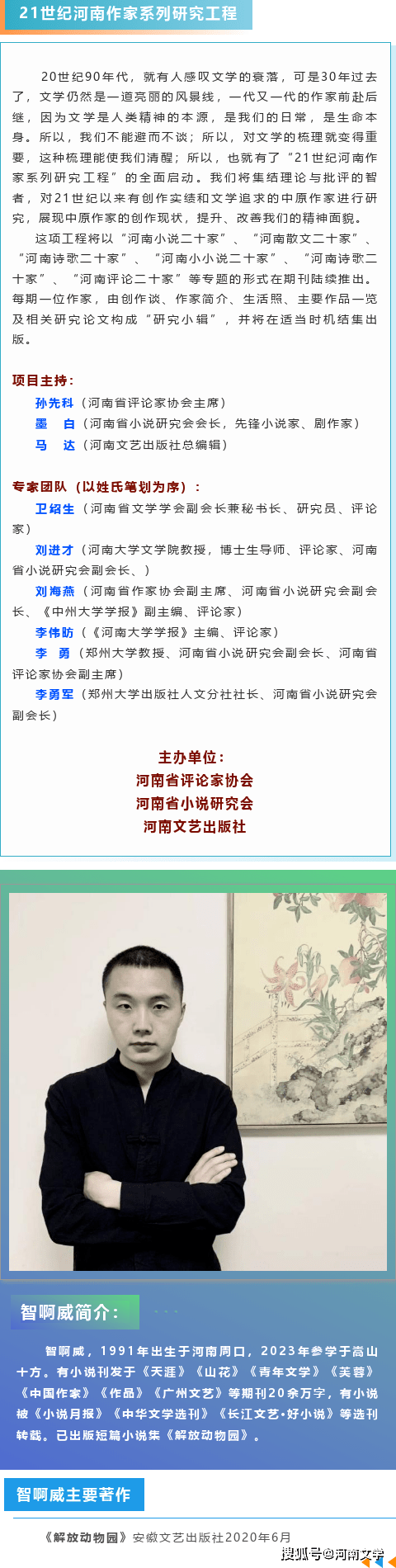

代际概念的推出元年及后续的各种指认大多尘埃落定。作为文学思潮弱化的衍生物,代际话语的理论后果呈现出某种收缩性。简单来说,我们从受益方更能看出这种收缩性。进入这些年的文学现场不难发现,80后批评家群体和90后小说家群体是两大主要的受益群体。尽管90后小说作为一种群体性文学症候加以绽放,但也不妨引入传统的地域视角,比如90后小说家群体中的河南现象就比较显眼,他们中有郑在欢、小托夫、智啊威、王苏辛、甄明哲、魏市宁、丁奇高、王文鹏等人。数量的优势带来了阵容的整齐,而且在期刊、出版层面占据了较高的出镜率,有好几位作者业已出版了自己的小说集,比如郑在欢、小托夫、智啊威这三位。河南90后小说的崛起,也展示了河南作为小说大省的深耕传统和强烈后劲。

《解放动物园》是智啊威的第一部小说集。这部短篇小说集共收录了17个短篇小说,而小说集名则来自其中的一个短篇小说。如果将之对照郑在欢2017年出版的《驻马店伤心故事集》,我们就会发现一些有趣的事实。首先,他们笔下的叙述主体依然是乡村经验的流续,依然是前现代生活的折痕。从时间段上看,他们的童年经验区域集中在上世纪90年代,从代际概念加以考察,他们很有可能是最后一代书写乡土经验的作家群体。因为,中国的城市化率突破百分之五十,工业化、信息化提速所导致的社会秩序转型,以及个体身上“世界化影像”的形成,皆发生在二十一世纪。新世纪之后成长起来的作家,即使出身乡土,但从某种意义上来说,乡土不再构成苍穹的全部,而仅仅作为天空的缺口被打量和观照。故而,他们作为最后一代较为完整地书写乡土经验的作家群体,概率甚高。其次,乡土世界尽管呈现出某种封闭性,然而附着的个体经验却永远都是独特的。对于郑在欢而言,那种粗糙的生活质感,那种霸蛮的生存状态,揭开了地域经验下沉积多年的民风内容。其短篇小说的纪实性来自于对自我少年经验的回望与开掘。而对于智啊威而言,小说中周遭世界里变形之物的分布,则是童年经验的曲折投射。或者可以这样说,郑在欢笔下的人与物以故事性的面貌出现,而在智啊威笔下,人与物则以符号性的姿态倾泻,比如汾河和小羊庄,它们出现的频率非常高,意味着作家意欲以此为材料,搭建一代人的“故土世界”。总体而言,少年经验会自动趋近成人世界,而童年经验,往往有着内向化、心理化的特性。因此,解读智啊威的小说,需要找到那个心理附着点,点位找到了,小说故事的运行法则、逻辑法则就能够一目了然。

《解放动物园》中收录的短篇小说体例上大多在万字左右,从叙事的推进来看,可以以“苍穹以变形的方式落下”这句话加以概括。比如《寻父记》中,父亲以黑猪的形象与母亲叙话,《鸟类报告》中村民变成一群鸟雀在儿童的视野里飞起,《少年在天上飞》中驾着吹鼓了肚子的青蛙在天上飞的少年,《解放动物园》中变成鹅的母亲,此类因人与物互换而产生直接变形的场景甚多,也构成了具体作品中突兀的细节。除此之外,还有间接变形的方式,比如《世世无穷》《一条困扰我一生的腿》等篇章中的亡灵叙事,常态叙述嵌入到亡灵叙事之间,在某些关键的地方情理逻辑被按下了暂停键,情节反转之后步入诡秘的时空关系。智啊威是以诗人身份进入文学大门的,近年来方转身进入小说创作的航道,对于陌生化手法,可谓轻车熟路。因此,陌生化的手法加上变形的处理方式,使得小说颇有先锋叙述的味道。不过,若是深入到其变形的童年经验的后方,也许就会发现,与其说其笔下的现代派手法来自对西方前辈的模仿,不如说是这些手段呈现出作家对童年经验的忠实,非如此,就无法抵达童年经验中最深刻的心理折痕处。

这部集子中的小说基本上都是在童年视角下展开的,包括几篇作品中出现的亡灵叙事,同样也归属于童年视角。作家对变形的倾心,从其本质上看,是对童年创伤性经验反应的结果,临床心理学中的催眠和讲述,皆有助于抚平自我经验中的创口。文学,就某种心理症候而言,也承担了治愈的功能。智啊威笔下的童年创伤经验高度集中于乡村留守儿童安全感的丧失层面,作为读者不必猜测作家代入了多少自我的心理创伤经验,毋庸置疑的是,这部小说集中多数篇章皆表现出了因安全感的丧失而带来的儿童的应急性反应。故而,作为依赖的对象,祖父祖母辈的病与亡,或者家中牲畜的死亡,皆会给他带去轰然倒塌或者满世界昏暗的影像。这些影像就是童年经验的创伤之源,它们往往以变形的方式在成长过程的梦中闪回叠加。细心的读者不难发现,作家的笔下,基本没有涉及两性间的情爱关系,甚至相关异性的想象性空间皆是极度扁平的,作品中出现的异性基本上被母亲、奶奶、姐妹等人伦关系所替换。此外,小说中的死亡场景和死亡意象异常丰富,密度堪比余华的《呼唤与细雨》,死亡场景之所以频繁展示,也是为了集中展示童年经验中的创伤性部分。死亡带来的恐惧感、不安全感对于儿童来说无疑是空前的,每一次的撕裂,皆是永恒的撕裂。还有就是,诸多短篇小说中的父辈形象与祖辈形象形成了某种反差性关系,变形的对象极少落定在祖辈上面。以上列举的例证,皆直接对应了留守儿童不安全感的指向性内容。

留守儿童海量的存在,既是一个现实问题,也是一个心理问题。上世纪90年代,恰是第一代留守儿童规模性出现的时期,时至今日,这一批人刚好进入而立之年。他们的故事,他们的焦虑和孤独感,需要借助某种讲述方能够具体化为形状,并通过端详和抚摸,才有可能平缓沉落,而《解放动物园》,就是这平缓沉落的结晶之物。

或许90后作家对现代小说的理解与认知,更接近我们所置身时代的世界文学前沿,从内质上更贴近小说的现代性。智啊威的短篇小说《破碎的祖父》,内涵上体现着英国当代作家莎拉·霍尔的认知:短篇故事应该具有纯粹的力量,成为黑暗心理故事的温床,同时也应该是一剂强力的文学汤药。

就此而言,短篇小说《破碎的祖父》是充分担当的,小说文本的构成就是饱含深情的对祖父人生节点性碎片的连缀,是给予祖辈的纯澈与敬念,是对过往的精神性复原与灵动定格,是以祖父为代表的祖辈人弥足珍贵的心灵动影,更是强力的生命史诗。小说深深地介入对祖辈人生难以述说的精神幽微,它展开了一个人在难以托举的生活重压前给予外界的扑朔迷离的形象——那个被误解被埋怨甚至被诅咒的纯朴灵魂。作为土地上的农民,祖父应该是简单明了的,但生活似乎从来没有以简明展示人之内心,简单生活的背后从来是错综复杂心事的交织与煎熬。智啊威由对祖父模糊不清的记忆起步,以贯通生命的情感与诗意,洞穿遥遥时空阻隔,达成对远逝生命的一种理解,灵魂油然而生的感动,对生命莫大的通融,重塑了对祖辈生命的凝重与敬重。这或许才是小说真正的使命,是一种直面未来文明的灵魂涤荡与圣化,是物化时代自觉的灵魂修复。

更为难能可贵的是,智啊威的《破碎的祖父》不仅有着丰富承载的内质,更有着文本形态的突破。他抓取了人物一生中的节点性场景和细节,托举起祖父及那代人整体性人生,倾情构筑了距离自己很远的精神生活。这既是一种想象力与精神的抵达,更是将小说文本淬炼成为了史诗般雄壮的排列。固然它只是属于个体的生命微弱的变奏,但是它毫无疑问地擎起了一代人的生命担负;或许它从生命初始就浸泡在苦难之中,然而正因如此,它拥有了史诗恒久而震撼的悲剧气息。智啊威更是在属于自己的创作运行中不断突破原有设计,不断抵达文学应该抵达的风景——祖父的生命里不只有悲戚,更有人间难以驱离的浪漫。他不但营造了属于自己的归宿,他还设计并完成了一场伟大的赴约——他带够了足够的粮食,去赴与妻子隔世的约会。即便人世赐予祖父破碎的生命与生命的耻感,却依旧无法阻碍人之高贵灵魂去追逐安妥灵魂的宁静。或许这就是智啊威文本形态凌厉的奔突,籍着生命卑微出发,在命运的万千压榨中,淬炼出生命的意外之境。他把小说矗立成为史诗的荡气回肠,是为了仰望与敬念那些苍老的生命。在这个意义上,《破碎的祖父》又何尝不是一种生命的庄严祭礼与献词呢?

《破碎的祖父》所凝结的祖辈生命的质感是什么呢?惨涩。

对于“惨涩”这个词,笔者从三十多年在小学语文课堂上首次接触到,就感同身受了它的涵义准性,那是源自生活的理解。随着成长,在更多的小说里多次感知了它的准性存在:路遥《在困难的日子里》《平凡的世界》里,充盈着惨涩的生活,但生命从来没有被惨涩吞噬,而是穿透其长久的覆盖,逸出精神向往的光芒;余华的《许三观卖血记》《活着》撕开了生活的表层,直面了人性的阴暗与相互戕害的惨涩实质,最终凝铸了人生的整体性残酷诗意。如果说路遥的小说只介入惨涩生活表层的话,余华则是介入了惨涩的纵深与实质。而智啊威选择从祖父生命的正面介入,甚至是以简单到简单的方式介入,毫无凭籍地介入,去尽技术痕迹的介入,以生命碎片的此起彼伏的重现,擎起了生命的过载与精神的最终散逸。文本叙事语言是纯澈、简约的,然而它对生命信息量的承载却是丰富而富于痛感的,它擎起的是祖父生命的重要节点,是生命撕心裂肺的时刻,是备受外在内在重击的时刻,更灵魂被重伤的时刻。余华在小说人物悲伤到不能再悲伤的时刻,依旧会以压路机式的疯狂去碾压悲伤,智啊威虽然选择了以正面介入,最终却凝聚了人物精神的夺路而出——这也是现代小说经典式构建:貌似构建实为一场摧毁,摧毁中完成构建。《破碎的祖父》貌似在构建祖父生命之惨涩,实际上是以整体性诗性浪漫完成了对生命惨涩的摧毁,小说所累积的所有苦难,最终羽化为生命本真浪漫的完结。即便如此,生命的终极性依旧是悲剧性,依然是惨涩的再次深味。

《破碎的祖父》的创作意义,或许更在于文本形态所携带的那些冷峻的信息量,换而言之,这是一篇展示小说创作的思路进路与实现的小说。在文本构建上,智啊威让小说“立”了起来,让小说矗立为史诗的形制与内质震撼;在叙事语言展开中,智啊威去尽情感情绪色彩,以简约、克制开掘精神纵深,语言承载量丰富而灵动,语言质地理性而残酷;小说依旧是中国式大一统思维的构建,却远远超越了其固定模式的局限,以祖父生命真相与评估认知贯穿散状的精神流离失所,以儿子们的背叛,后人们的诅咒,完成了祖父生命的起底打压与重锤,在起底打压与重锤的中完成了生命浪漫的羽化、腾升。祖母的还魂,是祖父生命抵达浪漫的策动点与生命追悔的原动力,也是祖父精神击溃人世间所赋予一切阴暗的精神核动量。小说结尾,祖父魂灵在哭泣中为自己孤独的灵魂送葬,是生命惨涩的再次强化固化,小说在终结中定格成为哀伤长长的影子。作为生命史诗,终归是无法挥去悲情的浸漫。

《破碎的祖父》显然是突破文体形态的文本,祖父的生命既是“惨涩满眼飞埃沙”的至哀,亦无法驱尽生命的追悔与浪漫的抵达。祖父的生命及精神已经远逝甚至干涸,在智啊威的小说里却出人意料地重新完成了修复性复活,这无疑是一次走进他者生命的尝试,成功而有效的表达。

最近两三年,“父亲”常以不同脸孔出现在我的小说中,有时是一个莫名其妙的失踪者,他的缺席给家庭带来了某种难言的耻辱与苦寒。多年来“我”沿着梦与河流寻觅父亲但毫无踪影。父亲像一股气味,在在与不在之间飘忽摇摆。而《鸟投林》中“父亲”则是一个实存:有血有肉,有色有声。这个“父亲”不仅存在于我的小说中,也存在于众人的生活里。他是社会之林中的一只鸟,好和坏我不评价但有一点需要明晰,他是我的“父亲”,但同时也可能是千千万万人的父亲:固执,蛮横、自信、一根筋。倘若仅仅只是这些还好,可怕的是他拥有某种职务,在厂里他是“后勤部主任”在家里他是父亲又有绝对的领导权:说一不二耀武扬威。无论在单位面对下属,还是在家庭面对妻儿,他永远都是那个发号命令,吆五喝六,让人感到恐惧并臣服的人。可是某天,他退休了,而他浑然不觉他对下属的管控权也顷刻间丧失,以为自己还是后勤部主任,以为自己的话还重达千斤,于是在公园指挥别人跳广场舞,指导一群老头下象棋,并在修理铺大骂小学徒,结果无一例外,这些事的结局都令他感到极度的震惊,沮丧和挫败。他的精神也在接连的重创中走向更加狂躁和抑郁的泥沼。然而,即便在精神屡遭重创后,从不具备自我反思和纠错能力的父亲,成了家庭中的一个“烫手山芋”,他拒绝承认他有病,拒绝去精神病院接受治疗,整天足不出户,发起疯来就砸东西或在黑暗的房间里臆想过去,而他臆想的过去和现实相差万里。

父亲拒绝承认自己有病,坚决不肯入院治疗,这个“家”在他的手中一点点走向破碎之际,母亲含泪唤我回来,希冀我能解决这个棘手的问题。面对这样一个父亲,我除了感到他的存在是一个巨大的灾难之外毫无办法。我和母亲都知道,当务之急是把他送到精神病院去,只有这样,才能保住这个家。但父亲死活不肯去。最终,我灵机一动想到父亲多年来最喜欢管理和控制别人,精神出问题也源于自己退休了没有职务了管理和控制不住别人的缘故,于是我和精神病院院长私下商议让他们以聘请父亲当名誉副院长的形式把他骗到精神病院去。收到假聘书的那天父亲得意洋洋,欣然接受,感叹说自己的事业又迎来了第二春。而令我和院长大为震惊的是,父亲到了精神病院后,真把自己当精神病院名誉副院长了,整天给患者开会,废寝忘食地管理着一帮精神病,结果,在父亲苛刻到近乎变态的管理下,倒把病人们收拾的服服帖帖,乃至精神病院院长都感叹道:也只有是一帮精神病,才能忍受你父亲那近乎变态的管理和控制。

最终,父亲全身心沉溺于在精神病院对患者极端的管理中而精神抖擞,容光焕发,从世俗的“家”中彻底脱离。

倘若父亲是一只鸟,而精神病院则是他最好的林子。

这让我想到读初中那会儿,学校的王师傅,五十多岁,跟校长沾亲带故,负责管理热水房。王师傅见了学校老师领导都客客气气,唯独面对前来打水的学生时总是骂骂咧咧。排队不整齐啦,接水的时候快了慢了,他都要骂,但凡某个学生顶一句嘴,他就暴怒着要把所有正在打热水和排队的人都赶出去,锁上门,理由是:大家打热水时打打闹闹,不注意安全,为了你们的安全,所以老子才锁上那扇门……

一来二去,为了打到热水,再也没有人敢顶撞王师傅,甚至我们开始讨厌或怒视那些在打水过程中对王师傅的骂声颇有微词的同学。没有办法啊,人都是环境的产物,况且,我们真的需要热水,而我们是否能打到热水,则要取决于王师傅的心情:他手里有一把小而黑的钥匙,随时可以关上热水房的大门。

从某种角度来讲,王师傅和我小说中的“父亲”是同一类人,或同一个人,就是他们依凭自己是厂里的“后勤部主任”、“精神病院名誉副院长”,手中都握着一把有形或无形的小小的,黝黑的钥匙,随时都可以关闭我们取水的大门,这是一件很可怕的事。