行走河南·读懂中国丨赓续文脉 河南文艺展新姿

河南日报客户端记者 胡春娜 郭歌

行走河南览千年风采,读懂中国谱当代华章。

从11月17日至12月16日,“行走河南·读懂中国”文艺作品展在郑州美术馆新馆展出。文学、美术、书法、摄影、短视频和民间文艺作品近500件融于一展,从厚重河南、现代河南、大美河南、幸福河南四个角度,全景式展现兼容并蓄、刚柔相济、革故鼎新、生生不息的中原文化。

这场展览,让参观者触摸历史、感知文明,在灿烂多彩的文艺作品中“行走河南,读懂中国”。

文化成果 共享共悦

中原地区作为中华文明诞生及早期发展的核心区域,历史文化底蕴深厚。如何让更多的人了解、认识这些历史文化瑰宝?用观众可观、可感、可参与的艺术形式呈现,是树立文化自信、培养文化归属感的桥梁。

“行走河南·读懂中国”文艺作品展所呈现的艺术表现手法不拘一格。

白伟国的中国画《源之仰韶》采用仰韶文化的器物和纹样作为画面的主体物,表达临水而居的先人创造出灿烂的仰韶文化;李建设的油画作品《杜甫、李白、高适三人盛会》,是依据中国诗歌史上著名的“三星相会”,为后人留下了一段激动人心的时刻;曲海庆的摄影作品《研学红旗渠》,系着红领巾的小学生在红旗渠青年洞开展研学活动,接受红旗渠精神教育……

近年来,我省文艺百花园多姿多彩,文学艺术创作活跃,精品生产成果丰硕。

这场展览的作品,是从河南本土文化内涵中发掘的,“豫”味十足,是近年来河南文化艺术的精品。

河南省美术家协会副主席、河南省财经政法大学艺术学院院长陈文利认为,“这个展览形式新,亮点多,无论哪个层面的观众都会有不同的感受,可以说是河南近年来展览展示的一个高峰。”

“行走河南·读懂中国”文艺作品展12月17日落下帷幕,共吸引6万名观众走进展厅,与艺术精品“面对面”。

守正创新 服务于民

“文明永续发展,既需要薪火相传、代代守护,更需要顺时应势、推陈出新。”

“行走河南·读懂中国”文艺作品展,以近500件展品给观众提供了一个独特的艺术审美空间。

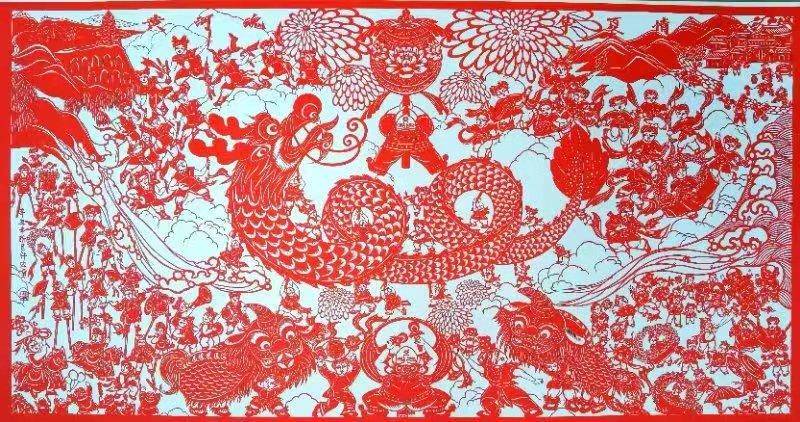

正如郑州大学文学院教授刘宏志所说,作为一个综合性的艺术展,它给不同门类的艺术爱好者提供了艺术享受。喜欢书法的观众可以欣赏书法名家不同风格的书法作品,喜欢绘画的观众可以看到艺术家在作品中呈现出的绘画技法的突破。对书法、绘画了解不多的观众,也可以从摄影以及剪纸等艺术作品中感受到艺术带来的审美震撼。

源于人民、为了人民、属于人民,才是文艺事业繁荣发展的动力所在。

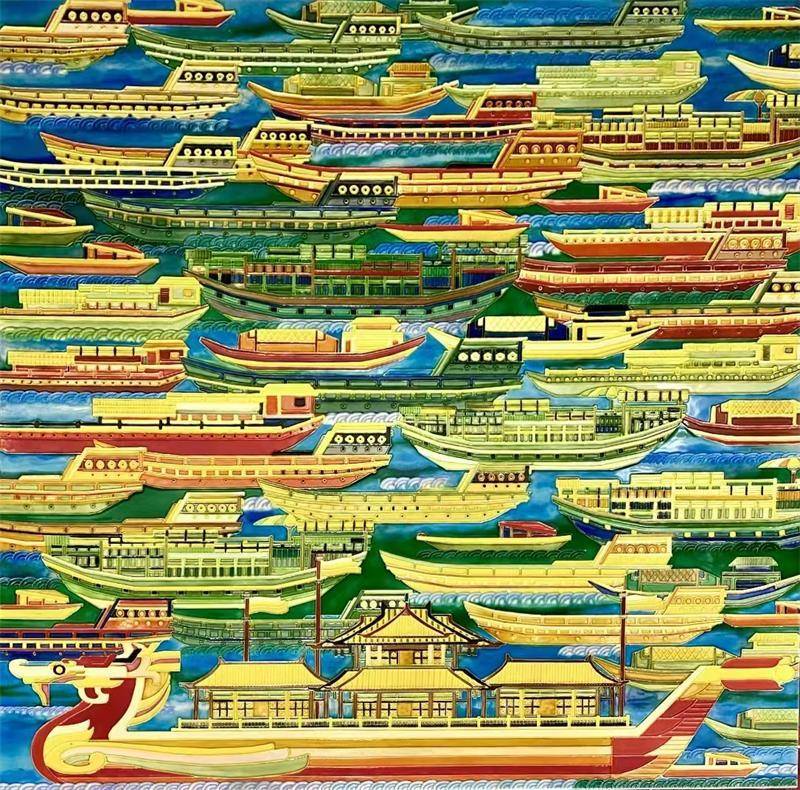

在展厅里,很多观众被巨幅空中丝绸之路几个典型场景所震撼。河南省摄影家协会理事刘锟说:“我之所以拍这个,首先是展示河南在共建一带一路中的区域优势和资源优势。这些照片,是河南人的骄傲。作为文艺工作者,我有责任也有义务用我们的镜头更好地记录家乡、展现家乡、宣传家乡。”

与此同时,为推动郑州市美术馆公共文化服务高质量发展,此次展览的主办和协办单位充分发挥公共文化阵地作用,推出了文化特色突出、社会参与程度高的公益课堂,让更多人参与到艺术文化鉴赏、研究中,更好激发文化创新力。

扎根于古 闪烁于今

在3600平方米的展厅,逐一观看、细细品味一件件作品,越发深刻感受到,在中原沃土之上,文旅深度融合发展的大美画卷正在徐徐展开——

从厚重河南到幸福河南、现代河南,一件件展品在讲述独立故事的同时,又可以联结起来,勾勒出河南现代化发展的新路径。

这些作品既有名家大师的大幅画作,也有文艺新人、普通群众的清新之趣。各文艺门类作品围绕“行走河南·读懂中国”这一主题同场并置,突破传统界限,融汇各自特点,相互辉映、相互激发,形成矩阵效应。前来参展的观众漫步在不同展厅,欣赏各种艺术形式对河南深厚文化的诠释与表现。

溯文明之源,展时代之光。

河南省文联党组书记方启雄说,河南占据着华夏文明主根、国家历史主脉、中华民族之魂的重要地位。期待有更多的文艺工作者、更广泛的社会各界人士在河南大地上不断行走、不断感悟,用文艺作品讲述中原文化故事、中华文明故事、河南发展故事,为服务中国式现代化建设河南实践书写辉煌的文艺篇章。