令人欣喜的是,这位80后作家孙全鹏创作路子很正。他扎扎实实从短篇写起,从自己最熟悉的乡村生活写起,并不盲目追求时尚的都市情绪表达,或急于尝试数十万上百万字长篇的铺述。他作品几乎每篇都不超过万字,篇篇都经过省级以上文学期刊发表——这就是我所说的路子正。凭他的才能,靠他的城市生活体验,他完全可能成为他这一辈人中风行一时的网络写手,获取名上和利上的可观效益,可是他并没想这样做。

写小说,最好从短篇写起,因为一个短篇足以显示作者在人物刻画、情节设置、语言成色等上的功力,或暴露同样方面的缺陷,而长篇却往往容易藏拙。有些与全鹏同龄一开始就写长篇的人,往往只能将长篇进行到底,若翻回头来写短篇,则很难通过期刊编辑的法眼,因为编辑们可以轻易挑出很多毛病。全鹏将来肯定会发展到写长篇的,但那时的他可以说是已经科班毕业了。

一次活动中,我接触到一位网络耕耘的80后女作者,她农民家庭出身,擅长都市言情和玄幻穿越题材创作,每日盘下流淌文字数万,但从未写过故乡。我问她什么缘故,她的回答是写农村没人看。她说得不是没道理,今天的年轻读者们,更向往的确是现代情境和虚拟世界。但遗憾的是,她只能多凭想象写作,无意中却牺牲了自己最重要的文学资源,即经验的生活和对生活的切肤体验,这两者,偏正是产生好作品更坚实的基础。

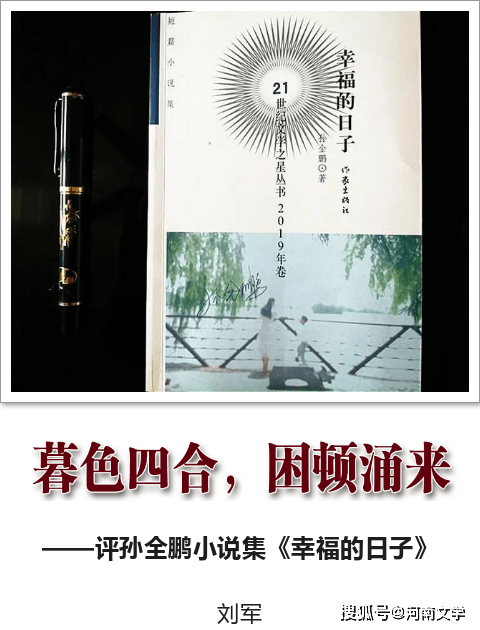

全鹏不是这样,他是从乡土小说写起的,并长期钟情于此。这部《幸福的日子》所收入的作品,全部与一个叫做将军寺的村落有关,它无疑是作者家乡的化身。小说集的题材是齐整的,可视为系列性的创作,它们表达出作者对生命之根、对个体生命历程的忠实,这也是他的作品能够富于文学性、具有温馨感染力度的缘故。

纯文学之“文学性”是个有着确定内涵的概念,有其专业标准,并不简单以读者数量的多寡为依凭(读者也分为专业读者和非专业读者)。纯文学或传统文学是讲究原创和独创性的,在内容上,着重探索人的更广阔更深入的精神领域;在艺术上,重视创新,反对任何现成形式的重复。全鹏正是努力去这样实践的。

譬如,他小说中“奶奶”的形象就是独特而绝不重复的。奶奶曾是将军寺村唯一一个靠捕鱼养活一家的女人,把生意做到县城去。后来又喜欢上养鸡,养到几千只鸡。她喜欢用柳条扎成鸡笼子,精心放进去一只大公鸡和一只花母鸡,乃至于去世后,家人还惊讶地在她床下发现九只柳条编成的新鸡笼。这是一个传奇又普通的乡间妇女,她的一生已经结束,但幸亏有作者,给读者脑中留下一个可感的、耐人琢磨的人物。没有人会怀疑确有过她的存在,她也从未出现过其他作家的笔下,这其中便已经体现了纯文学一定遵循的价值观。

文学作品中,许多真正可贵的细节,不是来自想象,而是来自生活自身的演化,由各种生活逻辑交织发展产生,给予作者以暗示。

全鹏所运用的乡村语言,孕育于他生长的环境。他写,“将军寺村就是屁股大的地方,一扫帚能就扫完,将军寺东头的事,风一吹消息就到村西头了”,这种话语,打下了当地的民间印记,鲜活而地道,满足了文学性的追求。小说被称为语言的艺术,全鹏在语言运用上有天然优势可凭据,是可以走得很远的。

全鹏小说的一种特点,是写得朴实,不很追求故事性。就是说,不大设置曲折的情节,不大埋伏出人意料之笔,这使他的作品内容较为单纯,节奏较为平缓,染有某种散文的意趣。这也是一种有味道的写法,长处是尽量保护了生活的原生态和日常气息,以素朴的基调赢得人们的信赖。你会以为他作品中大部分人物及场景都是真实的,并不来自虚构与营造,当读者与作者达成这种默契时,艺术交流便变得更为融洽。

作者为人们呈现了一个他眼中的世界,这个世界不叫人惊讶,也不令人平静。作者着重考察着生存其内的各式各样人们的心态、希冀、遭际乃至命运。《幸福的日子》里,老锅是那么质朴,诚心诚意向人学养鸡,甘做一年帮工。他曾挣上过好日子,到头来却因求富心切、贪图小利撒手人寰。《方便面》中,小豆子的父亲常年在外务工,留奶奶独自在家操劳,直到奶奶去世后才匆匆赶回,小豆子对她只有陌生。《祖传的军功章》里,一户农家偶然发现爷爷遗下的军功章,确信它能值十来万元后,引起几个孙辈的争夺。《再相逢》中,曹明明依仗教育局岳父的权势一路做到校长,又因被妻子发现隐情官场失意。《娘在哪里》里,杜大山的父母本有一段人见人羡的婚姻,却经不起旁人的挑拨,造成双方无可挽回的重伤。《长长的秋风》中,父亲一时失足,导致夫妇感情破裂。二十年后,父亲返乡寻求妻子的原谅时,发妻已长眠地下,儿子也已难于辨认。《三妹》里,三妹与“我”青梅竹马、感情纯真,只因后来生活道路不同,彼此渐行渐远。再见面时“我”成为大学生,三妹却只能在发廊里为他理发。他们最后的相逢,竟是在风月场所。这些作品中,人性、亲情和伦理常成为全鹏叙述切入的角度,一幅幅人间图景使人分外感到,生活是美好的,生活也是不容易的。人们彼此相处,互相塑造和改变着对方,又同时被处境所改造。人性制约着人生,人性的弱点则可能经不起旅途的考验。古往今来,无数人怀着复杂心情总结过自己的一生,留下深沉的教训与经验,但这并不一定使后来人变得更为明智。每个人还是需要走上自己的旅程,望尽天涯路仍是困难的,许多选择面前仍存有茫然。全鹏的小说是现实品格的小说,是为当下人写照当下人,人们能从中多少读出一些人生的真谛,强固一些面世的良知,也就很够了。人们需要小说。

全鹏也尝试除写实外其它形式的表达,如《鼠人》、《李小花》等作品,以灵动变形的格调书写严肃的主题,展示了作者更广阔的艺术探索,也是值得称赞的,没有人能预测他将来的写作面貌。我们相信他会越走越坚实。

胡平,文学评论家、作家、研究员,中国作协小说委员会副主任,中国作协创作研究部原主任,鲁迅文学院原常务副院长。

作为一个哲思者,一个在轮椅上体悟生命真谛的作家,史铁生用其小说建构了一个“存在即困境”的哲学命题。罹患残疾多年,上帝为他关闭了一扇窗户,却又为他打开了另一扇窗户,并凭借这扇窗户得以养成健全的人格和灵魂。他由此洞见了广义残疾即精神残疾的普遍性。存在的困境就源于精神残疾的普遍存在,在一篇随笔里,史铁生指出,这世界上几乎所有的人都无法逃脱三种情感的束缚,这三种情感分别是痛苦、孤独和恐惧。人为什么痛苦?因为人实现欲望的能力远远赶不上产生欲望的能力,所以他会痛苦;人为什么孤独?因为人永远是他自己,他不可能被替换或被深度进入,所以他必然孤独;人为什么恐惧?因为人生来就害怕死亡,但人生来就必然走向死亡,所以他会恐惧。

困境与困顿虽然仅差了一个字,两个词汇的内涵也又着重叠的情况。但两者的指向有着明显的差异,困境是一个精神命题,具备了形而上的意味,而困顿则指向肉体,指向个体的具体生活情景,是器物层面的人的被束缚的境况。就文学史的经验来说,书写困顿比之困境更易于上手,因此也更普遍。人生不如意事常八九!面对不如意事,文学艺术首先会在感知层面做出反应。卡尔维诺曾经指出,文学作为一种生存功能,为了对生存之重做出反应而去寻找轻。

从《人到中年》开始,新时期小说尽管经历了各种思潮和观念的蝶变,但在书写困顿主题上,却有着某种一致性。近日阅读河南青年作家孙全鹏的小说集《幸福的日子》,掩卷之后,脑海里首先映射而出的就是困顿二字。“幸福的日子”作为书的题名,似乎是作者有意为之的结果,恰好与大面积的困顿内容形成对峙关系。这部短篇小说集所揭示的各种各样的生活困顿,如同指间流水,很难捏出一个具体的形状,但却源源不断地涌来,如同傍晚四起的暮色。若进一步做归纳,孙全鹏小说的困顿主题,大致在三个层面上展开,它们分别是道德困顿、情爱困顿与事业困顿。其中道德困顿又可细分出家庭、婚恋、社会关系等支流。集子里开篇几个短篇,就集中揭示了道德困顿的种种生活实相。《幸福的日子》叙述了“父亲”的善意以及这善意对他人命运的改变,有人生无常的寄予在里面。善的动机与结果的不善之间的不对称关系不独是现实的真相,也是历史的隐秘所在。《祖传的军功章》讲述了一个因为金钱撕裂了亲情的故事,这是一个古老的道德困顿主题,不过,这样的故事总是历久弥新,成为人类原型叙事的重要内容。《长长的秋风》则是一则相关家庭背叛和救赎的故事,揭示了道德包袱对人生的压迫感和毁伤性。作为一个生活在中原内地小城的青年作者,全鹏的成长历程,道德叙事和道德话语的包裹可谓层层叠叠,人伦秩序的规定性构成了某种文化根性。作为河南作家,对于道德叙事和权力叙事,源于历史累积之故,有着天然的亲合力。不过,对于青年一代的小说家,我认为他们应该对道德主题保持应有的谨慎,在这个反复言说和开掘的主题之上,能否发掘出独特性。能否在道德话语与时代生活的嬗变之间勾勒出清晰的曲线,才是关键所在。

孙全鹏笔下的情爱困顿,具备小城青年的典型属性。这些故事的主人公,大多来自乡村,借助流动性的当下现实,在城乡二元结构被打破后进入小城,然而夹心层的社会性因素,使得他们的情爱欲求与现实之间形成错位关系,并由此生长出种种失落和无奈。《三妹》中,三妹与“我”的朦胧情感被冷酷的现实无情摧毁。《心上秋》中陷入情爱泥潭的王刚,丧失了自主性之后,爱情键被删除,而婚姻如冰冷之蛇,压在胸口之上。

比较而言,这部集子对事业困顿的处理更为流畅。生活如流水,流水无知音,也无落花的属意,这种困顿超越了小城青年或者地域文化的标签,指向不同代际之人的日常,因此,在更大的层面上能够获取共鸣。对于这类主题,作者借鉴了新写实主义的写作资源,以去矛盾化、去戏剧化的方式贴近日常,进而呈现出记录性和客观性的特征。《浪花一朵朵》就是这样的一部小说,作为过了而立之年的80后,住房的困扰,孩子的陪护和教育,工作收入对人形成的限制,构成了这个短篇的几个关键词。虽然是生活流的写法,但其中青年一代人的奔波和辛苦却刻画得逼真细致。

小城故事对于新文学传统而言,一代一代的作家不停地去讲述,不同时代的小城,不同地域的小城,不同视角下的小城,会生产出形色不同的故事。孙全鹏借助《幸福的日子》,讲述的则是80后一代在内地道德话语浓郁的小城的各种遭际,他们虽然沉陷于困顿中,却依然勉力找寻上升之路。

刘军,男,河南商城人,河南大学文学院副教授,文学博士,硕士生导师,中国文艺评论家协会会员,河南评协理事。曾获第二届杜甫文学奖、第六届河南省文学艺术成果奖。

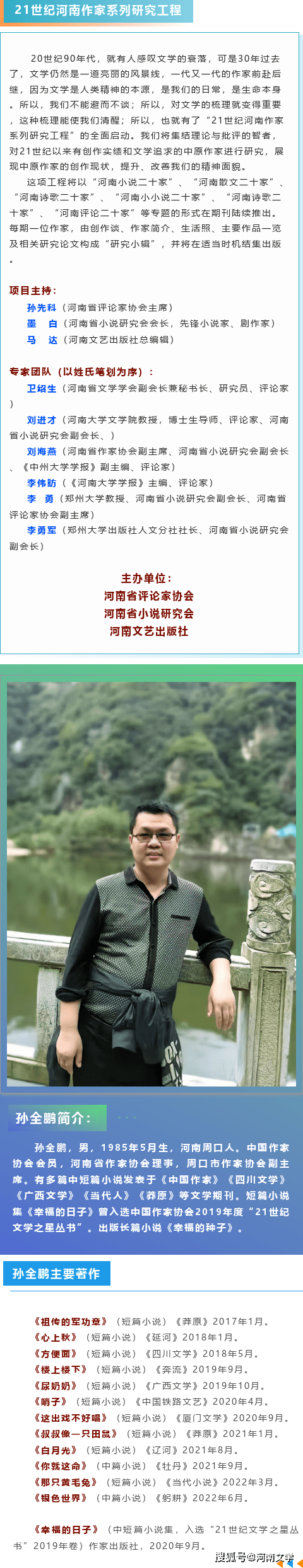

周口作家群的浮现是新世纪文坛的一个突出现象,这一群体的产生有其特殊性。从地缘因素上讲,周口地处中原,且以农耕为主,可谓是传统乡土中国的重要缩影,这也从根本上影响了该地区作家创作的整体风格。从最初的刘庆邦到之后的邵丽和柳岸,周口作家大都表现出对豫东故土的深厚情结,这种情结在不同代际的作家那里有着不同的呈现。作为这一群体的后起之秀,80后作家孙全鹏有着清醒的艺术自觉,很快找准了自己的艺术方位。不过,身处当前城乡格局大变革的潮流中,孙全鹏这一代作家注定要去面对更多的困惑和纠结。这些困惑和纠结连同作者内心绵延不绝的乡愁,糅合成了将军寺村这样一个沉甸甸的意象。

孙全鹏创作最多的一类题材是乡土的。从这些作品的创作特点和艺术水准来看,孙全鹏完全可以说得上是位颇具潜力的新生代乡土作家,他对生长于斯的土地怀有深厚的情感。在他近些年发表的作品中,基本上都没有脱离故乡将军寺村这一地域座标。孙全鹏的乡土书写主要是为他那强烈的乡土情结所驱动,他的这些小说在深入描写将军寺的风土人情的同时,也触及到了新型文化语境下农村所面临的危机。在他的小说《声音从半夜出来》《鸡笼子》《幸福的日子》《长长的秋风》《祖传军功章》等作品中,我们能感受到在作者平静的叙述中蕴藏的是对故土的复杂情感。

无论从哪个角度来看,孙全鹏的故土情怀都是极为强烈的。将军寺村已经成为了这位年轻作家创作中的一处精神原乡,这里的一草一木一人一事无不渗透着他的深厚情感。我们不难发现,孙全鹏也正在试图深入故土,从中发掘出独特的艺术元素,并在小说中呈现了当下豫东乡土社会人情世故复杂的一面。在短篇《幸福的日子》中,孙全鹏塑造出了一个有仁有义的父亲形象和一群善变的乡亲。小说围绕老锅叔养鸡这一事件,通过父亲的行为和周围乡亲们态度的变化,把乡土社会中的人情冷暖表现得淋漓尽致。父亲刚开始拒绝了上门求教养鸡的乡亲,因为父亲不想坑害了大家。在他看来,“养鸡跟打仗一样,看准了,要去干好,别管那些没用的,”而这些上门求教的乡亲都是急功近利地想挣钱。后来,父亲却被老锅叔的诚意打动了。可是,果不其然,老锅叔在养鸡之后就开始一点点发生变化,最终弄了个家破人亡。

《幸福的日子》中,作者却能够一把抓住乡土社会遭遇商品经济冲击的现实,显示了他敏感的一面。事实上,孙全鹏这一代作家面对着一个极为社会现实,那就是乡土社会在后工业社会所经受的无情冲击,传统价值观念正在一步步被颠覆。无论作家内心深处中怀有怎样强烈一种田园情调,其最终都无法拂去那种沉重的感伤,这种感伤在《祖传的军功章》表现得最为集中。小杰在将军寺的老家遭了贼,回去看的时候却意外地发现了一枚祖父留下来的军功章,平静的生活由此发生了波澜。先是小杰在出售军功章的军功章的时候,被妹妹和妹夫瓜分了一份。而后,三叔偶然听到了这个消息,竟拉上了十年未进家老二来分一杯羹。清明前一天,老二打着给父母上坟的名义风尘仆仆地从北京赶了回来。当分别了十年的哥仨坐在一起后,老二竟然顾不得寒暄就提出来要和大哥平分军功章。可是,当清明那天,老大去上坟的时候,虽然去得很晚却还是没有见到老二和老三过来。

孙全鹏的乡土题材作品给人的感觉是沉重的,这种沉重实质上正是作者厚重故土情感的另一种表现,它也体现了孙全鹏这一代作家可贵的一面。虽然这一代作家生活在一个物质上相对丰裕的社会中,但是他们仍能够从一个较为深刻的层面书写出当下乡土的普遍状态。在当前商品经济主导的文化语境下,乡土社会传统价值观念受到了金钱的严重侵蚀。孙全鹏的作品触及到了一个问题,那就是生存在传统乡土价值观下的农民,究竟能够在多大程度上抵抗住外部的诱惑。《长长的秋风》中就写到了一个抛家弃子的父亲,最后当这位父亲带着沉重的忏悔归来的时候,母亲却已经因过度劳累而早早的与世长辞了。在这里,父亲对家庭的离弃固然是人性中抹不去的劣根性在作祟,但是它也从另一个方面显示了乡土价值的礼坏乐崩。

孙全鹏在他的乡土题材中显示出了一种难以消泯的困惑,它也从另一个方面说明了作者对“根”的深厚情节,这个“根”就是萦绕其心头的将军寺村。我们从孙全鹏的作品中能够清楚第感受到他对这片土地的无穷眷恋,这种深情在他近期发表的《鸡笼子》和《我知道你不信》两个短篇中体现得尤为突出。虽然两篇小说情节设置的背景一个是乡村另一个是城市,但是二者之间却可以进行互文阅读。《鸡笼子》写的是奶奶的故事,早年从不主动去碰渔网的奶奶为了养家成为了捕鱼高手。一连九年,奶奶都是夜间出去打鱼,早上赶到集市上卖掉,再天亮后回家。直到一个夜晚,奶奶在撒出了九个空网之后捕到的竟是一只长着人手和人头的鱼。奶奶瞬间被吓坏了,从此不再捕鱼,并不断地对以前捕鱼的事情进行忏悔。而后奶奶便开始养鸡,并喜欢用柳条编成鸡笼子,鸡笼子编成之后,再放进去一只公鸡和一只母鸡。可以说,奶奶养鸡已经不再只是为了生计,还是一种心灵上自我救赎的方式。最终,奶奶通过这种方式获得了心灵的救赎。这篇小说和孙全鹏之前的小说很不一样,通篇散发着一种诡谲神秘的气息。而在这种神秘诡谲的气息中,却流露了作者与故土的赤子情深。

《我知道你不信》写的则是一个来自将军寺村的送货员猴三。猴三很轻易地就相信别人,在常人看来一眼就能识破的诈骗事件,他却总是信以为真,因而做了很多让“我”大为光火的事情。后来,猴三在微信上认识了一个被养父逼婚的女孩子,竟然要不顾一切地帮助这个女孩子逃离自己不幸的家庭。在这个问题上,“我”和猴三发生了严重的分歧,我认为这是骗子的把戏,而猴三则认为这是天赐良缘。最终,猴三和“我”不欢而散后,在给女孩汇医药费的路上出了车祸。一个月后,当一个女孩来“我”的店门寻访猴三下落的时候,“我”终于为猴三的义举流下了眼泪。严格地说,这篇小说属于进城题材,但是作者正是通过猴三这样一个善良而无机心的进城农民形象,写出了对乡土社会的人际交往与当下社会的龃龉。可以说,这两篇小说构成的是一曲乡土的挽歌,它从两个视角表达了作者对传统乡土社会的眷恋。这两篇作品的写法与孙全鹏之前的作品都不一样,我们从中也不难看出作者正在实现一种技巧上的突破。

孙全鹏创作的另一类题材,即“进城”题材。80后作家们固然不会再像他们的祖辈父辈那样经受过饥饿和重体力劳动的考验,但是他们面临的苦难是主要是精神层上的,而这些苦难在他别代人看来大多是不可理解的。因此,孙全鹏这一代作家的体验中有着前代人无法体验的复杂性,这种体验也只能由这一代人去书写,才能够带给人刻骨铭心的感觉。从孙全鹏的作品中,我们能够感受到他在试通过自己的方式去把握这一代人特有的苦难。

在把握同代人命运的过程中,孙全鹏选择的一个重要的切入口就是这一代人的感情生活。孙全鹏的作品中的青年一代,比如像《缺氧》中的张明、《心上秋》中的王刚和《再相逢》中的曹明明,都从不同方面典型地代表了一代人的集体命运。在这三个人物身上,存在着一个共同特点,那就是他们都来自农村,通过多年寒窗苦读上了大学,而后在城市获到了一份稳定而较为体面的工作,从而改变了“面朝黄土背朝天”的命运。可是,在薄弱的经济基础之上,新一代农村青年在走出农村之后,如何才能够在城市安家落户?孙全鹏笔下的人物并不比高加林时代轻松,他们往往都是做出了较为巨大的牺牲,牺牲的首先就是爱情。

以《缺氧》中的张明为例,对于张明来说,上大学的机会实质上是他以爱情作抵押争取未来。虽然张明成功落户城市,但是他的另一半失败了。即便他离开了祖祖辈辈挣扎的土地,可是却从此开始了“一地鸡毛式”的悲剧生活。他一方面在贫乏的精神和物质生活中和村妇般的妻相濡以沫,另一方面却幻想着与女大学生贾丽秋的惬意时光。对于张明来说,贾丽秋无疑代表了他梦寐以求的爱情。只是对张明来说,这种爱情终归只是一个泡影。贾丽秋说的“诗人没有爱情,就会因缺氧而死的,”无疑是对张明做出的一个精神判决,小说中的“鱼死事件”正是现实生活中是张明精神窒息的一个隐喻。

从张明身上映射出来的青年一代的命运是黯淡无光的,在一批批进城大学生的奋斗历程中,隐藏了这一代人难以道出的悲剧命运。上大学非但没有从根本上改变张明等人的生活处境,反而却使他们堕入了新的生活苦闷,最终在死水般的生活中慢慢窒息。张明的生活悲剧源于一笔“良心债”,那么,假若没有这笔“良心债”,张明又是否就能够拥有他梦寐以求的爱情呢?孙全鹏通过小说《心上秋》中的王刚给出了我们答案。王刚没有张明那样被逼婚的经历,但是却饱受着成家立业的苦恼,最后终于因为一时寂寞失控而和感觉平平的服务员付梅发生了关系。等后来一个叫秋的女孩即将给他带来一场幸福满满的爱情时,付梅却突然给他发来一条信息:“我怀孕了!!”这篇小说不无黑色幽默的意味,只是这种幽默让人看到的却是命运之神不怀好意的嘲弄。王刚所有的希望瞬间崩塌了,“那几个字像一座山一样,重重地压在了王刚的心头。他抬起头,阳光火辣辣地烤着他,他的泪水又出来了,噗噗地往下掉。”我们不难理解王刚内心的挣扎,他在这种挣扎中成为了下一个张明。

无论张明那窒息人心的生活还是让王刚哭笑不得的爱情,无不是在沉重地诉说农民子弟在进入城市之后的种种辛酸和无奈。这群优秀的农民子弟为了摆脱土地的束缚,为了扭转自己的命运,可以说牺牲了自己人生中最为宝贵的东西。就像《再相逢》中的曹明明,为了能够顺利留在县城,不惜抛弃与自己真心相爱的女友,不惜采用各种手段地去追求教育局长的女儿。最后,终于一步步爬上了校长的位置,但是却因为婚外情事件而被岳父动用关系赶到了穷乡僻壤的将军寺村。与张明和王刚相比,曹明明改变自己命运的心情显然更加迫切。就像他所说的“我不想再回农村去,我不愿再当个农民,你说我有这个想法有错吗?”曹明明不想做农民的想法当然无可厚非,但是他改变命运的方式错了。

我们可以明显地感觉到,孙全鹏在写到青年一代的时候,他的笔触都是沉重的。在他塑造出的青年一代人物身上,大都存在着不同程度的性压抑。他们在城乡之间的缝隙中碌碌地生活着,一方面渴望奔放或惬意的浪漫爱情,另一方面却又百感交杂地接受着命运的调弄。就像《尤克里里》中的“我”,虽然内心涌动着对爱情和自由的渴望,但是却在一场浪漫的奇遇前畏畏缩缩,最终只能选择漫无目的地流浪漂泊。在孙全鹏的这些小说中,青年一代知识分子往往是这种精神的流浪者,他们在一种命运的苦海中无所归依的随波起伏。

从某种程度上说,孙全鹏的“进城”题材是其乡土题材的一种延伸。梁鸿在谈及河南作家创作的时候,就曾经这样指出:“无论是以‘村庄’还是以‘城市’为起点,最终通向的都是一个问题,即人的存在问题。[2]”孙全鹏在写到农民后代进入城市的时候,总会有意无意地强调其农村背景,这位年轻作家唯恐一旦不提及自己的故乡就好像要迷失自己。如果孙全鹏在他的乡土题材中表达的是一种故园的离愁,那么他的“进城”题材表达的更像是一种游子的困顿。

孙全鹏秉承了该群体特有的乡土传统,以将军寺村为坐标中心建构起了一个独特的艺术世界,在创作上表现出清醒的艺术自觉和强劲的创作潜力。只是身处当前城乡格局大转型背景下的孙全鹏并非简单地追随前辈的脚步,他的作品中表现出的不是一种单纯的乡土情怀,而是糅合了新一代知识分子对乡土特有的困顿和思考。从孙全鹏近些年来的创作势头来看,他的确是一个值得我们期待的作家。另外,我们从孙全鹏的创作中也能够看出他正在有意实现对前辈作家的超越,他试图通过自己的创作一步步建构起自己的艺术世界。

刘启涛,1984年出生,博士后,周口师范学院文学院副教授,主要从事现当代文学研究,在《中国现代文学研究丛刊》《文艺争鸣》等期刊发表论文多篇。

六七岁的时候,一次父亲在家里贴了一张地图,那是一张我们县的地图。父亲指着一个地方对我说,这是咱庄,这是咱庄前的河。我当时认字不多,父亲告诉我村前的那条河是“将军寺沟”。我那时候还小,不明白弯曲的小河与地图上一条曲线的关系,心里感到很神奇,我们的村前的河竟然能出现在地图上?那岂不是很多人都知道这个地方?这个疑问一起刻在我的脑海里。后来我上了大学,读了研究生,才慢慢了解到,这个地方基本上无人知晓,费心力气解释后,别人为了不让我尴尬,才配合地长长地说一声“哦”。

我相信,每一个有都怀有对家乡持久的热爱,尤其是童年时期成长的经历,那是怎么也抹不掉了:石滚静静地躺在墙角的泥土里,雨后小路的泥巴裹满你的鞋子,麦田里飘来一阵阵麦香,朝阳与一团团炊烟相互诉说情愫……我在写作时总是在关注心里的村落,那个“将军寺”一直藏在我的心中,不断淤积在心中,直到生根发芽。我想写一些东西记住曾经的日子,那童年里的点滴记忆总是让人难以忘记,这就有了短篇小说《幸福的日子》《方便面》《祖传的军功章》《洋葱没有心吗》《消失的叔叔》、中篇小说《本命年》《银色世界》《知了,知了》等。

我想将村里的人物表现出来,他们一直在我身边,陪伴着慢慢走向人生的河流里。大家看到了每一个人的精彩——他们真实的存在着,并感受每一个人的奋斗、欢喜和悲伤。村子值得记忆,村里的人太可爱了,有的善良而没有得到应有的回报,有兄弟因为家产而暴露了真面目,有远离家乡而四处闯荡最终回到老家找到宁静,也有无法解释的鸡笼子散发着神秘的气息,更有遭到生活挤压而成为鼠人,因为进城追求美好生活而四处碰壁……但他们都非常坚强,坚守着内心的追求,对幸福的日子进行追求。我忍不住让他们直接跳出来,走向更广阔的天空,展现出爱恨情愁、悲欢离合,让更多人认识他们,让更多人认识自己。这是一个活生生的世界,这是豫东南的世界的一个缩影,在脚下这片神奇的黄土地中。我希望这是通向世界的一种方式,也是打开心结的一把钥匙,更是身边人对幸福生活追求向往的见证。

写作,就是记住、留住和铭记。将军寺村,永远就在那里,无惧风雨、阳光,任凭狂风暴雨,她静默无言,但伟岸、不屈、坚持和厚重。

(本专题原载《快乐阅读》2023年第11期。)