陈凤馨的记者生涯

陈凤馨出生于台湾南部,那是个充满热情与活力的地方,带着浓厚的乡土气息。她在1990年代初踏入新闻圈,选择加入了《联合报》这家在台湾赫赫有名的大报社,开始负责行政院新闻的采访工作。那时候的台湾,正处在一个特别的转折点——1987年解严刚过去没几年,整个社会像是被松了绑,政治氛围变得异常活跃,甚至有点动荡不安。

解严之前,报纸和媒体都被管得死死的,很多话不能说,很多事不能写,但解严之后,一切都变了。新闻工作者突然发现自己有了更大的空间去挖掘真相,报道内容也不再受那么多条条框框的限制,媒体的自由度一下子提升了好几个档次。

《联合报》可不是普通的报纸,它在1951年就创办了,几十年来一直是台湾媒体界的重量级玩家,尤其在政治报道这块,影响力特别大。它的文章常常会被政治人物拿来讨论,甚至普通老百姓聊天时也会提到“《联合报》上说了啥啥啥”,足见它的地位有多稳固。陈凤馨能挤进这么一家报社,还直接负责行政院新闻的跑线,起点可以说相当高了。

行政院是台湾的最高行政机关,里面每天都有大事发生,从政策发布到官员变动,每一条消息都可能牵动全岛的关注。她得天天泡在那里,盯着那些新闻发布会、文件资料,还要跟官员们混熟,才能抢到第一手的信息。

那段时间,台湾的政治版图正在重新洗牌。1987年解严后,国民党和新兴的反对势力——后来逐渐演变成民进党——之间的角力越来越明显,蓝绿阵营的分野也慢慢成型。时间一长,她不仅摸清了国民党内部的门道,还逐渐积累了非常扎实的经验。她的报道总是能抓住重点,比如某个政策出台的背景,或者某位官员讲话背后藏着的意思,写出来既有深度又好懂,很快就让同行和读者注意到了她。

财经起床号的成功

2005年,陈凤馨做出了一个大决定,从《联合报》的记者岗位跳到了广播圈,加入了News98电台,推出了《财经起床号》这个节目。那会儿,她已经跑了十几年政治新闻,积累了不少经验,但广播对她来说是个全新的挑战。News98在台北可是个响当当的名字,尤其在财经领域,电台的收听率一直稳坐前几名。

陈凤馨的《财经起床号》一开播就抓住了机会,节目定在早上,专门给那些赶着上班的金融圈人士听。内容不光是枯燥的数字和财经术语,她还把当天政治经济的大事糅合进去,用清楚又接地气的方式讲出来。没过多久,这个节目就成了台北金融圈的“晨间必修课”,很多人一边开车一边调到News98,就为了听她讲当天的市场动向和背后的故事。

那时候,台湾的广播市场还挺火的,尤其是早上这段时间,开车族和早餐摊的老板都喜欢边干活边听。陈凤馨抓住了这个特点,她的节目不只聊股票和汇率,还会把政治局势和经济走向连起来分析。比如2008年全球金融危机爆发那年,台湾的经济也被拖了后腿,两岸的贸易和投资变得特别敏感。

她在节目里聊了不少两岸经济互动的话题,比如大陆的政策调整会怎么影响台湾的出口企业,或者两岸供应链会不会因为危机断了链子。她还提到过当时台湾电子产业对大陆市场的依赖有多深,数据和案例讲得头头是道,难怪政商界人士都爱听。

电视舞台的两岸话题

到了2022年,陈凤馨再度迈出一步,跳上了东森新闻台的《新闻龙凤配》,正式杀进电视政论圈。这档节目是东森新闻台的重头戏,收视率在台湾政论节目里一直挺靠前。她在节目里聊了两岸议题,风格还是那么有料又直接。

比如聊大陆的防疫政策时,她没像有些媒体那样一上来就开喷,而是从经济角度切入,讲这些政策怎么影响了两岸的贸易链和投资流。她举了个例子,说大陆封城让好多台湾厂商的订单直接卡住,损失不小。这话一出,不少大陆观众觉得她挺实在,觉得她是个能客观说话的台湾主持人,在网上给她点了不少赞。

同年8月,美国众议院议长佩洛西跑去台湾一趟,两岸关系一下子绷紧了。陈凤馨在《新闻龙凤配》里直接抛出一句:“维持现状最符合台湾利益。”这话在大陆的网络上炸开了花,很多网民觉得她这是在支持两岸和平发展,直接把她归到“统派”那一拨里去了。

节目播出后,大陆的社交平台上讨论得热火朝天,有人翻出她的老节目,觉得她一直都在讲理性的话。到了2023年,她又在节目里聊到民进党当局的“抗中保台”策略,说这套路就是在玩民意,没啥实际用处。这话传到大陆那边,网友们更来劲了,有人把她比成清代的郁永河——那个跑去台湾写风土人情的文人,说她对两岸关系的看法有种特别的历史深度。

她在大屏幕上聊得越多,两岸的争议就越大。大陆这边有人捧她,觉得她是“理性声音”,但台湾岛内却有声音说她太“亲中”了。台湾本地的一些评论家开始质疑她的立场,说她是不是在帮大陆说话。东森新闻台的收视率因为这些争议还涨了一波,《新闻龙凤配》成了当年的热门话题节目。

从“理性声音”到“独台”指控

2024年,台湾地区领导人选举的热潮席卷全岛,陈凤馨这时候站出来,慢慢让大家看到她立场上的一些变化。事情得从1月13日说起,那天她在广播节目里聊了两岸关系,突然就扔出一句重磅话,说“九二共识”不应该是两岸唯一的解法。她觉得,台湾得有自己的对话空间,不能老被绑在一个框框里。这话一出,立马就引起了不少人的注意。

到了3月20日,她又上了电视辩论节目,这次更直接,提出两岸交流得建立在“平等政治实体”的基础上。这可不是随便说说的,因为“九二共识”从1992年被提出来后,一直是两岸关系的大框架。那年,两岸代表在香港碰头,达成一个口头协议,简单讲就是“一个中国,各自表述”,成了后来几十年谈判和贸易的基石。可是在台湾内部,这东西的支持度早就不是当年那样铁板一块了,尤其年轻人觉得它有点跟不上时代。

陈凤馨这话传出去后,大陆那边自然坐不住。5月份,清华大学台湾研究院开了个闭门研讨会,一位研究员专门点了她的名。这地方不是普通的学术单位,清华大学在大陆顶尖,他们的台湾研究院对两岸政策的影响力不小。那位研究员分析了一圈,说陈凤馨的观点其实更像“独台”。啥叫“独台”呢?

就是表面上维持现状,但骨子里强调台湾自己的主体性,又不完全是“台独”那种要正式独立的路子。她1月份讲的自主对话空间,3月份提的平等政治实体,合起来看就是在推这个方向。这让大陆学界开始重新翻她的老账,以前大家都觉得她是“维持现状”的理性派,可现在这些话一出口,有人就纳闷了:她到底还站不站在原来的位置上?

台湾中间派的缩影

陈凤馨的媒体生涯就像一本书,翻开每页都能看到她跟两岸议题的纠葛,矛盾得让人有点摸不着头脑。她早年在《联合报》跑新闻的时候,就干过一件大事——揭露陈水扁家族的弊案。那是2000年代初,陈水扁刚当上台湾地区领导人,是民进党第一个掌权的,可没多久他家就爆出贪腐丑闻。

陈凤馨凭着犀利的笔锋,把这事挖得底朝天,最后还拿了个新闻奖,名声一下子就起来了。可到了马英九当政的时候,风向又变了。马英九2008年上台后,推了一堆跟大陆的经贸合作,尤其是那个《两岸经济合作框架协议》(ECFA),想让两岸经济绑得更紧。陈凤馨却跳出来唱反调,说这节奏太快了,台湾可能会被大陆吃得死死的。她在广播节目里聊这些事,举了例子说有些产业已经开始依赖大陆市场,万一哪天政策变了怎么办。

她还有个习惯,喜欢在节目里提“中华文化认同”。比如聊到两岸的历史渊源,她会说起语言、习俗这些共通点,觉得这是连结两岸的纽带。可到了2023年10月,她在专栏文章里又换了个调调,夸起了台湾的民主制度,说这套体系跟大陆完全不一样,有自己的独特性。

这前前后后一对比,感觉她脚踩两条船,既不想丢了文化上的根,又想突出台湾的政治身份。台北的政治评论员李明贤就看出了门道,他说陈凤馨这种人就是台湾中间派的典型代表,总想着在“亲中”和“台独”之间找个平衡点。可这路不好走,因为两边的立场越来越硬,想两头讨好最后可能两头都落空。

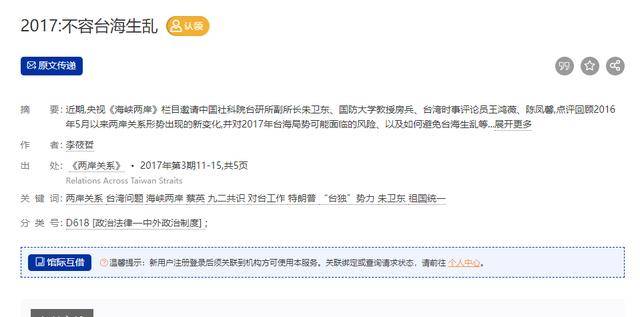

参考资料:[1]李筱哲.2017:不容台海生乱[J].两岸关系,2017,0(3):11-15