大作家冯骥才曾经说过这样一句话:“每一分钟,都有文化遗产在消失。再不保护,五千年历史文明古国就没有东西留存了,如果我们再不行动,我们怎么面对我们的子孙?”。

现在的开发商已经从城市开发转移到了农村,冯骥才:别再祸害农村。

冯骥才

无论怎么开发也不要忘了中国的根

我们中国是建立在工农社会为基础的国家,而且我们国家的起步也是毛爷爷英明的一句话而发展起来的。

那就是“从农村包围城市,到农村中去”,可见这是我们中国的根基所在,没有以前农村的基础,我们就不可能有今天的美好。

随着现在经济与国内科技发展的迅猛,我们中国也慢慢跻身与超级大国的行列,我们看到城市里一座座大楼,拔地而起,高耸云端。

带来的不好的是,随着国内社会结构的重组,四个现代化已经从大城市转移到了农村,很多的土地被征去开发商品房或者用作其他用途。

农村逐渐成为“贫穷。落后”的代名词。看到我们赖以生存的农村逐渐消失的现象,冯骥才先生痛呼道:“别再祸害农村”,然后农村的消失并没有停止步伐。

农村人口在20年间减少了2.5亿人,现在还有5亿6千万农民,农村正迈向现代化的发。步伐之下逐渐解体。

历史前进的车轮我们无法阻挡

从中国改革开放以后,进城打工逐步流行了起来,许多农民背负着沉重的行囊,远离家乡,去城市准备闯荡出一片天地。

城市比农村里面招工多的多,而且开的工资也是很高,有完善的生活配套设施,有医疗、养老、交通等诸多优势,这些都是农村所缺乏的。

而在农村,农民种地挥洒着汗水,一亩地赚得钱还不够自己一月的开销,连全家人的生活保障都是问题,谈何去然他们不逃离农村呢。

于是年轻人纷纷进城务工,农村只剩下稀少的零劳动力和一些体老年衰的老人以及年幼的孩子。

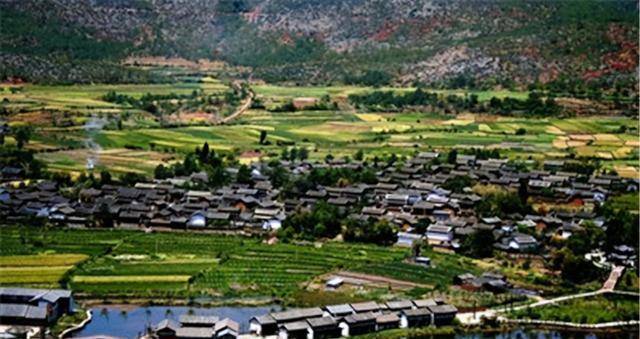

乡下的田园风光是很多人向往的地方,这里能让人心旷神怡,但是在商品化的过程中,农村耕地越来越少。

山林森林被大量破坏砍伐,各种污染工厂建在了乡下。回忆乡下的日子一直是蔚蓝的,可现在这里的环境不再美丽,天空也变得肮脏。

历史的车轮真的是无情的碾压过农村的每一寸肌肤,让她痛哭流涕,很多的传统文化在消失,很多的人文在没落。

很多感人的故事也逐渐消散在空气当中,尤其是农村的许多传统习俗已经被大家遗忘。相反,如果保留了传统,反被周遭的人们冷眼看笑话。

没有了传统加持的农村和失去了往日色彩的农村,在加上近年来毕了业上了大学的年轻人不断走进城里,留在农村的全是一些老弱幼小,整个农村显得暮气沉沉,略显荒芜,如同迟暮的老人一样失去了活力一样,但是这种现状要如何改变呢?没有人知道。

在任何国家任何的时代,追求现代化高速发展,这是历史的必然性,无人能够阻挡;但是我们在发展的时候也不要忘了本质,我们可以让自己焕然一新,但古老的建筑不能丢,它显得陈旧却又顽强地屹立不倒,恰恰是彰显其内在不一般的工艺。

有所保留的改造才能留住农村的根

这些年来,国家为了振兴乡村经济,让农村大力开展旅游事业,许多人也开始陆陆续续回到农村,寻找远离大城市的慢节奏的生活,寻找即将消失的传统文化,去挖掘那些不为人知的名人名事,这让那些痛呼别再祸害农村的人看到了一丝丝希望。

电商的发展也促进了农产品全国的乃至全球的流通,因为我国幅员辽阔,每个地方的地理特点都很不一样,生长出来的土地也是千差万别,并不是每一份农产品都在市场上得到了深度的营销,而借着电商的风口却可以实现这一点。

国家在开发的时候,有些地方做的很不合情理,完全摒弃了农村的落后于贫穷。抓住现代化的字眼,大力的改造千疮百孔的农村,一切都是那么前沿,一切都是那么新。

但它还是以前的农村吗?我思故我在,任何一个事物留存于世,都有它的价值所在。

这是因为某些别有用心的资本,在对中国的农村改造的时候,用到的几乎全是一个模子的旅游景点和设计,根本没什么新意可言。

而且各种设置卡点收费,让人不但纷纷不满,也对没新意的景点审美疲劳,让农村完全失去了自己应有的特色,完全变成为他们服务的对象。

现在有的农村不仅没了旧建筑,就连很多的乡土文化也没有了,变成了到哪里都一样的局面,房子和门都是一个模子建成,结果可想而知,看似整齐漂亮的风景,缺已经失去了农村该有的本色,没有了辨识度。

而有些东西,一旦大家失去了他们将不再复返。机器的现代化,让不少老祖宗传承下来的手艺彻底丢失或者支离破碎。

不过可喜的是,越来越多的人意识到古代手工活的价值,如我们常看到纯手工制作,现磨豆腐现做豆浆,无不传达出传统手艺的价值得到肯定。

驻足惋惜不如动手去变废为宝

大家试着想一下,如果任何事物都只有一个华丽的外表,剩下个空洞洞的躯体,没有灵魂,处处透漏着股商业气息与喧哗的城市氛围填充,那么它还具有自己原本的特色吗,还有原来的韵味吗,更不用说所谓的商业价值。

在国内,和冯骥才一样的文人有不少都在为那些历史文化的遗存不断随着现代化的发展而消失而痛心。其实,近来年,随着国家的各方面发展日益完善,越来越多的部门也重视古村落的价值所在,开始有规划的去保留一些有价值的文化瑰宝。

这就需要当地的相关部门早日放手去干,策划能够挽留游客的旅游项目,引导大家变“废”为宝,让真正的农村乡土文情保留下来,当然保住历史文化的同时,也让农村一些民情风俗、手艺得以传承下来,这样才能算真正的乡村规划。

所以,适当放慢改造的步伐,给这些农村一点点时间,一点点精力,让真正懂它的人去对它进行规划,重拾一下乡村文化价值,未尝不是一个很好的决策,赢得人心的决定,最终还能实现双赢效益。