印尼的华裔社区,经历了多次排华运动的冲击,日子过得真不容易。1965年和1998年的两次大劫难尤其让人刻骨铭心,财产被抢、性命不保,很多人被迫在留下和离开之间做出抉择。这篇文章就来聊聊这些历史背景下,印尼华裔的选择是咋回事,咋影响了他们的生活和未来。

先说1965年的那场风波。这事儿得从“9·30事件”开始讲,那是1965年9月30日晚上,印尼军方内部一帮人不满苏加诺政府,搞了个政变,结果没成。苏哈托趁机上位,成了大赢家。他上台后,为了稳住自己的位置,找了个替罪羊——华裔。苏哈托到处放风,说政变背后有中国撑腰,华裔跟印尼共产党是一伙儿的。这话不管真假,反正他就是要个理由,把老百姓的火气引出去。于是乎,宣传机器开足马力,报纸电台天天嚷嚷反华,硬是把华裔跟“共产主义威胁”绑一块儿了。

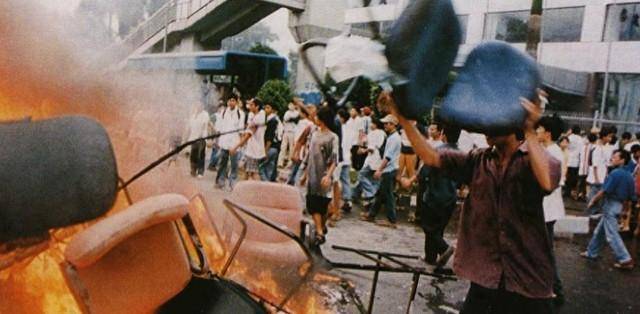

结果就是一场大乱子。雅加达、泗水、棉兰这些地方,街头一下子炸了锅。老百姓被煽动得眼都红了,冲着华裔社区就去了。商店被砸得稀巴烂,工厂被烧成空壳子,连中国大使馆都挨了石头。据统计,1965到1966年间,数千家华裔商铺被毁,财产损失没法细算,受伤和失踪的人更是数不清。光在西加里曼丹,就有几千华裔被当地人赶走,死了不少。那时候,华裔日子过得提心吊胆,出门怕被盯上,家里门窗锁得死死的,晚上睡觉都不踏实。

中国政府一看这情况,坐不住了。从1965年底到1966年,组织了好几批撤侨行动,派船到印尼港口接人。光是1966年,就有几万人被接回国,海南、广东的农场忙着安置这些人。数据上说,那几年总共撤了十多万华裔回中国。留下来的,要么是觉得印尼是家,走不了,要么是没条件走,只能硬扛。

1998年,这又是另一场大劫难。那年亚洲金融危机,泰铢崩了,印尼卢比也扛不住,汇率一天比一天低,到1998年初贬了70%以上。银行倒闭,企业还不起债,工厂关门,失业率蹭蹭涨,老百姓连饭都吃不上。苏哈托那时候掌权30多年,面对这烂摊子没啥招儿,手下人又玩起了老套路——拿华裔开刀。政府没明确制止暴力,有些官员还在背后推波助澜。

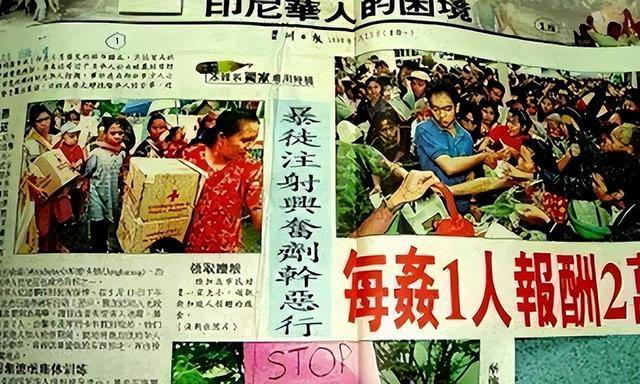

到了5月,雅加达、泗水这些大城市彻底乱了。暴徒专门盯着华裔的店下手,雅加达上千家商铺被抢被砸,超市货物被哄抢一空,电器店的电视冰箱被拖走。棉兰的华裔工厂被烧毁,工人跑的跑散的散,连消防队都赶不上趟。5月13到15日,雅加达唐人街成重灾区,官方说死了500多人,民间统计远超这数。更惨的是,至少168名华裔妇女被侮辱,数据是事后统计出来的。中国外交部5月14日发声,要求苏哈托政府保护华裔安全,可他忙着应付抗议,根本没搭理。直到5月21日,苏哈托顶不住压力下台,新政府才派军队上街收拾局面。官方后来承认,这场乱子死了1200多人,大部分是华裔,财产损失没法细算。

这两次大乱子,华裔的选择就摆在眼前了:走还是留?走的人不少,尤其是1965年那次,撤侨船一趟趟跑,好多人回了中国。还有些人去了新加坡、马来西亚、澳洲、美国这些地方,觉得那儿安全,能喘口气。1998年后,也有不少华裔跑出去,怕再来一次谁也扛不住。数据上不好精确统计,但光看华人社区的人口变化,就能感觉出来,跑出去的真不少。

留下来的人呢?为啥不走?这得从根儿上说。华裔在印尼不是一天两天,几百年前就有人从福建、广东漂洋过海来这儿谋生。到20世纪,好多家庭已经是第三代第四代了,房子盖在这儿,孩子生在这儿,生意也在这儿开起来了。日子过得跟当地人差不多,热带气候习惯了,印尼语说得溜,逢年过节还跟邻居一起吃沙爹喝椰汁。虽说血脉上跟中国有联系,可生活早就染上了印尼味儿,连舞狮表演的鼓点都带上了爪哇调调。跑出去,等于扔下几代人攒下的东西,重新开始,谁舍得?

1998年后,印尼政局变了样。苏哈托倒台,新政府不像以前那么拿华裔当出气筒。1999年,哈比比上台,废了些歧视性法规,比如不让用中文名字的规定。2000年,瓦希德当总统,直接宣布春节可以公开过,这在以前想都不敢想。2003年,春节还成了法定假日,街上挂灯笼放鞭炮,热闹得跟中国似的。政策一松,华裔日子好过多了。雅加达唐人街修了新商场,泗水的华人学校重开,连三宝垄这种小地方都搞起了文化节。经济上,华裔也缓过劲来,到2010年,印尼GDP里有三分之一是华裔贡献的,商场里卖的衣服零食,好多是华裔牌子。

当然,留下来的也不是没风险。1965年和1998年的教训太深,很多人家都有后手,准备随时跑路。有的在国外买房,有的给孩子办外国护照,心里总留个底。毕竟,谁也不知道啥时候风向又变。保守的穆斯林团体对华裔还是有偏见,时不时冒出点小摩擦。像2016年雅加达省长选举,华裔候选人钟万学被攻击,宗教和种族问题又被拿出来炒,搞得挺紧张。

那走出去的人呢?也不是都混得风生水起。比如去了新加坡的,有些人带着手艺过去,像金银丝工艺这种老本行,慢慢打开市场。2015年巴黎时装周上,就有印尼华裔的作品,标签上写着“印尼传统工艺”,挺牛的。可也有不少人到了新地方,语言不通,文化不熟,生意做不起来,只能打零工,日子过得紧巴巴。回国的那批,1966年被接回去的,很多人分到海南广东的农场,种橡胶养猪,条件艰苦,跟想象中的“祖国温暖怀抱”差远了。好多人后悔,但也没法回头。

留下和离开,各有各的苦。留下的,守着根基,日子慢慢好起来,可老得防着点啥。走出去的,有的闯出名堂,有的混得不如意。两边的人,都有个共同点——不想让文化丢了。留下的搞学校教中文,走出去的开工坊传手艺。像三宝垄的曙光书院,从地下室教几个学生,到2010年后公开办学,2018年学生还拿了“汉语桥”季军。出去的,像在新加坡开工坊的,收徒弟教工艺,作品卖到欧美,硬是把印尼味儿带出去了。

这选择背后,其实是生存的招儿。1965年那次,华裔被当共产主义替罪羊,1998年是被经济危机连累,两次都是被人拿来撒气。苏哈托这家伙,每次都用这招转移视线,手够黑的。可华裔也不是光挨打不还手,留下来的适应环境,走出去的另谋出路。数据上看,印尼华裔现在也就占人口1-2%,大概几百万,可经济影响力不小,文化上也慢慢站住脚。

说到底,华裔的选择不是啥高大上的理想,就是实打实的活下去。留下的,熬过了最难的时候,日子有了起色。走出去的,有的混得好,有的还在挣扎。两拨人,都在用自己的方式,把根留住,把文化传下去。历史这东西,不好说谁对谁错,日子得过下去才是真。