2025 年 1 月 30 日

探索古代罗马贫困的小规模农业从业者的生活经历。

作者:Dr. Kim Bowes

宾夕法尼亚大学古典学教授

引言

农村贫困人口构成了罗马人口的 80-90%(Hopkins 1978)。尽管他们在人口统计上具有重要性,但他们仍然处于一种境地:如果不能说他们是完全的 “没有历史的人”(Wolf 1982),那么至少可以说,关于他们有很多假设,但真正了解的却很少。从其他历史时期的角度来看,我们对他们的无知程度是相当令人震惊的:我们对农村贫困人口的居住地点、人数、饮食、寿命以及他们如何管理资源只有最模糊的概念。简而言之,正如我将在下面概述的那样,我们几乎没有明确的数据来定义罗马的 “贫困”。

问题在于证据:在估计只有 3-5% 的文本资料幸存下来的古代世界中,几乎所有现存的资料都是由精英阶层撰写并为精英阶层服务的。除了记录小规模财产和交易的埃及纸莎草文献外,农村贫困人口在文学、法律和碑铭学文献中只扮演着配角,而这些文献的目的从来不是记录穷人的生活。数据的缺乏并没有导致对这一问题的兴趣缺失,而是导致了专门针对农村贫困问题的研究数量稀少。那些确实涉及这些问题的研究主要关注其他方面——土地所有权和劳动力、宏观经济的增长和生产力问题、农业实践。因为至少有一些问题是精英阶层关心的,所以这些是我们资料更愿意涉及的话题,因此这种 “间接” 的方法在一定程度上是有道理的。然而,尽管这种偏见可以理解,罗马历史学家越来越感到不安,因为他们的研究主题在很大程度上没有尝试对大多数人口进行系统的理解。

文章的第一部分对理解罗马农村贫困人口所面临的许多(但不是全部)主要问题进行了领域现状的介绍。它特别关注罗马历史学家和考古学家所做的工作,并且只在这些研究受到影响的情况下引用了更广泛的 “农民研究” 领域(参见 Bernstein 和 Byers 2001)。第二部分以总结的形式介绍了我在托斯卡纳西部进行的挖掘工作的结果,旨在分析该地区罗马农村贫困人口的空间和经济。该项目是首次系统地挖掘罗马农民农场和房屋,利用考古数据来理解饮食和农业策略,并将这些数据整合到对景观的研究中。简而言之,该项目的初步数据表明,罗马贫困人口比迄今为止所假设的更具适应性、经济上更活跃,财富多样性更广,可能拥有与许多人所认为的不同饮食和农业制度,并且在外部市场的参与和干预方面拥有更大的机会。

在接下来的工作中,我将使用简略语 “农民”。尽管这个术语可能带有不那么有帮助的历史包袱,但它仍然被古代历史学家广泛使用。我在这里简单地将其定义为小规模农业从业者。这是一个简洁且有意广泛定义,与 Shanin 提出的并被大多数古代历史学家采用的经典定义有显著不同,即 “小生产者,他们借助简单的设备、自己的劳动以及家人的劳动,主要为自己的消费和满足政治与经济权力持有者的义务而生产,并几乎达到完全自给自足……”(Shanin 1980, 39)在下面的总结中,我将指出,正是这个定义中包含的多层假设——特别是关于农民经济的假设——使得在这一问题上取得进展变得困难(参见农民研究中的辩论:Chayanov 1966;Shanin 1980;与 Popkin 1979, DeVries 1974 相对)。农民经济问题特别与我自己的项目相关,因为作为物质遗存的经济指标在考古记录中比其他因素(如社会关系)更容易找到。话虽如此,该项目也试图利用代理数据来理解农民经历的其他方面,特别是他们对空间的感知和塑造。

领域现状

概述

以下内容旨在作为对罗马农民的基本介绍。它并不假装在主题或参考书目上是全面的,而是关注我们项目能够提供一些见解的问题。

寻找农民

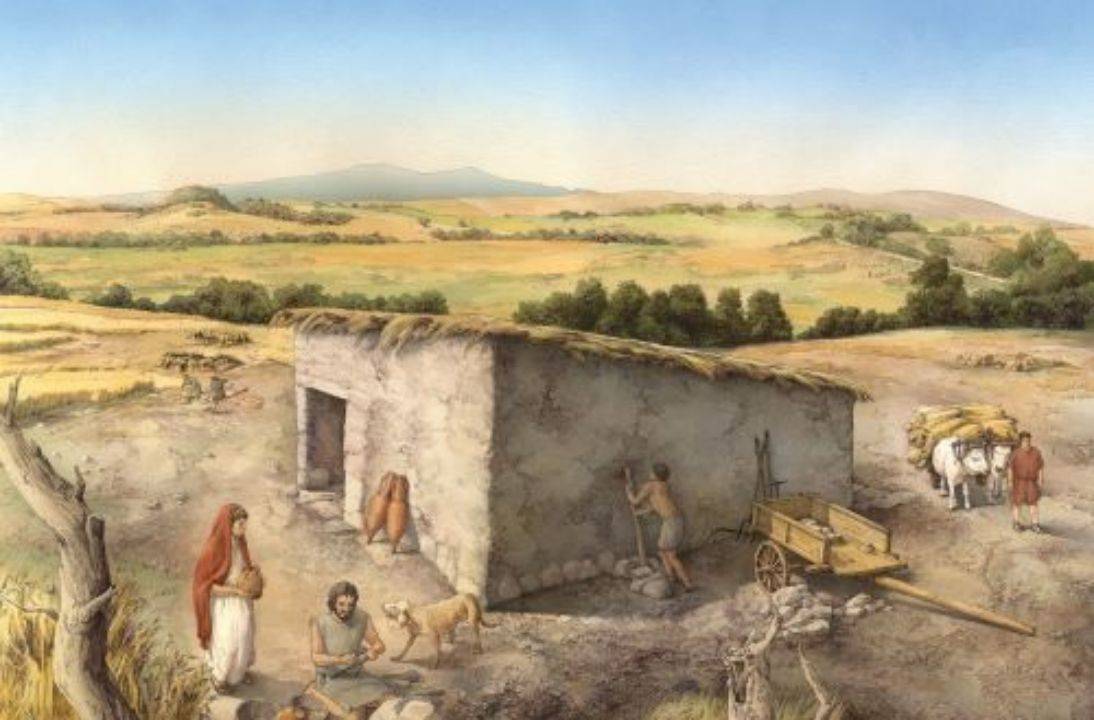

罗马农民的重建。/ 致谢:宾夕法尼亚大学

在 1979 年的一篇文章中,历史学家 Peter Garnsey 尝试收集有限的关于罗马农民的文本资料和更丰富的民族志数据,以分析他们可能的居住地点(Garnsey 1979)。他主要基于早期现代的比较,认为北部和中部意大利的罗马农民居住在分散的小型农场中,而南部农民则居住在村庄中,并前往远处分散的田地。Garnsey 的文章仍然是唯一专门寻找农民的研究(参见 Witcher 2006),并且它是在广泛应用于该问题的技术——即考古田野调查——被认为最有用之前撰写的。

考古田野调查被认为是最有可能找到农民农场和住所的方法。表面调查是最广泛使用的调查技术,它假设表面集中分布的文物代表了地表以下的人类活动场所——通常被称为 “遗址”(Haselgrove, Millett 和 Smith 1991;Francovich, Patterson 和 Barker 2000)。更零散的表面发现缺乏空间凝聚力且覆盖特别稀疏,被称为 “非遗址”,其重要性一直存在争议(Bintliff 和 Snodgrass 1991)。表面调查涉及由间隔一定距离的调查人员组成的团队,他们排成一行穿过乡村,观察和/或收集表面文物,特别是陶器,记录文物分布的大小并将其绘图。如果这些文物包含可定年的陶器,则对其进行年代测定,并根据文物分布的大小和组成估计遗址的功能。在意大利表面调查中常用的典型功能类别包括位于财富谱系高端的别墅、中间的 “农庄”(结合农场和加工场所)以及位于最小/最贫困端的农场或住所。

意大利的田野调查始于迄今为止最具雄心的调查项目——南伊特鲁里亚调查,该调查覆盖了罗马东北部的大片区域(Potter 1979)。尽管该调查从未完全发表,目前正在对其制图和年代学进行重大修订(Patterson 2004),但南伊特鲁里亚调查仍然呈现了一个庞大且当时令人信服的罗马郊区定居点及其随时间变化的图景,并确立了表面调查作为研究罗马景观的公认工具的地位。此外,南伊特鲁里亚调查挖掘了一些它检测到的遗址,包括一些记录到的最小分布点。随后,规模较小的调查在科萨城周围、托斯卡纳海岸和内陆山谷以及莫利塞的亚平宁山谷中展开(在 Barker 编辑的 1995 年;Morely 1996;Patterson 2006;Vaccaro 2011 中有有用的总结和评论)。

这些调查大多假设孤立的农民住宅由给定调查中发现的最小、最贫困的分布点表示,或者由代表 “村庄” 的大但贫困的分布点表示(参见希腊调查,它们为这些分布点提出了各种功能:Bintliff 等人 2002)。然而,最小/最贫困类别的大小和 “贫困” 程度因个别调查而异,因此被认为是农民遗址的内容也因地区而异,难以比较(Alcock 和 Cherry 2004)。部分基于南伊特鲁里亚和其他托斯卡纳调查对这些遗址的少数挖掘结果(Jones 1963;Delano Smith 和 Gadd 1986;Perkins 和 Attolini 1987;Motta 1997),有人认为即使是最小-最贫困的 “遗址” 也太大、太奢华,不可能是最贫困农村居民的住所(Garnsey 和 Saller 1976, 76)。相反,这些可能由所谓的 “非遗址” 表示,其稀疏和碎片化的遗迹可能反映了主要由泥土、木材和稻草建造的建筑物的少量耐用遗迹,其居民很少使用大量生产的陶器(Pettegrew 2001;参见 Bintliff 和 Snodgrass 1988)。最后,其他人声称农民房屋无法通过表面调查恢复(Garnsey 和 Saller 1976, 44)。表面调查本质上是一种抽样策略,其结果受到现代土地利用造成的可见性的影响。此外,有人认为即使在定期通风的土地上,小遗址也只偶尔产生表面分布,因此即使是覆盖面最广的调查也只能检测到一部分历史上存在的遗址(Terrenato 和 Ammerman 1996)。这些限制可能表明农民遗址太小且太脆弱,无法通过任何调查技术定期检测到。

表面调查的数据还存在其他问题。到目前为止,意大利的表面调查没有一个是专门设计来全面研究农民问题的。相反,大多数调查旨在阐明 “罗马化” 的过程——罗马统治的到来如何影响 “本土”(伊特鲁里亚、萨姆尼特)土地利用,和/或描述帝国形成带来的经济变化——奴隶农业的发展以及商业葡萄酒出口产业的发展。关于最贫困农村定居点的数据因此通常被插入到两个目的论叙述中的一个——随着罗马霸权和经济的到来,农民村庄的衰落(或更有限的生存),以及随着奴隶经营的葡萄酒生产别墅的出现,农民自由持有者的衰落(或更有限的生存)(例如 Potter 1979;Carandini 等人 2002;Cambi 2004;Patterson 2006;Launaro 2011)。这些叙述甚至影响了数据收集过程;小或贫困遗址内的变异性大多未被记录,因为所涉及农民的物质足迹大多被假设,而分析仅限于日期和地形问题——即农民何时 “衰落”,以及他们在哪些地形口袋中幸存。

部分出于这个原因,部分是因为将现代英美农村遗址类型不言而喻地应用于罗马景观,表面分布的功能类别几乎没有受到讨论。尽管 “别墅” 的定义已经引起了一定程度的辩论(Potter 1980;Marzano 2007),其他类别——农场、房屋、农庄——大多被认为相当可靠(参见 Witcher 2006a 和 b)。特别是,只有少数调查提出了小表面 “遗址” 可能根本不代表居住地,而是其他类型的设施——动物圈舍、加工场所、季节性工作营地、避难所等(罗马:Barker 和 Grant 1991;Rasmussen 2001;希腊:Bintliff 等人 2002)。如果情况确实如此,这不仅对寻找农民,而且对使用田野调查来估计农村人口规模(下文讨论)的影响将是巨大的。

这些功能问题指向了调查证据的最大问题:只有在极少数情况下,它通过挖掘得到了验证。在我们项目开始之前,只有大约 5-6 个较小的表面分布点被挖掘过:所有这些分布点的面积都在 1200-1750 平方米或以上,被发现代表了一定大小(100-200 平方米)的建筑,其规划规则,房间众多(Jones 1963;Perkins 和 Attolini 1987;Barker 1995;Motta 1997)。所有这些都有庭院或门廊空间,通常用于农业加工(磨石、水槽等),其他空间被认为用于居住,所有这些都包含在一个建筑的屋顶下。还有更大更精美的例子正在卢卡城周围系统地挖掘(Ciampoltrini 2004;同上 2005)。因此,对 “最小” 表面分布点的少量挖掘集中在这些最大/最富有的遗址上;更小的分布点仍未经过测试。

人口统计

罗马帝国在其最大范围时处于图拉真统治时期,公元 117 年。/ 致谢:维基共享资源

如果罗马学者对农民的居住地点不确定,那么他们对农民的人数就更加不确定。人们普遍认为,农民构成了罗马人口的约 90%,根据与其他前工业社会的比较,这一比例可能略低(估计在 70-80%)对于意大利(Hopkins 1978),罗马城的巨大规模扭曲了人口统计特征。对于那些认为马尔萨斯动态支配所有前工业人口的人来说,这个问题与贫困和生活质量的问题密切相关:如果农村人口数量能够被证明特别高,土地压力、粮食短缺和低工资将使罗马农村居民陷入贫困,走向赤贫(Jongman 1988;Lo Cascio 2009;Harris 2011)。

确实,证据,正如它所是的,已经导致许多学者得出这些结论。关于罗马人口的辩论集中在普林尼、波利比乌斯和李维报告的一系列共和时期人口普查数字以及奥古斯都在其《功业录》中报告的公元前 28 年、公元前 8 年和公元前 14 年的连续系列数字上。问题归结为这一点:公元前 69/70 年的人口普查报告了 910,000 人,而大约 60 年后,公元 28 年奥古斯都报告了 4,063,000 人。但这些数字记录了什么,它们是否记录了相同的东西?李维和其他人报告说,共和时期的人口普查只统计了有资格服兵役的自由男性。如果奥古斯都的数字统计的是同样的东西,那么人口增长是惊人的,接近人口统计学上的不可能。因此,大多数学者,包括对这个问题进行首次严肃研究的学者,将奥古斯都的人口普查理解为包括其他人口——妇女和儿童,尽管可能不包括婴儿(Beloch 1886;Brunt 1971;Hopkins 1978;Scheidel 2005)。其他学者指出没有证据表明人口普查技术发生了变化,并且更愿意按照字面意思解读这些数字(Frank 1924;Lo Cascio 1994)。因此,对奥古斯都时期意大利人口的相应计算范围从大约 500-700 万(所谓的 “低计数”)到 1400 万(所谓的 “高计数”),后者提出了一个在公元 2 世纪初达到 2000 万的最高点。

近年来,随着证据基础的争论愈演愈烈,鉴于资料的残缺和有问题的证据,争论已经两极分化(有少数例外),围绕高或低数字展开(Scheidel 编辑 2001;Launaro 2011)。为了扩大争论的证据基础,考古学家最近也加入了这场争论(Perkins 1999;Carandini 编辑 2002;Witcher 2005;Fentress 2009;Launaro 2011)。利用田野调查的数据作为人口的直接或间接证据,学者们从个别或合并的调查(本身只是总景观的样本)中进行外推,以估计总人口规模。在意大利,大多数这样的估计是通过从样本区域外推每种遗址类型的密度来完成的(例如,在郊区每平方公里有 2 个农场和 1 个别墅)(Witcher 2005),要么为每种功能类别分配一个估计的人口规模(例如,一个别墅 = 15-50 人,一个农场 = 5-15 人),并将这些人口乘以遗址密度。尽管只有两项这样的研究涉及了意大利人口的更广泛问题,但它们倾向于支持较低的人口数字。最近的一次尝试更简单地记录了从公元 200 年到公元 100 年的遗址类型增加或减少,并使用这些粗略的方向性指标来测试高计数和低计数情景(Launaro 2011)。这项研究得出结论,半岛上所有类型的遗址数量普遍增加,自由人口必须在增加,因此高计数数字或多或少是正确的。

当农民进入人口辩论时,通常作为奴隶的对照:低计数方法通常需要自公元前 2 世纪以来意大利自由男性人口的总体下降以及奴隶人口的相应增加。那些倾向于高计数的人倾向于看到包括小土地所有者在内的普遍人口扩张。不太常见的是人口规模与贫困问题有关。高计数和低计数都被视为对土地和资源的高压力。低计数被认为转化为(假设由于休耕、非生产性土地等原因,只有 40% 的土地在使用)直到早期现代时期才达到的人口密度,因此对土地和粮食资源产生了 “异常”(且不可持续)的高压力(Jongman 1988;Frier 2001;Morley 2006;Lo Cascio 2009)。高计数者倾向于假设高人口数字通过马尔萨斯压力导致农村贫困人口的处境越来越艰难,以至于大多数人徘徊在生存和赤贫之间。其他人提出了可以缓解人口对土地压力的社会结构策略——迁移到罗马城或军队中,允许最可行的农场短暂扩张(Rosenstein 2004)。最后,支持罗马经济在晚期共和国和公元 2 世纪之间大幅增长的人指出,经济增长和人口增长之间存在历史关联——直到一定程度——以及这一时期许多罗马经济扩张的指标,从沉船数量到污染数据。在大多数情况下,这些研究没有关注农村居民是否参与了这些发展,尽管有些人认为 “涓滴效应” 是显著的(Wilson 2002;Jongman 2009;Temin 2006)。

财产与地位

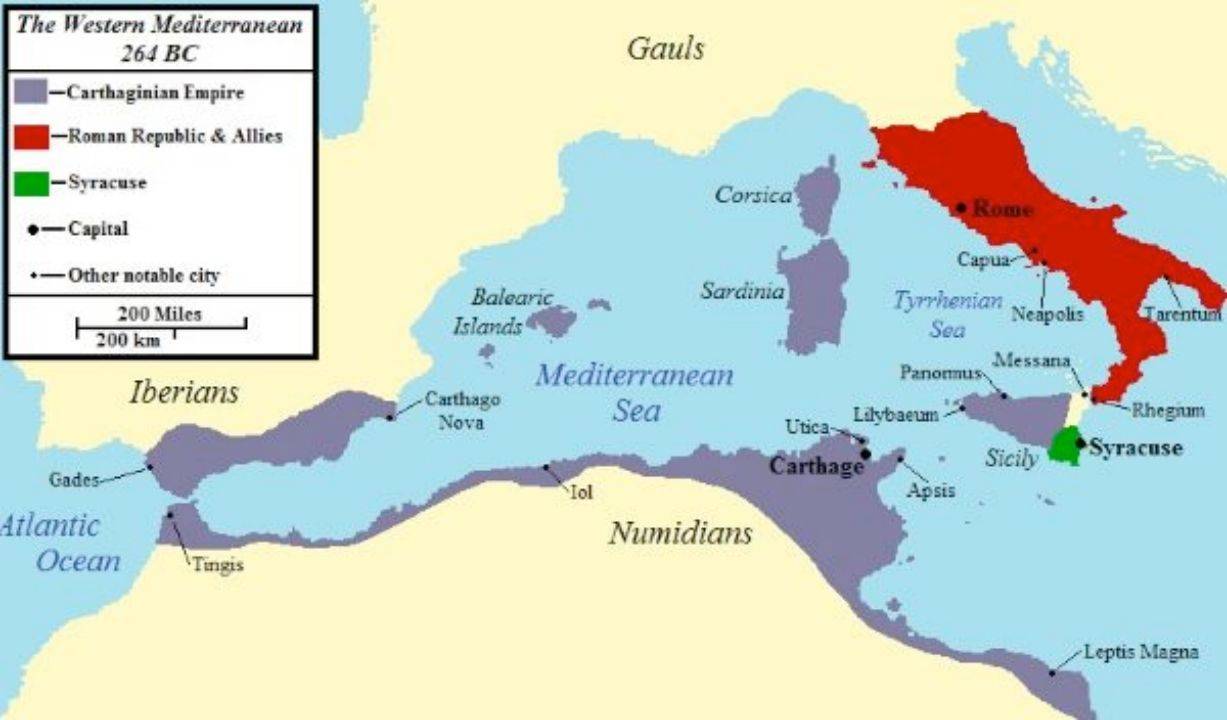

罗马和迦太基在第一次布匿战争开始前控制的领土范围。/ 致谢:维基共享资源

这是对农民状况的研究视角中得到最多研究的,大部分是在两个争论的背景下:晚期共和国小自由持有者的命运,以及晚期帝国 “殖民地” 的发展。这两个争论都是关于罗马土地所有权的性质,而第一个争论还涉及罗马生产方式。

自从托因比对汉尼拔战争及其对意大利半岛的影响进行的伟大研究以来,人们一直认为罗马的海外征服对国内农村贫困人口的生活产生了根本性变化(托因比 1965)。这一观点的核心是从这些征服中获得的大量奴隶劳动力的输入,用于意大利农业庄园。这个奴隶人口的规模一直存在激烈争论,其范围也受到质疑(de Ligt 2006 概述):尽管最初的理论认为 “奴隶别墅” 在整个意大利占主导地位,但最近的评估认识到其范围更为有限,可能仅限于中部意大利,也许只有托斯卡纳和坎帕尼亚沿海地区(Morely 1996;Marzano 2007)。

至少直到最近,人们普遍接受的观点是,农村奴隶的传播导致了小自由持有者的衰落。一个有影响力的论点认为,奴隶劳动力受到土地所有者的青睐(尽管并不便宜),并允许土地所有者扩大他们的地产并从事专门的现金作物,特别是葡萄酒,这些作物旨在供应城市国内和海外市场的中产阶级,从公元前 2 世纪中期到公元前 1 世纪晚期,奴隶经营的、以剩余产品为导向的庄园规模庞大,因此土地兼并迫使农民离开他们的农场,进入城市或军队(Hopkins 1978)。

20 世纪 70 年代和 80 年代的田野调查似乎证实了这一叙述,记录了小遗址数量的急剧下降以及许多大遗址的持续存在。然而,这种转变的年代和地形并不能完全支持 “小农民死亡” 的叙述:现在很清楚,小遗址随着别墅的扩张而扩张,并且通常在空间上受到它们的吸引,而从公元 1 世纪晚期和 2 世纪早期开始,别墅的衰落伴随着小遗址数量的减少(Laurano 2011)。对论据的文本基础的最新分析同样记录了小自由持有者的连续性,以及在大多数,如果不是大多数中部意大利别墅中,奴隶制和租佃制的混合(de Neeve 1984;Rosafio 1993;Kehoe 1997)。此外,内陆地区的调查表明,别墅与自由持有者/佃农的二元对立可能并非到处都存在(Cambi 等人 1994)。被标记为 “村庄” 的大型稳定遗址的发现可能表明其他土地所有权模式,或者仅仅是仍然由小农场或租佃管理的不同类型的定居点(参见 Foxhall 1990)。

第二场辩论涉及租佃制,也常常被描述为一种向下倾斜的目的论,在这种理论中,农村居民最终失去了地位。后来的帝国法典和其他资料越来越多地提到 coloni(租农),并似乎将租佃制描述为类似奴隶制的东西,其中租农或其继承人被阻止离开他们的土地。结合更多描述债务增加和税收负担加重的轶事资料,以及对地主或恩人依赖程度的提高,晚期古代的情况被认为代表了一种新的土地所有权关系——殖民地,在这种关系中,农村租佃正在迅速取代剩余的小土地所有权,而且由于缺乏财产——被认为占据了农村阶层的最低层——租农被迫进入只会使他们的处境恶化的境地——耕种边缘土地,支付越来越高的租金和税收,无法改善自己的境遇(Rostovtzeff 1910;Jones 1964)。

与奴隶别墅论点一样,晚期罗马的 “殖民地” 近年来也受到了批评(Carrié 1982;同上 1997;Banaji 1997;Grey 2007)。最有力的批评指出,“colonus” 这一术语主要是一个税收类别,对租农的关注增加并不是租赁相对于所有权日益普遍的迹象,而是完全出于正确评估税收义务的需要。对描述租农困境的其他资料进行更仔细的解读,注意到了其尖锐的修辞特点——从基督教的末世论到在日益竞争激烈的农村赞助和影响力市场中的失败者(Grey 2006)。来自埃及纸莎草文献的关于租金和税收的证据是模糊的:根据一些计算,租金和税收中的一个或两个增加、减少,或者大致保持不变(参见 Bowman 1980;Bagnall 1985;Krause 1987,311;与 Jones 1959;同上 1964,468-9;Wickham 2005,62-6 相对)。简而言之,无论是租佃制的 “兴起” 还是其转变为一种新的、更绝望的社会类别,在晚期帝国中都不太可能。

这两个传统叙述所共有的不仅是对农村贫困人口命运不断下降的确定性,还有一种倾向,即对农民预先设定关于该时期的观念:标志着帝国开端的财富和奢华需要共和国时期正直的小农的消亡;同样,帝国的最后几个世纪需要贫富差距的扩大,以表明道德和经济的不平衡。因此,罗马农村居民很容易,甚至是必然地被压缩成一个单一的类别,以更好地适应各种衰落和灭亡的叙述。那么,最近试图关注这一类别所包含的广泛财富和地位范围的努力就显得格外重要(Scheidel 2006;参见 Brown 即将出版)。

例如,对意大利和埃及土地登记册的最新研究表明,这些登记册不仅记录了人口中顶层 3-5% 的人对大多数土地的控制(这无疑是事实),而且在农村村庄中,收入差距并没有人们预期的那么大(基尼系数约为 0.4,1 表示极端不平等)。这些登记册还描述了一系列较低的财富类别,根据通过谷物生产粗略计算他们的收入,他们能够舒适地生活在生存水平之上。根据一些计算,这些 “中间” 群体可能构成了 20-30% 的人口。从轶事资料中也对后来罗马的 “coloni” 进行了类似的观察,他们表现出巨大的财富和地位差异(Vera 1997)。即使最基本的法律和财产类别也可能掩盖了农民土地规模和财富的真实差异,这种可能性,如果不是概率的话,当考虑到农民生活时,具有重大意义。

农业实践

描绘高卢 - 罗马收割者的浮雕。/照片由 DieBuche 拍摄,维基共享资源

直到相对最近,对罗马农业手册的图式解读表明,罗马农业,特别是小农所从事的农业,相对原始且/或技术上一成不变。人们认为,广泛的做法是常态,至少在晚期共和国时期是这样,这些做法涉及低投入、低劳动和低产量,但在更大的面积上进行(Jones 1964;White 1967;Frayn 1979)。最近的研究工作,如果没有推翻这种观点,至少也使其变得复杂起来。在众多主题中,本讨论集中在休耕做法、动物牵引的使用以及种植用于现金的作物上。我借鉴了被认为是适用于意大利的希腊世界的研究成果。

人们认为,干农是罗马意大利的常态,通过让田地休耕两年来收集雨水,以种植一年的庄稼(White 1970)。因此,在任何时候,可耕地中有一半或更少处于耕种状态。人们认为,施肥和豆类 - 谷物轮作是已知的,但可能只被大地主实践。罗马犁,带有木制犁头,似乎也无法进行能够释放深层水分储备的犁耕——从而支持了干农的说法。最近的研究工作对这些假设提出了质疑,这既通过比较民族志数据,也通过对罗马农学家的重新解读(Spurr 1986,Halstead 1987,Sallares 1991)。卡托、瓦罗和科伦梅拉描述了多种休耕制度,包括间作、双年度休耕和与豆类轮作,似乎没有理由认为小土地所有者没有使用这些做法。罗马犁也被重新解释,表明在公元前 1 世纪到公元 2 世纪之间,可能引入了一种新的、可变深度的金属犁头,能够根据土壤类型和湿度调整深度(Spurr 1986)。

对罗马农民农业最悲观的评估是农民自己被套在自己的犁上(Jongman 1988,83-84;White 1970,345;Sallares 1991,312)。假设牛、驴或马的成本过高,这些评估暗示了一个相应的黯淡画面:农民在能够开垦的土地数量上受到严重限制,以及他们能够耕种的相对轻质(因此水分较少)的土壤。尽管这种假设仍然被重复,但它受到了对希腊农业的研究(一个比意大利更不利于动物的环境)的强烈挑战(Halstead 1987),这些研究表明即使是小土地所有者也经常使用牵引动物——无论是直接拥有还是共享(Lirb 1993)。牵引动物的成本被更多的开垦土地、更高的产量以及如果粪肥充足可能减少的休耕所抵消。

强调休耕制度多样性和动物牵引使用的新评估累积表明,在我们研究的大部分时期内,罗马(和希腊)农业可能是高度密集的,而不是广泛的,投入大量的基础设施和劳动力以实现每单位面积的最大产量(Spurr 1986;Halstead 1987;Sallares 1991)。根据农学家的说法,密集策略被调整为利用即使在微观区域内也存在的土壤和气候的显著变化。农学家对定制排水(即使是牧场土地)、维护某些类型的牧场以及施肥实践的兴趣同样被引用来支持密集意图。需要注意的是,这些研究并不一定表明意大利的罗马农业是 “先进的”,而是表明即使是小土地持有者也致力于实现最大生产力。关于产量的精确生产力问题仍然是一个棘手的,可能无法解决的问题——农学家提供的数字从 13 到 4:1 不等,区分过度夸张和道德化的悲观主义已被证明是困难的(Evans 1981;Garnsey 和 Saller 1987,77-82;Sallares 1991;Gallant 1991)。如果光谱的高端是正确的(有人建议意大利农民自由持有者的比例为 8-9:1)(Garnsey 和 Saller 1987,81-2),这将表明历史上相对较高的产量率(托斯卡纳的一个中世纪估计为 5:1),而更普遍的悲观评估(Frayn 1979;Evans 1981;Sallares 1991,374-6,Gallant 1991)则指向会使小土地所有者在意大利降雨量变化不定导致的周期性作物歉收的情况下经常处于危险之中的产量。更相关的一点是,产量可能差异巨大,不仅在不同地区之间,甚至在同一个地区内部也是如此,而 “生产力” 是产量、土地规模和所支持人口的函数(Sallares 1991),在后两者上我们并不比前者更了解。

饮食与死亡率

高卢 - 罗马收割机。/致谢:维基共享资源

罗马农民的饮食似乎是多样化的——或者围绕有限的食物类别多样化。文学资料列举了农村贫困人口种植和/或收集的各种野生谷物、豆类和根茎类蔬菜(Frayn 1979,第 4 章)。主要的主食是谷物——不仅是小麦,还有大麦、燕麦、二粒小麦和斯佩尔特小麦——据估计占饮食的 70-75%(Foxhall 和 Forbes 1982)。几部资料特别提到煮豆(任何豆类谷物)是典型的农民菜肴,而大麦被描述为在短缺时期人类的不理想但可用的食物,以及动物饲料。一般来说,人们认为农村贫困人口只消费有限数量的橄榄油和葡萄酒——地中海三元组的其他元素。

人们普遍认为,肉类过于昂贵——无论是从市场上购买还是作为现有植物资源的低效利用——无法成为罗马农民饮食的常规部分(Garnsey 1999;MacKinnon 2004)。对维利亚(意大利南部海岸的一个主要贫穷城市墓地)的骨骼进行的同位素分析证实了这一点,并暗示即使是更贫穷的沿海城市人口也可能无法广泛获取鱼类蛋白质(Craig 等人 2009)。然而,同一项研究表明,在饮食和蛋白质获取方面存在显著差异,这些差异并没有与坟墓/随葬品的财富差异相对应,因此也与社会阶层无关。更为普遍的是性别之间的差异,女性总体上比男性摄入的蛋白质少——这一发现在奥斯蒂亚的类似研究中得到了呼应(Prowse 2005)。不太令人信服,但值得一提的是,来自罗马郊区瓦勒拉诺的一个墓地的结果,被认为代表了附近别墅的工人(Cucina 等人 2006)。龋齿(或龋齿)在这里比同时期的城市公墓要少得多,这表明墓地挖掘者认为其饮食相对较低的龋齿 - 致龋碳水化合物和较高的蛋白质。由于缺乏同位素分析以及农村公墓的大部分分析,这一假设尚未得到证实。

如果内陆农民摄入了大量蛋白质,那么主要的蛋白质来源可能是绵羊和山羊;这些是驯化动物中最容易饲养的,它们可以在各种牧场上放牧,它们在其生命周期内提供羊毛和牛奶,而且在罗马意大利的动物群中,它们的数量占主导地位(MacKinnon 2004)。然而,在许多这些动物群中,牛通常代表更多的总肉。不幸的是,意大利很少有农村非精英遗址的动物群证据得到研究,因此动物群数据尚未证实这些说法。

一般来说,罗马世界的死亡率似乎相当高,预期寿命约为 30 岁,死亡率集中在婴儿期:来自墓碑的证据、与非工业化人口的现代死亡率表的比较以及有限的(且有争议的)骨骼数据,都大致证实了这一点(Scheidel 2001 有概述)。赫库兰尼姆的广为人知的数据记录了一群逃离维苏威火山的高大、营养良好的人,目前还不能说这对普遍观点构成了重大挑战(Bisel 1991),但即使在罗马的人口中,健康和死亡率也似乎存在重大差异(Kilgrove,未发表的论文)。更具说服力但仍然存在问题的是关于身高的研究:身高已成为营养状况的一个广泛使用的指标,因此可能是生活水平的一个潜在窗口(Floud 等人 2011)。

然而,对公元前 500 年至公元 500 年之间仅限于意大利人口的两项主要研究得出了相反的结论,一项发现整个时期的平均身高相对于早期现代人口较高(男性约为 168.3 厘米)(Kron 2005),而另一项更具时间特定性的研究发现罗马平均身高明显较低(164.4 厘米),并且低于铁器时代和中世纪人口在前后的人口(Giannecchini 和 Moggi-Cecchi 2008)。

高死亡率似乎是由与前工业化欧洲相似的因素造成的,即疾病以及周期性营养不良的加剧影响。人们认为营养不良是普遍存在的,这一观点得到了大多数骨骼研究的支持,其主要原因是地中海气候的年降水量低,其波动导致周期性粮食短缺(Garnsey 1999)。饮食中谷物的主导地位以及蛋白质的缺乏也受到指责,这一观点可能得到了奥斯蒂亚骨骼的同位素分析的支持,其中寿命最长的人似乎摄入了相对较多的蛋白质(在这种情况下可能是鱼类)(Prowse 等人 2005)。

我们不知道这些情况在农村贫困人口中是被加剧还是被缓解了。关于死亡率的古代书面证据——来自墓碑和木乃伊标签——几乎完全是城市的。经过科学分析的罗马时期的意大利少数骨骼收藏也压倒性地来自城市人口——尽管还不清楚像卢库斯·费罗尼或伊塞尼亚这样的小城市的人口(Manzi 等人 1999;Belcastro 等人 2007)在多大程度上应该被视为 “城市” 人口,因为其中许多人无疑耕种了周围的土地。

自给自足与市场

巴贝加尔岩石切割渠道下的部分重建磨坊。/照片由 maarjaara 拍摄,维基共享资源

从任何时期的农民的经典定义来看,他们从事自给自足的经济,生产足够的食物以满足家庭需求,主要依靠家庭劳动力,并尽量减少与外部市场的现金作物的重大接触。在罗马历史中,罗马农民从事自给自足农业是一个普遍的说法,尽管这一结论更多是基于 “农民” 定义的假设,而不是系统的研究所得到的。少数尝试进行计算的研究要么使用最小自由持有者的假定地块大小(Evans 1981),要么使用埃及农业工人的平均工资(Prell 1996;Harris 2011),来估计农业产量或食物购买能力(参见 Gallant 1991)。前一类研究中的许多假设以仅满足生存需求的卡路里值作为常数之一,因此许多关于农业产量的计算实际上是以仅满足生存需求的生产为基础的(Evans 1981,Jongman 1988),而后一种方法则计算出农业工人的工资仅足以维持自身生存,更不用说养活一个家庭了。

对这一说法的反对意见不仅批评了这些计算所依据的假设——产量的未知数量、小麦价格的巨大波动、农业工人几乎肯定没有将工资作为其唯一收入来源这一事实——还指出它们所依据的自给自足的定义存在问题。有人认为,传统的自给自足定义错误地遗漏了为瘦年储存的剩余产品,以及用于市场销售的产品,罗马 - 希腊农民,特别是佃农,几乎肯定从事这些活动以满足税收和租金需求(Foxhall 1990)。将 “农民” 等同于 “自给自足” 也忽略了农村居民所属的社会经济类别范围;如上所述,对农村地产规模的一些计算(Osborn 2006;Scheidel 2006)发现有一个相当规模的 “中间” 财富群体,当应用相同的(尽管存在问题的)生产/卡路里计算时,他们的生活水平将远高于生存水平。

市场互动问题特别有趣:根据任何比较估计,罗马帝国见证了 “消费品” 的大规模生产,其中在考古学上最明显的是餐桌陶瓷,但也可能包括纺织品、玻璃和其他 “耐用” 商品。也就是说,尽管罗马经济学家对罗马经济的性质和罗马增长存在争议,即使是所谓的 “原始主义者” 也会同意消费品生产规模之大,直到也许中世纪晚期才再次出现(Finely 1999)。共识是,罗马农民在这些市场中作为生产者或消费者参与程度都不高——生产用于市场的现金作物会危及他们自身以生存为导向的粮食供应(Garnsey 1999),而自给自足的冲动,无论是出于习惯还是必要,使他们倾向于在自己的社区内制作或购买大多数非农产品。这些社区在许多情况下无法生产这些必需品——盐、铁、磨石等——因此一些农村居民必须参与贸易和交换,这一事实并没有被视为特别有问题。这一理论得到了芬利 “消费城市” 模型的普遍接受,该模型认为罗马城市和城市精英是唯一真正重要的消费者,而乡村只是提供了支持消费的农业财富(Finley 1999;Jongman 1983,参见 Mattingly 和 Salmon 编辑 1990;Parkins 编辑 1997)。

虽然考古学家在附带说明中指出,即使是最小的表面分布点上广泛存在的进口陶瓷也表明罗马消费品在城市之外的扩散(例如 Ward-Perkins 2005),但这一问题几乎没有得到集中的关注。迄今为止所进行的研究倾向于挑战非市场农民模式。在一对研究中,一位学者将描述农民市场互动的轶事文学证据与强调他们对消费品市场的依赖的替代农民活动模型结合起来(de Ligt 1990,同上 1991)。该研究得出结论,农民是一个主要的消费群体,他们的消费需求通过村庄这一中介得到满足(参见 Whittaker 1990),村庄既是当地手工艺品生产的场所,也是城市制造商品与农村农民之间的中介。第二项研究是明确的考古学研究,尽管它没有涉及罗马意大利,但其方法论使其值得在此考虑。对荷兰两个罗马时期村庄的挖掘为记录储存设施提供了机会,并通过对考古植物学和动物学分析,将生产与人口的估计卡路里需求进行比较(Goot 等人)。该研究能够记录出在谷物和动物方面明显超出生存需求的生产,挖掘者假设这是用于村庄外销售的市场剩余(而不是用于瘦年的储存)。大量进口陶瓷和玻璃的存在进一步表明使用市场剩余购买消费品。

与市场问题直接相关的是货币化问题。一般来说,人们认为罗马乡村对货币的使用和/或接触很少,除了可能在主要消费点如驿站或别墅。人们认为农民主要进行物物交换。在农村遗址发现的相对较少的硬币(Greene 1986),以及在北部省份发现的农村窖藏中只有高价值硬币,这些硬币无法用于日常交换(Crawford 1970),被认为支持了这一说法。然而,这些说法都不是基于系统研究的:在意大利进行的少数此类研究指出,乡村的货币化程度相当高,直到公元 6 世纪中期才结束(Patterson 和 Rovelli 2004)。

结论

除了强调我们对最基本问题的知识匮乏和巨大不确定性外,一些关于证据和史学的观察也值得提出。关于罗马农民的系统数据的缺失对现有学术研究产生了两个主要影响。首先,正如前面提到的,最具影响力的研究针对的是相关主题——罗马经济的性质、奴隶制和租佃制的问题、更广泛的死亡率和饮食问题——而不是直接关注罗马穷人的生活。芬利对古代经济的开创性研究的影响就是一个重要例子:芬利关于 “原始” 罗马经济的有影响力的论点,围绕消费城市和欠发达的乡村展开,潜藏在许多关于农民的假设和主张背后,尽管芬利本人对农民问题几乎没有发表过什么看法。数据的缺乏还导致了一种被广泛承认但仍然普遍存在的做法,即使用轶事证据——通常是选择性地引用总是存在问题的古代文献——或者最多是案例研究(主要是埃及纸莎草文献)。结果是,从相同的数据中得出了截然不同的主张,因此,至少在近年来,围绕许多问题(如人口统计、生产力和 “增长”)出现了某种程度的僵局。在这方面值得注意的是,考古学在这些辩论中所起的作用微乎其微,而这些辩论几乎完全由历史学家主导。物质文化代表着一个潜在的巨大数据宝库,它也有其自身的问题和解释上的特殊性,但正因为如此,它并不显得不那么重要。这个宝库在很大程度上尚未被开发,这是我们自己项目的动机之一。

罗马农民项目,2009-2011

概述

罗马农民项目于 2009 年由我、埃马努埃莱·瓦卡罗(剑桥大学)和玛丽亚埃莱娜·吉斯莱尼(锡耶纳大学)在托斯卡纳西部的一个相对偏远地区创立。需要指出的是,该项目的目的并不是为了证明或反驳上述关于农民的现有学术模型。它的目标更为 modest:1. 证明可以成功地利用地表和地球物理调查相结合的方式探测到农民农场并进行挖掘;2. 证明可以从这些遗迹中成功提取有关建筑、饮食和土地利用的证据,从而表明考古学可以比以往更实质性地为罗马农村贫困人口问题做出贡献。在过去三年中,我们挖掘了六个与罗马农民生活相关的遗址(以及一个中世纪遗址),并编制了相当可观的、尽管仍然非常初步的农村生活数据集,包括一些涉及上述模型的内容。然而,我通常尽量避免进行定量外推,这种外推会使我们的结果更直接地与普遍观点相比较。这里呈现的结果仅代表罗马意大利乡村中可能存在的数百万个农民遗址中的六个,更不用说地中海其他地区了。因此,至少在目前这个阶段,它们并不比迄今为止该领域所特有的那种轶事文本证据及其定量外推更能代表 “农民生活”。

研究区域

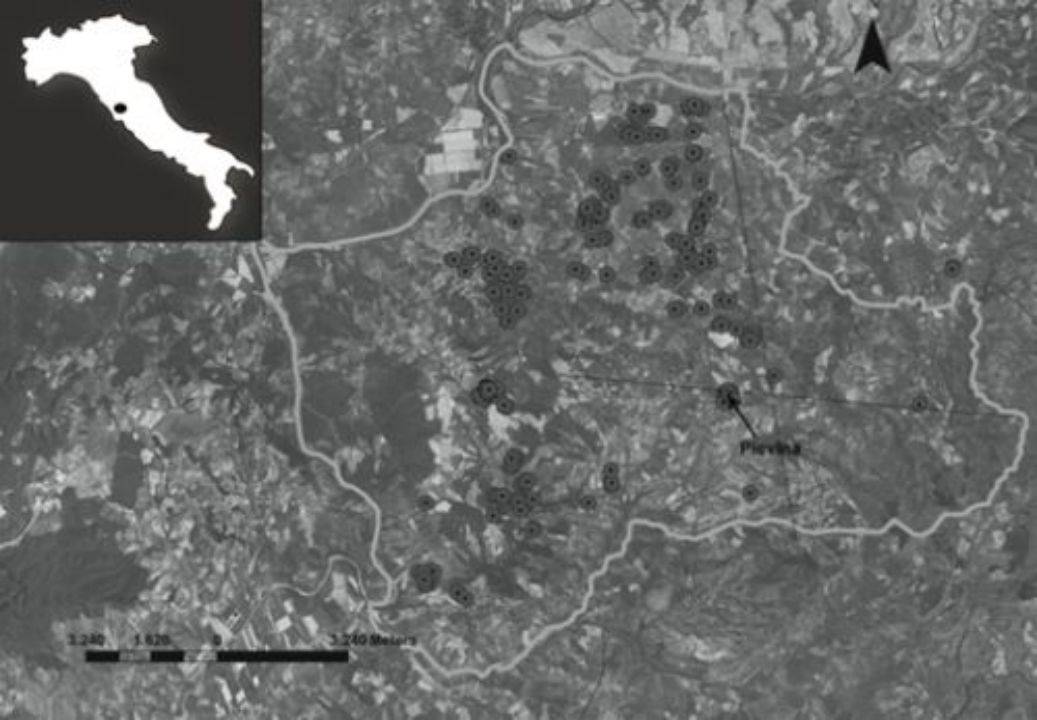

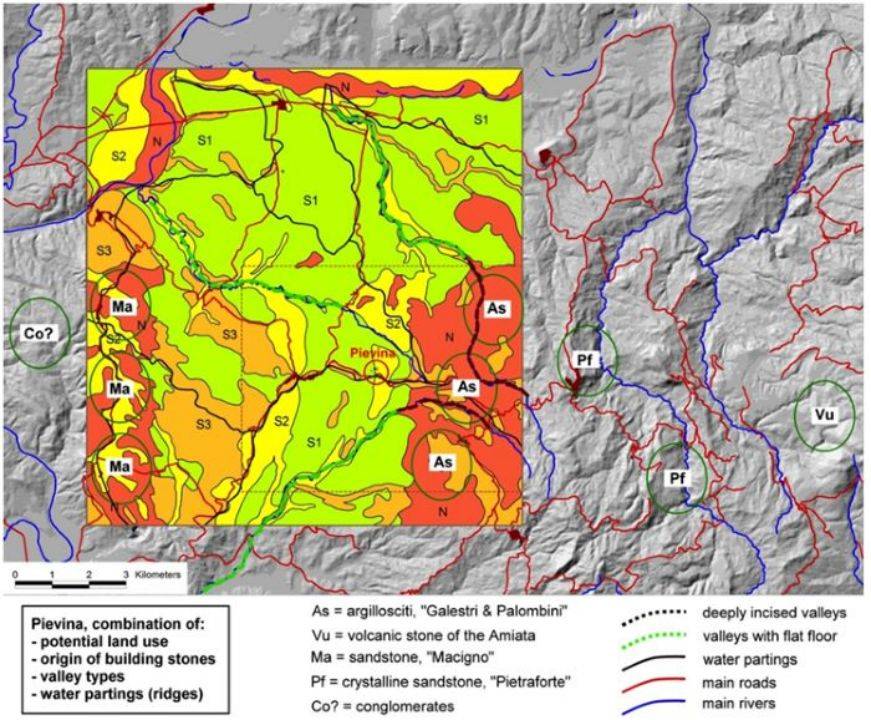

图 1:研究区域以及罗马时期遗址和地表调查中的非遗址位置。

该研究区域位于基尼加诺市(GR),介于沿海平原和蒙塔尔奇诺更为山区的内陆地区之间(图 1)。因此,该地区地形多样——西部是缓缓起伏的山丘和开阔的山谷,北部是覆盖着葡萄园的丘陵地区,东部是阿米亚塔山的森林山坡。该地区位于奥雷利亚大道和卡西亚大道之间,距离最近的罗马城市(距罗塞莱或苏尔塔尼亚约 30 公里)有一定距离,在罗马时期,其位置相对边缘——至少对于主要的交通干线、行政中心以及南伊特鲁里亚的主要沿海生产区域而言。从考古学角度来看,该地区鲜有关注,2006-2010 年由项目负责人之一进行了首次系统研究。

该研究采用了地表调查,结合航空摄影和选择性的地球物理调查,揭示了约 467 个遗址和非遗址分布点,其中几乎全部是首次记录(吉斯莱尼 2010)(图 1)。该地区似乎非常适合研究罗马农民。大多数遗址被认定为小型农场或聚集的核心区域,称为 “村庄”:只发现了一个别墅。由于现代谷物生产的持续重要性以及葡萄种植业相对较新的传播及其深度耕作制度,遗址保存相对完好。相对较低水平的或 “贫困” 的物质文化超过了财富的迹象,可能简化了对等级关系的追溯。研究区域也有其不利之处。其边缘的地理位置以及随之而来的不同的物质文化特征,包括更为低调的别墅存在,意味着许多结果不一定适用于沿海地区及其似乎独特的社会经济结构。

方法论

项目的一个基本假设是,罗马农村贫困人口的多样性可能比我们想象的要大。我们还希望避免该领域基于案例研究或轶事证据得出归纳性结论的倾向,而是认识到考古学产生多个系统性数据集的潜力。我们还希望找到方法来弥合挖掘(侧重于单一遗址)和田野调查(来自众多遗址的更表面数据)之间的差距(参见 Haselgrove, Millett 和 Smith 1988, 2;Cunningham 和 Dreissen 2004;Attema 和 de Haas, 2005)。我们通过快速挖掘多个小型遗址来实现这一点。我们还尝试挖掘整个遗址,包括其庭院和外围区域;这不仅扩大了我们对动物、陶瓷和植物材料的收集,还提供了一些关于 “消极空间”(即建筑环境之外)使用情况的了解。

该项目关注 2006-2010 年调查确定的三个最小的规模类别(>0.05;0.15-0.05;0.15-0.5 公顷),以及由此包括的任何功能类别,以及一些被归类为非遗址的分布点。然而,我们并没有强化农民与小遗址规模之间的假设关联,还检查了其他物质上贫困但在空间和功能上多样化的遗址,包括被归类为大型农场和村庄的遗址。

项目中的所有遗址在挖掘前都接受了磁法测量,以了解它们与地表分布的空间关系以及它们的功能特征。结果喜忧参半(下文将提及),表明磁法测量主要用于确定分布内部结构和其他特征的精确位置,而不是揭示这些遗迹的性质。我们没有尝试其他地球物理技术,如电阻率或探地雷达(GPR),这些技术可能更具揭示性。

为了产生项目所需的多个数据集,我们将救援考古学中常见的实践与研究考古学的标准结合起来(参见 Andrews, Barrett 和 Lewis, 2000),包括使用机械挖掘设备移除表层土、高分辨率风筝和吊杆摄影、挖掘过程中的现场照片以及更有限的手绘图。所有遗址在每个季节结束时都进行了回填,以便土地能够立即恢复农业用途,并与当地土地所有者保持良好的关系。每个遗址周围的微观区域都接受了环境和地形评估,分析土壤潜力、地质和水文资源以及潜在的路线和障碍。从封闭环境中提取花粉样本,同时对手工筛选的随机样本和高价值样本进行动物和古植物样本的控制。

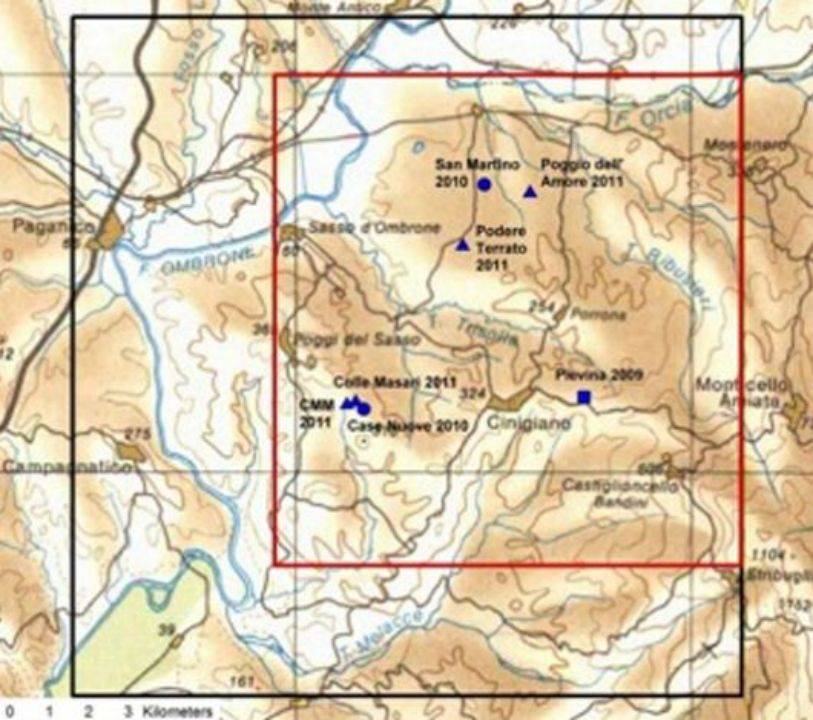

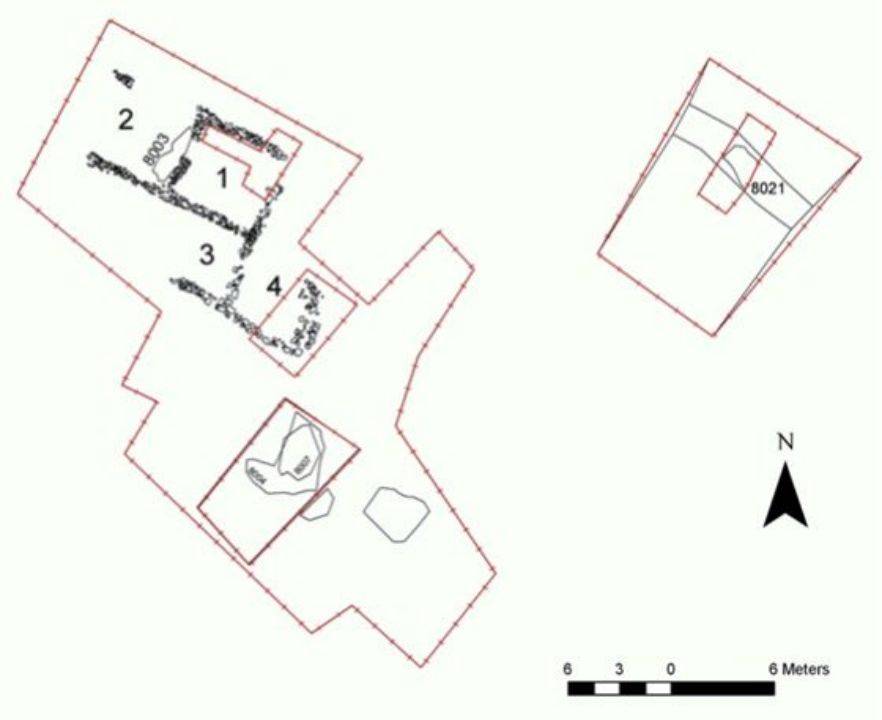

图 2:截至 2011 年 7 月挖掘的遗址地图。

截至 2011 年 7 月,我们挖掘了六个罗马时期的遗址(图 2)。这些遗址包括:皮耶维纳的一个可能是晚期共和时期的农场兼晚期古董房屋(2009 年);圣马尔蒂诺的一个可能是季节性工作场所(2010 年);卡西努奥的一个农业加工点(2010 年);波焦德尔阿莫雷的另一个可能是季节性工作场所(2011 年);波德雷特拉托的一个可能带有动物厩的房屋(2011 年);以及科勒马萨里的一个田间排水系统(2011 年)。下面将更详细地讨论这些遗址的功能属性。

寻找农民和农村人口统计

该项目最令人惊讶的结果之一,也许也是影响最深远的,是我们难以找到和定义农民 “房屋”。六个遗址中可能有两个可以被认定为 “居住地”,而其他遗址则代表其他类型的遗址,或者通过它们模糊的物质文化,挑战我们传统的功能类别。

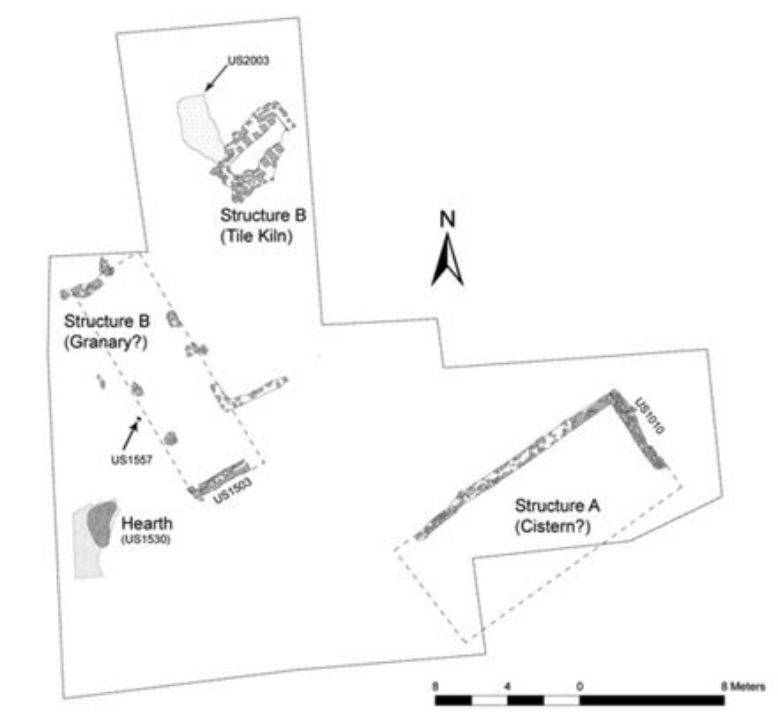

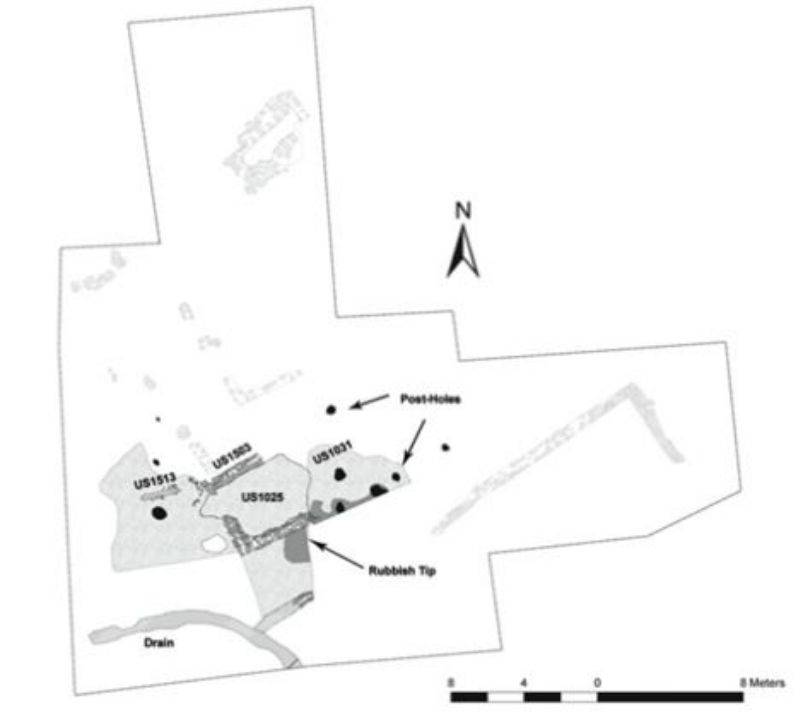

图 3:皮耶维纳,晚期共和时期阶段

图 4:皮耶维纳,晚期古董阶段

最明确的遗址是皮耶维纳(图 3-4)(吉斯莱尼、瓦卡罗和鲍斯 2011)。这是我们的试点遗址,我们在挖掘过程中犯了许多错误,其中最严重的是选择了一个在单个季节内无法挖掘完成的过大遗址。因此,我们只挖掘了大约 21% 的遗址。晚期共和时期的遗迹包括一个可能用于储存渗水点流出水的蓄水池、一个似乎是用于瓦片但也可能是用于家庭陶瓷的窑,以及一个可能的谷仓,其地板建在一系列柱墩上。这一阶段的 “居住地” 可能位于尚未挖掘的北部区域。在公元 5 世纪初,该遗址被重新占用。晚期古董建筑重新使用了谷仓的一堵墙,建造了一个小型(4x4 米)、石基的建筑,墙壁由夯实土坯制成,屋顶铺有瓦片。

在该建筑的东侧,有一个木柱支撑的延伸部分,似乎有薄木板/稻草和泥巴制成的墙壁,且在一端是开放的。排水系统在建筑两侧防止洪水泛滥,而在建筑两侧积累了丰富的垃圾堆,其中充满了家庭和烹饪用具、动物和植物材料以及大约 37 枚低价值的青铜硬币。

图 5:皮耶维纳,晚期古董阶段的重建

相对保存完好的地层、对陶瓷图案变化的仔细分析以及一系列碳 - 14 日期初步表明,这一阶段最多持续了大约 50 年(大约公元 400-450 年),也许更短。我们初步将其认定为一个小房子,带有用于储存和/或动物的扩展部分(图 5)。

图 6:波德雷特拉托

在波德雷特拉托,出现了类似的特征,尽管该遗址受到了更严重的破坏,物质文化也更为稀少(图 6)。一个 5x5 米的石基夯实土坯房间被 L 形延伸部分从三面环绕。其中西侧的一个在角落处有一个柱墩,并且与主房间相连,似乎是一个开放的棚屋或门廊(房间 2),而其他延伸部分也可能是棚屋或未覆盖的围栏。该遗址因侵蚀而严重受损,没有发现任何设施或其他原位遗迹。然而,在该遗址的南侧,一个由多层夯实土和破碎瓦片组成的大面积表明了一个户外庭院的平整表面。从这些表面发现了一系列五枚从奥古斯都到克劳狄时期的青铜硬币、家庭和烹饪用具以及少量动物材料。在该遗址东侧 20 米处挖掘了一段大型排水管,其较大的规模和与建筑平行的朝向表明这是一条田间排水管。因此,我们初步推测该建筑是一个小型 “家庭” 空间(房间 1),其周边储存空间约为其面积的三倍,居住者耕种了周边的田地。

图 7:科勒马萨里,显示地球物理结果与挖掘遗迹叠加。

其他遗址揭示了非常不同的功能类型,或者挑战了我们对 “家庭” 物质文化的假设。在科勒马萨里,我们首次尝试挖掘一个非常稀疏的陶瓷和瓦片分布的 “非遗址” 散落点,结果发现的不是农民房屋,而是一条大型排水管(图 7)。这条排水管被切进粘土中,然后用可能来自附近田地的鹅卵石、破碎的瓦片和偶尔的烹饪器具填充,排水管被发现排空了一个由粘土和更砂质/壤土相交的区域。在这里沉积的细粘土表明有一个古老的渗水点在地表积水。这条排水管似乎是被建造来将这些水引导并排放到附近的自然沟渠中。

图 8:卡西努奥,所有阶段。

在卡西努奥,三个山顶表面分布点(28x13 米、13x12 米和 10x10 米)带有少量家庭陶瓷,被发现代表了一个小型农业加工点的各种组成部分,其起源可以追溯到公元前 1 世纪晚期(图 8)。一个防水水泥(opus signinum)池塘,一侧有深柱洞和处女粘土中的矩形切口,另一侧有一个双耳罐或储罐的座位,似乎代表了一个压榨装置。对池塘的残留物分析初步表明存在植物油,而废弃双耳罐中的残留物则指向葡萄酒。这与压榨装置相对原始的布置相结合,可能表明一个用于多种功能的压榨装置(参见福克斯霍尔 2007, 133)。该罐的容量较小(约 60 升),仅为大多数挖掘出的罗马葡萄酒/橄榄油罐大小的一部分,表明是小规模活动。压榨装置可能的多种用途可能表明该地区农民的集体使用,他们的存在由周边 5 平方公里内的约 40 个表面分布点所暗示。该压榨装置在公元 1 世纪中期被废弃——这正是地表调查表明附近别墅(西北约 500 米)开始扩张的时间(吉斯莱尼 2009)。在公元 3 世纪,该遗址增加了一个蓄水池,而在晚期古董时期,该遗址似乎被重新占用,用于扬谷(见下文:农业策略)。

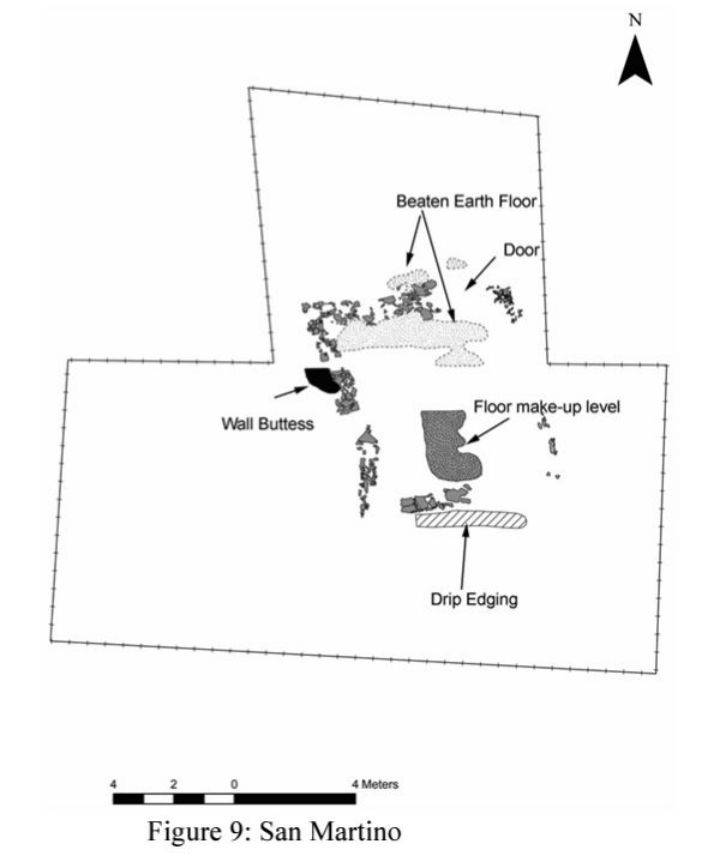

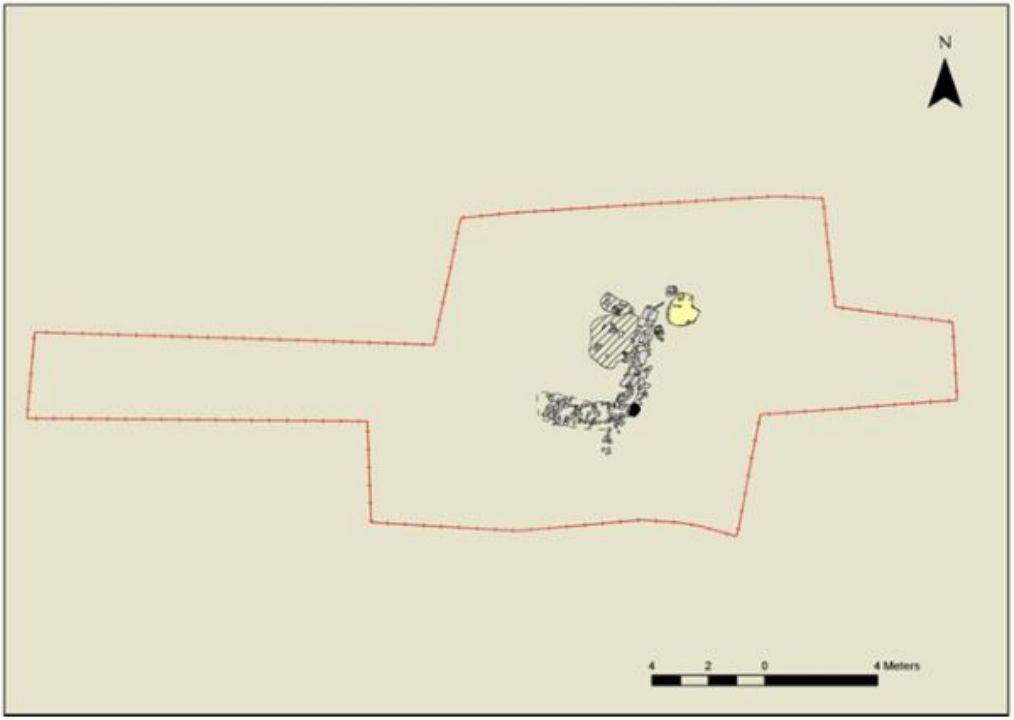

图 9:圣马尔蒂诺

图 10:圣马尔蒂诺,重建。

在圣马尔蒂诺和波焦德尔阿莫雷,遗址定义变得更加模糊。这两个遗址都是小型的(10x15-20 米)表面分布点,带有少量家庭陶瓷,从磁法调查中只显示出最微弱的异常。在圣马尔蒂诺发现了一个被犁破坏的 7x6 米的结构,其中只有墙壁的石基和夯实土地板的遗迹得以保存(图 10)。几乎完全缺乏额外的石头和瓦片表明这是一个建在石基上的夯实土坯结构,通过北面的门进入,有一个单坡的稻草屋顶。几乎没有发现动物材料,只有少量陶瓷,大多是精致的器皿。没有发现壁炉或其他设施。该遗址似乎只在公元前 1 世纪中期到晚期之间使用了很短一段时间,并在奥古斯都时代之前被废弃。从地板层面进行的花粉分析并没有显示出该结构用于农业储存的任何迹象(早期假设)(参见图 11)。这些因素,特别是缺乏该遗址常规烹饪活动的明确证据,而我们认为这是 “家庭” 的一个标志,使我们推测该遗址只是偶尔使用,是周边田地工作的避难所。

图 11:波焦德尔阿莫雷

在波焦德尔阿莫雷也遇到了类似的情况,该遗址受到了更严重的破坏,但仍然产生了一些更为丰富的物质文化(图 11)。这里只发现了一堵完整的墙,以及第二堵墙被抢劫后的遗迹,上面覆盖着一层厚厚的、完整的破碎瓦片。后者表明该建筑有一个屋顶,因此有四堵墙,这些墙可能被有目的地抢劫或被犁耕破坏。在唯一保存的墙壁外侧有两个坑——其中一个可能是壁炉,但由于缺乏木炭和骨头而排除了这种可能性,第二个可能是双耳罐的座位——也许是为了收集雨水。几乎没有动物材料和少量陶瓷与圣马尔蒂诺的概况相呼应,而几片玻璃器皿碎片,可能代表了两个器皿,表明了消费者商品的一定程度的存在。波焦德尔阿莫雷因此揭示了 “家庭” 活动的另一个范围:与圣马尔蒂诺类似的明显缺乏烹饪活动,但结合了更坚固的结构和可能的储水证据。这是否意味着永久居住?

通过进一步挖掘获得更多的比较数据可能会有所帮助,但仅仅列出 “家庭” 活动的 “清单” 不太可能产生令人满意的分类(参见布兰顿 1994)。一方面,不同的物质文化特征可能表明不同的财富水平——通过货币化、陶瓷商品和肉类消费来体现——以及对周边环境的控制——通过为人类和动物建造独立空间以及排水系统来体现。或者,我们相信更有可能的是,这些差异揭示了一个时间上定义的 “家庭” 活动范围,从永久性/多代居住到季节性/偶尔使用。也就是说,我们认为不同遗址形态和物质文化的多样性表明了从永久居住地到季节性工作场所再到加工点的专业化功能。

这一假设的含义是多方面的。如果我们在该地区的结果在其他地区得到复制(这还远不能确定),可能会发现罗马时期田野调查中发现的 “遗址” 中只有一部分代表了实际的居住地,因此也代表了人口。使用田野调查来估计人口规模因此将受到严重质疑。我们的结果也对使用分布规模作为人口的代理方法提出了问题,因为一些非常小的房子,如波德雷特拉托和皮耶维纳,产生了更大的分布,这是由这些小房子周围的夯实土和瓦片庭院所产生的(参见佩特格鲁 2001;宾特利夫等人 2002)。因此,使用田野调查进行人口统计计算,而不是像通常假设的那样低估人口数量,实际上可能是高估了。

明确的 “居住地” 缺乏和众多其他遗址类型的出现引发了关于农民居住地的问题。鉴于此,加恩西关于通勤农民的想法——居住在村庄中,步行前往远处的田地——值得重新考虑。我们的调查区域包括几个被提议的罗马村庄,其中大多数距离波焦德尔阿莫雷和圣马尔蒂诺假设的 “季节性/偶尔使用” 场所 1-2 公里(其中一个计划在 2012-2013 年进行挖掘)。多种遗址类型的存在以及 “家庭” 的多样性也表明了对景观的相对专业化利用。而不是自给自足的农民房屋,带有附属建筑、花园等,加工点和远处的工作棚的可能性指向了工作空间的多样化。这两个概念都暗示了一个高度流动的农民群体,利用景观中的多个、遥远的点(参见霍登和珀塞尔 2000)。它们也可能指向了碎片化的地产(参见邓肯·琼斯 1980),这些地产位于农民居住地一定距离之外,工作棚可能作为休息/储存点,或者卡西努奥的压榨点用于集体作物加工。

农业实践

农民农业的证据大多是间接的:我们只在一种或可能两种情况下发现了农民实际耕种的田地,我们没有发现任何农业工具。我们的代理数据是花粉数据,这些数据代表了周边地区的人类和自然活动的总和、动物材料以及对水文环境的操纵证据。

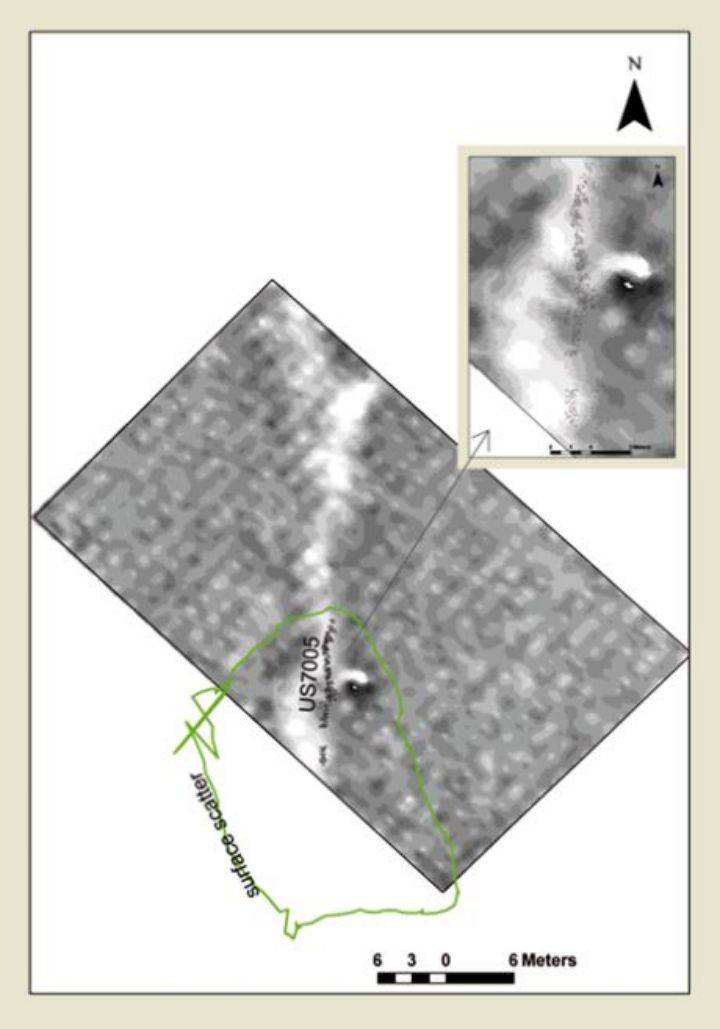

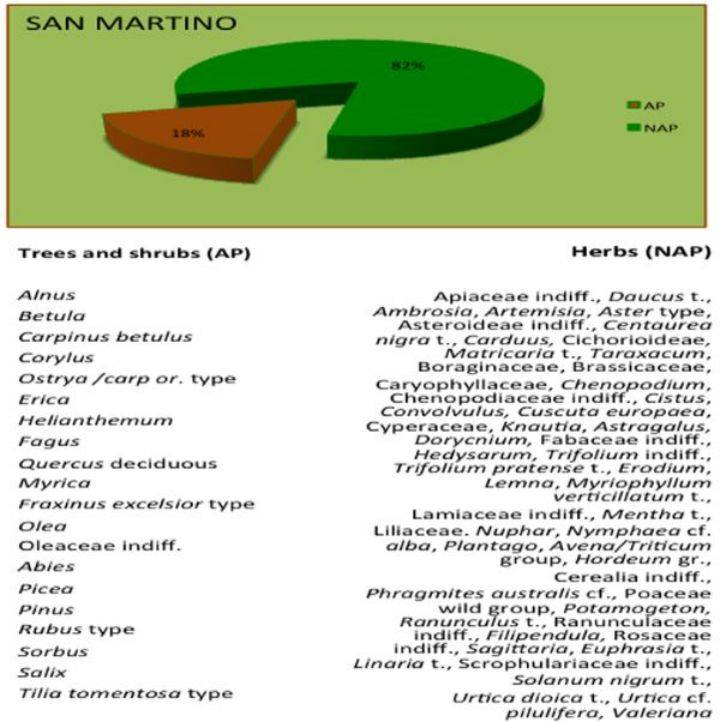

图 12:圣马尔蒂诺的花粉结果。AP=木本植物花粉,NAP=非木本植物花粉

图 13:卡西努奥的花粉结果。AP=木本植物花粉,NAP=非木本植物花粉

花粉数据仅在圣马尔蒂诺和卡西努奥完成(图 12-13)。

这些结果令人惊讶,因为它们揭示了与当今截然不同的土地利用方式,因此也与我们基于土壤、水文和地形对周边地区的土地利用分析所假设的不同。圣马尔蒂诺的可能季节性场所位于一个缓缓起伏的山谷中,被季节性溪流穿过,其地质和水文条件暗示了肥沃的农业用地,适合种植谷物——这是目前的用途。花粉数据暗示了公元前 1 世纪中期的一个不同景观:主要的花粉来自被家畜放牧的牧草植物。几乎找不到谷物花粉,橄榄或葡萄的花粉也几乎为零。也就是说,尽管该地区显然有谷物生产的潜力,而且我们假设肥沃的土地必然用于这种主食,但圣马尔蒂诺避难所的使用者更有可能将土地用于放牧绵羊、山羊或牛。来自附近波德雷特拉托的花粉数据,其周围的棚屋也可以被解释为动物棚舍或作物储存,仍在处理中。

另一方面,圣马尔蒂诺的木本植物花粉处于少数,表明附近没有大片森林,因此森林分布模式可能与今天相差无几。基于现代土壤类型的平行分析同样表明,即使在森林覆盖面积最大可能扩张的情况下,罗马时期的环境也不会比现在有更多的林地。这一关于森林分布相对保守的假设得到了卡西努奥数据(见下文)的确认,但显然需要更广泛地进行测试。因此,至少在这一地区,罗马时期似乎没有发生大规模的森林砍伐(参见拉克姆 1996;霍登和珀塞尔 2000)。

在卡西努奥,花粉样本完全来自该遗址的晚期古董阶段(公元 4 世纪末 - 5 世纪中叶),取自一个深方形坑内,该坑在公元 5 世纪初至中叶的一段时间内被连续的土壤、石头和碎片填充,并且来自被抢劫的共和晚期双耳罐的座位,该座位被填满了主要是土壤(可能是风成的)和一些陶瓷碎片。再次,牧草占主导地位,并且与目前作为主要橄榄 - 葡萄酒生产庄园的土地利用方式形成对比。再次,林地是一个次要特征。然而,最重要的是,在所有采样环境中,谷物的累积存在。平均百分比相对较高(4.4%),一些环境的百分比约为 6-10%,这与在同一沉积物中发现的手磨和一些碳化的谷物颖果相结合,加上多风的山顶位置,都初步表明该地点被用于扬谷。大麦、燕麦和小麦都有出现,分别代表了大麦、燕麦和小麦家族,表明是一种混合谷物制度。对宏观残留物的初步分析进一步表明,有带壳(Triticum monococcum, Triticum dicoccum)和 “无壳” 小麦(Triticum aestivum)的组合——前者更难脱粒,但可能更适合长期储存,而后者是一种更精细、更美味的品种。最后,花粉和宏观残留物中豆类的显著存在,包括扁豆,可能表明谷物与豆类轮作作为一种休耕策略。所有这些发现表明,该地点的使用者采用了高度多样化的策略,可能是为了降低风险,而豆类/谷物轮作的可能性指向了最大化土地利用的密集技术。

来自皮耶维纳的动物群样本(见下文)还表明,在共和时期的农场和一个微小的晚期古董房屋中,牛被用作牵引动物。这两个时期的垃圾堆中都有牛的存在,表明它们后来被用作肉类,它们在屠宰时的高龄强烈表明它们主要被用作役畜。虽然我们不能证明它们被用于犁地,但这似乎是最有可能的功能。

两个可能的田间排水系统(科勒马萨里、波德雷特拉托)是一个惊喜,因为它们都很大,因此代表了劳动的显著投资,然而在这两种情况下,都没有以花粉或梯田形式的证据表明有主要经济作物,如橄榄或葡萄,似乎可以证明这种费用的合理性。科勒马萨里排水管清除了一个已经相当陡峭的斜坡上的一个小渗水点,而波德雷特拉托则在类似功能的平坦景观中发挥作用,现在用于谷物和饲料,并且仍然被非常相似的现代排水管所覆盖。在这两种情况下,似乎定期化的排水被认为是必要的,以防止田间即使是很小的积水。值得一提的是,农学家,特别是科伦梅拉,对控制当地水文表现出了一种近乎偏执的兴趣,推荐排水谷物土地甚至牧场土地以防止水生寄生虫,并将每年清理排水管描述得不亚于收获,是一项占据整个家庭群体的紧急任务(斯普尔 1986)。田间排水系统,像豆类/谷物轮作和可能的牛用于牵引一样,指向了旨在最大化生产力的密集农业实践。

图 14:皮耶维纳(所有阶段)发现的建筑石材最近的露头,叠加在非树木作物土地利用潜力地图上:S1=良好;S2=中等;S3=差。

我们还有另一项数据,可能勉强可以作为农业活动的代理——在这些遗址中发现的各种建筑所使用的石材。作为了解我们人口资源利用的一部分项目,一位地质考古学家追踪了我们在每个遗址中发现的每一块建筑石材的最近来源(图 14 仅显示了共和晚期皮耶维纳的结果)。结果令人惊讶:除了一个遗址(皮耶维纳的晚期古董阶段)之外,所有遗址都是用来自多个地方的石材建造的。这些石材的最近来源从距离遗址本身 1 公里到多达 18 公里不等。也就是说,建筑工人并没有为特定项目开采石材,而是从各个地方收集石材——要么是景观中的不同采石点,或者,正如波焦德尔阿莫雷被抢劫的墙壁所暗示的那样,来自现有建筑。似乎不太可能,这些远距离的收集努力,有时仅仅是为了一两块石头(例如圣马尔蒂诺、波焦德尔阿莫雷),仅仅是为了收集石材。更有可能的情况是,农民出于其他目的前往这些地区,并在返回途中带回建筑石材。拜访亲友或进行贸易旅行可以提供一些解释,但最频繁的旅行很可能是出于农业目的——前往远处的田地或把牲畜赶到更好的牧场。这种可能性与专业化、分散的遗址类型指向同一方向——即一个从事碎片化地产和/或共有牧场的群体,通过在空间上多样化他们的活动,充分利用了一个异质性的微观区域(参见霍登和珀塞尔 2000)。

饮食

到目前为止,我们还没有发现或挖掘任何公墓,因此没有人类骨骼数据可以用于研究农民的死亡率/发病率。我们有一些关于饮食的数据,这些数据来自动物和植物分析。

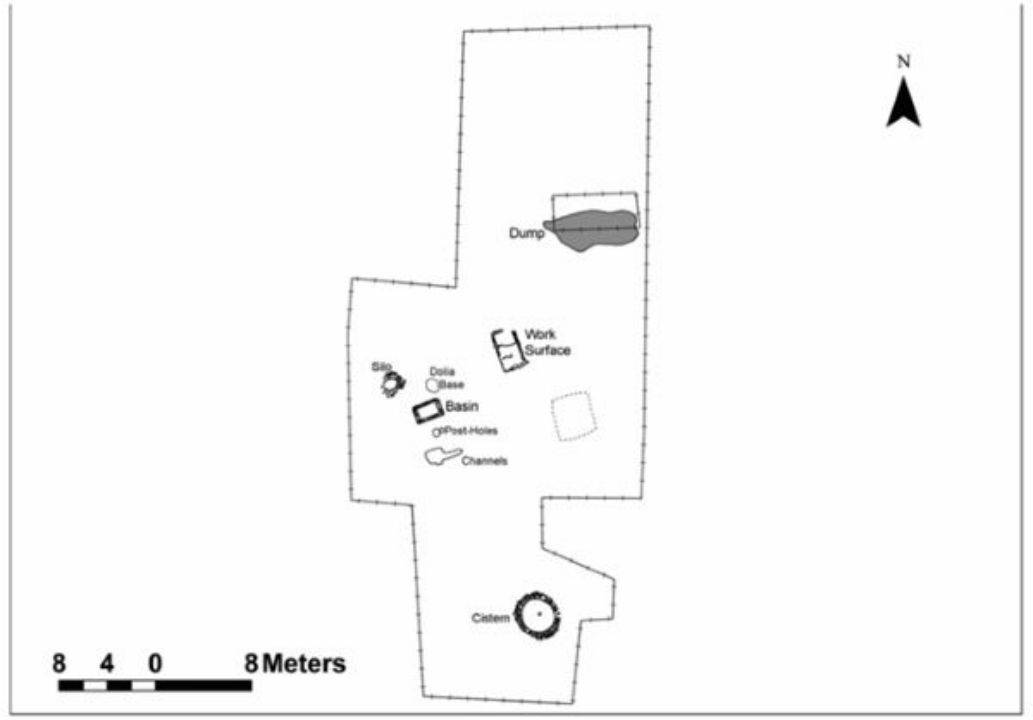

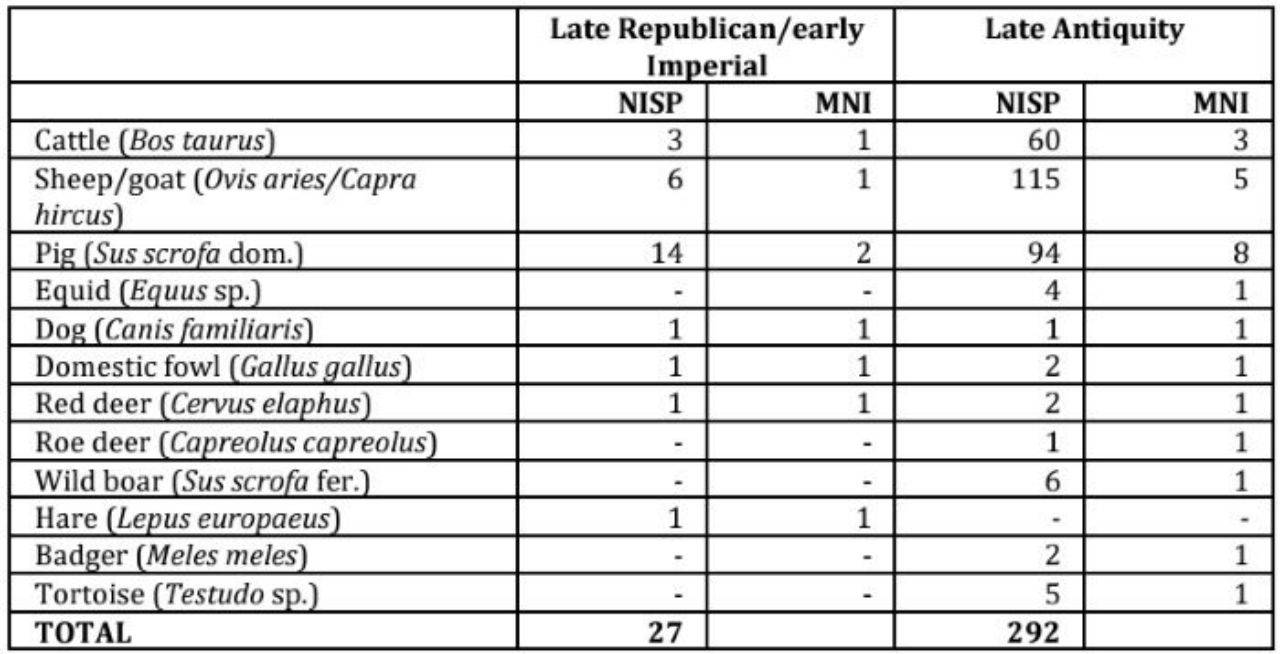

图 15:皮耶维纳的动物遗骸,按种类划分。

上述提到的花粉数据表明,在我们两个遗址(卡西努奥、圣马尔蒂诺)周围,以动物放牧为主的草场占主导地位,这不仅暗示了一个与我们可能假设的不同的景观,还间接地、初步地暗示了畜牧业在更广泛的农业战略中的更大比重。如果这些动物主要是绵羊和山羊,我们可以假设它们的主要用途是生产副产品——羊毛、皮革和牛奶——因此畜牧业对饮食的影响可能并不显著。然而,假设老绵羊/山羊在它们的鼎盛时期之后没有被食用似乎不太可能,因此任何强调畜牧业的农业战略似乎都会产生富含肉类的饮食。

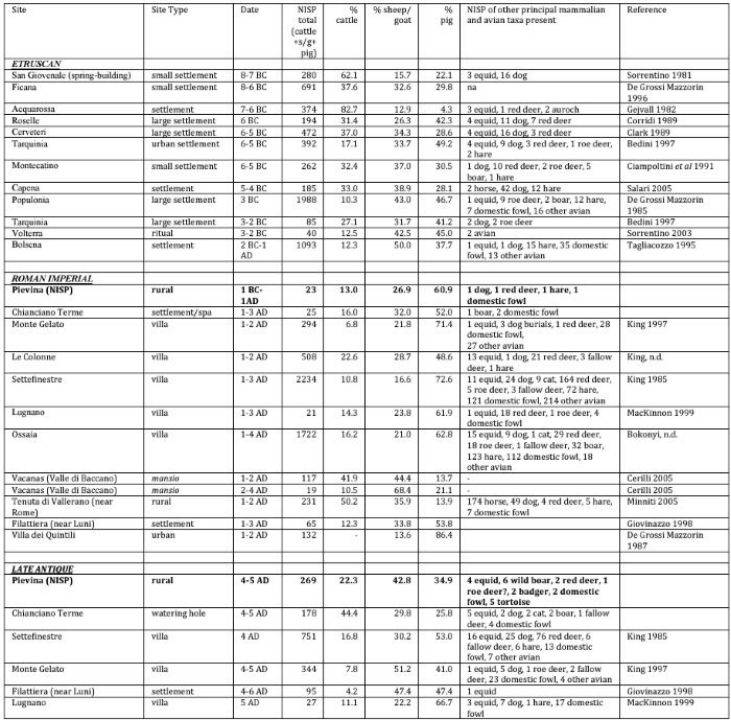

图 16:皮耶维纳的动物遗骸与其他中意大利伊特鲁里亚/罗马遗址的比较。

到目前为止,我们拥有的最好的动物遗骸数据支持了这一点。这些数据来自皮耶维纳的晚期共和时期和晚期古董时期(图 15 和 16),其中两个大型垃圾堆代表了每个阶段的家庭垃圾。在两个阶段中,野生动物和家禽都很稀少,考虑到前者应该是丰富的且自由获取的,后者是一种廉价且容易获得的鸡蛋和肉类来源,这令人惊讶。然而,所有三种主要的家养动物群都有代表——绵羊/山羊、猪和牛。在数量上(NISP = 个体标本数量,MNI = 最小个体数量)最多的动物是绵羊/山羊——这在大多数罗马遗址中很典型。屠宰动物的年龄相对较高,这表明主要用途是羊毛/牛奶,而较老、生产力较低的动物被宰杀。在两个时期都有猪——作为一种只生产肉类的家养哺乳动物,它的成本效益最低;在晚期古董时期猪的数量下降是普遍趋势的一部分,似乎并不局限于农民遗址(MacKinnon 2004)。然而,最重要的发现是牛的存在,它们在晚期古董时期作为饮食的一部分的比例有所增加。正如前面提到的,这些牛在屠宰时已经很老了,这表明它们的主要用途是作为役畜。然而,值得注意的是,在晚期古董时期的垃圾堆中发现的三头个体大约有 600 公斤可用肉类(MacKinnon 2004),这对于一个只有 4x4 米的房子来说,可能只使用了一代人。较小的、可能是季节性/偶尔使用的遗址上几乎没有动物遗骸,这使得很难从这些结论中进行概括,但在皮耶维纳的这个家庭(?)中,肉类显然是饮食的重要组成部分。

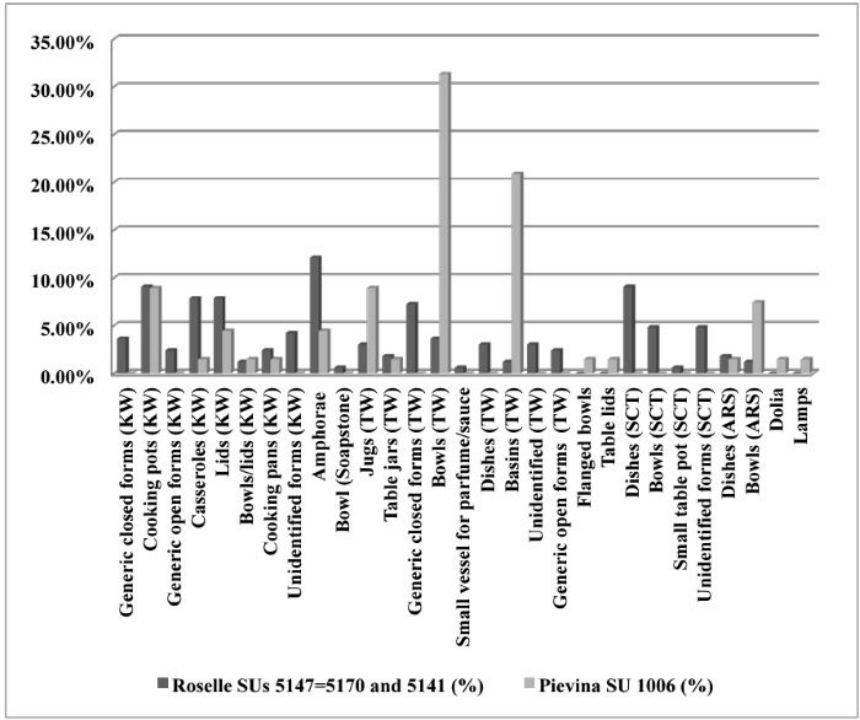

图 17:皮耶维纳与罗塞勒市的陶瓷功能类型比较

陶瓷证据在这方面也很有信息价值。相当一部分烹饪器具和餐具是设计用来盛放液体的罐子、碗和其他形状(见图 17)。这与大多数骨骼上缺乏烧烤痕迹以及动物的年龄相结合,表明炖菜、汤和其他基于液体的食物在饮食中占有重要地位。

自给自足与市场

我们对农民自给自足问题和定义的贡献目前还很有限,尽管可以从上述描述的动物和植物证据中得出一些推测性的结论。也许我们拥有的最有趣的数据是关于储存的:储存设施只在皮耶维纳和可能的波德雷特拉托发现,这两个遗址都被认定(在波德雷特拉托的情况下是暂时的)为永久居住地。在皮耶维纳的晚期共和时期,居民储存了水(以蓄水池的形式)和可能的谷物或其他作物(在可能的谷仓中)。将这座建筑认定为谷仓还不确定:意大利没有可以与之比较的小型谷仓的挖掘案例,但双排柱墩表明可能是有抬高的地板和/或外部(可能是木制的)支撑,以在它们之间允许空气流通。

无论哪种情况都表明了作物储存的可能性,但该地区的侵蚀破坏了通过植物分析确定储存作物类型的任何机会。如果储存的作物是小麦,那么 60 平方米的谷仓可以容纳约 16,800 公斤(Groot 等人 2009)。作为比较,Groot 等人估计罗马荷兰村庄的每个人需要 1.16 平方米的谷仓空间(或 448 公斤),用于热量需求、储备储存和种子。由于我们未能挖掘该遗址的居住部分,我们对该群体的规模知之甚少,但它不太可能像谷仓大小所暗示的那样,是一个依靠谷仓生存的 50 多人的群体。更有可能的是,这些作物中的一部分被拿到市场上出售。

另一方面,动物遗骸表明了极端的经济性。“多用途” 动物的大量存在、它们在屠宰时的高龄、大部分身体部位的现场存在、非专业化的屠宰技术(因此是家庭屠宰)的证据,甚至是长骨中骨髓的常见提取,都表明了从有价值的动物资产中提取最大价值的谨慎努力。年龄分布进一步初步表明,绵羊/山羊群从未被允许在离家太远的草场放牧,因此受到密切监控,并在适当的时机进行选择性宰杀。

通过陶瓷分析,我们对与外部市场的联系有了更多的了解。波焦德尔阿莫雷和圣马尔蒂诺的稀少陶瓷仅表明,该地区特有的地区生产的精美餐具——黑釉陶器和阿雷提内红陶——也出现在最小的、甚至更短暂使用的遗址上。然而,这些遗址的数量太少,无法进行详细的分析——至少在我们有多个类似的遗址进行比较之前。为了比较的目的,我们最好的样本来自皮耶维纳。对于晚期古董阶段,我们有与最近的城市罗塞勒(位于西边大约 30 公里处)的烹饪和餐具类型的比较数据(图 17)。在城市和乡村,主要的餐具是相同的——进口的非洲红釉陶器以及更常见的本地/地区仿制品。一种不太常见的陶器,地区生产的意大利中北部晚期红陶,在城市中有发现,但在皮耶维纳没有。对不同功能类别的陶瓷——碗、盘子、烹饪罐、盖子等——的比较显示了几乎相同的分布,也就是说,农民房屋和城市垃圾中发现了相同种类和类型的烹饪和餐具。从突尼斯和葡萄牙以及意大利中部来源的少量长距离运输双耳罐,证明了该遗址有进口葡萄酒和橄榄油。简而言之,罗塞勒和皮耶维纳之间的陶瓷分布如此接近,以至于似乎皮耶维纳是直接从城市本身获得供应的。这一结论表明,在这种情况下,当地村庄可能并不是一个中间商(参见 de Ligt 1990;1991)。鉴于到了公元 5 世纪,城市与乡村之间的任何联系,特别是对于非精英遗址,被认为已经中断(参见沃德 - 佩金斯 2005),这一发现尤其令人惊讶。

在被认定为永久居住地的两个遗址中发现的低面额硬币的存在也值得注意。在波德雷特拉托和皮耶维纳的晚期共和时期,这些硬币数量很少;在晚期古董时期的皮耶维纳,它们的数量较多。晚期帝国时期货币贬值被认为是这一时期硬币数量增加的原因,皮耶维纳的硬币主要由铜币和一些价值稍高的青铜币组成。因此,即使是 37 枚硬币也不代表显著的购买力,但它们确实表明在至少一些交易中使用了货币化的交换。

其他数据指向相反的方向——即本地或家庭生产和消费。在共和时期的皮耶维纳发现的瓦片窑是吉斯莱尼在田野调查中发现的几十个之一,瓦片无疑是在当地生产和销售的。我们计划进行薄片分析,并结合该地区的粘土微观制图,以尝试绘制分布模式。瓦片行业可能是我们记录纯粹本地交换的少数手段之一。

结论

我们的项目还有三年的时间,在此期间,我们希望挖掘该地区的其中一个村庄,以及大约 2-4 个更小的遗址。然而,即使在项目结束时,我们也只挖掘了我们地区可能存在的农民空间的一小部分,而我们的结果是否反映了其他地区(例如靠近罗马等大城市、靠近交通路线或环境条件不同的地区)的经验,还是一个开放的问题,很可能答案是否定的。

我们的初步结果既与当前学术共识一致,又与之相悖。一方面,我们有许多指标,尽管是间接的,表明农民农业是密集的,并不仅仅是为了满足生存需求而生产谷物(参见霍登和珀塞尔 2000)。建筑石材所暗示的可能分散的季节性工作场所和这些场所之间的流动性、谷物/豆类轮作的可能性以及田间排水系统的普遍性,似乎都是为了从每个微观区域的土壤、水文和气候可能性中获取最大回报,并且在可能的情况下,特别是在水文和休耕制度方面,试图塑造环境以实现这些目标。这些后来的努力相对耗能(例如,建造 10-20 米长的田间排水系统),并且描述了即使在最小规模上对农业产出的真实投资。动物很可能被用于耕作,同样指向了对更具成本的资源的投资,期望提高生产力。肉类作为饮食的重要组成部分的证据,以及广泛的牧场,与大多数历史中的 “素食” 农民相反,可能指向了更具肉类密集型的农业战略——这种战略通常被归因于伊特鲁里亚和日耳曼农村居民,而不是罗马人(贝卡斯特罗等人 2007)。葡萄酒/橄榄油的集体加工点同样指向了通常被认为缺失于农民饮食的元素。与外部市场的接触证据也同样相当有说服力,特别是对于消费外来商品而言,而硬币作为交换媒介的使用在与 “永久” 居住地相关的遗址中似乎很明确。

其他数据证实了一个充满风险和不确定性的世界。混合谷物制度和我们人口的高度流动性描述了不确定的气候和不可靠的作物回报。同样,动物资源的极度经济性——作为副产品和肉类——以及类似的物种多样化表明了对珍贵资源的谨慎分配。重新使用建筑石材,可能被运输了数十公里,描绘了同样的画面。最后,从建筑到陶片和动物遗骸计数的规模描述了在狭小空间中生活,使用少量消费品,用少量金钱购买。

乐观和悲观的农民描述似乎部分正确,部分错误,这也许并不令人惊讶:文本资料的性质及其对 “事实” 解释的抵制必然产生了罗马农民黑白分明的漫画形象。因此,也许我们最有用的数据点是超越当前模型的另一种故事。

例如,到目前为止我们发现的最丰富的遗址是皮耶维纳的公元 5 世纪初至中期的 “房屋”,里面装满了陶瓷、动物材料和硬币。我严重依赖它来构建上述关于饮食和市场交换的假设。它呈现出与我们对晚期帝国的预期完全相反的画面本身就值得注意(参见沃德 - 佩金斯 2005),但也许更有趣的是,我上面概述的农民消费模式、富含蛋白质的饮食和货币化经济可能在晚期古代加剧,或者甚至是一个独特的晚期古代现象的可能性。因此,我所描述的具有时间一致性的 “罗马农民” 本身可能是一个漫画形象,我们应该期望在这个时期农民生活发生重大变化。这些变化是否反映了或与罗马宏观经济的变化相矛盾,将是我们前进过程中的一个关键问题。

我们大多数遗址的短暂使用时间在这方面很有趣。除了皮耶维纳之外,我们的遗址寿命极短,可能比我们的陶瓷年代学所能揭示的还要短,因此大约是一代人或两代人的规模。

这种现象很容易被解释为居住者生活岌岌可危的标志,或者是以最大化为目标的农业策略不断变化的另一个信号。无论我们作何解释,这些短暂的遗址生命都揭示了人类景观的不断变化,因为定居点的出现和消失,也许伴随着他们的农业活动(参见 Osborne 1991 年;Foxhall 2000 年;Horden 和 Purcell 2000 年)。鉴于各种流动的重要性--从日常的 “通勤 ”到定期的交换旅行,再到世代居住地的转移--我们正在尝试一系列地理信息系统模型,以了解人们可能是如何在这片地貌中移动的,尤其是这可能涉及到的决策和视觉过程。我们希望这个项目能够开始揭示农民是如何观察的,以及这些观察习惯是如何受环境制约并影响与环境的互动的(参见 Llobera,1996 年)。

这个项目刚刚起步,因此,我们的解释工具还没有完全摆脱之前基于文本的工作的束缚。我认为,为了证明考古学对罗马农村贫困人口的研究有所贡献,我们接下来的任务是将自上而下的模型测试与格尔兹式的农民经验 “厚描”(thick-descriptions)并列起来,后者是从底层观察这个世界。

参见出处的尾注和参考书目。

原文发表于俄亥俄州立大学,2017 年 08 月,采用开放获取许可协议。