4月22日,在2025年格力电器临时股东大会上,71岁的董明珠再次连任董事长,同时以一则炸裂言论引爆全网:

“绝不用海归派,只在国内高校培养自己的人才!海归派里可能有间谍,不知道谁是谁不是。”

此话一出,让董明珠和格力再次成为舆论焦点。只可惜,这次接踵而来的都是负面批评。

《新京报》率先发文,直指董明珠的言论“背离常识”,与明星企业掌门人应该有的广阔视野和格局并不匹配。

《经济观察报》则是直呼,董明珠的“间谍论”令人害怕,并指出,很多企业家用“资本家”、“间谍”等词汇抢占舆论高地,其实是企业发展存在困境和焦虑的表现。

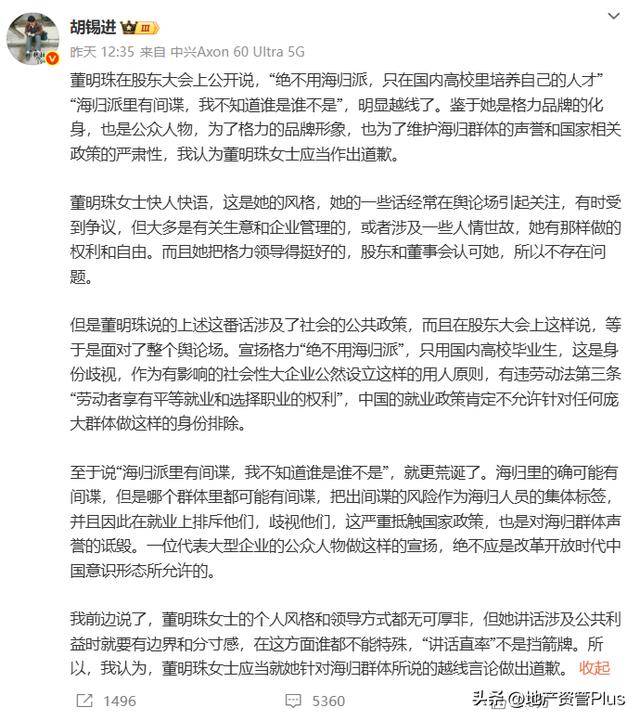

就在多家媒体纷纷痛批董明珠的时候,知名媒体人胡锡进的评价更是犀利无比,并要求她道歉。

胡锡进认为,董明珠的话,明显越线了。

首先,董明珠作为企业领袖和公众人物,涉及公共政策的言论需谨慎,不能以“快人快语”为由推卸责任。此类言论不仅损害海归群体声誉,还会拉低企业形象,对社会就业公平产生严重的负面影响;

其次,“绝不用海归派”的用人原则涉嫌违反《劳动法》第三条规定的“平等就业权”;

最后,海归里的确可能有间谍,但是哪个群体里都可能有间谍,将间谍风险标签化至整个海归群体,是对国家人才政策的严重抵触。

但也有支持者指出,格力在家电及工业装备领域拥有大量高科技核心技术,于2024年国内专利授权量排名第二,仅次于腾讯。

因此,董明珠作为格力带头人,这种保守用人策略,也是为了保护商业机密主动避免风险。

平心而论,企业在用人方面确实拥有自己的自由和考量,但作为公众人物和企业家,在媒体面前给一个群体贴上如此负面的标签,就不太明智了。

值得注意的是,据不完全统计,格力现有员工中约5%-10%为海归背景。

格力内部如副总裁王凯、胡余生等高管均有海外履历,而董明珠曾经看好的“亲信”王自如,也被网友扒出是海归。

看来董明珠的“绝不用”可能只是“尽量不用”,毕竟连自家高管都在“打脸”了。

格力财报显示,2024年公司营收达到了1474亿元,同比下降了5.34%。

其中,传统空调业务依然占据着78%的营收份额,这无疑凸显出格力“一业独大”的隐忧。

有分析人士指出,格力的技术突破多集中于传统家电领域,而人工智能等新兴领域需更多跨文化视野的人才支撑。

但对比华为15%海归研发人员占比、美的35%海归新聘比例,格力单一人才结构已显危机。

据教育部统计,2024年海归求职人数同比激增19%、应届留学生回国达2018年两倍。

面对数量日渐庞大的海归群体,格力很可能因今日的此番言论而错失高端人才。

历史经验表明,钱学森等海归科学家曾为国家科技突破作出关键贡献。

对企业而言,真正的安全防线应该建立在科学的审查机制,而非群体偏见之上。

来源:南方新消费