说起李政道和杨振宁,很多人第一时间想到的是他们那了不起的诺贝尔奖。这两位华裔物理学家在1957年因为发现了弱相互作用中宇称不守恒而名扬天下,成为科学史上的传奇。可惜,他们的故事并不只有辉煌,还有不少让人唏嘘的恩怨。

2006年,在一次纪念他们发现50周年的会议上,李政道对杨振宁的一番言论被认为不太礼貌,甚至有点火药味。这事儿传开后,不少人开始琢磨,这到底说明了啥?是不是能从中看出谁更值得信任?

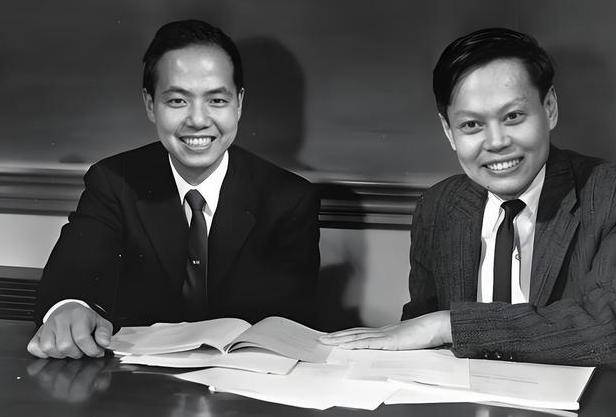

要搞懂这件事,得先知道李政道和杨振宁是啥关系。杨振宁,1922年出生在安徽合肥,家里书香门第,从小就聪明得不行。1942年,他从西南联大毕业,后来跑到美国,在芝加哥大学拿了博士学位。李政道呢,1926年出生在上海,比杨振宁小几岁。1946年,他也去了美国,同样在芝加哥大学读书,还拜了物理学大牛费米当老师。两人在芝加哥碰上了,杨振宁当时已经是助教,还热心地帮李政道安排宿舍,俩人就这么熟了起来。

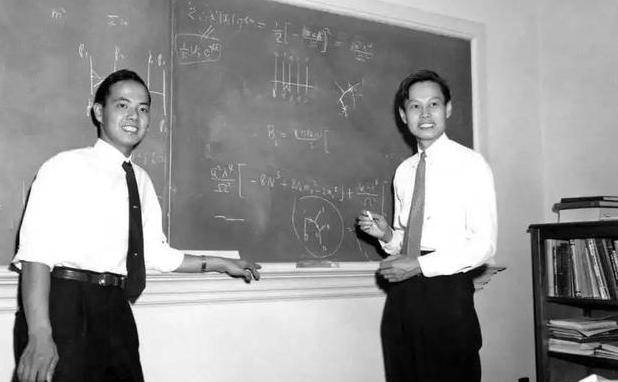

到了1951年,他们都在普林斯顿高等研究院混,开始一起搞研究,主要是统计力学那块儿,成果不少。1956年,他们联手提出了宇称不守恒的理论,简单说就是弱相互作用下,物理规律不一定左右对称。这想法当时挺大胆,后来吴健雄用实验验证了,他们也因此拿了1957年的诺贝尔物理学奖。那时候,他们是黄金搭档,谁也没想到后来会闹翻。

可合作没多久,问题就来了。1951年,他们发了俩论文,第一篇署名是“杨振宁、李政道”,第二篇变成了“李政道、杨振宁”。杨振宁觉得按年龄他该排前面,李政道不太乐意,但最后还是妥协了。这事儿虽小,却是个隐患。到了1957年诺贝尔奖颁奖前,杨振宁又提了一次按年龄顺序,李政道心里不爽,但被夫人劝着也就忍了。真正崩盘是1962年,《纽约客》登了篇《宇称问题侧记》,讲他们合作的细节。杨振宁想改署名顺序,李政道不干,俩人彻底翻脸,从此老死不相往来。

时间快进到2006年,美国物理学会在达拉斯开了个会,庆祝宇称不守恒发现50周年。这本来是个挺光荣的场合,可没想到成了他们恩怨的又一战场。主办方其实挺小心,特意把俩人的演讲时间错开了,怕他们碰面尴尬。可谁知道,事情还是没躲过去。

杨振宁先上台讲,他提到1956年论文发完后,他和李政道都对宇称不守恒有点怀疑,所以后来研究方向转了,转去搞统计物理啥的。这话听着挺正常,就是回忆一下当年的思路。可李政道坐不住了,直接打断他,说:“那是你的想法。”这话意思很明显,就是说自己压根没怀疑过宇称不守恒,杨振宁别把他拉下水。

杨振宁没急也没恼,淡定地拿出一张照片,是李政道当年的笔记本,上面写着统计物理的问题。这就是在说:“兄弟,你那时候确实没全心扑在宇称不守恒上啊。”李政道一开始还不认,说那不是他的笔记本,可证据摆在那儿,他最后也只能承认。

这场交锋就在大庭广众下发生了。台下都是物理学界的牛人,看得有点懵,也有点尴尬。毕竟这不是学术讨论,是赤裸裸的争执。后来这事儿被媒体一报道,讨论就炸开了。

2006年的这一幕,核心其实是俩人对历史的说法不一样。李政道想证明自己在宇称不守恒这事儿上信念坚定,没动摇过;杨振宁则说,大家都有疑惑,后来都去干别的了。关键是,李政道当场否认,结果被杨振宁拿证据打脸了。

从这点看,李政道的说法有点站不住脚。他先说不是自己的笔记本,后来又承认,显得前后不一致。杨振宁呢,直接甩出照片,事实说话,显得更有底气。要单看这事儿,杨振宁的可信度好像占了上风。

但话说回来,信任这东西不能光看一件事儿。俩人闹翻不是一天两天的事儿,早从署名顺序开始就埋了雷,后来诺贝尔奖的荣誉分配、谁贡献多谁贡献少,这些问题越攒越多。2006年这回,可能只是积怨的一次爆发。李政道急着反驳,也许是觉得自己这些年被杨振宁的说法压得有点憋屈,想翻个盘。可惜,方式没选好,反而让自己有点下不来台。

杨振宁这边呢,他用证据说话,看起来挺稳。可也不能说他就完美无瑕。毕竟这么多年,他俩谁也没少在公开场合强调自己的贡献,谁也没完全放下过这段恩怨。

1962年翻脸后,李政道和杨振宁各走各的路,成就都不小。李政道钻研粒子物理,提出了“李模型”,还推动了相对论重离子碰撞的研究,影响挺深。杨振宁呢,搞出了杨-米尔斯规范场论,这东西后来成了现代物理学的基石之一。俩人都没闲着,也都给科学界留下了大遗产。

1972年,他们先后回国,给中国科学发展出主意。李政道推高能加速器,觉得基础研究得搞起来;杨振宁觉得资源有限,应用科学更实际,反对花大钱弄高能物理。俩人思路不同,出发点却都是为国好。可惜,因为之前的恩怨,这些分歧也被放大,变成了意气之争。

晚年,李政道把精力放教育上,建了中国高等科学技术中心,还在浙江大学弄了个近代物理中心。杨振宁在清华大学设了高等研究中心,带出一堆学生。2024年8月,李政道在美国去世,97岁。杨振宁还健在,100多岁了还在学术圈活跃。

2006年那次会议,算得上李政道和杨振宁恩怨的一个小高潮。单从这事儿看,李政道有点冲动,话说得太满,结果被证据啪啪打脸,杨振宁靠事实站住了脚。可要说谁更值得信任,这一个事儿真定不了。

科学家的信任,不光是说话准不准,还得看贡献、品格和对后人的影响。李政道和杨振宁都是顶尖人才,他们的争执多半是人性使然,谁觉得自己功劳没被认全,谁都想让历史按自己的版本写。2006年这回,李政道输了面子,杨振宁赢了里子,但这不代表杨振宁就永远可信,李政道就不可靠。

再说,科学家也不是圣人。他们吵归吵,贡献是实打实的。宇称不守恒这事儿,俩人缺一不可,吴健雄的实验也少不了。硬要分个高下,可能有点钻牛角尖。就像有人说的,科学史不是法庭,不用非判谁对谁错。

这事儿还有个值得琢磨的地方,就是科学家之间的私人恩怨,会不会影响我们对科学的看法?李政道和杨振宁吵了半辈子,可他们的成果没因为吵架打折扣。反过来,这种争执也提醒我们,学术圈不是真空,里面的人也有脾气、有情绪。公开场合这么杠一杠,虽然不太体面,但也挺真实。

对咱们普通人来说,他们的故事有点像八卦,挺热闹。可热闹归热闹,他们的成就不是八卦能抹掉的。2006年那次,李政道显得有点急,杨振宁显得更稳,但这只是他们几十年纠葛的一个片段。信任这东西,得看全貌。李政道推动教育,杨振宁发展理论,谁敢说他们不值得信任?

李政道和杨振宁的故事,吵了这么多年,2006年不过是又加了一笔。单看这回合,杨振宁靠证据占了上风,李政道的说法有点站不住。但要论谁更值得信任,还真不能一句话盖棺定论。他们是人,不是神,争执归争执,功劳归功劳。咱们后人看热闹,也别忘了他们给科学留下的东西。或许,历史会慢慢给出答案,但那答案,可能也不止一个。