近年来,随着城乡融合发展政策的深入推进,农村户口的含金量正悄然提升。2025年,国家针对农村居民再度释放政策红利,三项专属福利的落地让城市居民直呼“羡慕”。这些政策不仅涉及土地权益、医疗保障等核心民生领域,更通过制度性安排为乡村振兴注入新动能。

一、宅基地继承权全面放开,农村房产价值迎历史性突破

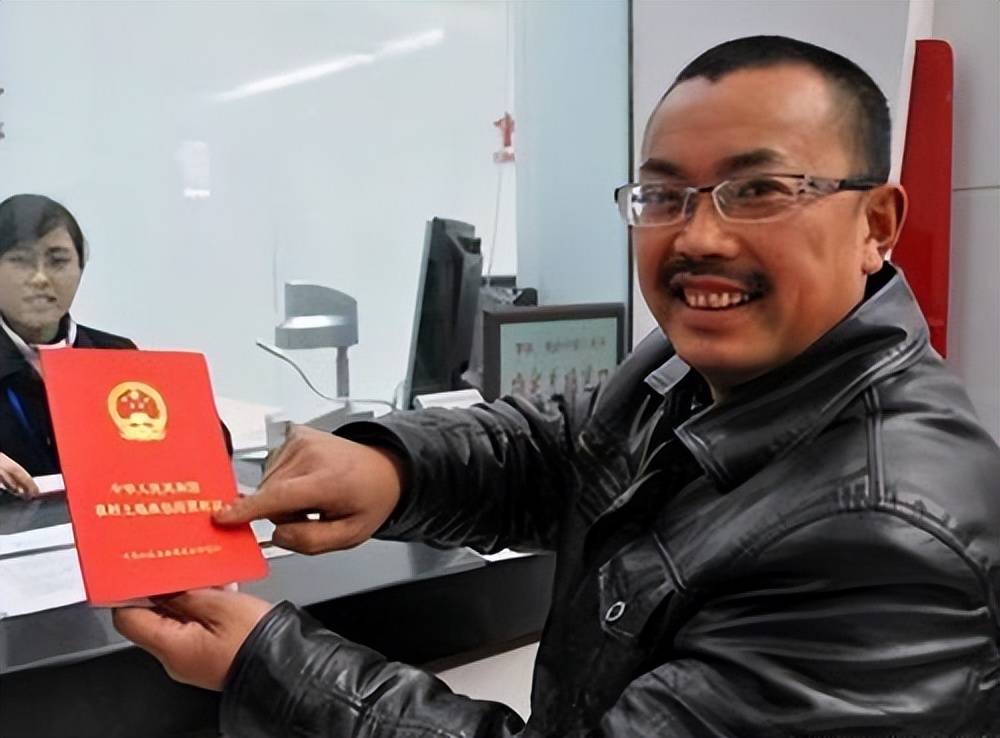

根据自然资源部最新修订的《农村宅基地管理办法》,2025年起,农村宅基地使用权可依法由城镇户籍子女继承,并允许对房屋进行翻建、改建。此前,城市户口子女仅能继承农房所有权,而宅基地使用权因身份限制无法延续,导致大量农房年久失修。新规明确:继承人在办理不动产登记时,可同步获得“宅基地使用权+房屋所有权”双证,且翻建标准放宽至原址面积120%。

案例体现:浙江安吉县试点显示,新政策实施后,当地闲置农房盘活率提升40%,部分改建民宿的农房年租金突破10万元。专家指出,这一政策将激活全国约7000万套闲置农房的市场价值,预计带动万亿级乡村振兴投资。

二、新农合报销比例再上调,大病保障水平反超城镇居民

2025年城乡居民医保并轨后,农村居民迎来“双重利好”:一方面,财政补助标准从每人每年640元提高至750元,个人缴费部分维持280元不变;另一方面,乡镇卫生院住院报销比例从85%提升至90%,癌症等重大疾病专项救治的病种扩大至30类,年度封顶线升至50万元。对比发现,城市职工医保在基层医疗机构的报销比例普遍为80%-85%,农村居民在常见病治疗上实际负担更轻。

数据支撑:国家医保局统计显示,新政策实施后,农村居民县域内就诊率已达92%,比城镇居民高出7个百分点。例如河南兰考县通过“村医签约+远程会诊”模式,使高血压、糖尿病等慢性病管理成本下降60%。

三、集体收益分红权法定化,农民变“股东”享长期收益

《农村集体经济组织法》于2025年1月1日正式生效,明确规定农村户口成员自动享有集体资产收益分配权。这意味着土地承包经营权、集体经营性建设用地入市收益、扶贫项目分红等收益,将按人头或土地面积量化到户。以广东佛山南海区为例,2024年村集体人均分红达2.3万元,部分城中村年度分红甚至超过10万元。新法特别规定:即便户口迁入城市,只要承包地未退出,原村民仍可保留分红资格。

深层影响:中国社科院测算,全国农村集体经营性资产超过70万亿元,政策落地后预计每年可增加农民财产性收入3000亿元。山东潍坊试点“土地经营权入股”模式,农民除保底租金外,还能获得企业利润的二次分配。

政策对比下的城乡新格局

这三项福利的共性在于强化农村户口的“财产属性”:宅基地继承权解决代际传承问题,新农合升级缩小医疗保障差距,集体分红权则赋予农民可持续的财富增长机制。值得注意的是,政策设计均设置了“农村身份”门槛——城市居民无法通过购买农房获得宅基地权益,也不能参与集体收益分配,这种制度性差异正在重塑人口流动选择。

据农业农村部监测,2024年全国返乡创业人员首次突破500万人,其中30%为“城归族”。正如中国农业大学教授所言:“当农村户口捆绑的不再是弱势标签,而是实实在在的资产权益和保障优势,城乡之间的资源流动将迎来历史性拐点。”对于仍持观望态度的农民工群体而言,2025年或许正是重新审视户口价值的关键窗口期。