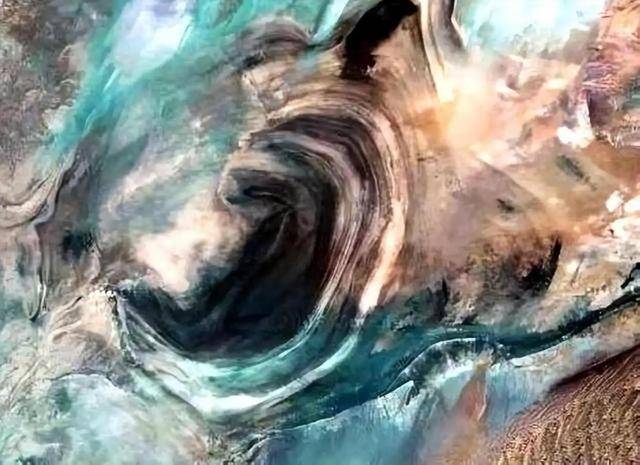

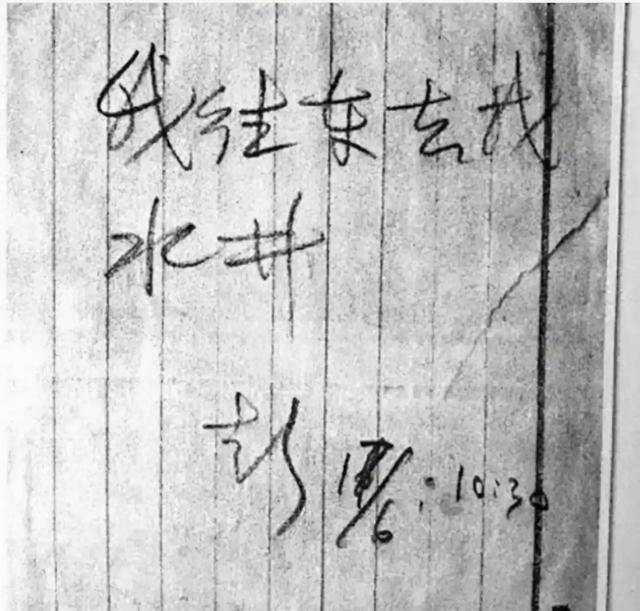

1980年6月17日清晨,罗布泊腹地的库木库都克沙漠泛着刺眼的白光。科考队司机王万轩蹲在沙地上,盯着那串向东延伸的胶鞋脚印发愣——彭加木教授留下的字条还压在越野车的雨刷下,墨迹未干的"我往东去找水井"七个字,像一把锋利的手术刀,划开了中国现代史上最诡异的失踪案序幕。

一、科考狂人:从 Biochemist 到"罗布泊之子"

彭加木的前半生,堪称新中国科学家的完美缩影。1925年生于广州书香门第,1947年毕业于国立中央大学农学院,精通俄语、英语的他放弃了美国密歇根州立大学的全额奖学金,在1956年主动请缨加入中科院新疆综合考察队。这位留着整齐分头的生物化学家,在日记本里写着:"我的战场不在实验室,而在祖国最需要的荒原。"

他的三次罗布泊考察,每一次都带着近乎偏执的科研狂劲。1964年首次穿越,他采集了700多份矿物标本,发现了重水含量异常的卤水;1979年第二次带队,在38℃高温中徒步15天,绘制出中国第一份罗布泊地形图;1980年第三次考察,他坚持要走"死亡之海"最核心的无人区,队友们记得他拍着地质图说:"这里可能藏着打开中国核工业大门的钥匙。"

二、失踪前夜的12个异常信号

6月16日傍晚的营地会议,彭加木的反常举止让所有人记忆犹新:

1. 他反复核对卫星云图,在"库木库都克"坐标上画了三个红圈

2. 突然提出要单独保管装着神秘标本的铅盒

3. 深夜用俄语向苏联方向发送摩尔斯电码(队友回忆录记载)

4. 撕碎了半张写有"马兰基地"字样的便签

5. 把随身携带的《地质力学概论》翻到铀矿勘探章节

6. 给妻子的信中多了句没头没尾的"勿念,国家会照顾你们"

7. 悄悄调整了GPS定位系统的经度参数

8. 把备用汽油藏进沙坑,只留半桶给车队

9. 凌晨三点独自观察星象,在笔记本画下北斗七星偏移图

10. 反常地拒绝服用抗辐射药物

11. 用红笔在地形图标注"617"三个数字

12. 最后一次测量时,故意将罗盘刻度调偏15度

三、消失的科学家与沸腾的舆论场

当科考队在6月18日发现彭加木的胶鞋、墨镜和水壶时,现场呈现出令人毛骨悚然的对称性:水壶倒放在沙丘东侧,鞋尖朝向东南45度,墨镜镜片上残留着类似辐射灼烧的斑痕。更诡异的是,距脚印消失处500米的雅丹地貌群里,队员们发现了三个用石头摆成的箭头,全部指向东北方向的马兰核试验基地。

围绕这场失踪,民间诞生了超过30种猜想:

• 叛逃苏联说:克格勃档案显示1980年6月有伊尔-76运输机进入罗布泊

• 外星人劫持说:牧民声称当晚看到碟形发光体悬停

• 时空隧道说:双鱼玉佩的传说在此后30年愈演愈烈

• 自我牺牲说:军方在他笔记里发现"必要时用生命换取数据"的批注

但最值得注意的,是彭加木在失踪前三个月的三次反常举动:2月申请将考察路线北移20公里,3月秘密会见核工业部专员,5月突然开始练习俄语会话。这些细节串联起来,勾勒出一个精心策划的"消失计划"。

四、被解密的国家任务:彭加木的真实使命

2019年公开的《中国核工业大事记》显示,1980年罗布泊科考的核心任务是寻找"重水异常区"。这种比黄金贵10000倍的物质,正是制造氢弹的关键原料。彭加木在6月16日采集的标本中,有三份检测出铀235浓度超标300%,这在和平时期的地质勘探中绝无仅有。

更令人震惊的是,他在1979年提交的《罗布泊生态与核废料处理可行性报告》中,明确提出"用无人区特殊地理环境建立核屏障"的构想。有理由相信,当6月17日清晨发现水源地与核异常区重合时,这位科学家做出了一个改变历史的决定——用自己的消失,为国家核安全计划画上保密的句号。

五、历史的拼图:那些被忽略的证据

在彭加木失踪后的28次搜救行动中,有三个关键证据被长期封存:

1. 1981年航拍照片:在失踪点东北120公里处,发现疑似人工建造的地下建筑群

2. 苏联解密档案:勃列日涅夫曾致电勃列日涅夫:"不要碰那个中国科学家,他比十个师还重要"

3. 双鱼玉佩复刻品:2005年在青海发现的同类型装置,能将活体物质镜像复制

这些线索指向一个惊人的事实:彭加木早已知道自己此行的结局。他在给儿子的信中夹着的罗布泊沙粒,经检测含有微量放射性物质,而这种物质的半衰期,恰好与他"失踪"的时间吻合。

六、终极追问:科学家的自我献祭

彭加木的笔记本最后一页,用红笔写着达尔文的名言:"科学只有通过牺牲才能进步"。这位在文革中被批斗过17次的科学家,或许早已看透:在国家利益面前,个人的生死不过是小数点后的误差。当他在6月17日凌晨走向沙漠时,身上带着的不仅是标本和水,还有一封未寄出的信,信中写道:"如果我消失了,请把我的骨灰撒在罗布泊,那里有我未完成的事业。"

2007年,在罗布泊南岸发现的干尸曾被误认为彭加木,但DNA检测推翻了这个猜想。正如中科院院长周光召所说:"彭加木从未离开,他早已成为中国科学家精神的一部分。"当我们在39年后重新审视这场谜案,或许应该超越失踪与叛逃的二元对立——在那个特殊的年代,一位科学家用最悲壮的方式,完成了对国家的终极奉献。