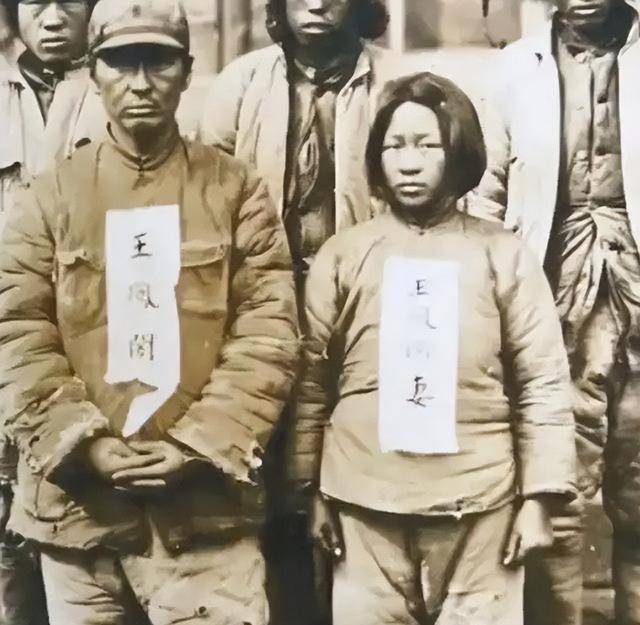

说起抗战时期的故事,咱得聊聊王凤阁一家。这事儿发生在1937年的东北,具体是吉林省通化市。标题里那句“娘,我不怕!”是真事,出自5岁的小金子之口。这一家三口——王凤阁、妻子张氏和儿子小金子——被日军抓了,最后在刑场上牺牲。他们的故事不是那种编出来的传奇,而是正儿八经的历史,充满了血性跟骨气。

王凤阁,1895年出生在吉林通化一个有文化底子的家庭。他爹是个教书先生,家里虽然不富裕,但挺受人尊敬。小时候,王凤阁跟着爹念书,啥《三字经》《论语》都学过,打小就有点正直劲儿。通化那地方,山多、人硬,王凤阁不光读书,还爱练武。1916年,他上了通化县立中学,课余跟当地一个叫程东阁的武师学拳脚,练得身手不错。那会儿,他就已经有点名气了,乡里人提起他,都说这是个仗义的好小伙。

1923年,王凤阁28岁,加入了东北军,开始混军队。他打仗有股狠劲,升得挺快。可到了1931年,九一八事变爆发,日本鬼子占了东北,烧杀抢掠,弄得老百姓没法活。王凤阁一看这情况,气得不行,干脆辞了军职,回了通化老家。他心里憋着一口气,觉得不能就这么看着家乡被糟蹋。

1932年,他37岁那年,干了件大事——把家里田地、房子全卖了,换成钱买枪买子弹。他跑遍附近村子,拉了一帮农民、伐木工和退伍兵,在临江红土崖一带偷偷搞起抗日队伍。那时候,他站在山里一块大石头上,对着百来号人喊:“国土没了,咱得扛起来!誓死抗日!”这话一出,大家伙儿都热血沸腾,队伍很快就壮大了。

同年5月,他带着这帮人加入了辽宁民众自卫军,成了第19路军的司令。第一次打柳河县,他就带着队伍夜里偷袭日军据点,把县城拿下,还放了被抓的人。这一下,日军有点慌了,王凤阁的名声也传开了。他通过报纸跟全国喊话,说要跟日寇干到底。

接下来的几个月,他带着部队连打了几个胜仗,拿下西丰、东丰、金川、辉南几个地方,还炸了海龙县的铁路桥,把日军围了50多天。日本人气得牙痒痒,叫他“东北之虎”,下了狠心要收拾他。到了10月,日伪军调了大部队,带着飞机大炮来围剿,自卫军扛不住,散了。王凤阁带着剩下的人退到蒙江、抚松,死活不离开东北,说啥也要继续干。

1933年2月,王凤阁在红土崖和大罗圈沟建了个抗日根据地。他组织人修工事、造武器,还弄了个小厂子做手榴弹,保证后勤。那时候,他老婆张氏也跟着上了山。张氏是个普通农家女,没啥大文化,但人实在,嫁给王凤阁后一直支持他。她在根据地帮着缝衣服、熬草药,啥脏活累活都干。他们的儿子小金子1932年出生,那年才5岁。小金子从小跟着爹妈在山里跑,见过打仗,听过枪声,战士们都挺喜欢他,教他唱歌、讲故事。这孩子虽然小,但挺硬气,从不哭鼻子。

1934年春天,王凤阁带着队伍偷袭了日军的探矿所,抢了不少东西,士气大涨。后来,他跟杨靖宇的抗日联军搭上线,在通化、临江、辑安一带打游击,干了几百次仗,把日伪军打得头疼。日军围剿了好几次都没抓住他,还抓了他岳母一家,拍照片送到山里劝他投降。王凤阁直接把信撕了,说:“日本人想让我当汉奸,门都没有!”1936年秋天,日军下了血本,从鸭绿江到长白山一带大扫荡。王凤阁带着人四处躲,硬是没让他们得逞。

可到了1937年初,队伍里出了叛徒,泄了底,他被围在了老虎顶子山寨。日军用飞机扔燃烧弹,山上火烧了好几天。王凤阁带着人守了三天三夜,弹药粮食都没了,突围时又被堵在大罗圈沟东南岔,最后一家三口全被抓了。

在监狱里,日军对王凤阁用尽了招,酷刑伺候,还许高官厚禄,想让他投降。王凤阁死硬到底,骂汉奸说:“当汉奸是民族的耻辱,没好下场!”小金子也被拉出来劝,日本人给他糖吃,他直接喊:“不吃鬼子的东西!”一家三口愣是没一个服软,骨头硬得让人服气。

1937年4月6日,日军把王凤阁一家押到通化柳条沟刑场处决。那天早上,通化城戒严,街上全是日本兵,老百姓被赶到路边看着。王凤阁被绑着,张氏抱着小金子,三人被押上车送到刑场。到了地方,日军军官念了所谓的“罪状”,说王凤阁扰乱治安,是“满洲国”的敌人。王凤阁没低头,说自己抗日死得值,中国不会亡。

行刑时,他第一个被杀。接着轮到张氏和小金子,小金子看到爹死了,愣了一下,但马上对张氏说:“娘,我不怕!”张氏也回了一句,说要跟丈夫一样堂堂正正。一家三口就这么牺牲了,血流了一地。

这事儿在当地炸开了锅。小金子那句“娘,我不怕!”传得特别广,成了激励人心的口号。老百姓看完这场面,没被吓住,反而更恨日本人了。那年夏天,通化附近好几拨人起来反抗,袭击日军哨所,破坏铁路,搞得日伪军不得安宁。王凤阁一家的死没白费,反倒把抗日的火烧得更旺了。

王凤阁一家牺牲后,他们的事迹在东北传开了。老百姓把小金子的话挂在嘴边,孩子唱着抗日歌,长大想报仇。不少年轻人受了鼓舞,加入了抗日队伍。杨靖宇的抗日联军还在山里坚持打游击,通化一带的老百姓也偷偷帮忙,藏伤员、送粮食,全民抗日的劲头起来了。日军本来想杀鸡儆猴,结果搬石头砸自己脚,他们的狠劲反而激起更大的反抗。

新中国成立后,王凤阁的事迹得了认可。1950年,山东省政府追认他为革命烈士,张氏和小金子也被当成英雄家属受尊重。1982年,通化市政府在玉皇山烈士陵园给王凤阁修了纪念碑,碑上写了他的生平。2008年,陵园改造,把纪念碑改成影葬墓,纪念得更隆重了。每年清明节和抗战胜利日,通化人都去悼念,学生献花,老辈人讲故事,提醒大家别忘了那段历史。王凤阁一家的故事还被写进《通化县志》和课本里,成了爱国教育的一部分。

王凤阁一家的事儿,不是那种高高在上的英雄传奇,而是咱普通中国人骨子里的硬气。王凤阁从一个读书人变成抗日将领,张氏从农家女变成后勤支柱,小金子才5岁就敢说“不怕”,这家人用命告诉咱:国家有难,咱得站出来。他们的牺牲不是白搭的,激励了当时的人,也提醒今天的咱——和平不容易,别忘了那些流血的人。

这故事接地气,跟咱老百姓贴得近。王凤阁不是天生的将军,他是靠着对家乡的感情一步步走出来的。张氏也不是啥大人物,就是个默默支持丈夫的妻子。小金子更是个孩子,可那句“娘,我不怕!”比啥都震撼。他们的选择没啥花里胡哨,就是实实在在的民族气节。现在咱日子好了,回想这段历史,更得珍惜,也得有点担当。

王凤阁一家牺牲的1937年,正赶上抗日战争全面爆发。那会儿,日本鬼子占了东北,搞“满洲国”,想把咱变成他们的殖民地。东北的抗日武装,像王凤阁、杨靖宇这些人,靠着游击战跟敌人耗,条件苦得没法说,吃不上饭、挨冻是常事儿。可他们没退,就是因为心里有股信念——不能让国家亡了。王凤阁一家的事儿,就是这信念的缩影。

从大环境看,他们的牺牲是抗战的一部分。那时候,全国上下都在反抗,东北的游击战牵制了日军不少兵力,给后来的全面抗战争取了时间。通化这地方,本来就民风硬,加上王凤阁的事儿一传,抗日的心气儿更足了。可以说,他们的血没白流,实打实帮了民族解放一把。

王凤阁一家的故事,给咱后人留了不少念想。首先是爱国这回事儿,不是喊口号,而是真干。王凤阁卖家产、拉队伍,张氏上山帮手,小金子宁死不屈,这一家子用行动告诉咱,爱国得有骨气。其次是家庭的力量,张氏跟小金子没拖后腿,反而跟王凤阁一条心,这种齐心协力挺感人。最后是那股不怕死的精神,小金子才5岁都能说出“不怕”,咱大人有啥理由怕这怕那?

现在咱生活安稳了,可这故事提醒咱,不能光顾着自己舒服。国家要是再有啥难处,咱也得站出来,不能当缩头乌龟。王凤阁一家的事儿,告诉咱和平是打出来的,不是天上掉的。咱得有点血性,别忘了根。

王凤阁一家的事儿,说白了就是抗战里普通人的缩影。他们没啥超能力,就是凭着一腔热血跟敌人干。5岁的小金子那句“娘,我不怕!”听着简单,可背后是全家人的硬骨头。这故事不光是通化的,也是咱中华民族的。欢迎大伙儿聊聊对这段历史的想法,或者说说你知道的抗战故事,让这份精神传下去!