开始于上世纪90年代的国企下岗潮,对于中国社会产生了巨大且深远的影响,由此也引发了激烈的讨论和深刻的反思,让我们走近这段历史,从多角度审视一下与之相关的一系列问题。

一、文艺创作中的下岗潮

2011年的时候,有一部王千源主演的电影引发了不小的轰动,电影叫《钢的琴》,描写的正是下岗潮之后工人们的遭遇和状态。

电影中,王千源饰演了一个下岗工人,因为家庭危机,他急需一架钢琴。但对于失业的他来说,买钢琴无异于天方夜谭。他曾经是铸造厂的一名工人,就想到了自己造一架。在这样的目标下,他召唤来了已经各奔东西的老同事们。

电影从一个很小的故事切入,让观众看到了下岗后工人的真实状况。“工人阶级”作为曾经紧密联系的整体,如今被打散,进入了社会各行各业。对他们来说,最大的变化就是没有了大锅饭,生活不再是一眼望到头的稳定不变。

除了物质生活受到影响,他们的精神面貌也发生了深刻的转变,过去工人群体的社会地位非常高,下岗后,他们身上的那种自信昂扬的精神气也逐渐消失了。

电影巧妙地通过王千源这个人物,将早已隐身于时代洪流中的这些人召唤出来,让观众从他们的现状看到一个时代的变迁,以及因此造成的思想变化。

电影中传递出来一个信息,下岗潮后工人长期处于迷茫不安中,他们并没有找到适合自己的生存方式,甚至沦为了社会的边缘人物。正因如此,他们非常珍惜过去的那段记忆,这既是工人个体的辉煌时刻,也是某些特定地区和社会行业的辉煌记忆。

工人下岗,老工业区衰落,都在改革开放的大背景下进行,时代向前发展,必然会导致社会结构的变化,新旧更替也是历史必然。正因如此,我们必须在承认这种历史发展规律的基础上,正确看待下岗潮的问题。

旧时代自有其让人留恋的地方,但当它已经不符合时代主题,开始阻碍社会进步时,退出历史舞台才是它应该接受的命运。

下岗潮作为一段激荡人心的历史,是很多艺术创作者的重要灵感来源,因此催生出了不少优秀作品,也算它对文艺发展的一大贡献。除了《钢的琴》,著名作家双雪涛也曾以次为素材,创作过不少作品。

之所以出现这一现象,因为不少选择此类题材的艺术家,都是从那段历史走过来的,他们的家庭就亲身经历过下岗的阵痛。

双雪涛的父母都是工人,在大规模下岗前,工人们还经历过一个过度阶段,叫“停薪留职”,也就是保留岗位停发工资,工人自己出去闯天下。那时候主要是外出经商,也就是俗称的“下海”。

他的父母都是东北老工业区的工人,那时候没人能想到,这样规模的国有企业,也有黯然落幕的一天。“铁饭碗”之所以叫铁饭碗,因为在大家的印象中它是永远碎不了的,但滚滚而来的时代洪流,竟然能将坚硬铁碗击得粉碎。

对年幼的双雪涛来说,最大的感受就是家里开始缺钱,他的学费都是东拼西凑借来的。更令他感到窒息的是,与国企改革同时进行的,还有教育领域的择校改革,它们如同两座大山,将双雪涛和家人压得喘不过气来。

后来父母下岗,双雪涛在小说中用了一个很特别的比喻,说他们像“孤魂野鬼”,被时代残忍地抛弃了。他之所以选择将这些痛苦的经历写出来,既是为了记录一个时代的离开,也是为了一吐心中多年的郁结不快。

上个世纪的工人们,有一种工人阶级混合着党员身份的荣誉感,做人做事讲原则和良心,有奉献精神,这是在大集体中被锻造出来的。他们对工人身份有一种强烈的认同,这与现代任何职业都不一样。

双雪涛记得,父母下岗后就在街边摆小摊卖茶叶的,因为不肯学别人以次充好,价格贵味道也不一样,因此被顾客挑刺辱骂。双雪涛劝他们改一改,父亲却说,我是共产党的工人。

二、现实中的下岗潮

无论如何,文学艺术所呈现的,始终是经过作者润色构思,带有强烈个人情绪和色彩的东西。要更全面地看待下岗潮,直接进入那段历史,或许能看到更多的东西。

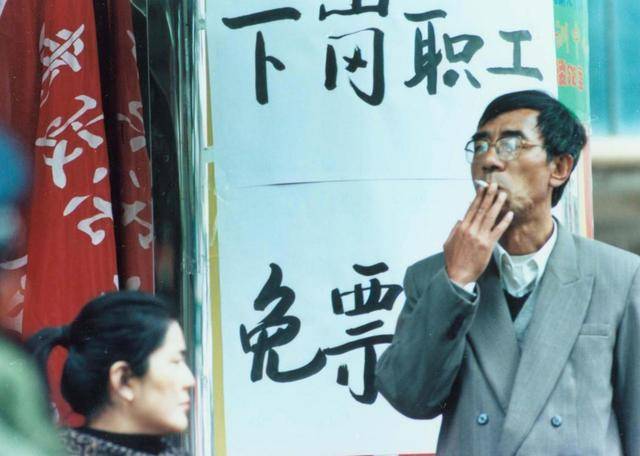

社会上曾经有过一个称呼“4050”,说的就是下岗潮中受到波及的那一批工人,他们下岗时刚好是40到50岁这个年龄。这个年龄的人刚好是家庭的顶梁柱,所以下岗对他们和家庭的影响格外大。

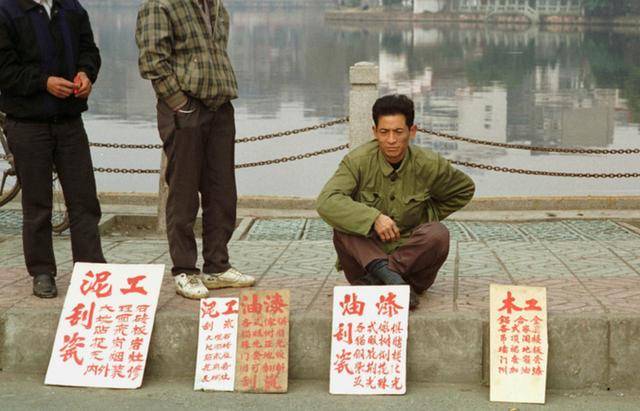

前文提到,这批人失业后长期游离于社会边缘,很难找到新的技术类工作。这一点从年龄上看就很容易理解,年轻人是最容易学习一门新技能,接受新生事物的,这些对于中年人来说却显得格外困难。

有人提出,衡量下岗工人是否成功融入社会,最重要的一个标准就是能不能交社保。为什么要用社保来考量工人问题呢?

90年代下岗的中年工人们,到现在基本都是退休的年纪。而我国的社保制度是在1986年才逐渐建立起来的,真正严格执行的时间则更加靠后。

很多工人当年都没买过社保,失去了大锅饭的保障,他们退休后只能依靠养老金。这就意味着,下岗后他们必须增加一笔买社保的开支,这可不是一个小数目,没有经济来源根本不担不起。

一位东北老工业区的下岗工人,退休时才发现,自己有一段长达26年的社保空白期,要领退休工资,必须补缴15万。他算了一下,这相当于他60岁退休,65岁才能拿退休金,中间5年都是在赔钱。

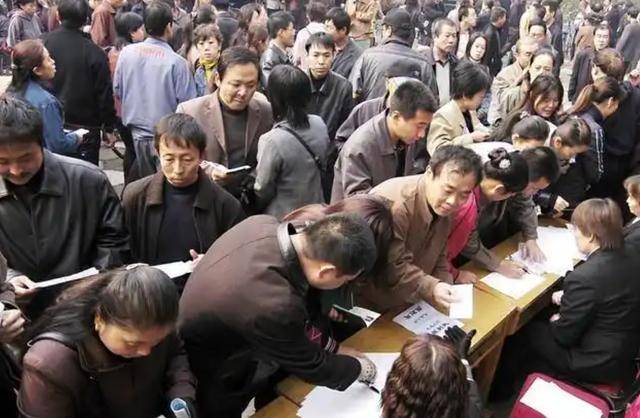

“下岗”这一概念的出现,距离现在也不过20多年,据统计,从1995年开始到2002年,全国被下岗的人员就多达6千多万。与之相伴的就是各种安置措施,但短时间内,下岗引发的社会问题还是层出不穷。

对于这段历史,有人批评是牺牲工人利益来换取经济发展,让他们成为了被抛弃的一代。从某种程度上说这话有一定的道理,失业工人问题在当时的确是一个不小的社会问题。

当年的改革开放,我们的步子迈得很大,一来就是上千上万人下岗,当时每年最多有900万工人失业,放在任何时代都是相当惊人的数字。

但我们要结合时代背景客观看待此事,彼时的中国刚从大动荡中走出来,无论是国内还是国际环境都相当不妙,从政府到老百姓,都希望能够尽快摆脱这样的局面,所以都非常珍惜改革开放这个千载难逢的机遇。这一点和建国后大力发展重工业的情况类似,都是情势所迫,不得不为。

步子迈得大,就是为了不错过这个良机。毫无疑问,经过了这次改革,中国的经济实现了举世瞩目的腾飞,这就是一件事的利弊不同面。

80年代的时候,国家就开始了渐进式改革,在终身制的工厂中引入了西方的合同制。这一举措立刻引发了争议,当时很多人都不能接受,甚至将合同制视为开始历史倒车,是从先进的计划经济倒退回了资本主义。

到了90年代初期,改革的态度更加鲜明,还掀起了“新三铁”运动,就是要打破社会对铁饭碗的迷思。具体措施上就是转换工人身份,从固定工逐渐变为合同工。从这时候开始,一部分跟不上时代的职工就开始被精简了。

当年的下岗和现在的失业还不是一个概念,下岗后还是和单位保持联系,相当于提前退休。所以,这些下岗职职工从理论上说并没有断绝收入来源,还可以领到一些补贴,医疗费也由单位报销。有的单位选择在职工下岗时拿出一大笔安置费,从此彻底解除双方的关系。

虽然有这些保底措施,但几十年形成的观念要在一夕之间打破,还是令很多工人难以接受,因此引发了比较严重的社会精神危机,一些下岗工人甚至做出了自残、自杀的极端举动。

1998年“三年脱困”的构想提出来后,立刻引发了不小争议。但重病需要猛药,客观地说,它相当于给一个病入膏肓的人做一场大手术,不做手术必死无疑,做了才有一线生机。这次改革后,我国经济获得了长足的发展。

可以这样说,当年的国企改革和工人下岗势在必行,唯一要考虑的就是执行过程中的方法问题,比如做好安置和安抚工作。当年的中国完全是摸着石头过河,对此缺乏经验,所以过程中出现了一些波折。

但随着时代发展,越到后期工作经验越丰富,相关的安置措施不断完善,由此引发的社会震动也逐渐平息,老百姓逐渐接受了改革开放的事实。

一直以来,改革都是一个复杂的话题,历朝历代的改革都会触动甚至损害一部分人的利益。国企改革这条路我们的大方向并没有错,下岗潮带给我们最大的启示是,尽量降低对普通老百姓的影响,减少发展带来的阵痛。

参考资料:

爱思想 李云雷:工人生活、历史转折与新的可能性——简评《钢的琴》

界面新闻对话《刺杀小说家》作者双雪涛:“给跟我合作的电影人以最大的宽松”

南方周末 退休,第一批下岗工人的期末考

界面新闻 【重返90年代之下岗潮】“铁饭碗”砸碎后,一代工人的沉浮与迷茫