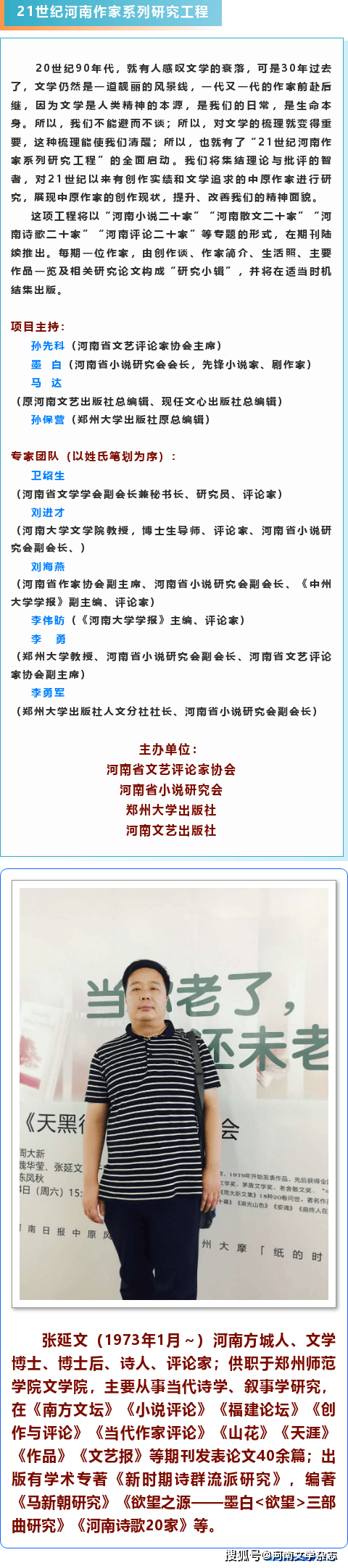

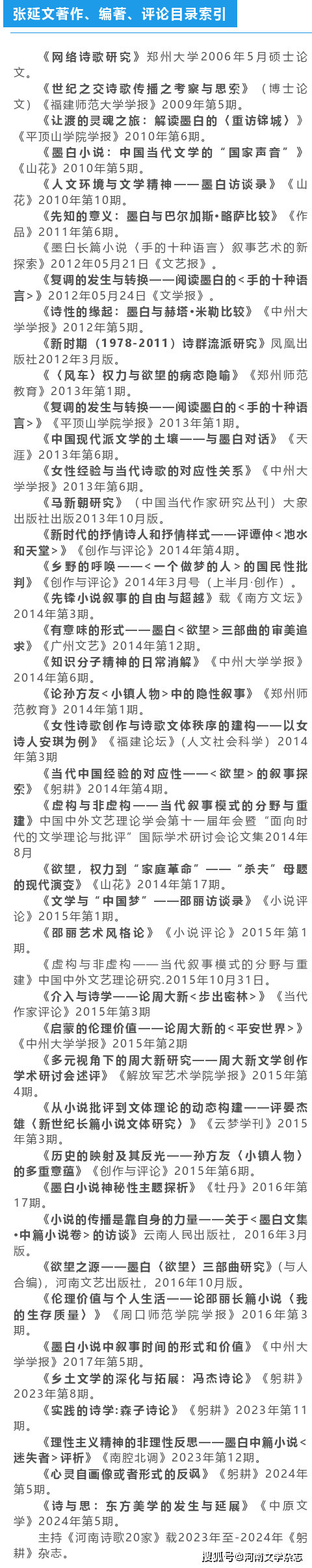

作为河南省重要的七零后学者之一,张延文的学术研究成果丰富,也具有鲜明的特色:领域跨跃诗学与叙事学,在从事文学研究的同时还是一位诗人,出版有学术专著《新时期诗群流派研究》,也编著有《马新朝研究》《欲望之源——墨白<欲望>三部曲研究》等书籍,学术成果主要集中在新时期诗群与诗歌流派研究、小说叙事研究和中原诗群研究等三个方面。对于这样一位成果颇丰的学者,目前还没有专门梳理张延文学术研究脉络,研究其学术贡献和特征的论文。那么张延文对于诗学和小说叙事研究的跨界,是否具有内在的一致性?其早期的诗群与诗歌流派研究与近年来的中原诗群研究有哪些联系和不同?在诗歌研究之外,他的小说叙事研究又有哪些建树和突破?本文对以上问题进行分析,并试图总结出张延文学术研究的特征和独到之处。

新时期诗群与诗歌流派研究是张延文博士期间的研究方向,后以《新时期诗群流派研究》出版,是他诗群与流派研究成果的集中体现。这一时期和领域的研究主要体现为以下几个特征。

自韦伯以来,社会学家开始将社会看作是群体和组织形成的社会网络。张延文在《新时期 诗群流派研究》中就指出,诗人群体是从社会学角度来进行命名的。在本书中,社会学成为他研究的主要视角和方法。张延文在知识分子写作诗群的研究中,使用了诸多如“身份”和“认同”等社会学概念,注重对其身份的考察,因为“知识分子诗群”的总体风格与社会身份和认同密切相关。张延文对知识分子诗群的社会身份和认同进行了论述,认为他们具备知识分子的身份,而且“清醒地意识到自身的知识分子的社会属性,并主动认同这种文化身份,在具体诗歌写作活动中加以实践。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:51.]

在现代社会学诞生之前,人们都以个人行为来解释社会现象。在涂尔干等社会学家之后,人们将社会当作一个客观性的领域,而韦伯不仅注重对社会组织的研究,更阐释了社会观念与理想中的物质和权力的因素及其相互作用。张延文诗歌研究的社会学视角不只体现在社会群体和组织的准确把握上,更体现在他分析了诗歌现象背后的政治、经济、文化的利益诉求,进而阐明了单纯诗歌现象背后的深层动因。他还从社会学的角度来分析影响诗群、流派命名的外部力量,将之细分为:意识形态的力量、民间的力量、批评界的力量。在此之外,他还进一步分析了资本的力量和西方强势文化的入侵,可以看出他对中国当代社会文化生活的多元性的洞悉。

社会学与政治学有着深刻的联系,张延文的宏观诗学研究也会从社会学转移到政治学的视域。如面对世纪末发生的诗坛裂变,张延文指出其是中国诗歌由“政治诗歌”到“诗歌政治”的转换,进而分析出整个九十年代诗坛中的诗歌运动、民刊策略等等背后的政治含义。他在对第三代诗人价值与意义的分析中,也注重对其文本的社会性特征给予发掘,如他认为:“‘第三代诗人’群体流派的写作指向当中可以发现其内在的主旨,仍然是一种现代性的追寻,对于个体价值的指认,个人生命自由和个人存在意义的确认,一种个体主体性的内在要求的深入和细化。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:35.]但他并没有止于这种现代性,而是进一步揭示了现代性的复杂性。他结合中国社会现实,认为第三代诗人“个人主体性的获得是在丧失部分社会功能的前提下获得的。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:38.]张延文在这里揭示了个体和社会之间关系的矛盾性和复杂性,二者在90年代的诗歌写作中不可得兼,也是对90年代中国社会状况的反映。这正是他从社会学角度对于第三代诗人的洞见。

社会学的研究视角,不仅聚焦于宏观,同样也注重对文本的微观细读。如他通过文本细读发现了诗人文本之间的相互影响,群体之间的相互渗透,如“新传统主义”对“知识分子写作”带来的影响。

张延文不仅通过文本细读发现影响,还通过对具体的文本分析来完成文学史既定论述的颠覆。九十年代诗歌流派或群体的命名及诗学主张,与其具体的诗歌创作实践并不完全相符,这构成了中国当代诗歌流派及群体的复杂性特征。作为一个自身也进行诗歌创作的研究者,他通过对诗歌的文本细读来分析诗歌群体内部的矛盾性和复杂性。如对民间写作诗群的分析中,他指出真正富于创新精神更具代表性的民间写作,不是韩东、于坚等民间写作群体的代表性诗人。他对于坚具有民间精神的诗歌理论“拒绝隐喻”进行分析时,注重从文本层面来寻找与其相矛盾的地方。通过对于坚诗歌《对一只乌鸦的命名》的分析,他归纳出于坚的诗歌写作惯于营造隐喻的策略。对这样一首诗的分析,具有十足的典型性。因为乌鸦正是史蒂文斯《看黑鸟的十三种方式》中的主角,而后者正是因为隐喻手法的超绝成为经典。于坚对乌鸦的写作也无法排除史蒂文斯的影响。张延文指认出诗中的隐喻,认为其不仅脱离了口语范畴,而且“脱离了直接的生命意识,成为一种文化的衍生物。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:57.]

这样的文本细读,成为了对于坚的“拒绝隐喻”诗学观念的一种有效解构。而与此同时,他通过对伊沙、沈浩波的诗歌细读,分析出了他们诗歌对隐喻的消灭,对事物象征性价值的彻底消解。张延文将之归纳为对诗歌所具有的社会文化深层价值和意义的放弃:“他们在文本里追求语言带来的快感,生理的快感超过了精神的追求,而且将是否会带来社会的道德价值方面的不良影响放在一边。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:57.]这一解读可以说是对文学史固有观念或常识的颠覆。而这样的颠覆通过文本细读和深入的分析来完成,具有非常强的说服力。

张延文在宏观社会学的视角下展开的文本细读,使他的诗歌研究不仅仅是对文本的解读和阐释,也成为一种文本社会学。他对于诗歌现象的命名也体现出一种社会学的严谨性。由于张延文也从事诗歌写作,对于诗歌圈子有较为深入的了解。他将对诗人日常生活中的了解也放进对其诗歌文本的研究中,形成了一种独特的研究模式。这样的研究模式,使他的文章中不仅有诗,更有人,有对诗人研究者之间关系的感性呈现。但张延文并没有因为情感的介入而过分情绪化和主观化。他将“下半身写作”“垃圾派”等诗潮称为崇低诗潮。这一命名与崇高相应对,只反映一种美学态度和社会思潮,而并不带有道德色彩。这使张延文的诗歌研究又具有一种严谨性。

张延文关于地域性诗歌群体的研究,也是自《新时期诗群流派研究》开始的。在这本书中,他认为诗歌的地域性书写与个体性凸显是紧密结合在一起的,尤其是个体意识和日常生活场景之间的关系。在这样一种关系中,恰恰是地域性构成了一种个体性。这与他后来对中原诗群的个体诗学研究理念相契合。

他在研究第三代诗歌时就认为其重要特征是“使得那些早已成型的文化意象日渐让渡于带有个人色彩的、充斥着地方方言和地方景观的日常化描写。”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:20.]而地域化特征的凸显,也与去中心化的时代密切相关。张延文指出:“和社会的主流文化意识形态保持了一定的距离,甚至采取逆反和对抗的方式来获得个人主体性的确立,已经成为一种大的趋势,这种边缘化是主动性的,或者说是有意为之。”正是第三代诗歌的这处自我边缘化的立场,与中心的有意疏离,使其诗歌的地域化特征得以加强。张延文概括为:“‘第三代诗群’的地域性特点,也是和这种分散化的现实密不可分的”[ 张延文.新时期诗群流派研究[M]. 南京:凤凰出版社,2012:38.]。网络时代的到来,并没有对地域诗歌构成颠覆。张延文认为,网络带来的虚拟生活,反而让诗人更好地反观自身的现实境遇,使其写作更具备地域性特征。

但地域性诗歌的价值并非绝对的,也不是按地域来划分诗歌群体就具有文学意义。张延文在论述过诗歌群体的地域性特征之后认为,地域属于诗歌本体之外的次级因素,更重要的是创作出具有地域性特征的诗歌作品。这种对地域性诗歌和地域诗群价值的辩证思考,呈现了其诗学研究中的严谨态度。也因为有这种对于地域文学价值的辩证,他后来的中原诗群研究,并不是纯粹因为他身居中原,而是还有更多文学意义和价值方面的考量。

虽然张延文的学术研究是从诗学开始,但在2010年左右,他逐渐开始小说叙事研究,写下了许多小说叙事研究的论文,与作家墨白做了多次对谈,有诸多独到的见解。他的小说叙事研究主要集中在墨白小说研究上,具有以下几个方面的特征。

对于小说叙事的研究,张延文同样非常注重文本的细读。在对墨白小说个案的研究中,张延文细读了《风车》《手的十种语言》《重访锦城》《一个做梦的人》《欲望》三部曲等小说,通过具体文本来佐证自己的分析。

张延文分析《风车》时,将之界定为隐喻性叙事,魔幻现实主义的风格。但从表面上看来,这篇小说的文字呈现出一种客观冷静甚至是冷峻的风格。张延文通过对故事的复述,从小说故事结构层面来印证自己的论断;还通过细读,从小说细节中寻找隐喻性的象征。如张延文专门写了社员们在挖地时挖到陶罐,队长砸碎后出现了一个女性陶人。张延文认为这是队长“原始欲望发生的象征物”。这一发现,也使他对小说隐喻性叙事甚至魔幻现实主义的定位有了有力的佐证。

对《重访锦城》的分析,也体现了其文本细读的能力。他在《重访锦城》的故事结构中,发现两条线索,即外在的和隐含的线索;还从谭渔和雷秀梅穿过马路进入红色的士的段落中,发现了小说叙述上的断裂。但张延文的文本细读没有止于文本,还使用了大量的理论话语来对具体文本进行分析。在对《重访锦城》文本细读的基础上,他不仅运用了新批评派对文学语言的分析方法,还通过对叙事学的概念“信源”“信息接受者”“讯息”等的使用,分析出小说文本中所包含的冗余和不确定的信息。这些不确定信息揭示了文本中的多个讲述者,呈现出文本的复调特性。这是巴赫金的复调理论。而对于文学作为冷媒介的揭示又加入媒介学的理论。冷媒介和多余信息需要读者的主动阅读和心理回应,则出自姚斯的文学接受理论。

张延文在此文还呈现了对理论概念的化用。在他用来阐释小说中人与世界关系之时,他借用了政治经济学术语“获得与让渡”,并指出小说中这种关系是以让渡的方式而获得的,将一种具有形而上特征的关系变得更容易理解。通过对这一概念的化用,张延文打破了理论话语学科壁垒,可以算作一种理论创新。在其《有意味的形式——墨白《欲望》三部曲的审美追求》一文中,对《欲望》三部曲中三名主人公关系概括为“三位一体”。这是对宗教词汇的意义挪用,借助宗教词汇来对现代文本进行的意义阐释,同样也对这一词汇内在语义构成了更新,从中可以体现出其评论的诗性意味。

在《复调的发生与转换》一文中,张延文使用巴赫金的复调理论分析墨白的《手的十种语言》区分了文本中的我与叙事人,也区分了隐含作者和作者本人,并认为客观立场成为小说具备复调性的首要因素。这样的观点也具有理论创新的性质。在对《手的十种语言》的研究中,他还认为小说中新闻报道、信件、诗歌、档案、绘画等的拼贴成为一种更广泛意义的复调,论述从单纯的文学研究转向文化研究的视野,从文学艺术上的复调到文化价值上的复调。他还注意到小说中提到的画作《印度壁画》《老子归隐图》《伏羲创世图》等,发现了故事主题中的人类文化史。由之他不仅对其文学叙事价值进行分析,同样发掘出其文化诗学价值,并认为这种突破了文学局限的文化诗学,是复调艺术所希望达到的终极价值。

张延文的分析未局限于巴赫金的复调理论,而是针对文本,进行了理论的拓展与生成。这种研究方法一方面与理论先行和强制阐释不同,显示了其文学研究的文本本位思想;另一方面,他对复调艺术终极价值的判断也构成了一种理论创新。

张延文的小说研究注重对叙事形式的剖析。如在《墨白小说叙事时间的形式和价值》一文中,他对墨白小说叙事时间进行了深入的分析。他以一种随笔式的写作,将对叙事时间的定义,柏格森的心理时间等概念,墨白小说的文本,与墨白的对话,糅合在一篇文章中。这种非典型的学术论文,却具有一种深刻的复杂性。因为它并不局限于个体经验,而是从人类社会思想史的宏大的视野来理解时间,同时个人性的经验也参与到了对时间这一重要事物的辩证认知上。他在论述叙事时间时,也通过文本而涉及到了叙事空间,并作出了“带有鲜明的时代特征的叙事空间是叙事时间发生作用的有效媒介”的论述,可以见到作者研究思想的辩证性。

张延文的叙事研究,并未止于形式,而是不断探索形式背后的思想或者是二者的复杂关系。他对墨白小说的研究,就包括了叙事研究、文体研究、主题研究等多个方面。而这几个方面的研究又存在相互渗透和融合的现象。如在主题研究方面,他侧重对墨白小说中“神秘性主题”的研究,认为墨白小说对神秘的表述,不仅是叙事方法,也是叙事的态度。他从神秘性主题的生成和体现入手,将神秘性和诗性结合在一起进行研究,认为墨白小说的这种诗性集中体现在隐喻和象征的使用上。《风车》和《梦游症患者》中就充满了诗性的隐喻和象征。

这就构成了文体研究与主题研究的有效融合。不仅如此,他的主题研究中,也有叙事形式研究。如他对叙事时间的注重,分析了记忆对于叙事时间形成的重要作用,记忆中主观时间与客观时间的差别,认为这些也增加了墨白小说叙事的神秘性。除此之外,对叙事内容的文化研究,也成为主题研究的一部分,如对民间神秘文化,带有神秘色彩的非理性主义的书写的研究。在对这种书写的研究中,张延文还写下了许多有关于理性与非理性的辩证思考,使研究带有一定的哲学意味。张延文从多个角度来对墨白小说神秘性主题进行研究,并且认为这种神秘性对于理解墨白小说的现代主义风格来说,是一把重要的钥匙。这是他对于墨白小说研究的独到见解,也可以看作他诗学研究向小说领域的进一步延伸。

在具体文本分析上,也可以看到张延文并未停留在单纯的文学领域。他的许多研究,都以文学理论为切入点,却没有止于文学理论,而是往往以文学理论为线索,进入到文化理论甚至哲学领域。这在张延文对墨白的访谈中,体现得尤为明显。他与墨白的对话,从文学到哲学,从时间到空间,从现代性到后现代性,将文学话题放入到更广泛的文化语境中来谈。他将专业的学术术语转换成为更加普遍化的思想话语,不再是学院对于思想话语的垄断,呈现出其思想的深刻性。作家墨白因为这样的对话,也有了更多小说形式之外的思想表达。这种表达让人看到墨白文学创作的思想和意识自觉。这种直接的思想表达,对理解和研究墨白的小说有着重要的参考价值,也是对墨白写作价值与意义的进一步确认。

历史思维,是人文学科学术研究中重要的思维方式,也是人文领域价值和真理判断不可缺少的语境。张延文的研究注重历史语境中的辩证思考。如在《理性主义精神的非理性反思》一文中,他提出了对理性的反思,而且将之放入历史的语境中,去考察理性主义和反理性之间的辩证关系。

经过了历史的梳理之后,他得出了无法得到实证的事物,无法直接进行不合法的判定,因为有些非实证的存在恰恰会成为现实存在合法性的保障。这一结论是高度思辨性的,其所坚持的立场也是一种更人类学的和历史性的视角,而非一种科学主义的立场。

这样看似与研究文本无关的纯粹思辨,对文本的分析起却到了重要的作用,可以说是研究者立场的一个阐释。这种立场直接影响了对文本的社会价值评价。这种看似脱离文本的思想阐释在张延文的研究文章中有较多的存在,但它们不能算作研究的冗余,而是构成了研究的有效补充,让研究更为有力。这种辩证思考在他对墨白小说叙事中的时间研究中,就有所体现。他对于时间的论述中,并没有让自己的论述走向单一化,而是引入了关于空间的相关论述,使这一议题具有一种辩证的丰富性。

事实上,张延文的研究在注重历史语境的同时,也注重空间地理的比较。在《“颖河镇体系”的精神资源》一文中,对墨白小说题记中出现的诗句进行进一步的溯源,找到了它们的出处,从茨维塔耶娃、里尔克、博尔赫斯到瓦雷里等等。这一方面可以看出张延文研究视野的宽范,世界性的角度;另一方面,让我们看到张延文对比较和互文性研究的注重。

他还专门写作论文将略萨与赫塔·米勒等作家与墨白的小说进行比较。这样的比较不仅彰显研究者视野的宽范,而且可以看到研究者独特的人文地理观念,即:地方与全球并不是一种绝对的矛盾。现代性所带来的巨大变化,也波及颖河镇这样的小地方。在现代性的语境中,地方与全球处在一种持续不断的互动中,地方经验不再被限制在传统的中心化空间格局之中。在全球化的去中心化过程中,地方经验可以直接进行全球化的对话。张延文对墨白小说中恐惧美学的确认,通过与米勒作品的比较而概括出来的,体现出了对不同作家进行比较研究的价值。

张延文对墨白与略萨、赫塔·米勒两位文学大家进行比较研究,也反映了其对中原文学的一种文化责任感,即将地方从旧有的空间格局中解放出来,推动其全球化的一种实践。通过把地方文学中的作家与世界顶级作家的对比,使地方也不再是封闭和排外的,生成了一种独特的全球地方感。

张延文是河南方城人,长期供职于郑州高校,还有他的诗人身份,导致他与河南诗人有较多来往交流。这种与中原诗群距离上的亲近,使他将自己的研究领域进一步聚焦于“中原诗群”价值的发掘与阐释上。但这并不是他诗学研究转向唯一和最重要的原因。他早年的诗群与流派研究中,就有对地域性诗歌意义和价值的发掘和辩证性的阐释。如果说之前的流派和诗群研究更多停留在宏观层面,那么,对“中原诗群”的研究也就成为他流派和诗群研究的进一步细化和深化。

如果说张延文的诗群流派研究是一种宏观研究,那么张延文对中原诗群的研究,则是一种关于诗人的个体诗学研究。从诗群和流派论到诗人论,是不同的研究路径。但这样的个体诗学研究,并没有与他的群体流派研究发生断裂,而是具有内在的联系。他的个体诗学研究,往往是从流派或群体的追溯开始,有一种由宏观到微观,由群体到个体的过渡。如他早年对知识分子写作群体和平顶山诗群的关注,进一步延伸到他对海因、森子等诗人的研究。对于森子诗歌的研究,他从对诗歌群体或流派“知识分子写作”追溯开始,将森子的写作归入其中,然后再去发掘其独特性。对吴元成的研究,也从现代主义诗群大展来切入。这是张延文诗群与流派研究的进一步深入和延续。这样的由诗群、流派到个人的研究,使研究者对个人诗歌的特质把握更加精准。

在对中原诗群诗人的研究中,他以理论方法的多样性结合对诗人文本的细读阐释来判断其特点和价值。对待不同的诗人,他会采用不同的理论视角来进行阐释。

如对冯杰诗歌的研究,他使用现象学等方法来进行分析,认为冯杰在《一只黄鼬的秘密》中,对事物进行现象学式的还原,回到事物发生的现场,以细节来铺展诗性体验。同时他还用席勒素朴的诗与感伤的诗的理论来分析,还点明其诗歌两个重要的书写线索是“物象”与“我思”,并指出其写作背景为大时代和文化传统。在具体的分析中,张延文在这一组组矛盾及其所产生的张力中分析冯杰的诗作,既写出了冯杰诗作的丰富性和复杂性,又使其呈现出一定的秩序感和稳定性。

在论述蓝蓝诗歌特质时,他引用萨特的文学观来解释蓝蓝诗歌的“介入”,同样也使用严羽的诗歌理论来阐释蓝蓝诗歌里的兴趣。这显示出张延文诗歌理论运用上的打通中西和不设藩篱。他对一地雪的研究,则落脚到一种地理诗学上,发掘独山和白河作为一种文学地理景观在一地雪诗歌中的意义和价值。

张延文对森子诗歌的分析中,还使用到了经济学的“不可能三角”理论,用来论述诗歌中抒情和叙事的关系问题。将这种经济学理论挪用到文学领域,其适应性与否还值得深入探讨,但从中可以看出张延文研究方法的多样和杂糅越界。

研究理论和方法的多样性,并没有使张延文的研究脱离文本,陷入理论话语的空转,而是对具体文本更有针对性,也就更加突出了诗人个体的独特性。如对蓝蓝诗歌解读时中西理论的混用,恰恰是因为他想要发掘蓝蓝诗歌地域性与国际性的双重特征。在具体的文本细读时,他也进行了中西诗人之间的比较,对蓝蓝的研究,他就从与诺贝尔获奖者写起。这是他研究小说的重要方法,也用这种比较方法来研究蓝蓝的诗作。

理论与文本细读的结合,使他的研究具有较强的针对性。如对冯杰诗歌中乡村景观的理想主义色彩的揭示,对其语言的避免口语化与散文化的特征,以及弱化矛盾和避免审丑的揭示,都是富有见地的。在这种细读分析中,张延文还指出了冯杰作为一个现代主体的诗人立场,而其对传统田园诗的突破,就与这种现代主体身份密切相关。这也是对冯杰乡土诗歌写作研究的重要论述。

发掘个体诗学的独特性,在诗人森子这里也有较多的体现。张延文在分析森子作品时,将自己的解读与诗人的自述相互对照。这种对照并不是一种严丝合缝的对应,而是通过对照映射出诗人和解读者观点之间的裂隙。这一点解读者并没有掩饰。他知道对作品的阐释不一定要跟作者原意相符。张延文在对森子作品进行解读时会有意延宕判断,而是不断从诗人的一首诗转向另一首诗,让诗人的话语和诗本身来解释诗。作者将诗按照时间顺序来排列,对每一首诗的解释都要首先标明其创作时间,就像是让诗歌本身来讲述关于时代,也关于时间的故事。这也是有意对应实践诗学的标题,是作者对于森子诗歌的一种历史化的理解。

在论文中,张延文多次提出森子在进行具有主体性意义的深入追问,又在标题中将森子的诗学命名为“实践的诗学”,也是对森子诗歌创作的丰富、多元的特征的揭示,即:森子虽然具有诗学上的自觉意识,但并不因理论和相关主义、风格等而局限住自己的诗歌实践。张延文将之概括为坚定的立场和不断调整的创作姿态。这种创作姿态也可以看作森子应不断变化的时代的一种诗学策略。正因为这种实践大于任何主义或理论的标签,所以实践的诗学的定位才恰如其分。在评论森子有关沉默的诗歌主题时,他说只有发出声音,才能打破沉默,也可以体现他实践诗学的特征。

虽然张延文文学研究领域跨跃较大,研究方法多样,研究成果较为丰富,但基于以上相关研究,可以看到他诗学研究的一贯性,在诗群和流派研究多年之后进行的中原诗群个体诗学研究,也使他的诗学研究相对完整。对于小说叙事的研究,他也侧重研究墨白小说的诗学层面问题,并由之过渡到一种更具深度的思想研究。这种思想研究体现了张延文化学术为思想的能力和其思想深度。

而对于张延文学术研究的特点,则可以进一步总结为守望和越界。守望是对于诗学的守望,对于中原文学的守望。这守望中一方面有坚守,对自己研究方向的坚守;望则可以理解为一种观察,但同时还有照看之意。对诗歌群体流派进行的研究,延续至为中原诗群的研究,就是用诗学研究的光,对自己所处地方有着一种映照。而越界,则是他的研究方法和写作思路。张延文的小说叙事研究,就是对他诗学研究的越界。越界还与比较文学的研究方法有更多相关的联系。在小说研究中,他使用比较文学的研究方法,将墨白与略萨、赫塔·米勒进行比较研究,成为文学地理学上的越界。而在研究论文的书写中,张延文的论文结构也并没有严格遵循学术论文的刻板规范,而是在对问题进行阐释论证时有诸多的旁逸斜出,像是文字的自然生长。在通过论文进行研究的同时,他也不满足于研究者单一维度的阐释,还在研究方法上进行越界,访谈法成为他研究的重点方法。通过对话式的访谈,他将墨白思想者的一面激发出来,让他转换了一种自我表达方法,成为学术研究的一种重要参照。综合上述的特征,可以说,守望与越界是张延文文学研究的重要特点。

曹丕在《典论·论文》中有言: “文人相轻,自古而然”;“常人贵远贱近,向声背实,又患闇于自见,谓己为贤”。此诚良言,为我之座右铭。

做评论,首先要立其诚,诚实于文本,诚实于内心,诚实于言辞之外,诚实于己身之外。自己说出的话,要自己相信,不能妄言。自己做出的判断,要尽可能避免自身局限或者情绪带来的偏见,并在行文中让自己隐身。这既是对于作品的尊重,也是对于评论本身的尊重。

在评论中,道与术缺一不可,道是根本,术是路径,路径不止一条,需用心去寻,用目去观,用行动去验证。班固在《艺文志》中有言:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”文学的功能源于时代赋予,又超越时代而具有更深远的价值。评论的术局限于时代和个人,其历时性的功能源于道。

佛祖拈花,迦叶微笑,自有其不可说与不必说之处,但也得拈花达意,有缘者心领神会即可。《金刚经》有言:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”。《老子》有言:“道常无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫将不欲。不欲以静,天下将自正。”两者看起来有差异之处,看似是花与果的不同,因果有时也分不清楚,也不必区分。

《老子》有言:“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。”我们体察万物时,要有一个反观的过程,要明白善恶本是一体两面,光有波粒二象性。

《仪礼》有言:“辞多则史,少则不达,辞苟足以达义之至也。”日常语言表情达意和书面语有所不同,这里隐含着即时与历时性的差异,评论也有空间与时间属性,有场域的规定与限制;不同语境下言辞是否充分合理,就有了天壤之别。有人拿一样小玩意过来给你看,你大可以笑而不语,点头与否全看心情;当他捧着像是宝贝,那大可敬而远之,以免大煞风景。为人作嫁衣裳,要看对方的体态姿容,不能全凭着个人喜好,恣意而为。

无论春秋冬夏,刮风下雨或者艳阳高照,你在自家厅堂,可坐可卧,可笑可泣,也可沏一壶茶,喝多少喝什么全在心意。你到了别人的一亩三分田,就得小心则个,更何况这朗朗乾坤,普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。

没谁闲得无聊去找人听说教,当你不想说却不得不张口,这或许就是评论者的宿命。古人凡事可引经据典,你要是必得为虚无之物打个样,可要比古人难为情。文学乃无用之大用,评论者是言辞之外的梦幻泡影。

(原载《大观·东京文学》2025年5月号)