据央视新闻报道

2025年5月24日下午6时

中国工程院首批院士、

复旦大学附属华山医院

手外科主任顾玉东同志

因病抢救无效,在上海不幸逝世

享年87岁

昨天(5月25日)16时许

复旦大学附属华山医院发布讣告

从零起步,创造多个世界第一

根据华山医院官网显示:顾玉东教授于1961年毕业于原上海医科大学医疗系。曾任复旦大学医学院附属华山医院手外科主任,上海市手外科研究所所长,中华手外科学会名誉主任委员,中华手外科杂志总编辑。他擅长手外伤修复与再造,手麻、肌肉萎缩的诊治,周围神经损伤的诊治,臂丛神经损伤的诊治。

1961年,从上海第一医学院毕业的顾玉东投身手外科,从零起步,带领着华山医院手外科,屡屡创造了多个世界第一:

国际上用“膈神经”移位治疗臂丛神经损伤的第一人;

首创“第二套供血系统”使足趾游离移植再造拇指手术成功率提升到100%;

用伤者健侧的颈7神经来修复瘫痪的手臂获得成功

……

在全臂丛神经损伤治疗领域、在四肢外伤皮肤缺损皮瓣修复领域、在手指缺损游离足趾移植修复领域,顾玉东教授也做出了大量原创性的创造,揽获国家科技进步二等奖6项、国家发明奖2项,被授予国家级有突出贡献专家、上海市科技精英、上海市科技功臣等荣誉称号。

由于顾玉东教授精湛的医术、高尚的医德及突出的贡献,他曾获“白求恩奖状获得者”“全国五一劳动奖章”“全国先进工作者”“十大科技精英”等多项殊荣,是我国医学界楷模。

坚守“为人群服务”的“上医之道”

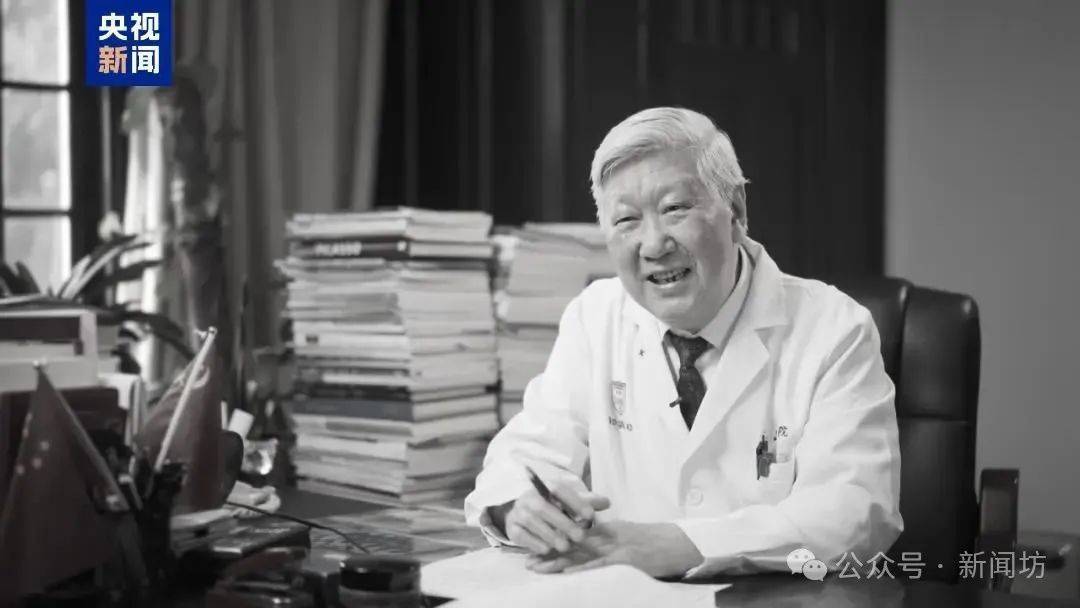

“听党的话,学白求恩,做好医生。”顾玉东教授总是用这三句话总结自己的从医经历。

投身手外科,对患者有同情心,对工作有责任心,对事业有进取心,对同志有团结心,这“四心”是顾玉东教授多年前为自己和手外科同事们立下的行为准则。

对患者要有同情心

从93%到100%,半个世纪前的一份恻隐,帮助青年顾玉东跨越了“医学天堑”。

1966年2月13日,顾玉东参与完成导师杨东岳医生主持的世界第一例足趾移植手术。此后十五年里,他们共为100名失去手指的患者进行了足趾移植,其中93例成功,7例失败。

每次为青年医生讲课,顾玉东总会提及一个失败的病例:19岁花季女孩不幸被机器轧烂了拇指,她带着希望,从千里之外来到华山医院。顾玉东按常规为她做了手术,但手术过程中发现,患者的足背动脉和进入第二趾的血管非常细,不足1毫米,风险很大。

患者术后新造的大拇指每况愈下,最终由红色变成了黑色。虽然家属一再表示理解,但顾玉东无法原谅自己。

痛心的案例,促使顾玉东努力钻研,历时五年分析研究,首创“第二套供血系统”,最终攻克了血管变异难题。

自此之后

华山医院手外科的

“足趾游离移植再造拇指手术”

再也没有失败过

顾玉东因此于1987年

首次获得国家科技进步二等奖

对工作要有责任心

这份执着成就了医学上的重大突破!1986年,黑龙江小伙在摩托车事故中,左侧臂丛受伤,左胸多根肋骨骨折。小伙子胸左骨瘫痪已成为残酷的现实,他痛不欲生,怀着一线希望来到华山医院找到顾玉东。

一系列检查后发现:患者侧膈神经、副神经和颈丛神经全部受到损伤,根本没有“多余”的神经了,也就是说,当时所有4 组神经移植法对他都不适合。

彼时的顾玉东已做了1000多例臂丛手术,他从1000多例手术中发现一个奇特规律:臂丛的5大神经根中,颈7神经根在损伤后很少有症状出现,只有当4根以上的神经根同时损伤时,颈7神经根的临床症状才会出现!

这一重大发现说明:

颈7神经根支配的肌肉

可由其上下两根神经代偿支配

顾玉东利用未受伤的健侧颈7神经移位,修复了患侧受损的臂丛。经过10个小时的显微手术,这台史无前例的手术终于成功完成。

“2018年度中国十大医学科技新闻”出炉,“改变外周神经通路诱导大脑功能重塑”荣登十大新闻之一。这项刊登在顶尖学术期刊《新英格兰医学杂志》的科研成果,针对中风等脑损伤导致的上肢偏瘫后续治疗。

顾玉东教授的学生徐文东在顾教授研究基础上,提出“健侧颈神经根交叉移位手术”全新策略,借助神奇的“手-脑”互动,单侧手臂瘫痪患者有望恢复上肢功能。突破性成果为人类认识大脑、调控大脑提供了激动人心的新视角。

“去世当天,还在医院上班”

学生讲述顾玉东教授的最后时刻

“顾老师是在工作岗位上走的。”昨天(5月25日)傍晚,复旦大学附属华山医院手外科徐文东教授接受记者采访时说,顾玉东教授自当医生开始,这60多年来,坚持周一到周六在医院工作。前天,也是一个周六,他照例来到办公室上班,可没想到,这是这名医生的最后一次上班。

作为顾玉东的学生,徐文东对记者讲述了顾玉东教授的最后时刻,直到临近生命终点,他还在牵挂着手外科领域的重要新课题。

让“瘫痪手”成“可用手”

勉励弟子再攻坚

“一切太突然了。”电话中,徐文东对记者说了这句话。

他清晰记得,与老师的最后一次会面就在5月22日下午。那一天,2025届的华山医院手外科研究生答辩结束后,徐文东兴奋不已地向老师汇报刚从国外开完学术大会带来的好消息,“大家都在讨论着我们的技术,是会议的大热点!”

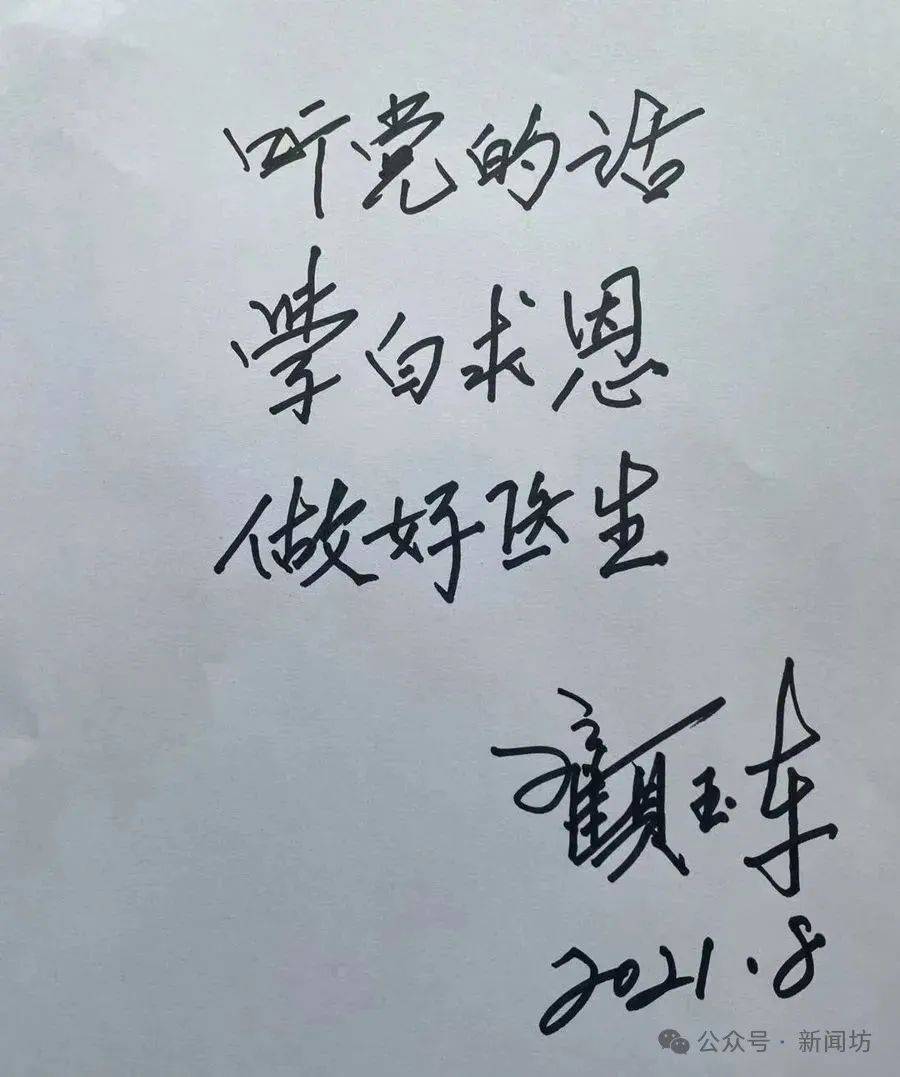

▲ 顾玉东院士与学生徐文东

他们口中的最新技术,是著名的“颈7神话”的延续,即在“左右颈7神经交叉移位术”基础上,进一步发展出通过创建外周-中枢通路、以修复肢体运动障碍的全新技术。通俗地说,就是让患者的“瘫痪手”成为“可用手”。

这个技术已蜚声国际。要知道,脑梗、脑出血等脑血管疾病是近年来危害人群健康的主要“杀手”。它的可怕之处不仅在于急性期带来的生命危险,度过急性期后的后遗症,更是重大医学问题。其中,一侧肢体偏瘫可导致患者失能、丧失行动能力,带来沉重的家庭和社会负担。据统计,我国这类患者达3000万。进入慢性期后的偏瘫肢体功能重建,是世界级医学难题。

通过严苛的临床随机对照实验,徐文东在顾玉东院士的带领下最终证实,他们采用的新技术可使近90%的“瘫痪手”在术后成为“可用手”,患者术后实现生活自理。

作为我国手外科“泰斗”,顾玉东教授常对青年医生谆谆教诲:要做一名合格的医生,首先要学会做“人”,要把个人融入于集体之中,希望一代代后来人,为手“内部肌”持续奋斗下去。

网友:“救了很多打工人”

新闻坊综合央视新闻、复旦大学、澎湃新闻、上观新闻、解放日报、文汇报、网友评论

来源:重庆晨报