说起北京,大家脑子里蹦出来的可能是天安门、故宫,或者是堵得水泄不通的长安街。可你有没有想过,如果时间倒回70多年前,北京的模样可能会完全不一样?

先说说梁思成这个人。他不是什么街头巷尾随便拉来的路人,而是中国建筑学界的泰斗级人物。1901年,他出生在日本东京,那会儿他爹梁启超正躲避清政府的追捕。梁思成从小就跟着家里跑,后来考进清华学堂,又漂洋过海去了美国宾夕法尼亚大学学建筑。

1927年,他学成归国,带着一腔热血想为中国的建筑事业出力。他不光是学者,还亲手参与过不少项目,比如主持修复天坛祈年殿、设计清华大学图书馆。他还跑遍了大半个中国,调研古建筑,把那些快被人遗忘的老房子记录下来。他的书《中国建筑史》到现在都是这个领域的经典。

但梁思成最让人记住的,还是他在1950年跟陈占祥一块儿提出的“梁陈方案”。那时候,新中国刚成立,北京被定为首都,城市规划成了头等大事。

有人主张直接以天安门为中心,把老城翻新改造,建个现代化的首都。梁思成却不这么想。他觉得北京的老城是块宝,里面有600多年的历史,城墙、胡同、四合院,都是中华文化的活化石,拆了就再也回不来。

他跟陈占祥琢磨出一个主意:在西郊另建一个行政中心,把政府机关、办公楼都搬过去,老城就留着当文化区,既保住了历史,又能满足现代需求。

这个想法听着挺靠谱吧?可现实是,梁思成的方案没被采纳。原因挺复杂,一方面是当时国家急着展示新面貌,想赶紧建个气派的首都;另一方面,资金和技术也有限,改造老城比新建一个区省钱省力。

于是,北京的城墙被拆了,胡同被推平,天安门广场成了核心,周围盖起了高楼大厦。梁思成眼睁睁看着自己心爱的古城变了样,心里啥滋味可想而知。

那咱们就来想想,如果当年梁思成的意见过了关,北京会变成啥样?这个问题没标准答案,但从他的方案出发,能猜出个大概。

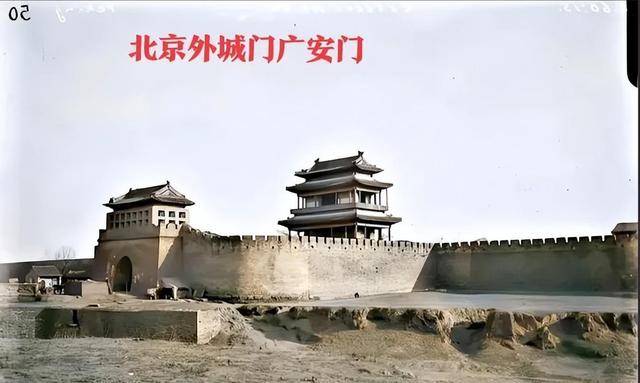

先说老城。如果“梁陈方案”成了真,北京的老城就不会像现在这样被大拆大建。城墙可能会好好地立在那儿,14座城门一个不少,像东便门、西便门这些地方,说不定还能成为游客打卡的景点。

胡同也不会被推得七零八落,那些窄窄的巷子、四合院,可能还住着老北京人,院子里种着石榴树,夏天晚上有人摇着扇子纳凉。钟鼓楼、什刹海这些地方,估计会更热闹,周围全是保留下来的老房子,透着浓浓的明清味儿。

老城要是保住了,估计会变成一个大文化区。梁思成在方案里提过,老城可以专注历史和旅游,不用塞进太多现代功能。想想看,故宫、景山、天坛这些地方可能会连成一片,中间穿插着修好的古建筑群,走在街上就像穿越回几百年前。

游客来了,不光能看景点,还能逛逛老街,买点手艺人做的玩意儿,吃点地道的豆汁儿、焦圈儿。这样的北京,可能会更像罗马或者京都那种城市,历史和现代各占一边,谁也不抢谁的风头。

再说新城。梁思成建议在西郊建行政中心,大概是现在公主坟到五棵松一带。那儿当时还挺空旷,规划起来方便。新城会承担政府办公、交通枢纽这些活儿,估计会盖不少大楼,但因为是重新设计,路能修得宽敞点,楼也能摆得整齐些,不至于像现在这样挤得喘不过气。

梁思成受过西方规划训练,他可能会参考美国或者欧洲的城市布局,搞出个功能分明、交通顺畅的新区。比如办公区、住宅区、商业区分开,中间用绿地和公园隔开,既实用又好看。

交通这块,新城估计也会比现在强。当时北京人口还没爆棚,规划得好,完全可以避免后来那种“首堵”的名声。地铁可能早早就连通老城和新城,路上跑的车也不会像现在这么多。梁思成还挺重视绿化的,他在方案里提到过要多留树、多建公园。要是真按他说的来,北京的空气可能会好不少,雾霾没准儿也能少折腾几天。

老城和新城分开的好处还不止这些。政府机关搬到西郊,老城就不用硬塞那么多办公楼,天安门广场可能就不会扩得那么大,周围也不会全是水泥建筑。两边各干各的,既能保住老北京的魂儿,又能让新北京有地儿伸展拳脚。这样的“双城”模式,可能会让北京更有层次感,不像现在这样,历史和现代挤一块儿,谁看着都别扭。

当然,梁思成的方案要是真实施了,后来的发展肯定也不是一帆风顺。咱们得接地气地想想,理想归理想,现实总有现实的坎儿。

比如人口问题。1950年,北京人口也就200多万,但到今天已经突破2000万。就算老城保住了,新城建好了,这么多人往哪儿塞?

新城可能会越扩越大,慢慢吞掉周围的郊区,甚至跟老城连成一片。到时候,交通压力还是会冒出来,堵车可能还是跑不掉。再说旅游这块,老城要是成了文化区,游客肯定多得挤爆,胡同里没准儿全是卖纪念品的小摊儿,居民生活反倒不方便了。

还有经济问题。当时国家刚起步,钱紧得很。建新城花的钱可不是小数目,规划、修路、盖楼,哪样不得烧钱?

老城修缮也得花心思,那些破房子要修成景点,得投不少人力物力。要是预算跟不上,梁思成的“双城梦”可能会变成半拉子工程,新城没建完,老城也没保住。

再往后看,到了改革开放,北京肯定还得变。梁思成的方案是1950年的思路,那时候没想过后来会有这么多高楼大厦、CBD啥的。等经济一起来,新城估计也得盖摩天大楼,商业区会越长越高,老城可能还得面对保护和开发的拉锯战。说不定到今天,咱们还是会觉得“哪儿哪儿都不够用”。

梁思成自己呢?他后来也没能逃过命运的安排。1950年之后,他的方案被否,身体也不好,得了脊椎病,走路都费劲。他还是没闲着,继续教书、写书,带学生跑工地,想把自己的想法传下去。1972年,他在医院去世,享年70岁。走之前,他留下了不少著作和资料,但那座他心里的北京,终究没实现。

说到这儿,你可能会问:梁思成的方案到底好不好?其实这事儿没啥定论。有人觉得他太理想化,当时的情况根本没法实现;也有人觉得,要是听了他的,北京可能会更有味道,不至于变成现在这个“大工地”。但不管咋说,他的想法确实让人眼前一亮。他不是光想着拆旧建新,而是想让老的新的都能活下去,这种思路在当时挺超前。

今天的北京啥样,大家都清楚。高楼多了,车多了,人也多了,老城剩下的胡同也就那么几条,城墙更是没影儿了。站在三环上看,哪儿还有当年那座四四方方的古都模样?可要是梁思成的方案成了真,咱们现在看到的,可能会是另一番景象——老城里有历史,新城里有未来,两边隔得不远,却又各有各的味儿。

这事儿想想挺有意思,对吧?要是你有啥想法,觉得北京还能咋变,或者梁思成的方案有啥漏洞,欢迎在下面留言聊聊。毕竟,城市这东西,不光是砖头瓦片堆出来的,还是咱们一块儿生活的地方。你说呢?