“行走河南,读懂中国”。河南卫视图文新媒体暑期特别推出“豫见名人・共游中原”专题策划,带你穿梭古今,探寻名人在河南留下的珍贵记忆。今天,让我们一同走进千年前“顶流”诗人杜甫的世界,开启一场穿越时空的文化之旅!准备好,精彩即将启程!

根脉之地·巩义:笔架山下,诗魂初成

《月夜忆舍弟》

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

“露从今夜白,月是故乡明”:这是全诗最动人的千古名句。身处安史之乱中的边塞,寒露已降,秋意肃杀。诗人抬头望月,在他心中,唯有故乡巩义的月亮才是最明亮、最温暖的。

“有弟皆分散,无家问死生”:战乱导致兄弟离散,音讯全无,连“家”这个最基本的依靠和牵挂都已失去。巩义,这个他出生的“家”,此刻更成为遥不可及的痛与念想。

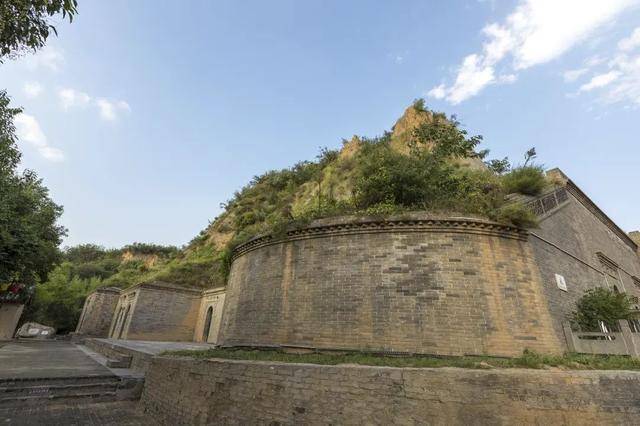

此诗写于杜甫流离边塞之时。站在他出生的窑洞前,更能理解这份战乱中的飘零感与对故土安宁的渴望。巩义,是他诗中“故乡月”的具象坐标。

景点推荐

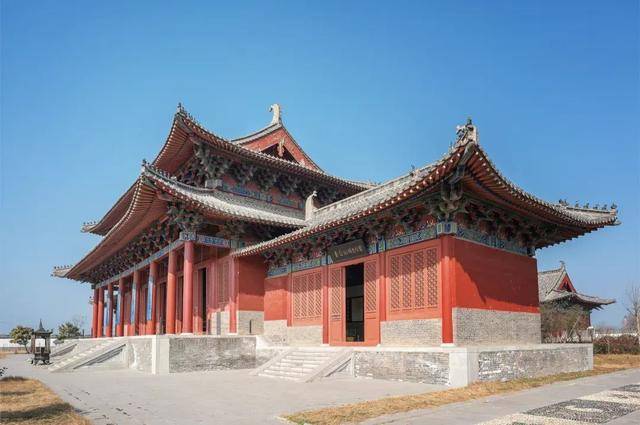

1. 诞生窑:这座依山而凿的窑洞,是杜甫生命的起点。

2. 笔架山:杜甫幼年读书、嬉戏之地。山形如笔架,仿佛天然为文星所设。

3. 纪念馆/诗歌碑林:了解杜甫生平,感受历代对其的敬仰。碑林镌刻其名篇,行走其间,诗香弥漫。

壮游之地·洛阳:京华烟云,诗笔初试

《洛阳》

洛阳昔陷没,胡马犯潼关。

天子初愁思,都人惨别颜。

清笳去宫阙,翠盖出关山。

故老仍流涕,龙髯幸再攀。

“洛阳昔陷没,胡马犯潼关”: 胡马直逼潼关,凸显叛军势猛、国都危殆的紧张局势。“潼关”作为长安屏障,失守则京畿不保,地理意象强化危机感。

“天子初愁思,都人惨别颜”:一写玄宗西逃的惶惑(“愁思”),一写百姓生离死别的惨状(“惨别颜”),双线交织展现权力崩塌与民间苦难的共振。

“清笳去宫阙,翠盖出关山”:“清笳”(军号)离宫象征军事溃败,“翠盖”(御辇)出关暗指玄宗奔蜀。

“故老仍流涕,龙髯幸再攀”:尾联转写洛阳收复后场景。“故老流涕”是劫后余生的复杂泪水——含乱世之痛与归乡之喜;“龙髯再攀”以黄帝乘龙典故,喻百姓重迎天子(唐肃宗)的忠贞与希望,揭示战争创伤中不灭的民族凝聚力。

此诗聚焦757年安庆绪叛军攻陷洛阳的历史事件。洛阳作为唐东都,陷落后遭焚掠,百姓流离。杜甫以“胡马犯潼关”揭示叛军西进逼长安的危局。诗中“天子愁思”指唐玄宗仓皇西逃,“都人别颜”直击百姓离散之痛。

杜甫以20字浓缩洛阳从陷落到光复的血火史诗,在“宫阙-关山-龙髯”的意象跳跃中,完成对民族韧性的礼赞。

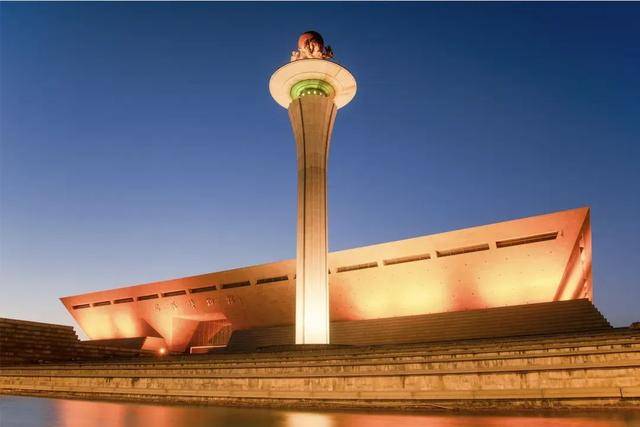

今日行走洛阳,在应天门的玻璃栈道下触摸唐代夯土,在博物馆的焦黑粟粒前凝视乱世伤痕,诗中的“故老流涕”仿佛穿越时空——那是文明劫难中的泪与希望,更是中华生生不息的永恒见证。

景点推荐

1. 应天门遗址博物馆:登复原阙楼俯瞰隋唐洛阳中轴线,透过玻璃栈道俯瞰唐代夯土基址,感受“清笳去宫阙”的沧桑。

2. 洛阳博物馆:特展“安史之乱与洛阳”陈列出土兵器、烧焦粮窖遗迹,佐证诗中“陷没”惨状。

3. 潼关古战场(洛阳周边):距洛阳2小时车程,登潼关城墙眺望黄河险隘。遗址公园沙盘推演战局,沉浸式体验“一夫当关”的战略意义。

《望岳》

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(虽咏泰山,精神气概源于此时代此经历)

“会当凌绝顶,一览众山小”:这种昂扬的进取精神、开阔的胸襟抱负,正是在他壮游天下,特别是在洛阳这样的文化政治中心,广泛交游、开阔眼界后形成的。盛唐洛阳的恢弘气象无疑深深滋养了他。

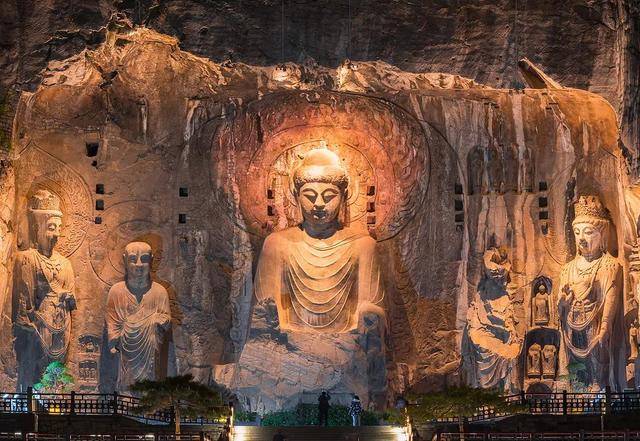

杜甫20岁左右开始壮游,洛阳是其重要驿站。他在这里汲取了丰富的文化营养,结交名士,初步展露才华。龙门、天堂明堂遗址所代表的盛唐气象,正是孕育《望岳》中凌云壮志的土壤。游洛阳,是在寻找杜甫豪迈诗情的源泉。

景点推荐

1. 龙门石窟:卢舍那大佛开凿于武则天时期的这尊巨佛,是盛唐气象在艺术上的巅峰体现之一。青年杜甫壮游洛阳时,极有可能亲临此地,被其宏伟所震撼。

2. 隋唐洛阳城国家遗址公园 (天堂明堂区域):这里是女皇武则天理政、礼佛的核心区域,是盛唐神都洛阳的“心脏”。行走在复建的明堂(万象神宫)、天堂(通天浮屠)基址上,触摸巨大的柱础,感受那个万国来朝、开放自信的时代脉搏。这正是青年杜甫所亲历的“开元全盛日”。

3. 洛浦公园/老城街巷:感受洛阳作为千年帝都的市井生活底蕴和“水韵”。想象杜甫曾在此访友、赏花、感受都市繁华。

豪情之地·商丘:梁园诗酒,侠气千年

《遣怀》

昔我游宋中,惟梁孝王都。

名今陈留亚,剧则贝魏俱。

邑中九万家,高栋照通衢。

舟车半天下,主客多欢娱。

白刃仇不义,黄金倾有无。

杀人红尘里,报答在斯须。

忆与高李辈,论交入酒垆。

两公壮藻思,得我色敷腴。

气酣登吹台,怀古视平芜。

芒砀云一去,雁鹜空相呼。

先帝正好武,寰海未凋枯。

猛将收西域,长戟破林胡。

百万攻一城,献捷不云输。

组练弃如泥,尺土负百夫。

拓境功未已,元和辞大炉。

乱离朋友尽,合沓岁月徂。

吾衰将焉托,存殁再呜呼。

萧条益堪愧,独在天一隅。

乘黄已去矣,凡马徒区区。

不复见颜鲍,系舟卧荆巫。

临餐吐更食,常恐违抚孤。

“邑中九万家,高栋照通衢”:“九万家”写人口稠密,高楼林立映射城市富庶。据史料,盛唐时商丘因隋唐大运河通济渠穿境而过,成为漕运枢纽,商船云集,经济繁荣。

“白刃仇不义,黄金倾有无”:刻画游侠仗义疏财、快意恩仇的豪气。商丘作为战国侠文化中心,至唐时游侠之风仍盛。

“忆与高李辈,论交入酒垆”:“高李”即高适、李白。三人于商丘酒肆畅饮论诗,杜甫以“壮藻思”盛赞李白的瑰丽诗才与高适的雄浑文风。

“气酣登吹台”:“吹台”位于开封,传为春秋乐师师旷奏乐处。三人登台怀古,杜甫则以此诗定格历史瞬间。

“芒砀云一去”:以汉高祖隐芒砀山的典故,暗喻盛唐气象如浮云消散,唯余孤雁哀鸣,抒发了对辉煌逝去的无限怅惘。

此诗作于唐天宝三载(公元744年)秋,杜甫与李白、高适同游梁宋(今商丘)期间。商丘古称“宋州”“睢阳”,是战国梁孝王建梁园之地,汉代为文化中心,但至唐代已渐衰落。三人登吹台、游梁园、猎于孟诸泽,诗酒唱和,成为文学史上著名的“梁宋之游”。

《遣怀》如一幅散逸着酒香与剑气的长卷,将商丘的市井豪情、文心侠骨熔铸于杜甫的深沉回望中。千年后,当我们行走在商丘古城垣上,仍能触摸到诗句里未冷的温度——那是大唐的呼吸,是诗人与一座城的永恒对话。

景点推荐

1. 梁园遗址:杜甫曾与李白 、高适一同游历商丘梁园,并在园中饮酒赋诗,留下了相关文学创作。

2. 应天书院:北宋时期,杜甫的诗作被收录于应天书院,该书院是古代重要藏书和学术交流场所,反映了杜甫作品在当地的文化影响力。

漕运之地·开封:汴河诗浪,盛世回响

《闻官军收河南河北》

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

“初闻涕泪满衣裳”:“涕泪”非哀伤,而是喜极而泣的复杂宣泄。八年流离的辛酸、国破家亡的隐痛、终见光明的狂喜,在“忽传”瞬间决堤。开封作为河南核心城市,其收复使诗人看到“田园在东京(洛阳)”的归乡可能。

“漫卷诗书喜欲狂”:“漫卷”的潦草动作,颠覆杜甫“读书破万卷”的儒雅形象,凸显战乱结束后的精神解放。呼应汴州的文化地位:唐代开封是文人荟萃之地,诗书“漫卷”暗示文化生活即将重启。

“青春作伴好还乡”:“青春”既指季节,亦暗喻光复后的开封重现“邑中九万家,高栋照通衢”的生机(《遣怀》)。

763年正月,唐军收复汴州(开封)、洛阳等河南重镇,安史叛军首领史朝义自缢,持续八年的战乱终结。汴州(开封)是漕运枢纽,收复标志着叛军经济命脉被切断。 杜甫早年游历开封,深知其“舟车半天下”的繁华,光复象征中原秩序重建。

杜甫未直写开封,却以归乡之路与光复狂喜,将这座漕运雄城的命运嵌入诗行。当后人吟诵“便下襄阳向洛阳”时,耳畔似有汴河流水奔涌——那是战乱平息后,中原血脉重新搏动的声音。

景点推荐

1. 三贤祠:位于禹王台公园内,建于明正德十二年(1517年),纪念李白 、杜甫 、 高适三位诗人在此相会并留下传世诗作。

2. 古吹台:是春秋时期音乐家师旷抚琴收徒的遗址,后经明代扩建为禹王庙。相传唐天宝三年(744年),杜甫与李白、高适曾登此台饮酒赋诗。

求道之地·济源:王屋访仙,诗心问道

《昔游》

昔谒华盖君,深求洞宫脚。

玉棺已上天,白日亦寂寞。

暮升艮岑顶,巾几犹未却。

弟子四五人,入来泪俱落。

余时游名山,发轫在远壑。

良觌违夙愿,含凄向寥廓。

林昏罢幽磬,竟夜伏石阁。

王乔下天坛,微月映皓鹤。

晨溪向虚駃,归径行已昨。

岂辞青鞋胝,怅望金匕药。

东蒙赴旧隐,尚忆同志乐。

休事董先生,于今独萧索。

胡为客关塞,道意久衰薄。

妻子亦何人,丹砂负前诺。

虽悲鬒发变,未忧筋力弱。

扶藜望清秋,有兴入庐霍。

“玉棺已上天,白日亦寂寞”:以“玉棺升天”暗喻华盖君仙逝,“白日寂寞”将自然景象人格化,渲染宗师离去后天地同悲的苍凉氛围。

“林昏罢幽磬,竟夜伏石阁”:暮色中磬声歇止,诗人在石阁彻夜难眠。幽磬声停象征道法传承中断,而“伏石阁”的孤寂身影,凸显求道者的坚韧与迷茫。

“晨溪响虚,归径行已昨”:“虚”字双关溪声空洞与内心虚无,“行已昨”暗指求道之旅恍如隔世,折射出理想幻灭后的疏离感。

“怅望金匕药”:“金匕药”代指长生之术,最终“怅望”收束全诗,宣告了访道失败的宿命,也埋下安史之乱前文人精神困局的伏笔。

《昔游》这首诗写于公元767年前后,是在李白、高适先后去世之后,杜甫追忆与两人同游王屋山的旧事。是杜甫对游历王屋山20多年之后触景生情,怀念王屋山之行而作。

景点推荐

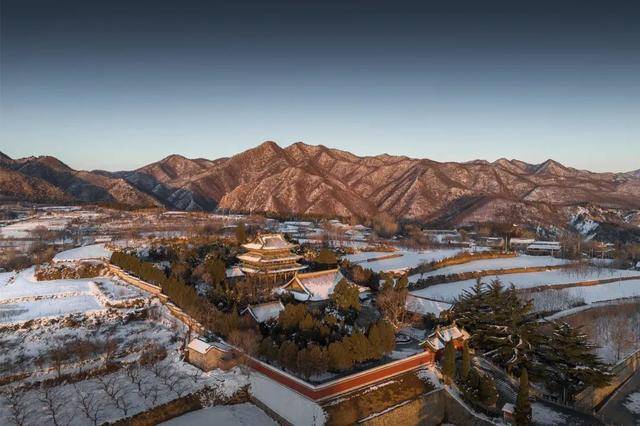

1. 阳台宫:唐玄宗敕建道院,司马承祯、玉真公主曾居此。可触摸唐风木构,感受“林昏罢幽磬”的静穆。

2. 华盖峰:顶俯瞰王屋群峰,秋日霜林尽染时,恰逢杜甫登临季节,最宜体味“暮升艮岑顶”的苍茫。

3. 天坛峰:主峰传为黄帝祭天处,云海缭绕如入仙境。凌晨登山可观“微月映皓鹤”般的日出胜景,遥想杜甫夜宿石阁所见。

4. 小有洞:杜甫曾“深求洞宫脚”,感受诗人“良觌违夙愿”的遗憾。

杜甫的一生,是苦难与辉煌交织的一生。巩义给了他生命的起点和乡愁的烙印,洛阳点燃了他青春的火焰和济世的理想。

他最终漂泊西南,客死孤舟,但他诗中那份对家国、对人民、对土地深沉的“忧乐”精神,早已融入中华民族的血脉。

诗在远方,更在脚下这片厚重的土地。

行走河南,读懂中国。追寻杜甫的足迹,我们不仅是在探访古迹、吟诵诗篇,更是在触摸一个民族最深沉的情感与脊梁——那份对家国的赤诚、对苍生的悲悯、对正义的坚守。“穷年忧黎元,叹息肠内热”、“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。

这份源自杜甫的“忧乐”精神,穿越千年烽烟,依然照亮着我们前行的路,给予我们面对现实的勇气与温度。

在你的家乡

是否也有一首诗、

一位诗人让你魂牵梦萦?

快来评论区分享你的故事!

图文综合自:澎湃新闻、新华社、河南文旅、搜狐、视觉中国等