飞利浦这个牌子,在中国老百姓眼里那可是老资格了,早年间谁家没用过它的剃须刀或者电饭煲啥的,广告到处都是,感觉就是高端洋货的代表。可现在呢,你去市场上转转,那些打着飞利浦商标的产品,里面好多部件都是国内代工厂拼凑的,质量参差不齐,商标是真的,货却不一定是原汁原味的。

这事儿说起来挺让人唏嘘的,一个百年老店,从科技前沿走到贴牌赚钱的路子,中间经历了啥弯弯绕绕,咱们慢慢聊聊。

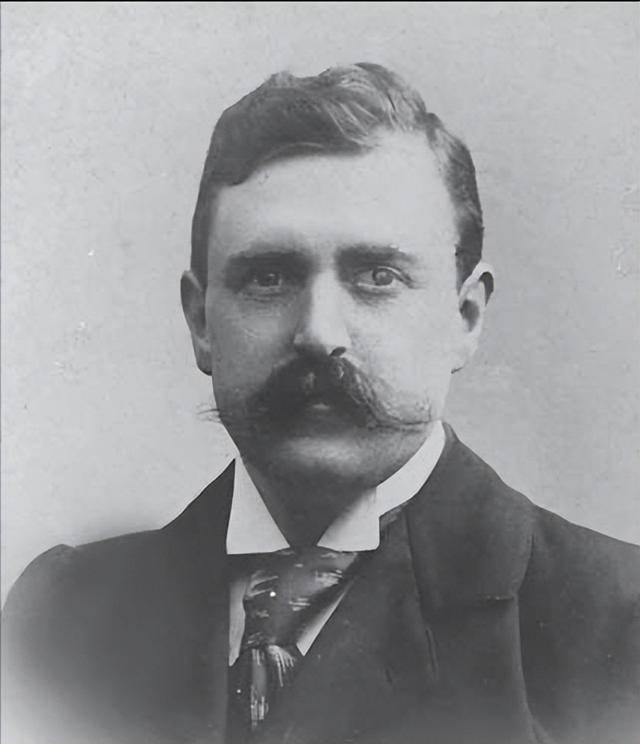

飞利浦起家于荷兰,1891年Gerard Philips和他爸Frederik Philips在埃因霍温建了个小厂,专门做碳丝灯泡,那时候电灯刚兴起,他们抓住了机会。Gerard是工程师出身,学过机械和电气,负责技术把关,1895年弟弟Anton加入,Anton懂商业,帮着推销产品,两人搭档把公司做大。

到1912年,公司改成股份有限公司,业务从灯泡扩展到真空管、无线电啥的,1920年代还搞了短波广播站PCJJ,1930年代推出Philishave剃须刀,战后进军电视、录音机等领域。巅峰时,飞利浦员工超40万,产品卖到100多个国家,1996年营收401亿美元,财富500强排53位,那叫一个风光。

在中国市场,飞利浦早早就进来了,1980年代就开始布局,建厂做家电,很快就成了家喻户晓的品牌。记得小时候,电视广告里飞利浦的剃须刀多火啊,父亲节礼物首选。医疗设备上,它从X光机起步,逐步做CT、MRI,在中国医院市场稳居前三,研发中心也设在上海啥的,创新 hub 搞了20年,2020年还庆祝过。

飞利浦在中国有600多个城市的业务,从研发到销售全覆盖,员工不少,贡献了公司全球营收的一部分。早期,它是科技先锋,带进来先进技术,推动中国家电和医疗产业升级,好多本地企业学着它的模式发展。

可好景不长,1990年代末,全球科技格局变了,亚洲制造业崛起,日本韩国企业低成本抢市场,飞利浦的多元化策略出问题了。它啥都做,从家电到半导体到医疗,资源分散,每个领域都难拔尖。

管理层乱,1981到2001年换了5任CEO,最短的只干1年,决策摇摆不定。2001年互联网泡沫破裂,半导体业务亏10亿欧元,公司开始瘦身,卖掉非核心资产。2004年,PC显示器业务3亿多美元卖给台湾冠捷,2006年手机业务转给中国电子集团,半导体分拆成恩智浦卖给私募。

2016年照明业务独立上市成Signify,2018年家电业务划为非核心,2021年37亿欧元卖给中国高瓴资本,现在叫Versuni,但还用飞利浦商标授权生产。

这些出售让飞利浦从全产业链巨头变成专注医疗的企业,家电啥的都外包了,尤其是卖给高瓴后,中国代工厂接手生产,贴飞利浦牌卖,授权收入成了公司利润来源。2024年,品牌授权收入4.19亿欧元,占总营收3.4%,几乎零成本赚钱。

但风险大,质量控制不住,2020到2023年,好多贴牌产品出问题,剃须刀电池漏液、电饭煲涂层脱落,用户投诉多,品牌信誉掉。医疗上,2021年呼吸机召回,泡沫材料有健康风险,股价跌八成,赔了上亿美元,2023年还和FDA签同意令,承诺整改。

飞利浦的陨落不是一蹴而就,早有隐患。多元化本来是优势,上世纪从灯泡到CD、DVD,从录音机到医疗设备,它定义了消费电子史,研发投入大,NatLab实验室年产6000专利。可到90年代,专业化成主流,它还分散精力,资源浪费,亚洲低成本制造冲击,制造优势丢了。

业绩滑坡,2018年营收280.7亿美元,只1996年的七成,财富500强排423,2019年掉出榜单,2024年营收194.93亿美元,不到1996年一半。中国市场也变了,早年飞利浦是先锋,现在家电贴牌多,本地化生产达90%,但需求降,2024年销售下滑中单数字,影响全球增长。

转型医疗是飞利浦的最后赌注,它在X光、CT、MRI上有优势,全球第三大医疗设备商,中国医院市场前三。2007年收购Respironics,2015年买Volcano,2017年Spectranetics,2021年Capsule和Cardiologs,加强诊断和护理。但问题没少,2021年召回涉及数百万设备,2023年赔4.79亿美元,2024年和FDA签同意令,美销售暂停几年。

2025年,CPAP诉讼还在打,829起案子在MDL,预计2025上半年赔11亿美元。财务上,2023年营收181.7亿欧元,2024年182亿欧元,调整EBITA边际10.5%到11.5%,自由现金流15.82亿欧元,但中国需求降拖累,2025年预期销售增长1%-3%,但关税影响大,现金流略正。

创始人Gerard生于1858年10月9日,1942年1月26日去世,Anton1874年3月14日生,1951年10月7日去世。他们奠基公司,从小厂到欧洲制造业骄傲,但后人管理不善,多元化埋隐患,导致今天局面。飞利浦现在像品牌运营商,不是产品创造者,制造根基弱化,技术话语权少。

中国科技先锋陨落,指的就是它从引进技术到卖商标的转变,本地企业崛起,它退居幕后。2025年,公司计划节约25亿欧元,简化运营,但宏观环境难,关税、中美贸易影响大。中国需求继续降,医疗业务虽稳,但整体增长慢。品牌还在,但荣光渐远,消费者买东西得小心,商标真不等于货真。

说到底,飞利浦的故事告诉我们,科技企业不能一味多元化,得专注核心竞争力。卖商标赚钱轻松,但丢了创新根基,早晚被市场甩掉。中国市场变化快,本土品牌起来,飞利浦从先锋变贴牌,挺典型的。

2025年,它还在努力,推出AI医疗软件,SmartSpeed Precise啥的,专利申请多,Clarivate Top 100创新者。但诉讼和关税压力大,自由现金流只略正,调整EBITA边际11.8%-12.3%。未来咋样,谁知道,但消费者得擦亮眼,买东西看清产地和质量,别光认商标。