老物件是刻在时光里的印章,藏着一代人的念想,也印着一个时代的模样。日子一年年过,好多老物件慢慢从眼前消失了。可只要瞅见它们,总能想起小时候的事,想起那些人 —— 如今还能认出这些物件的,多半不年轻了,少说也得五十岁往上了吧。

1. 水磨:水流转出来的 “碾米神器”

南方村落里,稻谷脱壳成米,靠的就是水磨 —— 从老早到碾米机出现前,有水的村子几乎都安着这物件。

你细看它的构造,才知设计者多机灵:锥形的辊子带着向心力,粮食倒进去,会自动往中间聚,粗点的顺着坡度往下滑,不用人管就能碾得匀匀的。水流 “哗哗” 推着轮子转,辊子 “咯吱咯吱” 碾着谷,白花花的米从出口淌出来,带着股清香味。那会儿蹲在旁边看,总觉得这水磨比谁都能干。

2. 笼头:给牲口戴的 “口罩”,护着地里的庄稼

给牛、驴、马这些牲口戴的 “嘴套”,模样像人戴的口罩,村里人叫它 “固嘴”。

地里干活时,农民怕牲口啃庄稼,就把这物件套在它们嘴上。耕地时牛要是犯懒,低头想啃旁边的麦苗,“固嘴” 一挡,就只能乖乖往前走。它不耽误牲口喘气,却把辛辛苦苦种的庄稼护得好好的,老辈人说:“这小玩意,比人盯得还紧。”

3. 火镰与火石:火柴普及前的 “原始打火机”

几十年前取火,靠的是火镰和火石。

取火全靠这俩 —— 火镰是块弯弯的铁片,火石是深色的石块,使劲一碰,火星子溅在艾绒上,吹几口气就着了。小时候见爷爷用它点旱烟:“咔嚓” 一声,火星落在艾绒里,爷爷撮着绒团吹半天,冒烟了就凑到烟锅上 “吧嗒” 抽。后来带玻璃粉的火柴便宜了,这俩就慢慢没人用了,现在想找块像样的火石,都得去老物件市场。

4. 陶土筷笼:窑里烧出来的 “餐具架”

陶土做的筷笼,窑里烧出来的,沉甸甸的 —— 有单筒、双筒的,图里这个是四筒的。

虽说笨重点,却结实得很,摔在地上都不容易碎。那会儿没塑料架,就靠它插筷子、勺子、擦碗布。四筒的最实用:一筒插筷子,一筒放勺子,剩下的能塞些小调料包。摆在灶台上,褐色的陶土透着烟火气,比现在的不锈钢架看着暖乎多了。

5. 竹编热水瓶:五六十年代的 “保温神器”

五六十年代的热水瓶,外壳是竹篾编的。那会儿塑料稀罕,大伙叫它 “软玻璃”,瞅着神奇,谁也说不清是咋做的 —— 哪像现在,啥都能用塑料做。

我妈说,她当年嫁过来时,陪嫁就有这么个热水瓶,竹篾编得密不透风,上面还缠了红绳,算是体面物件。冬天灌上热水,捂在被窝里,能暖一整夜脚,比现在的电热毯还让人踏实。

6. 煤油灯:玻璃罩里的光,照亮了多少夜晚

这是煤油灯,没通电的年月,寻常人家靠它照亮。燃料是煤油,老辈人叫它 “洋油灯”;安了玻璃灯罩的,就叫 “罩子灯”。

灯芯是棉线做的,中间有个旋钮,拧一拧就能调亮度。有了玻璃罩最妙:既能挡风,又能让灯罩里温度变高,煤油烧得透,比没罩子的亮一倍,还省油。那会儿家境好些的才用得起带罩子的,普通人家就用个小碟子装煤油,插根灯芯,光昏昏的,却照亮了多少孩子趴在炕桌上写作业的夜晚。现在电灯普及了,这灯成了箱底的老物件,玻璃罩上的灰都积了厚厚一层。

7. 编草鞋工具:腰上拴着的 “编织架”

编草鞋的家什,一头用绳子系在腰上,人坐在板凳上,另一头拴在伸出去的木杆上,手里拈着稻草或麻线,一勾一编,半天就能编出一双。

奶奶就用这工具编过草鞋,糙是糙,却结实 —— 雨天穿在脚上,踩泥里不打滑。那会儿穷,买不起布鞋,村里男人几乎人人一双,鞋底磨薄了,换层草再编,又能穿俩月。

8. 马蹬:骑马时的 “脚凳”,藏着江湖气

这是马蹬,有铁的、铜的,骑马离不了它。人踩着它翻身上马,马跑起来脚也不会滑,“蹬里藏身”“认蹬上马”,说的就是它。

有个谜语特形象:“一物腰中挂,双脚踩着它,下雨不沾泥,飞奔走天下”,谜底就是马蹬。过去跑江湖的、赶马帮的,脚上都离不开它,铜制的磨得锃亮,能照见人影,透着股江湖气。

9. 升子:量粮食的 “老标尺”

升子是过去量粮食的木家伙,方方正正的。一升能装三斤,十升是一斗(三十斤),十斗是一担(也写 “一石”,三百斤)。

交公粮时,生产队的人就用它一舀一舀地量,“一升、两升、三升……” 数着数着,粮食堆成小山。那会儿的升子做得标准,多一点少一点都看得清,谁也别想糊弄。现在早用电子秤了,升子也就成了老辈人嘴里的 “老古董”。

10. 马槽:喂牲口的 “大石碗”

这是马槽,其实农家喂牛用得多 —— 石头或木头凿的长槽,装草料和水,牛低头就能吃。

我老家的马槽是石头的,用了几十年,槽沿被牛舌头舔得光溜溜的,连石头纹路都快磨平了。夏天槽里剩的水,牛喝完了,我们这些孩子就伸手舀着喝,凉丝丝的带点草腥味,却觉得比井水还解渴。

11. 老式气灯:戏院亮如白昼的 “大家伙”

这物件有些年头了,少说六七十年。那会儿农村没电灯,村里戏院唱戏,就靠它照亮 —— 隔会儿就得有人打气,气足了,灯亮得晃眼。

它叫老式气灯,有烧煤油的,也有烧汽油的,灯泡是特制的,灌满油手动打足气,一次能亮两三个钟头,比好几盏煤油灯加起来还亮。小时候看不懂原理,只觉得那 “嘶嘶” 冒气的灯真神奇,戏台上的花脸、青衣,连脸上的油彩都看得清清楚楚。现在早没人用了,成了博物馆里的稀罕物。

12. 手动理发推子:八十年代前的 “剃头神器”

八十年代前,理发店用的都是这种手动推子 —— 金属做的,上下两排齿,推的时候得使劲攥着把手往回拉,“咔哒咔哒” 响。

我小时候去理发,就遇见过推子断了个齿。理发师傅捏着推子瞅半天,笑着说:“你这头发粗得跟铁丝似的,把推子都硌坏了。” 现在想起来,那推子虽笨,却剃得干净,不像现在的电动推子,总觉得少了点 “人味儿”。

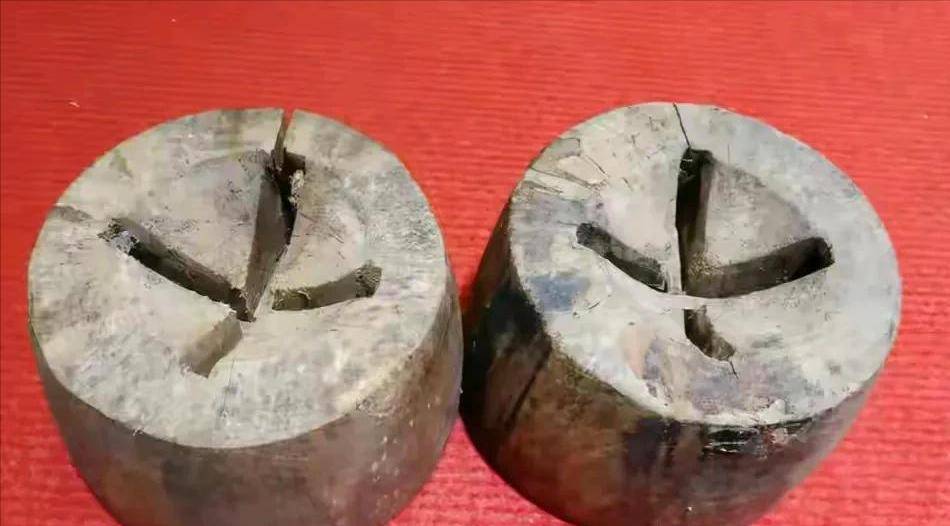

13. 编绳编席工具:绳匠、席匠的 “吃饭家伙”

这是过去编绳匠、编席匠用的工具 —— 能把一根粗绳分成三股或四股,编起来更结实;编席时,就用它把芦苇条劈成细条,纵横交错编出花纹。

村里的老席匠说,这工具看着简单,却得练三年才能用好 —— 分条不能太粗也不能太细,编的时候得手眼配合,不然席子要么松垮,要么硬得像石板。那会儿谁家嫁闺女,陪嫁里有一床细篾编的席子,能在村里炫耀半年。

这些老物件,是时光留在生活里的脚印。能叫出它们名字的人,心里都揣着一段旧时光 —— 可能是蹲在水磨旁看碾米的午后,可能是被理发推子 “咔哒” 硌头发的疼,也可能是煤油灯下拉长的影子。它们虽老,却带着温度,一摸,就想起当年的日子,踏实又鲜活。