对于战斗机而言,其雷达的探测能力十分关键,因为只有看到敌机才能进行战斗,所以中美俄等战斗机制造大国都非常重视战机的雷达探测技术。近期,一则关于美国F-35战斗机换装氮化镓雷达的消息引发关注,不过这个消息让人看了很好笑,就是美国好不容易制造出来的 F35战机氮化镓雷达装置,却发现尺寸过大难以安装,不得已之下,只好缩小尺寸,但相应地也减弱了其探测能力。

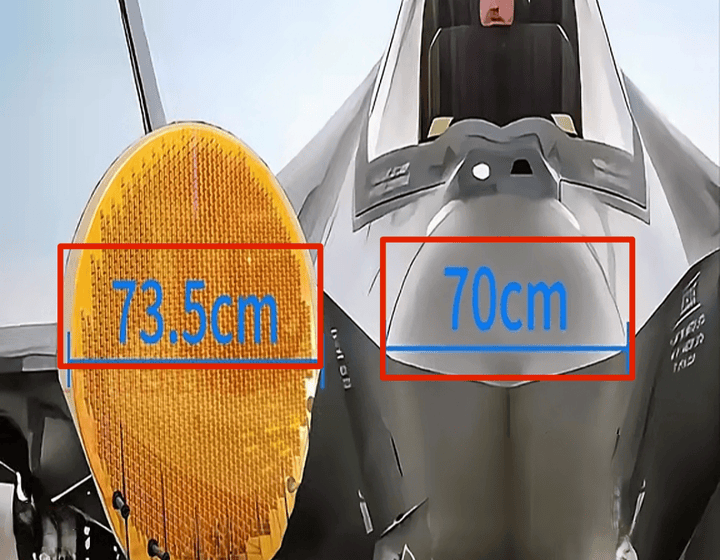

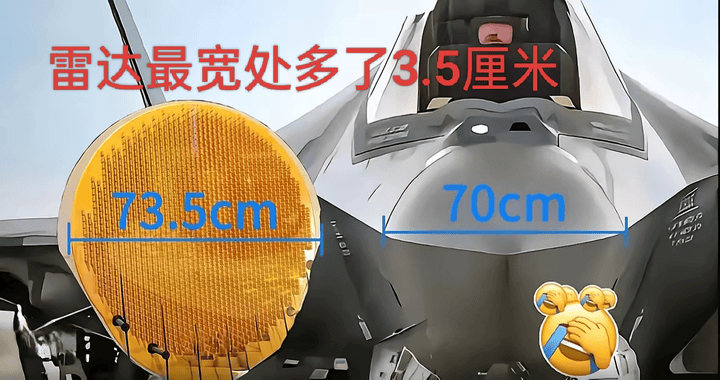

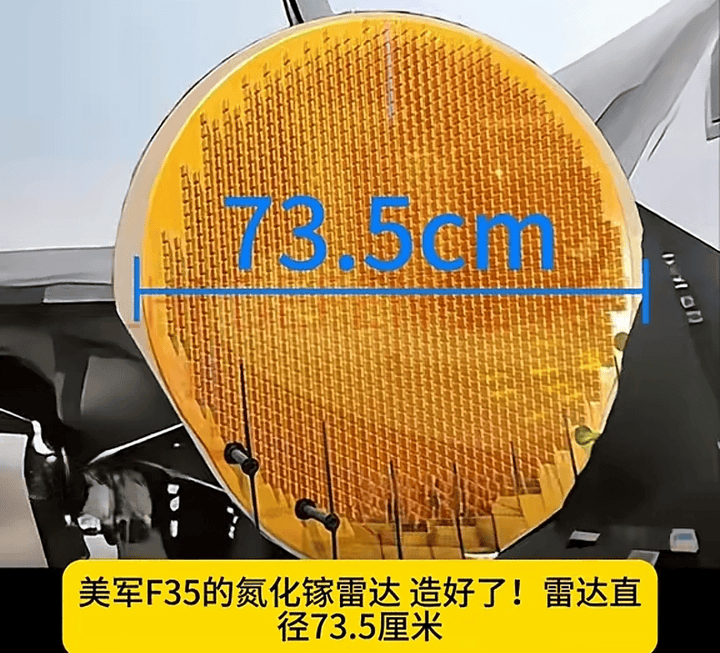

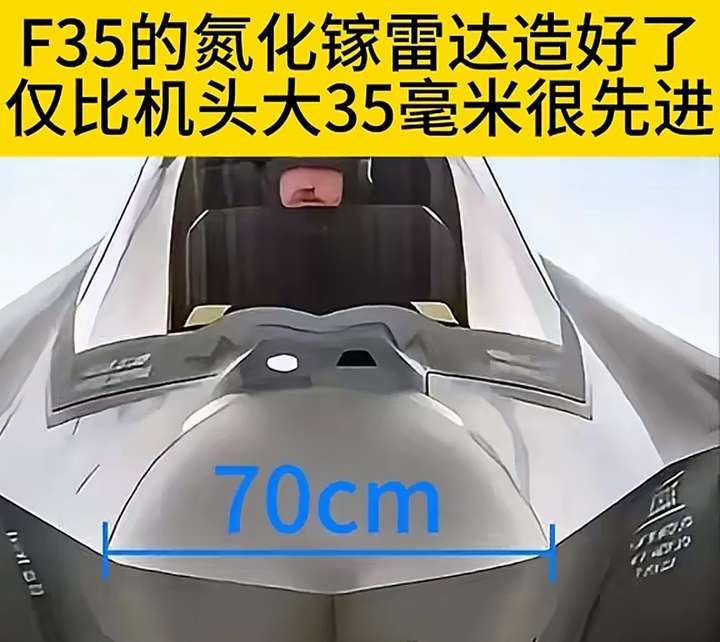

据相关信息显示,美国为F-35研制的氮化镓雷达直径达73.5厘米,而战机机头内径仅70厘米,这3.5厘米的差距导致雷达无法安装。为解决这一问题,美方不得不缩减雷达尺寸,然而代价却是F35战机的探测距离减少100公里。

不过必须指出的是,对于这一消息的真实性目前不能确定,信息的官方来源也尚不明确,但也不能就此轻易否定,毕竟在军工领域,类似因设计疏漏导致的问题并非没有先例。

从消息描述来看,这次F-35的氮化镓雷达困境颇具戏剧性。氮化镓作为新一代半导体材料,在雷达领域具有显著优势,能提升探测距离、抗干扰能力和稳定性,是各国战机雷达升级的重要方向。美国为F-35配备该雷达,本是为了增强其作战能力,尤其针对高超音速导弹探测等需求。

然而,关键的尺寸偏差让前期研发成果打了折扣:要么强行缩减雷达模块,接受性能缩水;要么继续研发压缩尺寸,耗费更多时间和成本;要么寄望于软件算法弥补损失,但效果存疑。无论选择哪种方案,都需要在性能、成本与时间之间艰难权衡,暴露出研发过程中可能存在的设计衔接问题。

对于这一消息的真实性,我们需保持审慎态度。军工项目的细节往往涉及机密,设计和制造方事前没有准确掌握也是有可能的,此前类似的“低级失误”确有发生。

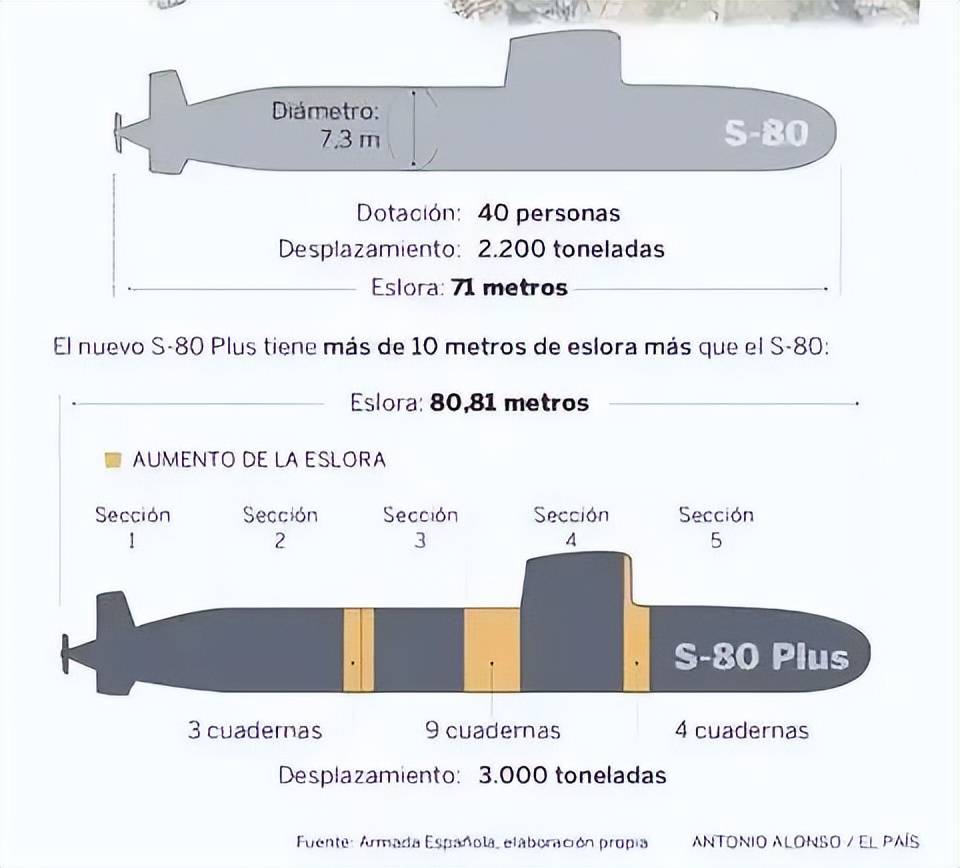

比如2013年前后,西班牙在建造S-80型潜艇时,就因工程师设计计算时的小数点错位,导致潜艇超重约100吨——这一偏差直接威胁到潜艇的基本浮潜安全,下水后可能无法浮起,强行下沉则有沉没风险。最终,西班牙不得不对潜艇进行大幅改造,不仅导致预算飙升,还因潜艇体积变大而被迫扩建军港,成为军工史上因细节疏漏酿成重大问题的典型案例。

由此可见,即便在技术成熟的军工体系中,设计环节的衔接失误也可能造成严重后果,因此F-35雷达的尺寸问题虽存疑,却并非完全不可能。

抛开该消息的真伪不论,单就战机雷达技术发展而言,美国在这一领域的优势已经不再拥有。事实上,我国在战机雷达技术上已实现弯道超车。目前,我国大部分四代和五代战斗机均已配备氮化镓雷达,其中歼-20和歼-35的雷达探测距离在同类型战机中处于领先地位。

更值得欣喜的是,近年来我国在雷达材料技术上持续突破:早有消息称我国已掌握比氮化镓更先进的氧化镓雷达材料技术,能进一步提升探测能力;而且我国山东大学有一科研团队研发的碳化硅雷达基座材料,更是突破性地大幅提升了雷达探测距离,使用这种材料的歼20战斗机的雷达探测性能可达500公里以上,被认为已接近预警机水平。

从技术迭代的角度看,雷达材料的升级直接决定着战机探测能力的天花板。氮化镓相较于传统的砷化镓材料已是巨大进步,但我国在氧化镓、碳化硅等材料上的布局,已将雷达技术推向了新高度。即便F-35最终妥善解决了当前的尺寸问题,其氮化镓雷达在性能上也难以追上我国同类战机的水平。

总体而言,F-35换装氮化镓雷达的“尺寸困境”,无论真假,都折射出军工研发中设计衔接、技术平衡的复杂性。

而在全球战机雷达技术的竞争中,我国已凭借持续的技术突破占据领先地位,这一优势不仅体现在现有装备的性能上,更体现在材料研发的前瞻性上,为未来战机作战能力的提升奠定了坚实基础。

极端热浪来袭!我国中东部将重现“乾隆八年”的酷热!会有多热?

印度又打缅甸了?出动上百架无人机攻击缅境内多个武装营地,缅甸起飞枭龙战机应对

美媒称“全球首款5.5代战机”服役,即中国的歼-20S!它有多强?