河南日报客户端记者 张体义

记者7月20日从河南省文物考古研究院获悉,中国考古博物馆举办的“中华文明溯源系列学术讲座”第四十五期7月12日举行,河南省文物考古研究院马俊才研究员以《新石器时代南北文化交流中心——南阳黄山遗址重要考古发现与收获》为题,带来一场围绕新石器时代南北文化交流中心黄山遗址的文明发展进程的精彩讲座。中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥研究员主持讲座。

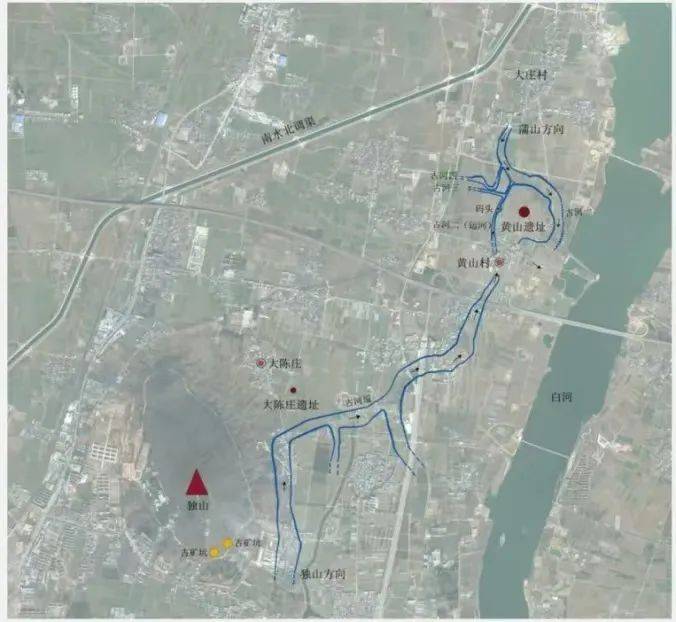

河南南阳黄山遗址地处豫西南通往中原腹地的南阳盆地中心,是史前文化交流融合的关键地区。遗址由小山和岗地组成,其西南方向约3公里处就是著名的独山——中国四大名玉之一“独山玉”的产地。遗址的发掘工作于2018年5月正式启动,并在2020年被纳入“考古中国·长江中游文明化进程项目”。截至2024年累计发掘面积已经达4300平方米。

马俊才研究员介绍,黄山遗址主要包括仰韶文化、屈家岭文化及石家河文化三个时期的遗存,分别位于遗址下层、中层和上层。黄山遗址共发掘出仰韶文化房址或作坊71座,墓葬35座;屈家岭文化房址或作坊42座,墓葬250余座;石家河文化房址1座,墓葬1座,并且发现了延用三个时期的码头和人工河局部等遗迹。

遗址内仰韶文化时期遗存丰富。仰韶文化早期发现墓葬20座,其中M105随葬1块独山玉青花料,M185墓主人口部发现一块白玛瑙料,说明黄山先民已经开始制玉。遗址内发现有作坊和一处长约8米、宽约4.6米的仰韶早期大型夯基房址,同时发现较多同期制石玉器相关遗物,确定此期存在宫殿式高等级建筑,再次佐证此时黄山遗址先民已经开始规模化生产石玉器。

仰韶文化中期的黄山遗址先民生活水平十分富足。虽然并不饲养家猪,但此时的黄山先民仍大量食用猪肉,墓葬中常见猪下颌骨作为随葬,可能是一种财富或辟邪的象征。还发现有制玉作坊。

遗址内发现仰韶文化晚期建筑址52座,分前坊后居、坊居、长方形墙基加柱洞、工棚、圆形地面房5种。其中,“前坊后居”式房址以F2号房址为代表,近南北向建造,由3个单元“前坊后室”和1个二开间有腰墙南面敞口的工房组成,长约16.8米,宽7.7米,面积129平方米,房址内样本的测年结果为距今5030-5296年,房址内出土陶器74件、陶纺轮38个、石工具与玉石器和料近80件、骨器4件。遗址建筑上有火烧痕迹,结合出土陶器变形、开裂的状况判断可能为失火所致。

除房址外,黄山遗址内还发现有粮仓群,这可能与当时遗址内具有高附加值的玉器手工业有关,古人或许使用玉器换取粮食、肉类和酒。粮仓的形制为木骨泥墙的筒状结构,顶部覆盖草泥,主要用于储存粟和黍。在遗址49平方米的范围内,共发现了7个同时期的粮仓,间隔仅1米。经过勘探,整个仰韶中期遗址内可能存在数百个粮仓,并形成专门的仓储区,粮仓之间留有防火间距和排水通道。

屈家岭文化时期的遗存发现有墓葬、祭祀坑、房址和作坊址以及瓮棺葬等。墓葬发掘成果最为丰厚,共发现250余座墓葬,等级森严且随葬品丰富,其中出土了石、玉钺的墓葬有22座。值得关注的是,2018年以前,全国新石器时代出土的猪下颌骨总数仅有3500件,屈家岭文化墓葬就出土了2000件以上的猪下颌骨。此外,M172号“织女”墓中出土有八枚骨制编织针,证明我国的编织工艺在当时已处于世界领先水平。

马俊才研究员提到,截至目前考古队已清理出屈家岭文化时期祭祀坑12座,其祭祀活动多数用整猪祭祀,个别使用猪下颌骨。这种祭祀行为往往发生在作坊开工前,工匠们通过祭祀祈求制作玉器顺利、生活富足。屈家岭文化时期形成了统一的作坊区,发展成由国家控制的大型制造中心。此时的建筑技术也发生了革命性变化,柱梁结构开始出现并沿用至今。此期的瓮棺葬发现近300座,葬具一般由两件陶器扣合而成,墓主为儿童,少数可能为小祭祀坑。

黄山遗址发现仰韶和屈家岭文化的人工运河与一座“码头”。大型人工河宽27米、深7米、长500米左右,与通往独山的自然河相通。“码头”为直径50米左右的半圆形,清理了局部,坡岸上有厚0.5-1米富含烧土的踩踏层和烧土垫路。近期在仰韶时期的河道中还发现了一艘大型独木舟,宽60厘米左右,目前清理出的长度已达12.3米,很可能是中国迄今发现最大的早期独木舟。

黄山遗址出土遗物数量丰富,据2021年12月不完全统计,遗址共出土制玉工具和玉石制品5万余件,骨器50件,陶器近700件,还有大量的玉料、石器、陶器与少量玉器等原地保存。石器以农具和兵器为主,种类有耜、斧、铲、锛、凿、刀、钺和镞。玉器质地有独山玉、玛瑙、黄蜡石、石英、汉白玉、方解石、滑石等,种类有耜、斧、铲、锛、凿、璜、珠等。根据对遗址内出土玉器的分析,可知当时玉器的加工主要包含三种主要工艺,即片切割、线切割及旋转工艺。而遗址中出土的小型钻头、刻刀等制玉工具,展示了完整的玉石切割流程。

马俊才研究员表示,考古队与多个团队展开合作,帮助厘清了玉料成分分析、人骨分析、植物考古等方面的问题。

经过对玉料成分的分析,发现黄山遗址中的玉器除独山石和玉外,还有蛇纹石、透闪石、玛瑙等玉器;对人骨DNA研究得知,黄山遗址先民来自不同地区,基因构成相当多元,这说明黄山遗址在当时可能是一个吸引了四面八方人群前来的大型聚落;植物考古分析发现大量粟和一些稻、黍种子,并在出土的曲腹杯上发现了酒类遗存;对小陶罐残留物采样分析,发现有磷酸盐残留,推测原本可能用于盛装古代化妆品。

马俊才研究员指出,黄山遗址是一处新石器时代中心性聚落遗址,而淅川下寨遗址、城河遗址、灵宝西坡遗址出土了与黄山遗址相似器型的玉器,这反映了新石器时代晚期南北文化交流、融合、发展的基本特点,为探讨豫西南地区社会复杂化和文明化进程提供了关键材料。(图片由中国考古博物馆提供)