清晨的峡山湖畔,薄雾尚未散尽,北京大学现代农业研究院的实验室已亮起灯光。邓兴旺院士团队的年轻科研人员正对着基因测序仪分析数据,温室大棚里的智能传感器实时传回作物生长参数,10公里外的试验田里,农民正按照研究院定制的“种植方案”进行田间管理。这片曾以传统种植业为主的土地,如今正以“现代农业科技硅谷”的姿态,书写着人才引领高质量发展的鲜活篇章。

破题:在“短板”与“机遇”的交汇点上谋篇

多年前的峡山,正站在农业转型的十字路口。全区31万亩耕地中,绝大多数为分散经营的小农模式,优质品种覆盖率较低。当时,一位种粮大户的感叹刺痛了当地干部:“咱们种地凭老经验,人家用新技术,同样一亩地,收入能差出一倍!”

与此同时,一场关于“农业未来”的探索正在全国展开。邓兴旺院士带着“给中国农业插上科技翅膀”的初心,正为他的现代农业研究寻找“试验田”。这位从湘西走出的科学家,始终惦记着“让农民少流汗、多赚钱”,他带领团队考察了10余个省份后,被峡山区的生态禀赋和发展决心打动,这里拥有山东省最大的水库—峡山水库,土壤有机质含量高,负氧离子含量每立方厘米3000个以上,且远离工业污染,是开展农业基础研究的天然实验室。

“缺技术、缺人才,正好遇上想干事、有平台的团队,这是难逢的机遇。”峡山区管委会当时的决策至今仍被提及,举全区之力建设北京大学现代农业研究院,把“筑平台”作为引才聚才的核心抓手,让高端平台成为人才创新的“强磁场”。这一决定,不仅改写了峡山区的发展轨迹,更探索出一条欠发达地区依靠高端平台集聚人才、实现弯道超车的新路径。

筑基:用“全周期生态”搭建人才创新沃土

“不是简单建一栋楼、给一笔钱,而是要让科研人员从‘落地’到‘扎根’,全程没有后顾之忧。”峡山区党群工作部副主任伦安頔回忆,为了让邓兴旺院士团队安心创业,峡山区创新推出“平台建设+生态保障”双轮驱动模式,把服务做到科研人员心坎上。

把实验室建在“需求最前沿”。针对现代农业研究“接地气”的特点,峡山区跳出“重硬件轻应用”的思维,规划建设“三位一体”科研集群。7.1万平方米的核心实验区里,配备冷冻电镜、全套质谱分析系统、共聚焦显微镜等先进仪器设备5000余台,其中运行的国内首个植物科学类冷冻电镜中心,设备精度达到全国领先水平。1200余亩试验基地、5000平方米智能温室、64间植物生长室,模拟不同温度、湿度的气候条件,满足多品种测试需求。更特别的是700余亩的“农民试验田”,这是峡山区“院地共建·人才兴村”乡村发展联盟的产物,直接连着周边32个农村社区275个村,科研人员能随时获取田间数据。邓兴旺院士常说:“在峡山,院地共建这种人才发展模式,让科研人员节省了从实验室基础研究到成果试种再到农田验证的时间,也把前沿的农业技术最快送到农民手中,这是双向赋能,更是互利共赢。”

让服务跟着“人才需求”走。成立“人才服务先锋团”“人才工作专员”两支队伍,为北大农研院科研团队配备包括科技、教育、卫健等部门业务骨干的“服务专班”,建立”需求收集-分类处置-督办反馈”机制,高效办结人才住房、子女入学、政策咨询等各类诉求200余项。2024年,北大农研院国家级重点人才陈时盛提出子女入学需求,专班用5天时间协调好了潍坊市内学校,并安排专人对接入学手续。这种“保姆式”服务,让800余名科研人员实现“拎包入住”式创业,青年研究员、国家级重点人才陈时盛博士说:“在峡山,我们感受到的是家一样的温暖,我们只需要专注科研,剩下的事,总有专人替我们想到前头。”

恪守“信任”契约。峡山区对邓兴旺院士及其团队给予最高程度的信任和尊重,政府角色清晰定位为“搭台者”“保障者”“服务员”,绝不插手具体科研事务、技术路线选择或团队内部管理。研究院在项目立项、编制使用、经费管理、人才引进标准等方面拥有充分自主权,全面推行首席专家负责制,让首席专家自主选聘项目组成员、自主决定项目技术路线、自主支配项目经费、自主决定科技成果转化收益团队部分处置。这种基于深度信任的“放权赋能”,成为凝聚顶尖人才最核心的软实力。“在峡山,我们感受到的是伙伴式的支持,是真正对科学规律的尊重,这种信任感,是金钱和硬件换不来的。”北大农研院副院长张兴平的肺腑之言,道出了峡山区引才留才的“灵魂”。

结果:从“一个团队”到“一片森林”的聚变效应

如今的北大农研院,已从最初的一个院士团队,成长为涵盖作物育种、智慧农业、生态农业等领域的综合性研究机构,建成七大公共科研服务平台和44个独立课题组,集聚各类人员865人,初步形成了一支由院士领衔,杰青、长江为两翼,中青年骨干为主体的雁阵人才团队。这个平台释放的创新动能,正在让峡山区完成“农业强区”的蜕变。

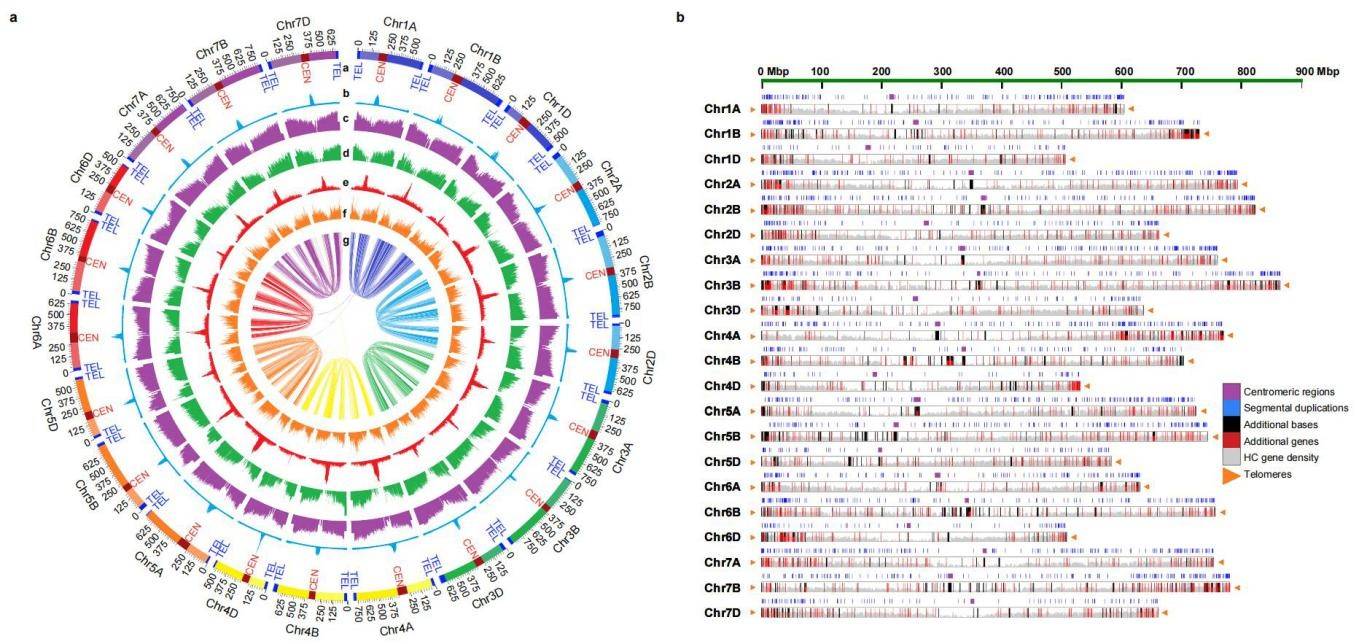

六倍体小麦T2T基因组精确完整图,即CS-IAAS版本1.0

科研突破站上“国际前沿”。邓兴旺院士团队在全球范围内首次成功绘制六倍体小麦的端粒到端粒(T2T)完整基因组图谱,于2025年4月发表在《自然-遗传学》,实现了小麦基因组从“头”到“尾”无缺口的精准拼图,为培育抗病高产小麦品种提供了“基因密码”。团队研发的大豆玉米带状复合种植一体化除草模式,有效解决玉米大豆间作杂草防治的世界性难题,大幅降低了作物种植成本,累计推广98.4万亩,有望从根本上扭转我国大豆长期依赖进口的局面。

产业转型跑出“加速度”。研究院立足潍坊、服务全省,积极推进科技成果转化和产业升级,与黄河三角洲农业高新技术产业示范区、河南农业大学等单位开展合作,在生姜脱毒和苦瓜、葡萄等经济作物育种方面为36家潍坊市内企业、5家省内企业、6家省外企业提供技术支持或指导。平台的溢出效应让峡山农业焕发新生,研究院技术支持潍坊有机生姜融合创新产业园和玄康种业开发生姜脱毒组培苗生产技术,每年培育脱毒姜苗100万株,年产有机生姜2400吨,年产值7200万元。丰年年农业科技试验种植北大农研院樱桃番茄组合600余种,依托“7+7”数字种植管理模型,实现从播种到采摘的全流程数据化。充分发挥北大农研院科研人才优势,成立“院地共建·人才兴村”乡村发展联盟,邀请专家开展指导300余次,提供技术支持170余项,帮助农户减少生产成本约15%,共建育种基地700余亩,28个社区试种新型研发品种3.2万株,预计亩均带动增收2000余元。

人才磁场效应持续放大。北大农研院现如今已成为全国农业人才的打卡地,2024年共接待国内外来访交流近300批次,人数达到3000余人次,与清华大学、中国农业科学院、南方科技大学等合作举办学术交流会议近百余期,开设分子育种研修班5期,与北京大学、特拉维夫大学、本古里安大学等联合培养博士研究生49名,与北京大学、山东大学、山东农业大学联合培养博士后29名,并与山东农业大学、山东师范大学、青岛农业大学等联合培养硕士研究生。这种“平台聚人才、人才建平台”的良性循环,让峡山从“人才输入地”变成了“人才输出地”。

站在峡山湖畔远眺,北大农研院的科研大楼与周边的万亩良田相映成趣。这座正在崛起的农业科技“硅谷”,不仅见证了一位院士的“报国梦”,更书写了一个地区依靠人才实现高质量发展的“振兴篇”。正如邓兴旺院士常说:“峡山给了我们一片试验田,我们要回报这片土地一个丰收年。”在人才引领高质量发展的道路上,峡山的探索仍在继续,而邓兴旺院士和他的团队,也在这片倾心打造的人才沃土上,持续攀登着现代农业科技的新高峰。(伦安頔 王龙璋)