深夜渗透、无人机猎杀、街头伏击——俄军敢死队撕裂乌军防线,红军城一夜变战场。3年来首次,泽连斯基惨遭逼宫,民众士兵走上街头,要换一个总统,这场战争正滑向无人能控的深渊。

观察者网消息称,俄军近日在顿巴斯前线发动闪电攻势,单日宣称歼灭乌军1180人,并通过40次连续冲锋撕开红军城防线。

这座10万人口的枢纽城市一旦失守,乌军经营八年的东部防线可能全线崩溃。

无人机拍摄画面显示,俄军多支精锐敢死队借助夜色掩护,成功渗透至乌克兰重兵防守的红军城。

这支小队化整为零,利用轻武器、手榴弹和自杀式无人机,在城内发动了一系列精准袭击。乌军后勤车队成为首要目标,多辆皮卡、面包车和小轿车在伏击中被机枪扫射击毁,造成严重伤亡。

与此同时,俄军无人机对乌军屯兵点和集结地实施轰炸,导致守军陷入混乱。

乌方事后承认,由于此前俄军持续轰炸削弱了守军兵力,防线出现漏洞,才让俄军有机可乘。

面对突如其来的敌后袭扰,乌军紧急调遣精锐部队增援,包括以法式装备著称的法械旅、曾被诟病战场脱逃的第155机械化旅以及第68特种旅。

然而,俄军敢死队并未正面交锋,而是继续采取游击战术,甚至引发乌军内部多次误击事件。截至目前,红军城守军已陷入“草木皆兵”的状态,士气濒临崩溃。

有分析认为,俄军战术可能借鉴了朝鲜战争中的轻步兵渗透作战,通过制造心理恐慌瓦解敌方战斗力。

红军城的战略意义极为关键。若俄军攻占此地,不仅能腾出兵力加强其他战线,还将迫使乌军抽调更多资源填补缺口。当前乌军本就面临兵力短缺,一旦红军城失守,可能引发连锁反应,导致整条东部防线崩塌。

更严峻的是,俄军正采取“多点试探、重点突破”的策略,一旦发现乌军防线薄弱处,便集中主力强攻。

乌军总司令已公开承认,手头再无预备队可用,战场局势进一步恶化。

就在前线告急之际,乌克兰国内政局也爆发剧烈动荡,泽连斯基面临的危机比前线更急迫。

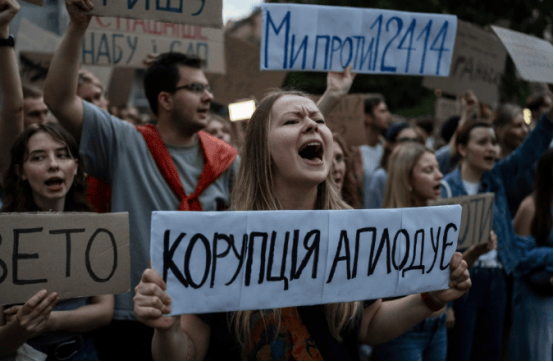

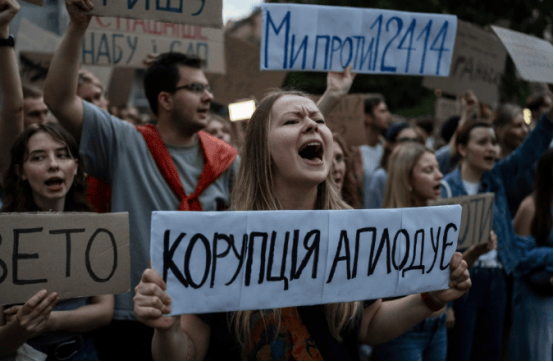

观察者网消息称,有数千人聚集在首都基辅的街头抗议,还有数百人在利沃夫、第聂伯罗和敖德萨等城市示威。这是3年来最大规模抗议,愤怒的民众举着“停止清洗调查局”的标语包围总统府。

抗议者中甚至出现身穿军装的现役士兵,社交媒体流传的视频显示,部分军人高呼“停止背叛”,矛头直指政府高层。

这一动向触发了泽连斯基政权的合法性危机。冲突爆发以来,泽连斯基的权威高度依赖“战时总统”的特殊地位,而军队的支持是其权力根基。若军方与民间不满情绪合流,政权可能面临颠覆性挑战。

引发众怒的直接原因是泽连斯基签署的一项争议性法律——该法案削弱了国家反腐局的独立性,允许总统办公室直接干预反腐调查。

抗议者的诉求并非反对战争,而是针对系统性腐败和权力集中。

冲突爆发三年来,乌克兰社会始终维持着“战时团结”的表象,但民众的忍耐已接近极限。西方援助的巨额资金和武器流向成谜,前线士兵装备短缺的传闻不断,而政府高层却频频卷入贪腐丑闻。

此次泽连斯基推动的新法案,允许政府对反腐机构进行政治干预,被舆论解读为“系统性掩盖腐败”的信号。

乌当局的说法是,反腐机构被俄罗斯渗透,还有人与俄罗斯勾结。这当然要查,但是何必非要剥夺反腐机构的独立性呢?

我们不知道这事究竟谁在撒谎,乌当局还是背后的实力在推动。

毕竟,国际环境的微妙变化同样加剧了泽连斯基的困境。

美国共和党候选人声称,特朗普多次暗示可能削减对乌援助,甚至公开批评泽连斯基“不善谈判”,有意让乌军前总司令扎卢日内来替代泽连斯基成为总统。

有消息称,美方更希望看到一个“听话”的乌克兰领导人,能够配合其推动俄乌和谈。而泽连斯基近期在停火问题上的强硬态度,显然与这一预期背道而驰。

欧洲盟友的耐心也在消耗——德国《明镜》周刊披露,欧盟已冻结部分援乌资金,要求基辅“先清理腐败再谈拨款”。

内外交困之下,泽连斯基的决策空间正被急剧压缩。 他一方面需维持“绝不妥协”的强硬形象以争取西方军援,另一方面又面临国内要求停火的压力。

历史经验表明,战时领导人的命运往往与战场形势深度绑定。但乌克兰的现状揭示了一个更复杂的逻辑:当民众对政府的信任崩塌时,前线的胜负可能不再是政权存续的决定性因素。

眼下,泽连斯基急需挽回民意,要么撤回争议法案以平息众怒,要么拿出铁证澄清腐败疑云。然而,无论选择哪条路,都意味着其权力架构将被迫调整。

俄乌冲突正进入一个矛盾阶段:军事上,俄军凭借人力和装备优势逐步推进;政治上,乌克兰的“战时团结”表象因腐败和权力斗争破裂。

一名基辅抗议者的标语或许揭示了危机的本质:“我们不是在反对战争,而是在反对谎言。”

这场危机的结局或将重新定义乌克兰的政治生态。若泽连斯基无法有效应对,乌克兰可能滑向更剧烈的内部动荡,甚至出现军事接管或临时政府;而俄军则可能趁机加大攻势,在谈判桌上索取更高要价。无论何种结果,冲突的代价最终将由普通乌克兰士兵和民众承担。