二婚重组家庭在购买婚房时,把继子女写入房本原本是一件格外体现心意的事情,但如若不慎,当婚姻再度落幕时,继子女所占据的部分产权,却反而会成为离婚纠纷中的一根“刺”。

近期,广州日报记者从海涵律师事务所了解到一宗发生在深圳的二婚离异房产分割典型案例。

与前妻离婚后,王先生抚养一子小A。随后,单身的王先生与李女士相恋,两人计划结婚。

由于小A要读书,王先生便提出与李女士共同出资购买一套价值千万的婚房,同时主张将房子的50%产权登记在小A名下,另外50%则登记在李女士名下,为表达对王先生的爱意,李女士选择同意。婚后不久,两人育有一子小B。

原本幸福和睦的婚姻生活,却不料在去年因家庭琐事被打破,两人决定离婚。但没想到,千万房产在分家时出现争执——离婚时,男方主张房子中有一半份额登记在儿子小A名下,这部分系夫妻双方“共同赠与”,因此提出要求分割登记在女方名下的另一半份额。

图片由AI生成

对此,一审法院选择支持男方诉求。一审法院认为,由于该房产除登记在案外人小A名下的50%产权外,剩余登记在被告李女士名下的50%产权属于夫妻共同财产。故最终判决李女士虽分得50%房产份额,但需向男方支付25%份额对应的房产分割补偿款几百万元,同时女方还需继续承担剩下的200多万元房贷。

这意味着:女方虽拥有房子50%产权,却要承担100%的债务,还要倒贴几百万巨款给前夫。这样是否公平合理?

海涵律师事务所的李鼎律师团队提出,夫妻用共同财产购买房屋登记在未成年子女名下,在离婚时不能简单的完全按照登记情况将房屋认定为未成年子女的财产。“不动产物权登记分为对内效力和对外效力,对外效力是指根据物权公示公信原则,不动产物权经登记后,善意第三人基于对登记的信赖而与登记权利人发生不动产交易行为应受到法律保护;对内效力是指应审查当事人的真实意思表示来确定真正的权利人。因此一审的核心问题在于,将不动产登记的对内效力(确权)等同于对外效力(公示公信)。”李鼎表示。

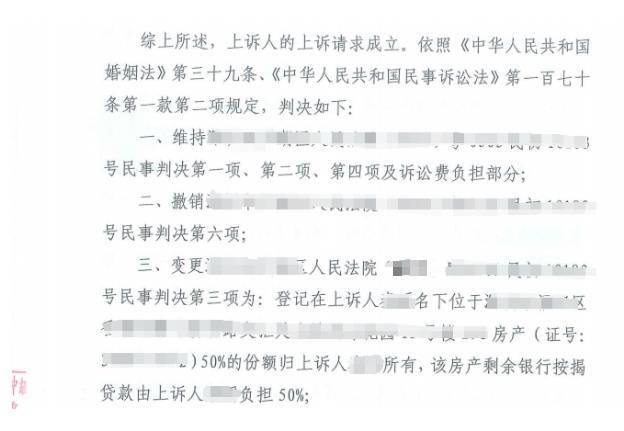

在随后的二审中,法院采纳了该律师团队的观点,作出改判——

1.撤销一审关于李女士需补偿王先生几百万元的判决。明确登记在小A名下的50%产权系其代父亲持有,并非夫妻双方对小A的赠与;同时,登记在李女士名下的50%产权归李女士所有。

2.调整剩余的200多万元房贷,改由李女士和王先生各自负担50%。

二审改判,维护了公平局面,符合财产分割“权责利相统一”的基本法理,避免出现一方“少得(产权)多担(债务)”或未出资方“坐享其成”的局面。并为处理“夫妻出资购房登记在未成年子女(尤其是一方婚前子女)名下”的离婚纠纷,树立了清晰标杆。

“夫妻共同出资购房登记未成年子女名下,不能当然视为赠与,应审查真实意思,如果真实意思不是将房屋赠与未成年子女,离婚时应将房屋作为夫妻共同财产分割。”李鼎表示,同时他也提出,夫妻共同出资购房登记于子女名下时,尤其在用于婚房、子女未出资、父母仍实际控制的情况下,要界定清晰,不能简单推定为“赠与”,而是需结合出资来源、购房目的、房屋使用、夫妻协议等综合判断。

文/图 广州日报新花城记者:程依伦

来源:广州日报