在圣彼得堡涅瓦河畔的晨雾中,瓦岗诺娃俄罗斯芭蕾舞学院的红砖建筑已矗立了三个世纪。这座被联合国教科文组织列为世界文化遗产的芭蕾殿堂,自1738年安娜·伊凡诺芙娜皇后创立"帝皇芭蕾舞学校"以来,始终是全球芭蕾艺术的朝圣之地。2025年,当玛利亚·雷诺娃身着缀满水晶的tutu裙在马林斯基剧院谢幕时,聚光灯下流转的不仅是她175cm的完美身体线条,更是瓦岗诺娃学派历经三百年淬炼的芭蕾密码。

这座每年从3000名申请者中仅录取60人的精英学府,其教学体系堪称芭蕾界的《圣经》。阿格里平娜·瓦岗诺娃在1934年出版的《古典舞蹈基础》中,将法国学派的优雅线条、意大利学派的炫目技巧与俄罗斯民族的戏剧张力熔铸一炉,创造出"音乐-动作统一性"的革命性教学法。玛利亚在学院度过的八年时光里,每天清晨五点便开始在把杆前重复plié与tendu,这种近乎严苛的训练在2019年学院赴华演出《天鹅湖》时得到极致展现——当中国观众为第四幕黑天鹅32圈挥鞭转屏息时,他们看见的正是瓦岗诺娃体系对肢体控制力的终极诠释。

在瓦岗诺娃的金色大厅里,玛利亚的芭蕾之路充满传奇色彩。十岁入学时,她凭借惊人的柔韧性与音乐感知力,在首批教育家让·巴蒂斯特·兰德的指导下,迅速掌握了芭蕾的基本要领。然而,真正让她脱颖而出的,是瓦岗诺娃学派独有的训练方式。这种训练方式不仅注重技巧的精湛,更强调情感的表达与内心的感悟。在学院的日子里,玛利亚每天清晨五点便开始在把杆前重复plié与tendu,这种近乎严苛的训练,让她在2019年学院赴华演出《天鹅湖》时,以极致的肢体控制力完成了第四幕黑天鹅的32圈挥鞭转,赢得了中国观众的阵阵掌声。

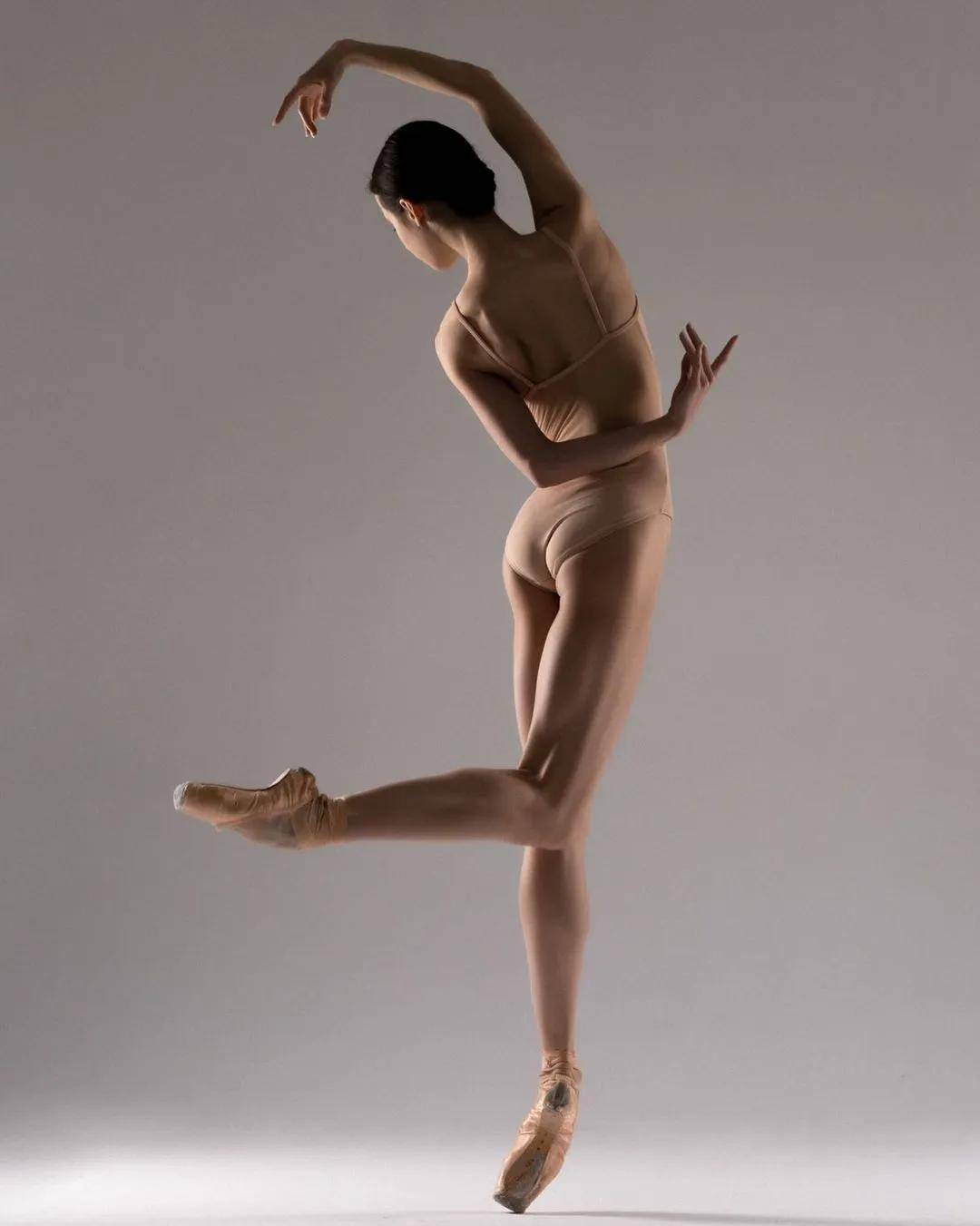

此次写真集中,玛利亚以三组造型诠释芭蕾的多维魅力:排练室里素颜绑着发带的她,在灰蓝色练功服中展现着足尖鞋与地板摩擦出的力量美学;剧场后台身着白色纱裙的瞬间,睫毛在眼睑投下的阴影恰似《吉赛尔》中幽灵的叹息;而特邀摄影师捕捉的户外场景里,玛利亚身着红色舞裙在冬宫广场旋转,裙裾扬起的弧度与艾尔米塔什博物馆的金色穹顶形成完美构图。这些影像背后,是瓦岗诺娃学院传承的视觉语言——正如1957年学院更名时,马林斯基剧院首席舞者乌兰诺娃在《天鹅湖》中缔造的永恒白天鹅形象。

在瓦岗诺娃的璀璨星河中,玛利亚并非孤例。学院现任院长尼古拉·齐斯卡里泽,这位2024年荣获"为祖国服务"四级勋章的芭蕾传奇,正以教育家的身份续写神话。他培养的学生中,既有继承《红色娘子军》革命浪漫主义的现代舞者,也有在巴黎歌剧院诠释《胡桃夹子》的新生代明星。这种传统与创新的交织,在2023届毕业生狄安娜·维什涅娃的写真中可见一斑——她同时以古典芭蕾的严谨线条与当代艺术的抽象造型,诠释着瓦岗诺娃学派"在规范中寻找自由"的哲学。

当镜头转向瓦岗诺娃学院的走廊,墙上悬挂的校友画像构成一部活着的芭蕾史。从1909年带着《天鹅湖》首度征服巴黎的帕夫洛娃,到1960年代以《斯巴达克斯》革新男子芭蕾的瓦西里耶夫,再到21世纪用《小美人鱼》探索现代叙事的扎哈罗娃,每个名字都闪耀着学派的光芒。这种传承在玛利亚的写真中化为具象:她手持学院创始人瓦岗诺娃的肖像,背景是正在练习足尖动作的新生,三代舞者的手在虚空中重叠,仿佛完成一场跨越时空的对话。

此刻,圣彼得堡的钟声再次响起。玛利亚·雷诺娃站在冬宫桥上,晚风掀起她的舞裙,露出训练有素的肌肉线条。这座诞生过普希金、柴可夫斯基的城市,正通过她的足尖继续书写着不朽的芭蕾传奇。而瓦岗诺娃学院的红砖墙内,新的传奇正在把杆前萌芽——或许下一个十年,某位新生代舞者将以突破性的艺术表达,让这座芭蕾圣殿继续闪耀在世界艺术的星空之中。

其中部分照片是瓦岗诺娃俄罗斯芭蕾舞学院毕业生

增加一组其它舞者写真: