昨天(7月26日)的闷热,只是个序曲。今天,高温天气在我们中原大地正式“返场”,并且准备好了至少三天的“驻场演出”。

根据河南省气象台的预报,未来几天,我省西北部、东部和南部的部分县市,最高气温将直冲37到39摄氏度。更关键的是,高湿度这个“搭档”如影随形,将把体感温度推上40℃。出门如进蒸笼,这句老话,这几天务必要刻在心上。

这种又热又潮的天气,总会把我们最烦恼的“邻居”——蚊子,推到话题中心。

截至7月24日,佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例,另据澎湃新闻,目前,广州、阳江、湛江等地均出现了基孔肯雅热病例。世界卫生组织25日警告,基孔肯雅热病毒正在全球多地扩散,已有119个国家报告病例,约550万人面临感染风险。针对我国近期南方部分地区突然增多并出现外溢的基孔肯雅热病例。

这些信息让很多人心里一紧。这种由蚊子传播的疾病,以剧烈的关节痛为典型特征,疼到让人难以站直。

不少河南老乡都在问:广东的蚊子,会不会一路北上,飞到咱家门口?

这个担心,大可不必。蚊子可不是什么马拉松选手,它短暂的一生,活动范围通常就在孳生地附近百米之内。但我们不能掉以轻心的是,它们可以搭上“顺风车”——飞机、火车、汽车,甚至藏在快递包裹里,实现“远途旅行”。

不过,比蚊子“搭车”更值得警惕的,是病毒的另一种传播方式。正如国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院的张文宏教授所指出的,现代交通的便捷,可以让疾病出现跳跃性传播。

真正的风险在于,有基孔肯雅热患者可能会来河南旅游、出差或者回家。他解释说,由于我国既往没有此类大流行,人群普遍缺乏基础免疫力,一旦病毒输入,传播速度会更快。

如果携带病毒的旅客来到河南,再被我们本地的“花蚊子”(学名白纹伊蚊)叮上一口,传播的链条就可能悄然建立。

我们河南有这种“花蚊子”吗?答案是肯定的。根据河南省疾控中心的持续监测,在咱们人居环境中发现的传播媒介,正是这种白纹伊蚊。它们每年4月底出现,7到9月最为活跃。它不仅凶猛,还有一个增加了传播风险的坏习惯:吸血时若被打扰,它会换个目标接着叮,一次进食可能叮咬多人,这无疑让它成了更高效的“病毒快递员”。

那么,即将到来的40℃高温,能成为我们的“天然盟友”,把这些恼人的小东西给热死?

气温超过35℃,蚊子活力就大打折扣;暴露在40℃以上,它们将难以存活。上周河南多地出现“蚊子被热死一地”的景象,就是明证。

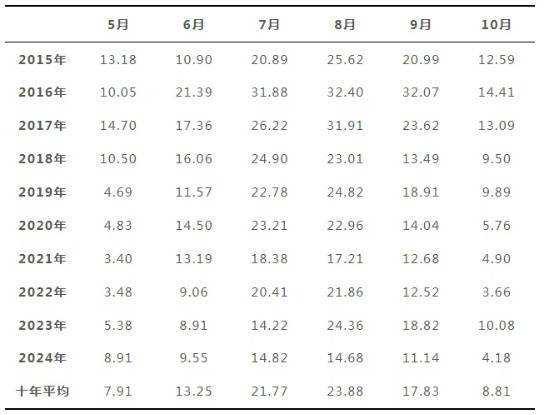

但我们不能因此就高枕无忧。河南省疾控中心用一组数据,为我们描绘了更真实的图景。衡量蚊媒密度的“布雷图指数”(BI),以“每百户住宅内外伊蚊幼虫孳生的积水容器数”来计算,当指数大于5,就意味着存在传播风险。而今年5月,我省的布雷图指数是6.07,6月是6.34,到了7月已升至8.54。

这些数字都清晰地表明:尽管今年上半年相对干旱,蚊子密度同比有所降低,但我们整个夏天都处在蚊媒传播的风险之下。随着8、9月份雨季的到来,这个指数预计还会维持在较高水平。

所以,指望高温“一劳永逸”,显然不现实。这场人与蚊子的“战争”,真正的主战场,就在我们每个人的家里和院子里。

蚊子的繁殖能力极为惊人,一只雌蚊一生可产卵6到8次,每次多达二三百粒。这意味着,任何一处被我们忽略的小小积水,都可能在短短几天内变成一个数百只蚊子的“大本营”。

因此,清除积水,是釜底抽薪之策。有研究表明,蚊子更偏爱在黑色的容器里产卵,其产卵量甚至是白色容器的8倍。所以,清理时不妨多留意那些颜色较深、位置较低的瓶瓶罐罐。也别以为住得高就万事大吉,在无风时,蚊子能飞到十几米高,相当于六层楼,它们甚至还会“搭乘”电梯,突袭高层住户。

湖南湘雅医学期刊社的研究提醒我们,传播病毒的伊蚊,最爱在清晨和傍晚出没。我们能做的,就是主动出击,把家里那些瓶瓶罐罐、花盆托盘、废旧轮胎里的积水及时清理掉。

转自:大河报

来源:河南发布