位于珠海桂山岛海域的“格盛1号”海洋牧场,不远处是港珠澳大桥。资料图片

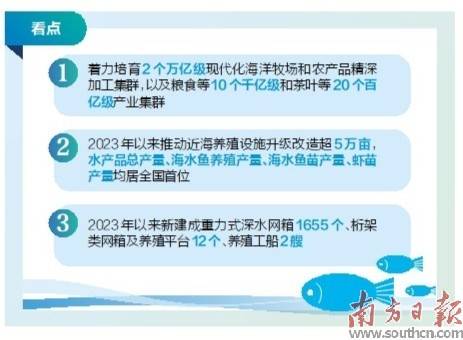

农业兴则国兴。7月28日,广东省十四届人大常委会第二十次会议审议省人民政府关于构建现代乡村产业体系、深化农村一二三产业融合发展工作情况的报告(下称“报告”)。报告指出,近年来广东加力提速推进“百千万工程”,取得诸多成果成效,但仍存在特色产业资源发掘不够、经营主体队伍实力不强、产业链发展水平有待提升等问题。下一步,省政府及有关部门将按全要素集聚、全链条增值、全产业融合的思路,着力培育2个万亿级现代化海洋牧场和农产品精深加工集群,以及粮食等10个千亿级和茶叶等20个百亿级产业集群。同时,要培育壮大1500家农业骨干企业,争创一批全国“链主”企业。

●南方日报记者 祁雷

建立健全“大渔带小渔”联农带农机制

纲举目张。广东高度重视乡村产业振兴工作,每年以省委、省政府名义印发贯彻落实中央一号文件的实施意见。报告提出,要持续强化规划引领,启动农业强省规划、省农业农村现代化“十五五”规划、乡村产业发展等规划编制,总结发展成效短板,科学研判发展趋势,制定未来发展路径。继续完善扶持政策体系,在金融、科技、用地、人才等领域发力,统筹引导全社会要素资源支持乡村产业发展。

如何确保把饭碗牢牢端在自己手上?抓好稳产保供是重点。报告提出,要压实各级粮食安全责任,守牢守好粮食安全底线。完善高标准农田建设、验收、管护机制,推动逐步把具备条件的永久基本农田建成高标准农田。开展耕地地力提升行动,持续推进紫云英等绿肥种植,逐步提升耕地质量。大力发展现代化设施农业、绿色生态农业,保障好肉蛋奶、果菜茶等重要农产品生产供应。

近年来,广东牢固树立大食物观,耕海牧渔打造“蓝色粮仓”。比如,2023年以来推动近海养殖设施升级改造超5万亩;新建成重力式深水网箱1655个、桁架类网箱及养殖平台12个、养殖工船2艘。水产品总产量、海水鱼养殖产量、海水鱼苗产量、虾苗产量均居全国首位。

广东如何从海洋大省迈向海洋强省?报告提出关键一招:抓好现代化海洋牧场建设。为此,报告提出要坚持“疏近用远、生态发展”,以抗风浪重力式网箱为主攻方向,大力推进深远海养殖基地建设。不断优化种业创新机制,打造海水种业“南繁硅谷”。创建全国首个渔业高新技术产业创新区,加快建设智慧化、无人化、远程控制的未来牧场。高标准建设现代化海洋牧场装备技术创新中心、装备认证中心、深远海养殖装备和工厂化循环水装备中试平台。建立健全“大渔带小渔”联农带农机制,打造功能齐备、“拎包入驻”的现代化海洋牧场共富集聚发展区。

构建广东农业科技企业库

报告指出,目前我省农民合作社、家庭农场规模普遍较小,联农带农能力有待增强。除部分头部企业外,农业龙头企业研发投入、创新实力与市场竞争力偏弱,各类经营主体风险承受力有限,涉农经营、技术等专业人才相对缺乏。

如何进一步壮大经营主体?报告建议,分级分类培育农业企业,培育壮大1500家农业骨干企业,争创一批全国“链主”企业。构建广东农业科技企业库,分层分类跟踪培育一批农业科技企业。深入实施新型农业经营主体能力提升行动,继续开展供销农场、标杆家庭农场和标杆农民专业合作社培育工作,打造一批标杆农民合作社、标杆家庭农场,加强现代化综合农事服务中心建设,引领带动小农户共同发展。

报告指出,目前我省除新会陈皮、化州橘红等知名“土特产”外,仍有一批优势特色产业可进一步深挖发展潜力,产业化、集聚化、品牌化发展水平有待提升。

围绕加大对产业发展支撑力度,报告提出,在科技兴农上,大力发展农业新质生产力,深入推进“粤强种芯”“粤强农装”工程,积极创建国家级“农高区”。在金融支农上,持续统筹银行、保险、担保、基金等金融机构资源,着力构建“政银保担基企”全方位金融支农大格局。在用地保障上,深入推进农村一二三产业融合重点项目库建设,推动更多重点项目入库,有效缓解企业“用地难”的实际问题。在人才支撑上,实施乡村产业振兴带头人“头雁”培育等行动,打造一支服务乡村产业发展的高素质人才队伍。

乡村新产业新业态是实现乡村产业高质量发展的有效选择。对此,报告提出,要强化农产品质量安全监管,做好产地准出。补强农产品冷链物流短板。开展“媒体+”赋能“百千万工程”农产品市场体系建设,持续深化拓展“6·6给‘荔’节”内涵功能,联动头部电商开展“千名网红带货行动”。联动开展媒体助农、网络强村、店播扶助活动,推动手机变农具、直播变农活、流量变农资。探索农文旅整村运营、返乡创客定制开发,深入挖掘乡村多元价值。