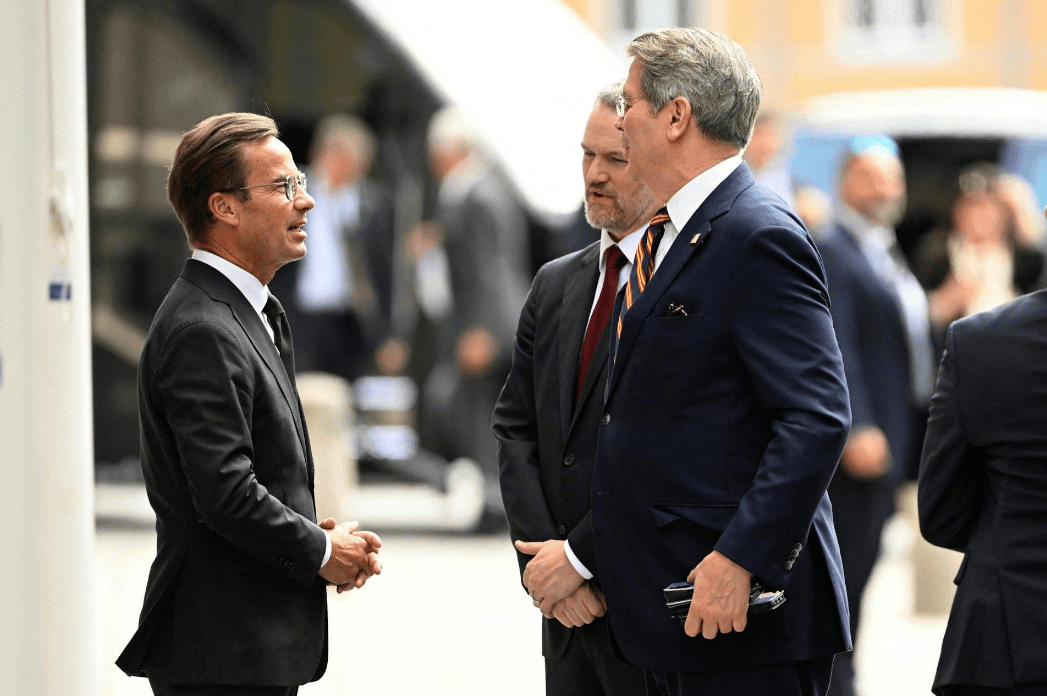

在瑞典斯德哥尔摩,这场引人注目的中美经贸谈判如火如荼地展开。第一天的对话便持续了五个多小时,直到晚上八点,双方都显得疲惫不堪。然而,当记者们期待询问时,双方代表却无一例外选择快步离场,连一句话也不愿透露。这背后,仿佛隐藏着比表面更为复杂的情绪和信息。

大家注意到,这次谈判正处于一个十字路口:5月达成的中美“关税休战协议”将在8月12日到期。可想而知,留给双方的窗口期已然不多。倘若此次谈判破裂,不仅意味着贸易战可能卷土重来,更会使全球供应链如同秋风扫落叶般遭受重创。试想一下,矿产、芯片、稀土等资源,哪一样没有中国的身影?

从谈判现场的氛围来看,美方显然心有所虑。美国财政部长贝森特直言不讳:“希望能评估协议落实情况,关键矿产必须要流通。”稀土问题成为核心之一,进一步反映出美国在这场博弈中的焦虑与渴求。当前的局势看似紧张,但实则暗流涌动。

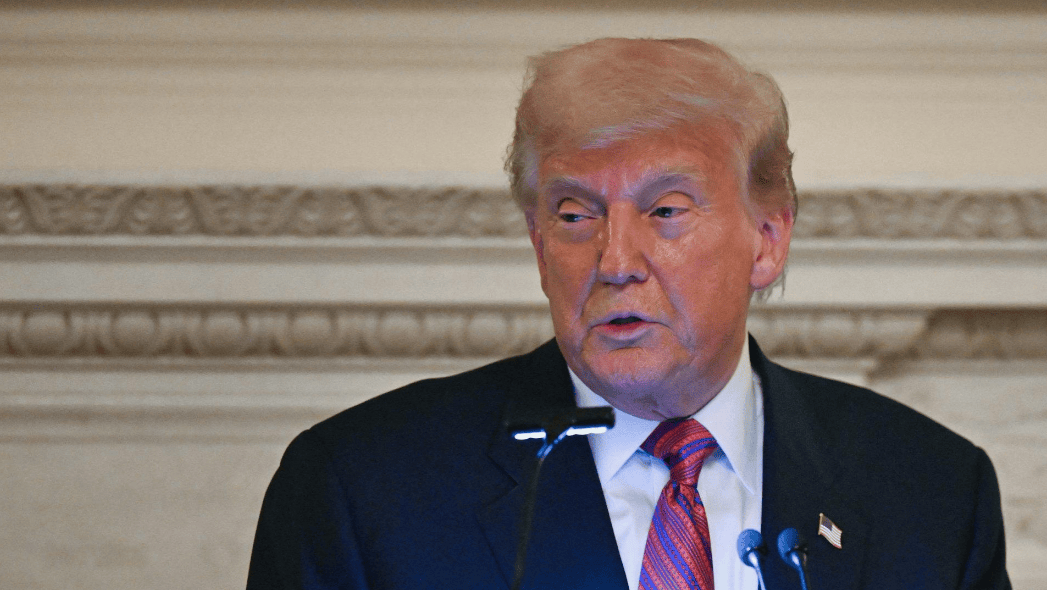

与此同时,特朗普在苏格兰的讲话中提到中国“态度很强硬”,这并非偶然。在其任期内,每当谈到中国时,这个词便是他反复使用的标签。但此番强调强硬,似乎不仅是在对舆论施压,更是一种姿态上的较量。

不过,中国方面同样毫不示弱。《人民日报》在谈判前发文亮明立场:“诚意不等于无原则的妥协”。此外,外交部的重申则更加强调了谈判的前提条件:必须在“平等、尊重、互惠”的基础上进行。这一切无疑是对特朗普所谓的“交易主义”策略的回击。

在此背景下,美方的态度也悄然发生了一些微调。根据《金融时报》和彭博社的报道,美国近期暂停了一些对华科技出口限制,尤其是在芯片领域,这显然是在为谈判铺路。美国商务部甚至发出指令,近期不要过度采取激烈措施,试图缓和中美间的紧张关系。

但美方内部并非一团和气,一些高层人士也开始重新审视手中的“芯片牌”。原本打算加强对华的限制措施,却发现效果不尽如人意,因为中国手里同样握有“稀土牌”,两国如若交手,无异于两败俱伤。这样的背景下,中方的底气显得愈发坚定,这次谈判表面看似和气,实际上的底线却清晰可见。

然而,从目前的谈判池来看,真正的成果似乎仍不可期。主导谈判的多数为偏务实的商业派,而非如特朗普时期那样强硬的鹰派。这意味着此次谈判的结果,很可能只是延续现有的休战期。虽说这样并不是坏事,至少在市场中不会再因“贸易战”而剧烈动荡。

但归根到底,这场谈判更像是一场对双方耐性和智慧的考验。美国需要在即将到来的中期选举中交出一份满意的答卷,而中国则需确保自身的经济利益不受损害,并兼顾与俄罗斯、伊朗等国家的关系。双方在这场棋局中,皆想争取主动权,却又都不愿意过早翻桌。

在这个敏感的时刻,中美关系犹如一把悬在空中的剑,随时可能落下。互相警惕的同时,双方又不得不携手共进。可以说,此次瑞典谈判不仅是一次博弈,也是一次试探,接下来如何演绎,将会成为全球关注的焦点。面对这样复杂的局面,我们不妨拭目以待,看这场国际大戏的下一幕将如何展开。