[ Henan ]

豫

有个段子,

说判断能不能在河南办成事,

听回答就行。

“中”代表真同意了,

“中中中中…”只代表对方听到了。

很多人对河南美食有偏见,这很正常。我们和真相之间,永远隔着谣言。“刘大哥讲话,理太偏…”这个全国外地人觉得代表豫剧的著名《花木兰》选段,其实河南当地人觉得那是“口水歌”,只能“中中中中…”大伙更认的是《对花枪》和《朝阳沟》等等,是“中”的。

这道理就像河南之外,我很难吃到河南菜。

刚刚入伏那时候,我在郑州,心想,杭州的习惯是:头伏火腿,二伏鸡,三伏要吃金银蹄。在河南,我吃个羊汤烩面也行吧。要知道,杭州可是中国境内,河南人口聚居的前三大城市之一。这样说吧,我在杭州吃碗烩面,“汤现熬,面条手擀,面粉还得黄河流域的”这种基本要求,都很难满足。“羊油辣子加香菜”这种所谓正宗汤底的调料配搭,就属于“皮之不存毛将焉附”的存在了。

我回家了,在杭州萧山一家土菜馆“萧山味道”吃饭,意外吃到一盘奇香的生炒三年老鸭,那简直入味到吮指。从鸭肉拇指大小均匀细切的刀工和咸香微辛的红烧汁来看,不太像杭州厨师的做派,倒有点像融合了河南生炒功夫的意思。我一问,印证了,厨师真的来自河南!

在杭州学厨的余松林师傅后来告诉我:“我们老家是属于大别山余脉,也是注重食材,还原本味。萧山属于轻调味,我们信阳菜偏重口味。”我说,这煮熟的鸭子香飞了,从河南飞到杭州。

河南:“中”文化

因为太年轻,我们很多人第一次听见“豫菜”,第一个想法就是“不中,不在八大菜系内”。其实“豫菜”和“八大菜系”不同辈。豫菜被誉为中国饮食文化的“始祖菜系",“八大菜系”的妈。

中国历史上第一位帝王之师“伊尹”其实是个做饭的,被尊为“中华厨祖”,他出生于河南开封(杞县空桑村)。他功勋卓著,当年商汤王就在这位宰相兼星厨伊尹“治大国如烹小鲜”的治国之道指导下,灭掉了夏朝。

你想要知道治国之策,不对,是商汤王御膳食谱,就可以看看《吕氏春秋·本味篇》。那成书于河南,是中国最早的烹饪理论著作。“凡味之本,水最为始。五味三材,九沸九变,火为之纪。时疾时徐,灭腥去臊除膻,必以其胜,无失其理。调合之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。”这“五味调和”说现在读来,还完全不过时。

其实,儒家的治国之道浓缩下来,就是“中庸”二字,也是“豫菜”的特色,叫做“五味调和、质味适中”。

无论私下怎么样,中国古代为官的人选,少不了“中正平和”,也就是我们说的“稳重”。况且,中原腹地本身也是粮仓,人们生活相对安逸,性格自然也平和一些。河南省古称“豫州”,因地处九州之中,又称“中州”。从夏、商以至北宋,许多朝代均建都河南,西有“九朝古都”洛阳,东有“六朝古都”开封,殷朝建都于安阳小屯,三国曹魏建都于许昌。这里里外外,“中”文化实锤,怪不得河南人说“好”,就说“中”。

其实,按照衣冠南渡的中原血脉迁移史,我们大部分人都是中原人,基本等同于河南人,杭州又因为南宋迁都的史实,成为离古代河南皇亲国戚血脉最近的地方。政治、经济、文化不断汇聚,河南美食在北宋汴梁达到巅峰,开封作当时世界最大都市,让南宋的臣子深深怀恋。至少,《东京梦华录》的作者孟元老是这样告诉我们的,这里面详细记载了古代豫菜的样子:热炒、冷盘、汤羹、面点等技艺成熟,并影响了南北饮食。《梦梁录》中提及:“汴京熟食借,张挂名画,所以勾引观者,留连良客,今杭城茶肆亦如之。插四时花、挂名人画、装点门面”。

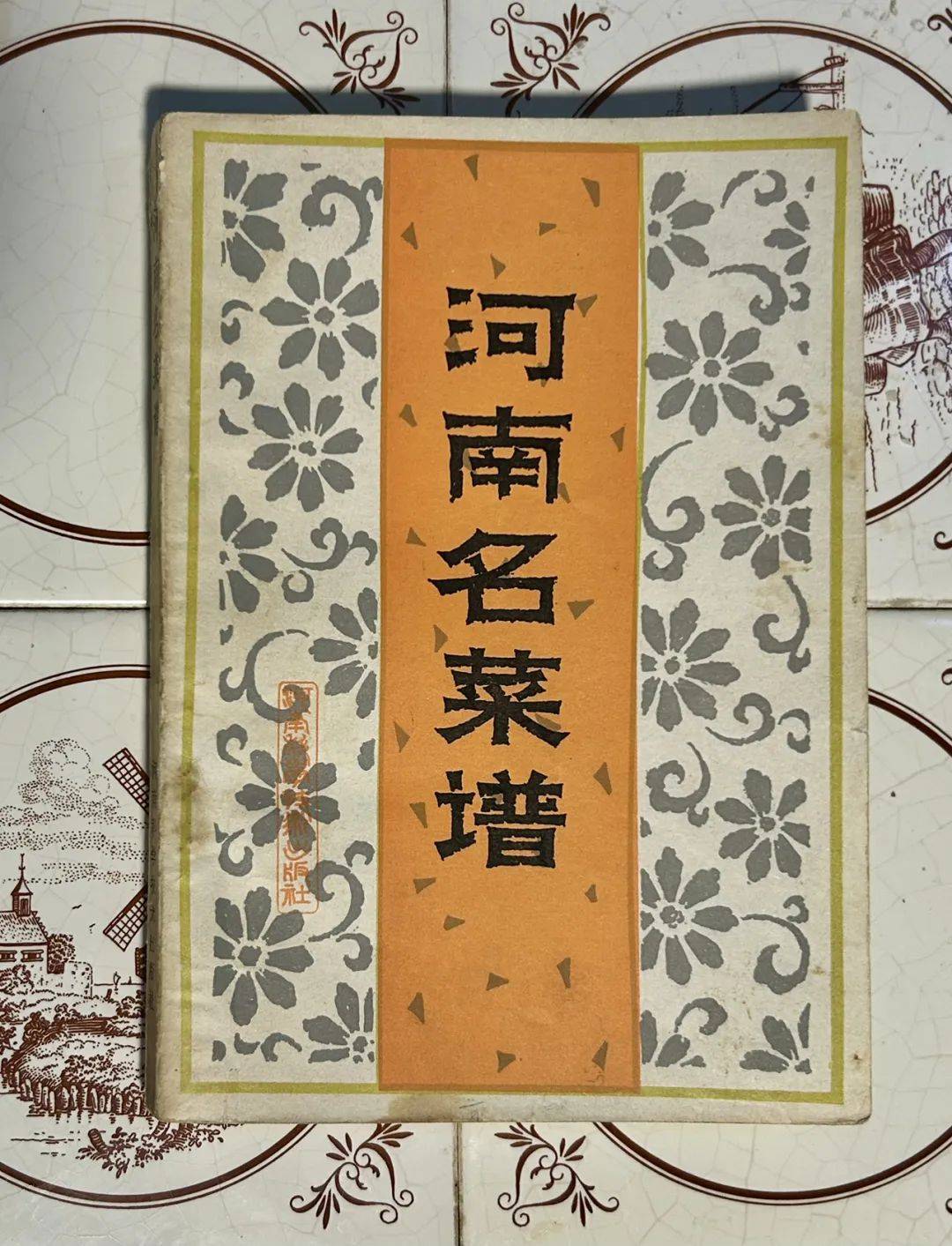

北方人常说杭州菜南料北烹,我以前不以为然,但看看有一些爆的、勾芡的、酱的杭帮菜,其实不无道理。我家里藏了一本1982年的《河南名菜谱》,里面描述了河南的泰斗厨师们,给厨界留下了不少口口相传的财富。

在选料上,比如:“鲤吃一尺,鲫吃八寸”;“鸡吃谷豆,鱼吃十”(指雏鸡在秋天谷子、豆类成熟的农历八月前后最好,鱼在农历四月清明前后最肥美),“鞭杆鳝鱼,马蹄鳖,每年吃在三、四月”。在刀工上,河南省有“切必整齐,片必均匀,解必过半,斩而不乱”的传统技艺。河南的厨刀也是令人惊叹,厨师得懂“前切后剁中间片,刀背砸泥把捣蒜”一刀多能。

我们一些高端菜系,总是强调“汤”。其实,这就是源自老“豫菜”的做汤精髓(如"牡丹燕菜")。“唱戏的腔,做菜的汤”这是河南的一句土话。豫菜很早就就注重吊汤技艺,用老母鸡、猪骨慢炖,重在"以汤养味"。高级清汤讲究:“清则见底,浓则乳白,味道清醇,浓厚挂唇”。但,哪怕再浓,豫菜也强调“不偏不倚",很少有偏激的味觉出现,这与“豫菜”成型于宫廷大宴有关。

所以,古代河南菜的烹调方法是很注重保留原味的。扒菜素有“扒菜不勾芡,汤汁自来黏”,这就是现在的“原汤化原食”的理念,是不是很先进?

一道“胡辣汤”证明河南的富庶

这次我在阿庄新豫菜吃的堂做“头汤”,就是河南人宴请贵宾最有排面的胡辣汤:“十二珍味胡辣汤”。每一口都让我额头微微出汗,何况这汤的配置,让我大受震撼。

美食家地主陆老师说,这简直是佛跳墙版的“胡辣汤”,我觉得很准确,光看配料就不得了:海参、鲍鱼、鱼翅、花胶、木耳、非遗红薯粉条、花生仁、大葱等。创始人王铁庄说:豫菜讲究吃汤,有“一汤接一菜,无汤不成菜”之说。

汤里的牛肉已经全部熬成丝了,牛肉的香味由内而外,融合着牛骨牛髓的滋味。何况,汤里又加了这个十二珍味,真是香得一骑绝尘。

我学着河南人,吃胡辣汤的“伴侣”——“油馍头可以干吃一半,泡进去一半,泡着更好吃”。这是王总常年在家吃的“套餐”。而且,他推荐胡辣汤里滴几滴镇江六年陈醋,还抱怨,没有这醋,他儿子早上就拒喝胡辣汤。

但是,这河南胡辣汤真正的灵魂,我还没详细说,那就是胡椒。

为了分清西安的“糊辣汤”和河南的“胡辣汤”,我还专门做了考证,其实这俩都源自胡椒进入中国的历史。回民小吃西安糊辣汤以大量花椒粉和白胡椒粉为主要调味料,形成独特的“胡辣”口感,搭配牛肉丸、土豆块等食材,汤汁浓酽且滋补。因淀粉糊化,所以汤是稠的。而河南胡辣汤主要以浓重胡椒味与肉香为主要记忆点。在公元651年伊斯兰教传入中国后,大批穆斯林商人随之而来,不仅带来了珠宝药材的贸易,更将烹饪香料如:豆蔻、胡椒、茴香、肉桂等引入中国,这给当时的厨房施了魔法。

隋唐时期,胡椒开始成为贵族们的奢侈品。唐代,段成式在《酉阳杂俎》中提到:“今人作胡盘肉食皆用之“,这说明胡椒在当时已经成为了肉食的必备调料。到了宋元时期,当时的开封街头,就已经出现了一种融合了胡椒辛辣之味的肉粥,这就是今天我们河南胡辣汤的雏形。胡椒,是古代药食同源最好的例子,具有消痰解毒和袪腥的功效。

在明宣德九年,胡椒和苏木(活血中药)被用来折合京文武官的俸钞,其中一斤胡椒折合一百贯,一斤苏木折合五十贯。可见,拥有胡椒已经成为身份的象征!

这鲍参翅肚全齐的十二珍味胡辣汤,还真的和古代在气质上是统一的。滴六年镇江香醋,搭配离锅一米的现炸油馍头…肯定比当时胡椒自由的皇帝还吃得好。

豫菜给我的初印象是庙堂与江湖味道,醇香融合!跟着一大口美食团走的这趟“豫见”,真的不一样。

美食家小宽老师总说:“爱吃的人总会相遇。我们相聚在“重新发现河南”品鉴宴的活动现场,一桌天南地北来的朋友一起喝着胡辣汤,倍感亲切。同桌的王总感慨:“阿庄这个品牌十八年了。”

“我很幸运,拜了一位德高望重的师傅,陈进长师傅(豫菜传承人),今年老爷子83岁,现在还做菜。我才能了解到豫菜的魂。河南省会从开封迁到郑州以后,对于豫菜的整个发展,从开封转移到以郑州为中心。以政治为中心,四个地区为代表,豫东是开封为代表,豫西是洛阳为代表,豫南是信阳为代表,豫北是安阳为代表。从创业到今天,每个时期都有每个时期的不一样的理解,阿庄是新豫菜的代表。”

我问王总有哪些印象特别深的杭帮菜和豫菜有关联?他说宋嫂鱼羹和西湖醋鱼。宋嫂鱼羹就像他们河南的酸辣汤(酸辣肚丝汤),河南五大名羹之一。西湖醋鱼其实做的就像河南软溜糖醋鱼,一个过了个水,一个炸了一下。

我个人觉得,要说“像”,最具代表的就是阿庄的“虾锅贴”,虽然杭州基本都是肉馅。“'虾锅贴'是承载着阿庄对于菜品的一个创新理念。因为锅贴源自汴京,有六百多年的历史。传统的锅贴就是要么韭菜鸡蛋粉条,要么大肉,像灌汤包子一样加酱汁去打成泥。我用了这个虾锅贴,当时很多同行和身边的好朋友,一些老师还反对,他们说河南没这个食材。我就非得做这个东西,硬生生把它做成阿庄的爆品。”王总说。

我吃第一口,就喜欢上了,虾肉的爽脆感赋予这道人见人爱的老小吃以“轻盈”。

河南的印象味道

豫见·重新发现河南

小宽开宴X阿庄新豫菜 品鉴晚宴部分菜单

主菜

阿庄酥香嫩烤鸭

阿庄酥香嫩烤鸭

烤鸭也是河南十大经典名菜之一,叫“汴京烤鸭”。豫东的高炉烧饼,热乎乎出炉。脆壳里有一股胡椒香,夹烤鸭吃,特别有一番滋味。

至于“西瓜酱焗的松叶蟹”,我忽略了蟹,河南的西瓜酱很有名,可我第一次吃。西瓜酱就是豆瓣酱再加上西瓜的味道,这个太开我眼界了,吃起来比我们江浙的豆瓣酱甜一点。那为松叶蟹的鲜甜添了辨识度极高的清新果香。

河南西瓜酱豆焗枫叶蟹

河南西瓜酱豆焗枫叶蟹

河南西瓜酱豆焗枫叶蟹

我突然觉得北方好浪漫,西瓜也能做酱。“像河北那边,他们如果放到瓶里边,还会放西瓜皮。夏天放西瓜,冬天放萝卜。”

糖醋软溜东海黄鱼焙面

糖醋软溜东海黄鱼焙面

“这是河南最讲究的一道菜,比较有传统工艺。慈禧太后西逃到开封,吃得赞不绝口。原始版本,我们依然要用鲤鱼做,这个叫'勾活芡,跑马汁',跑马就是烘油那一刻,出万马奔腾的小泡。”这道菜是王总亲自做的。最后的汁是金色的,像流动的牛皮糖。

“焙面很像龙须面,里面放了菠菜汁。先食龙肉后食龙须,先吃肉,然后焙面蘸着汁吃。这个汁调的像橡皮糖,醋用的是镇江白醋,好吃酸甜。”

本来一听黄河大鲤鱼,南方人是怕的,因为难掩的腥味实在让人无法下咽。但这道黄鱼的改良版,酸甜细嫩,确实让人刮目相看。不过,我相信也许是因为现代水质等原因,让大部分的版本饱受争议。我的吃货好友们说阿庄的陈氏红烧黄河大鲤鱼可以大胆尝试。

古书里记载的鲤鱼确实是极品。梁章巨称为“是以压倒鳞类”。古人食鲤,刚开始只用以作脍。《诗经•小雅•六月》也称:“饮御诸友,炰鳖脍鲤。”中国人吃菜也是吃彩头。

河南自古重礼仪。鲤鱼在餐桌上的吉祥寓意,源于古代“龙化”说,我想这也是流行的重要原因。《河图》里面记载:“黄帝游于洛,见鲤鱼长三丈,青身无鳞,赤文成字。”《清异录》里就说得更直白:“鲤鱼都是龙化。额上有真书王字者,名‘王字鲤’。此尤(大物的意思)通神”。我们现在看到的日本锦鲤文化,也和这个有渊源。

豫味小吃

一生什香灵宝凉粉

一生什香灵宝凉粉

“灵宝绿豆凉粉”又称“一生凉粉”,历经十余道古法工序,柴火熬制,手工搅拌两小时以上。

这个凉粉是王总亲自去灵宝找的,当地做的最讲究的凉粉。“传统的凉粉不管是用绿豆粉还是红薯粉,都是先磨成粉晒干,做的时候把粉泡开以后再去熬。这个凉粉是绿豆泡一晚上打成绿豆浆,跟黄豆浆一样,在一个大缸里面发酵12个小时。发酵完以后,它产生了益生菌,只取上层的浆水跟下层的浆粉,中间的浆粉全部倒掉,再熬大概一个半月。夏天需要晾20个小时,冬天需要晾10个小时,所以叫'灵宝一生凉粉'。”

我心想,这真的有一碗凉粉耗尽一生心力的意思,确实好吃得滑喉。

前菜

河南老卤固始二年老鹅拼盘

河南老卤固始二年老鹅拼盘

开封桶子鸡

开封桶子鸡

柘城垛子羊肉

柘城垛子羊肉

“这个羊肉一斤只能出四两。压板肉大部分用的是牛肉。离柘城不远的三门峡在中国历史上是非常重要的一个水利枢纽,当时唐朝的时候运到西面,运到长安去的粮草和食材物资都要路过三门峡。”王总介绍。

黄瓜拌油条,是阿庄最早的一家店,十八年前就在卖。这道也是王总老家的一道菜,还有四句话介绍:“碧色黄瓜翡翠青,油裹金龙配当中,蒜香米醋能回味,酥脆可口龙乡情”。

伊比利亚火腿大盘荆芥拌油条

伊比利亚火腿大盘荆芥拌油条

老黄瓜加荆芥的清香,我会一直记得,为了体现讲究,里边还切了几片伊比利亚的火腿。小宽老师是说觉得可以不切,用力过猛,但是也没毛病。