如果说世界上

有一种东西是可以预测未来的

那天气预报

应该是当之无愧了

每天出门是刮风还是下雨,是雾霾阴沉还是阳光灿烂,外出时需不需备把伞在包里,第二天是否要增减衣服……

天气的变化与我们的生活息息相关,天气预报在生活中也越来越重要。

那么,天气预报是如何制作出来的?气象部门又是如何准确预测老天爷的“喜怒哀乐”呢?

天气预报是怎么做出来的?

一般来说,现代天气预报是通过三个步骤完成的,分别是气象资料的收集,对气象资料的分析、计算,预报员会商得到预报结论并对外发布。

数据收集

目前常用的气象资料主要是通过地面和高空气象观测站、气象卫星、雷达等设备来收集。这些设备会在每天规定的时间里,对大气进行系统的探测,获取最新的数据。

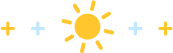

气象雷达(多普勒雷达)是通过目标对雷达波的反射来确定目标的位置和特性的。气象雷达发射电波,通过回波判断降水强度及其变化,通过接收回波的时间判断与雨雪云层的距离。

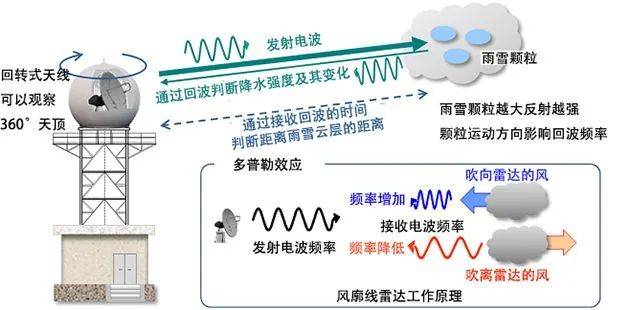

气象卫星每时每刻都在探测和预报大气变化情况,并进行全天时和全天候观测,快速收集和处理数据信息,反馈给地面接收站,绘制图像,确定走向。

这些设备形成了一个非常强大的监测网,它们在规定的时间里同时进行探测,从地面到高空,从陆地到海洋,全方位、多层次地了解大气变化。

数据分析

数据处理中心由计算机、外围设备和相应软件组成。它对数据接收与测控站送来的信息进行记录、处理,提取各种有用信息。在得到这些数据后,预报员们就开始了紧张的工作。只有根据这些数据进行专业的分析计算后,才能得出天气预报的结果。不过,由于每个预报员所掌握的理论知识、积累的经验是不同的,所以在预报过程中得出的结论也会有所不同。

数据发布

进行天气会商是预报员每天必须要做的工作之一。作为天气预报关键一环的天气会商,就像医生给有疑难杂症的病人会诊一样,会商时预报员要交流各自意见,讨论不同看法,最终形成统一意见后得出天气预报的结论。

电视天气预报是怎么做成的?

据专家介绍,每天通过气象台的预报结论,影视中心会先进行语音编辑,主要录入当日的天气、风向风速和气温;之后,制作电视天气预报。录制节目时,主持人站在蓝色(绿色)背景前,通过“抠像”,摄像机取下人像,和气象云图、预报信息合成到一起,再由主持人播报天气预报,就形成了大家看到的节目。

生活中,不少人都遇到过天气预报不准确的情况,甚至还有人拿来调侃某些不靠谱的事情“就像天气预报一样”。

为什么会出现预报不准的情况?

时间跨度越长越难预测

一般来说,短期天气预报较中长期天气预报准确。因为在短期时间内发生的气象变化较少,而时间越长,气象数据变动越大,预测难度也越大。所以,相对于中长期的预测,短时间的天气预报是更加准确的。

气象台数据不尽相同

天气预报源自天气观测数据,这些数据来自于分布全世界的气象观测站。不同国家的气象局,使用不一致的预报算法,因此预报结果自然也会有差异。

大气系统是一个复杂的系统体系,预测天气时存在着一些干扰信息可能会导致预测结果出现偏差。但是随着科学技术的不断发展,现在天气预报也变得更加精确。