作者:余欣蔓

前言

清华大学2025年招生宣传片《心之所向》上线了,一位略显腼腆却眼神坚定的大三男生出现在镜头前。他是为先书院2022级本科生周治兵,一位在清华园里不断探索、勇敢试错的“探索者”。成为宣传片主角的背后,是他从迷茫困顿到锚定兴趣方向的一步一脚印,也是一位清华学子如何在交叉学科的土壤里,循着内心摸索出兴趣之路的故事。

从“0”到“1”再归“0”的勇气

周治兵收到拍摄邀请的时刻有点突然——在课堂上,书院老师发来一条微信,询问可否电话联系,周治兵心头一紧,回拨后,老师仔细询问了他大一入学以来的经历,最后抛出招生宣传片的出镜邀请,这份意外的邀约,串起了他探索方向的曲折足迹与清华招生宣传片主题“心之所向”的共鸣。几天后,宣传片导演亲自找他深入沟通。脚本筹备、拍摄、剪辑确认,招生宣传片面世后,周治兵也被更多人认识。

招生宣传片里的周治兵

招生宣传片里的周治兵

他的故事,正始于一次“归零”的勇气。

初入清华为先书院,周治兵站在选择的起点,内心带着对新知的渴望与一丝茫然——这是每一个大一新生都会经历的起点“0”。书院独特的培养模式,将信息科技、智能工程、低碳能源、生命健康四大交叉工程领域展现在他面前。大一,他像许多新生一样,随大流做出了一个看似稳妥的举动:和多位导师交流之后,选择进入多数人所在方向的实验室展开科研学习。他很快融入了这个环境,获得了一种初步的“1”的归属感。

为先书院简介

为先书院简介

然而,投入越深,内心的空虚越为清晰:这并非他真正的心之所向。“为先第一届学生”的身份,让他早早感受到几年后研究生推免的压力。继续留在熟悉的实验室似乎是稳妥的路径,“要不要继续维持着这个表面的‘1’?”成为了他大一暑假无数次浮现在脑海里的疑问,而一次书院座谈会中院长的话点醒了他:“现阶段,我们更看重的是你们的兴趣和态度,而态度往往源于真正的兴趣。”这句话在他心中激起涟漪。挣扎许久,他做出了一个需要巨大勇气的决定:主动“归零”——退出当前的实验室,哪怕这意味着暂时失去方向,重新回到没有确定目标的“裸奔”状态。

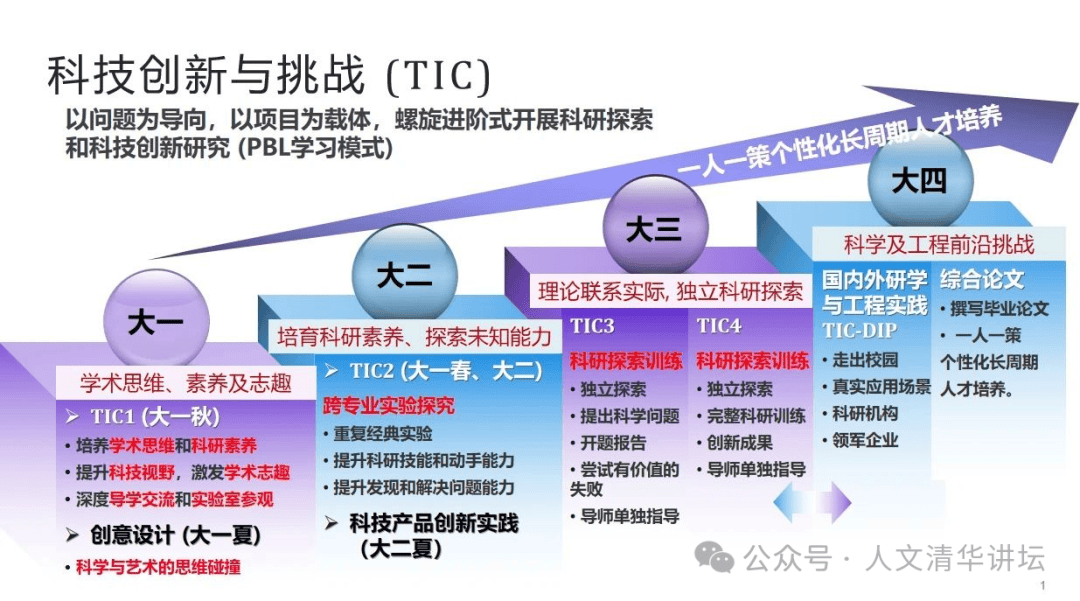

这份“归零”的勇气,是为先书院赋予他的底气。书院精心设计的“TIC”培养模式,成了他再次出发的阶梯。大二伊始,他像一块重新吸水的海绵,将心态归零,开启了密集而大胆的探索。他不再局限于单一领域,而是主动敲开不同研究领域的大门,在不同科研领域中寻找可能性。短短一学期,他就与多位不同研究方向的导师进行了深入交流。

为先书院课程培养模式

为先书院课程培养模式

转折发生在大二上学期。一次偶然的机会,他接触到生物传感技术——利用工程技术解决生命健康领域的实际问题。实验中,当他亲手操作设备检测乳酸含量时,那些精密的传感器、具体的应用场景、看得见摸得着的健康意义,瞬间点燃了他的热情。这一次,他领悟到了“兴趣驱动研究”的真谛。他迅速锚定了这个领域,并最终扎根于现在的实验室,找到了真正属于自己的、坚实的新的“1”。

这种从0的懵懂,到1的迈步,再归0的主动放弃,最终找到自己真正热爱的“1”的探索路径,正是为先书院交叉培养理念的生动实践。书院不仅提供信息科技、智能工程、低碳能源、生命健康四大方向自由探索的广阔天地,更创新性地设立了“交叉工程”本科培养项目。而周治兵果断选择了这一方向的培养方案,他的课程也因此横跨材料、生物医学工程等多个领域。虽然与单一院系同学的专业知识相比有所不足,也曾面临着知识“不够深”的担忧与质疑,但他更珍视交叉视野带来的独特优势:“它启迪不同的思维方式,这是单一领域很难获得的。”

在服务中磨砺领导力

谈及为何当初选择为先书院,周治兵坦言,正是书院“定义未来的科技领导者”的理念,尤其是“领导者”这三个字,深深吸引了他。他渴望的,不仅是精湛的专业技能,更是那份引领方向、服务社会的担当。这份对“领导者”角色的向往,在他丰富多彩的社工与实践经历中,得到了生动诠释。

社工,是周治兵大学生活的另一抹亮色。敢想敢做、服务担当是他的标签。大一刚入学,他便竞选成为班级团支书,将想法迅速付诸行动。他策划并成功举办了班级第一个主题党团日活动。时间紧、任务重,他和伙伴们协力合作,精心打磨每一个细节。这场“不敢想却做成”的活动,不仅圆满成功,更极大地唤醒了他性格中潜藏的“Leader”特质,让他体会到组织协调、服务他人的价值与成就感。

大一上,周治兵作为班级团支书举办了党团日

大一上,周治兵作为班级团支书举办了党团日

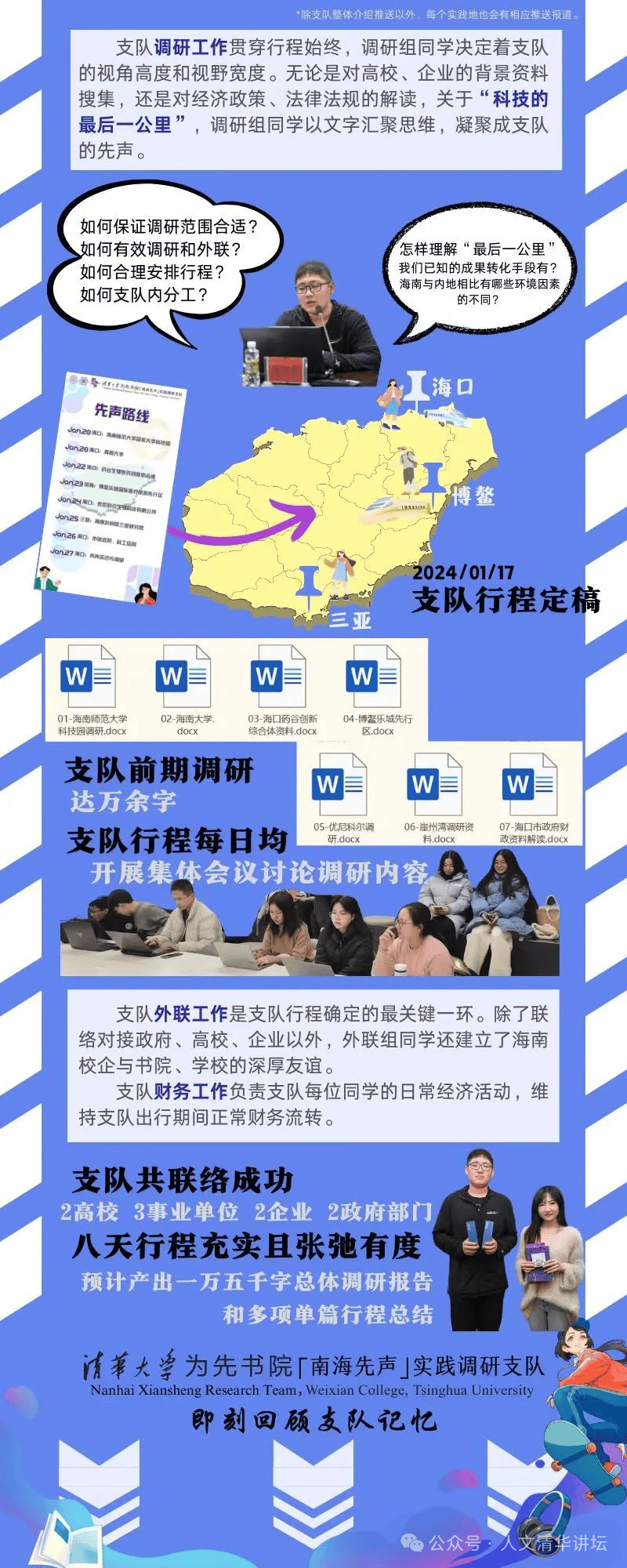

这份“领导者”的实践,并非局限于校园之内。寒暑往来,他的足迹遍布海内外:从浙江舟山到日本,从海南到德国瑞典,再到深圳和港澳,周治兵先后组织或参加了六次大型社会实践。他组建的调研支队,目光始终向下,聚焦于老百姓工作生活的真实情况和迫切需求。

周治兵带队的“南海先声”支队部分实践内容

周治兵带队的“南海先声”支队部分实践内容

这种深入基层的调研,不仅帮助他更清晰地理解技术应如何服务于社会,也促使团队成员思考在大学里“应该学什么”,有效缓解了单纯追求绩点的“内卷”氛围,引导大家在社会坐标系中寻找自身定位。丰富的实践经历不仅让他“获奖颇多”,更积累了宝贵的跨文化沟通、团队协作与解决实际问题的能力。

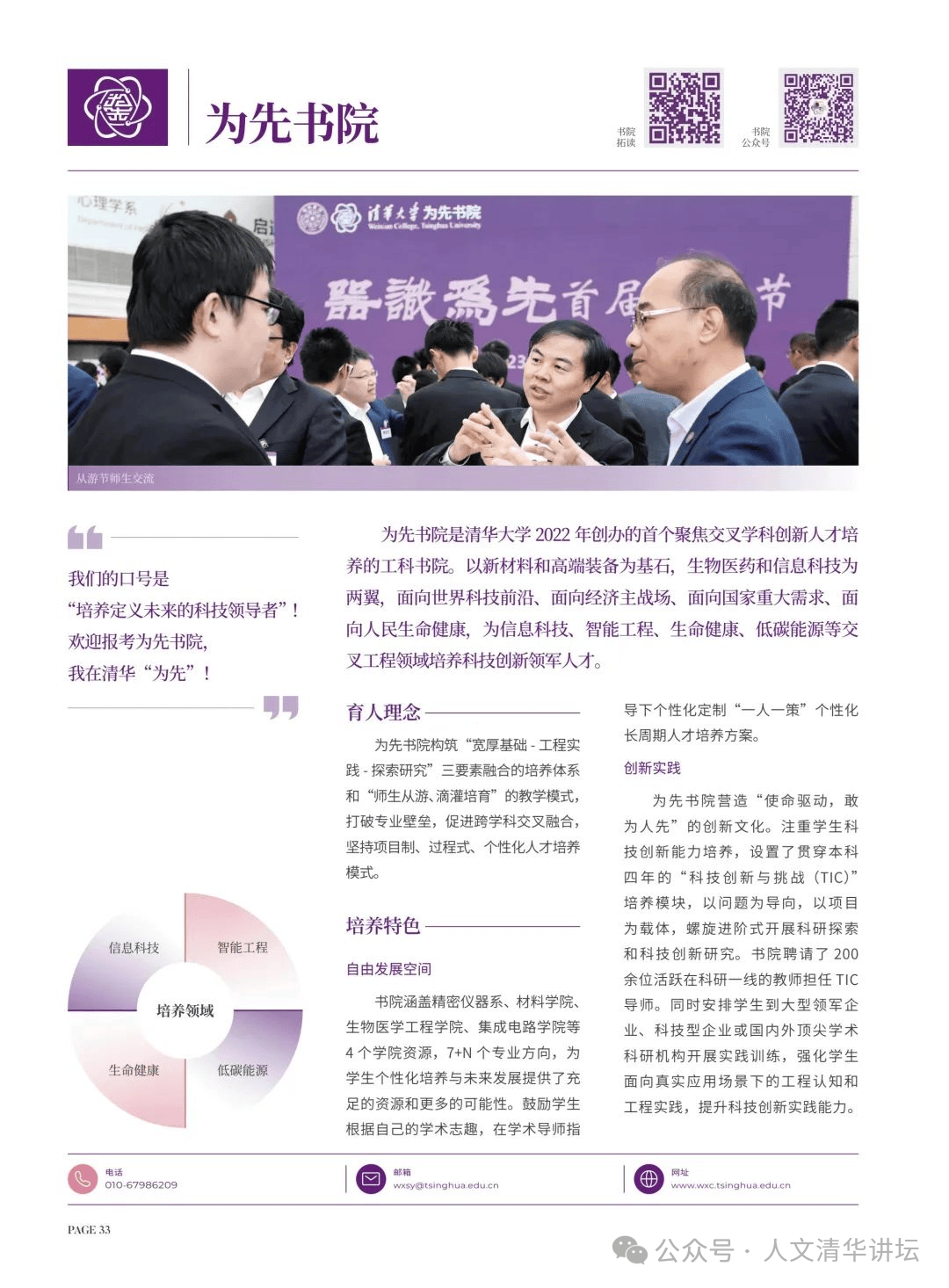

他的故事,也成为了书院内外分享的宝贵经验。在书院“从游节” 等重要场合,他多次作为学生代表发言,向同学们讲述自己如何“用热爱和脚步探索未知,寻找答案”。

周治兵在书院“从游节”上进行分享

周治兵在书院“从游节”上进行分享

“社工和实践的经历,让我深刻体会到大学与高中的本质不同。最大的转变其实不在学习本身,而在于如何独立生活、高效工作、与人协作,最终服务于一个更大的目标。”周治兵坦言,这些经历锻造的组织力、责任感和同理心,无形中反哺了他的科研之路,让他更清晰地认识到技术创新的最终归宿。进入大二科研关键期,他主动调整了天平,减少了社工投入,更专注于实验室。“取舍是必要的,关键在于清楚自己现阶段的重点在哪里,以及如何将不同阶段的收获融会贯通。” 这种清醒的自我规划和时间管理能力,本身也是领导力的重要组成部分。

而在深圳企业的实习经历,亦会成为他将所学所思置于真实产业环境中的一次重要检验。深入生产一线,让他对技术落地、市场需求有了切肤之感,对他而言,科研与社工实践,从来不是割裂的两面,而是“领导者”能力拼图中相互滋养、不可或缺的部分——前者赋予他改变世界的工具,后者则塑造他理解世界、连接他人并引领方向的情怀。

未来的心之所向

如今,站在大三与大四的交界点,周治兵的步伐愈发沉稳笃定。招生宣传片的镜头将他探索的故事定格,而现实中的他,正以更清晰的规划,一步步走向自己人生的舞台中央。

他的日程表排得满满当当:小学期扎根实验室,深化生物传感领域的研究;紧锣密鼓备战研究生推免,为下一阶段的学术深造铺路;完成为时半年的企业实习,在产业一线检验所学;同时,毕业设计的实验也需从头开始,按部就班地推进。这份规划清晰的忙碌,与大一时的迷茫焦虑形成了鲜明对比,是心之所向的志趣落地生根后的成长。这种成长,或者说成熟,源于探索路上积累的底气与对目标的清醒认知。他不再是那个仅凭一腔热血前行的少年,而是懂得在理想与现实之间寻找最佳切入点的行动者。

勇敢是唯一的通行证

假如重新进入大学,周治兵仍然会选择清华、选择为先书院——尽管他知道,这条路不会轻松。

对于即将入学的新生,他的建议是:

珍惜平台,拥抱困难

“书院的课程要求、实践安排,或许在当下看来是‘负担’,甚至让你感到不解和痛苦,”他诚恳地说,“但回望时,你会发现正是这些看似强制的框架,为你推开了一扇扇通往未知领域的窗。”无论是必修的跨领域课程,还是硬性的实践要求,他都鼓励新生“认真对待”,因为“这本质上是对自己未来负责”。他用自己的经历证明,那些曾被视作“累赘”的尝试,最终都成为了照亮选择之路的明灯。

勇敢试错,步履不停

“迷茫是大学的常态,关键在于行动。不要害怕离开舒适区,不要因为担心浪费时间而踌躇不前。主动去敲开导师的门,大胆尝试不同的课程、社团、实践方向。勇敢尝试,每一次积累的经验,都会成为你人生的隐藏价值。”他深知,那份最终锚定兴趣方向的笃定,正是源于此前数次看似“无果”的跨领域尝试所积累的认知。

成为招生宣传片的主角之一,只是一个节点。在清华这三年里,对周治兵而言更重要的是鼓起勇气,在无数个0和1中不断尝试,探索真正的“心之所向”。这份勇气,属于周治兵,也属于每一个敢于在未知中寻找心之所向的探索者。心之所向,素履以往,纵使前路坎坷,亦能抵达光明的彼岸。

【版权声明】本文原载于“人文清华讲坛”,出于信息分享目的转载。相关权利归原作者及原平台所有,若涉及侵权请联系删除