极目新闻评论员 吴双建

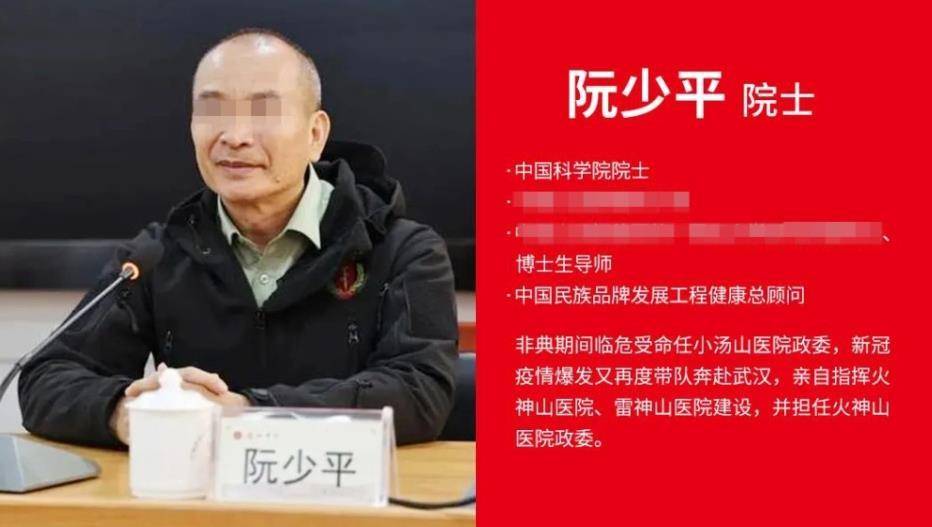

今年6月,澎湃新闻率先打假了冒充清华大学经管学院院长的造假信息,在国内舆论场引发强烈反响。8月初,我们又发现了一名自称中国科学院院士的“阮少平”。“阮少平”是否是其真名目前都不可考。权威部门明确告诉我们,所有的中国科学院全体院士名单都在官网上,没有隐藏的。(据8月5日澎湃新闻报道)

相关截图

很遗憾,中国科学院全体院士名单里面没有“阮少平”。但在现实生活中,院士阮少平频频出镜露脸。梳理发现,“阮少平”的行踪极其活跃,遍布多个省份,活动也非常多元。既出席各类论坛,还赴中小学校进行交流演讲等。

这让人心生疑惑,阮少平胆敢假冒院士公开演讲已经让人很震惊了,难道那些邀请的单位,也不核实其身份吗?怎么就上了假院士的当?毕竟,核实他们的身份,只要在官网上搜索一下名字即可。

阮少平假冒院士,无非是为了名和利,甚至能名利双收。应该说,邀请单位不管是请谁来演讲,核实身份是一个必须的程序。必要时,需要对方提供相关证明材料,向有关单位核实。特别让人吃惊的是,邀请单位里甚至还有中小学校。让假冒者登堂入室当“教师”,何其讽刺。

据报道,8月5日下午,澎湃新闻采访了部分曾经邀请过“阮少平”举办讲座的中小学。8月5日傍晚时分,这些学校已经陆续在删除有关“阮少平”的报道。这是不是太后知后觉了?

相关截图

不排除一些学校请来假冒院士,是因为疏于核实。更不排除一些学校,是为了让“院士”两个金灿灿的大字,来给学校装点门面,所以装聋作哑。对此,涉事学校当初为何请阮少平,付出了什么成本,恐怕需要上级教育部门进行调查,追究相关人员责任。

有人假冒中国科学院院士,不能就这样算了。相关部门应该就其违法行为进行追责,查找其真实身份,看看他到底是谁。否则,一个阮少平被揭穿了,还会有其他的“少平”冒出来,拉大旗扯虎皮继续收获名利。

不得不强调的是,社会对打着院士旗号的人,应该多些警惕。2023年9月公布的《中国科学院院士行为规范(试行)》规定,禁止以院士名义参加中国科学院和中国工程院、学部和学术团体、学术期刊以外的活动。2024年7月公布的《中国工程院院士行为规范》中亦有同样的规定。

就是说,除了上述场合,哪怕是真院士,打着院士的身份出席其他活动都是违规行为。院士本来就是一个学术身份,他们不是娱乐明星。如果真的到处走穴打卡获取利益,只会影响学术研究工作,这也违背了院士制度的初衷。

(来源:极目新闻)