8月19日,今年长达30天的三伏天,正式落幕。而四天后的8月23日,我们迎来秋季第二个节气——处暑。

“处,止也”,古人以“处暑”命名,本意是宣告暑热终结。但现实往往是炎热依旧。

一如当前八月过半,立秋已至,但全国多地仍被高温笼罩。走出空调房,热浪扑面而来,许多人疑惑:明明已经“入秋”,为何还如此炎热?需要注意什么呢?一起来看看。

一、处暑的特点

“处暑”这词,老祖宗数千年前在《国语》里就已用上,且明确指气温变化。

从气候角度看,处暑时节呈现三大特征:气温总体下降但仍有反复,降水逐渐减少,如北方的雨季(“七下八上”)结束,天气趋于稳定。

为什么说气温总体下降,但仍有反复呢?

因为尽管太阳直射点继续南移,辐射减弱,但地表经过整个夏季的炙烤,积温释放存在明显滞后效应。因此,处暑后天气并非直线变凉。处暑之后,仍可能有秋老虎的袭来。

那么,今年的天气,还会热多久呢?关于处暑时节,民间谚语、俗语有不少的总结说法,一如老话说“伏后热不热,就看处暑”。下面,我们具体来看看。

二、处暑节气中的谚语预测智慧

1.“处暑无雨,干断河底”

意思是若处暑当天无雨,干旱炎热将持续。怎么理解呢?

这主要与季风活动、副高行为等有关。在我国,夏季风的强弱影响降雨的多少,“处暑无雨”表明夏季风势力衰弱,无法输送充足水汽,导致无雨。

都说“一场秋雨一场寒”,处暑节气是秋季的第二个节气,从时间上看已经入秋,这时候的雨水,往往会导致气温的下降。

而“处暑无雨,干断河底”则往往意味着太阳炙烤猛烈,天气仍比较炎热。干断河底意味着秋旱现象的发生,这对于处在成长期的玉米等作物来说并不利,可因灌溉不足出现“秃尖缺粒”。

当然,处暑时节,也正值我国大部分作物成熟(“禾乃登”),农民需晴天收割晾晒。此时无雨,也并不完全是坏事,比如利于秋收的农事操作。

在民间有“处暑下雨,万人愁”的谚语说法,说的大抵如此,因为降雨会延误收割,导致谷物霉变。

2.“早处暑冷飕飕,晚处暑热得哭”

古人将处暑划分为早晚:农历六月末至七月初为“早处暑”,七月十五后为“晚处暑”。民间认为,早处暑,天气可能凉得比较快;晚处暑,天气可能凉得比较晚。

怎么理解呢?这个冷和热,我们可以将其理解为与秋相对的时间长短。

如果是早处暑,即时间上处暑来得早,那么说明真正入秋的时间大抵也会相对提前,天气会凉爽一些。而如果是晚处暑,那么真正入秋的时间大抵也会相对较晚一些,炎热时间被拉长。

今年处暑落在农历七月初一(8月23日),视为早处暑。这也就是意味着,今年的秋天可能来得比较早,是个凉秋。

3.那么,今年处暑天气具体如何呢?

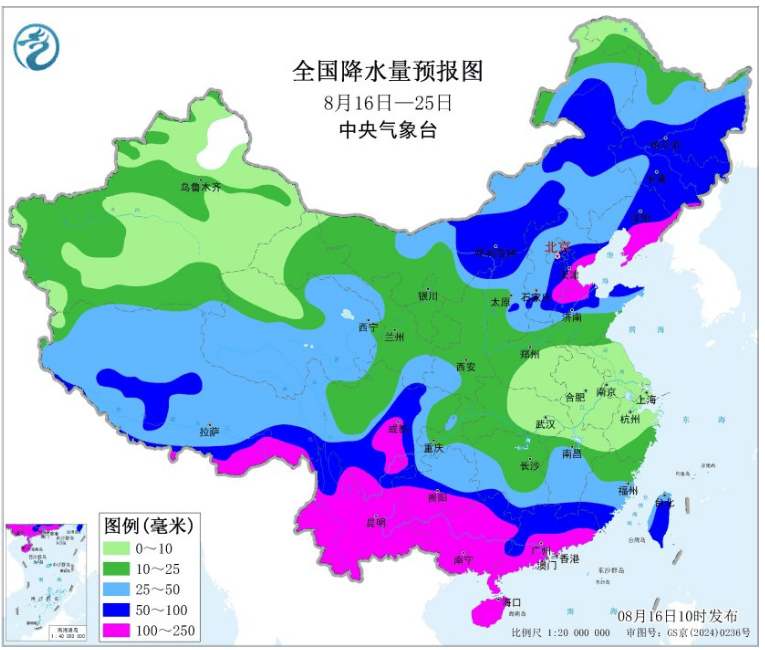

从目前中国气象网的天气预测来看,未来10天(8月16-25日),华北、东北、华南等地降雨量偏多,降水量较常年同期偏多,江南、江淮、江汉东部、黄淮等地多高温天气。

提醒我们,北方地区,秋季采收注意时间安排,以免因为降雨耽误农事。而南方地区,入秋时间比较晚,仍需注意防暑降温,谨防闷热天气造成不利影响。

三、处暑节气中的民间智慧

处暑到,民间也有不少的习俗活动和讲究:

1.出游迎秋

“七月八月看巧云”,处暑后秋意渐浓,气温也相对宜人,正是出游赏景好时机。

2.开渔节

处暑节气一到,沿海渔港迎来一年一度的开渔盛典!在震天的渔鼓和祈福的爆竹声中,渔民们满怀期待扬帆出海。

此时的海水温度适宜,鱼群高度聚集,正是捕鱼的黄金时节,一场人与大海的丰收协奏曲就此奏响。

3.吃鸭子

处暑时节,“秋老虎”余威尚存,燥热难耐。人们将目光投向水中珍禽——鸭子。

中医认为鸭肉味甘性凉,是滋阴养胃、清热祛湿的佳品。当然,由于地域不同,人们吃鸭子的做法也不同。

比如两广人喜欢皮光肉滑的白切鸭,蘸料清鲜;南宁人喜欢酸冽开胃的柠檬鸭,风味独特;四川人则偏爱辛香温润的子姜鸭,暖胃不燥。这一只只鸭子,化身为餐桌上的润燥神器,巧妙地调和着夏末秋初的“火气”,滋养身心以迎清秋。

4.放河灯

处暑前后恰逢中元节,放河灯寄托着对逝者的缅怀。点点灯火随波漂流,成为夏秋之交的独特风景。

在南方地区,老辈人用“处暑十八盆”的俗语,提醒年轻人别急着收夏装——意味着处暑后还要洗十八天冷水澡,生动反映了南方气候特点。

关于处暑,你还知道哪些说法呢?欢迎留言分享,一起探讨~

图片来自网络及AI绘制,版权归原作者所有, 若侵权请联系删除。