当前文学批评领域已经当仁不让地成为一个不同话语风格竞相展现的舞台,不同的批评家本着各自的生活阅历、生命体验、文学观念以及知识储备在此尽情地挥发。形形色色的批评模式里,侧重自我主观经验挥发的“六经注我”式有之,侧重借文学来捍卫某种外在价值理想的“文以载道”式有之,侧重对批评对象内在审美特质探讨发掘的审美分析式有之,侧重和批评对象之间的平等交流的对话式有之。作为近年文学批评领域成绩斐然的青年批评家,黄轶以关注内容的广泛以及内在精神的深度不断为人们瞩目。就研究内容而言,她批评的对象上起清末民初中国文学现代性生成初期的一些作家作品及创作思潮,下及当下正在发生和进行着的诸多现象;就内在精神而言,她的诸多批评往往总能深入地而不是泛泛地抓住一些关键问题进行阐发,既不乏自我感情的挥发,又有比较扎实的知识和学理的底蕴。更准确地说,作为有别于其他类型批评家的一种个人化风格,黄轶的文学批评特色整体而言正是建立在对知识和学理的倚重上的一种性情挥发。或研究热点,或臧否人物,或勾勒思潮,或剖析文本,她大都能既谨慎地坚守着知识和学理的边界,以知识为经、学理为纬,在思辨中让批评对象的学理脉络清晰地呈现在人们眼前,并充分地展现着个人的至情至性,为当下文学园地里增添了一朵风姿独具的批评之花。

与文学自身所具有的感性特质有关,比起一些严格讲究规范、积累以及系统方法的其他门类学术研究,文学批评的特点在于它入门的要求不苛刻,一个人只要对哪一个文学环节的整体或局部怀有某种观感,都可以用自己的方式畅所欲言地表达出来。这既使它可以不须背负各种过重的包袱而轻装上阵,畅所欲言,体现出一种与批评者原始生命体验密切相关的生气和朝气,也很容易沦为一种肤浅的情绪性发泄。即便一些批评者在主观上很认真地对待自己的批评行为,客观上也会由于知识结构的脆弱而观点学理性不足。回头看来,远的暂且不说,新时期以来曾在文坛上盛极一时的诸多文学批评话语,有多少不是“各领风骚三五天”而经得起时间的审视呢?文学批评缺乏知识和学理的足够支撑在很大程度上已经成为目前看似繁花似锦的文学批评领域的致命隐忧,它时时刻刻提醒着我们在急急忙忙传达自己审美经验的背后,一定要想法强化文学批评的学理品格。和那些即兴的、快餐式的批评截然相反,黄轶在这方面的表现是非常令人称道的。其中一个重要原因,便在于她的批评通常是立足于融通的知识视域。

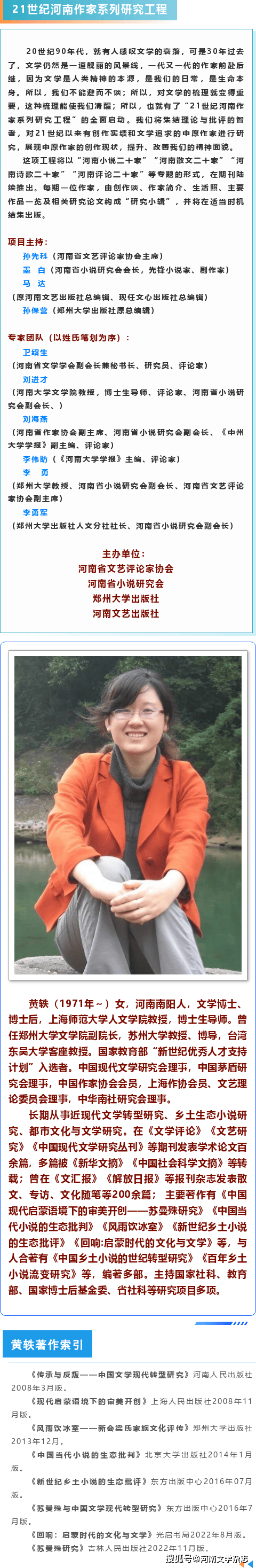

黄轶这方面特质的形成与其良好的知识结构和学术训练有关。本来,在当下的批评家中,学院派出身的人们一般都或多或少地有重视知识结构和体系自我完善的治学倾向;在以中国现当代文学为专业背景的学院派批评家中,那些受过现当代文学史研究方面整体系统的学术训练的,似乎在这方面的优势又略略大过专囿于搞当下批评的。这自然是我的一种直观的印象,可能不无片面,但也并非全无道理:宏观跨度的文学史治学训练更有利于给研究者打下良好的知识功底。黄轶走上学术之路之初,尽管已开始做了不少关于新时期以来文学现象的批评,如对铁凝《玫瑰门》中的司猗纹的分析以及对上世纪河南90年代城市小说的剖析等,其学术训练的真正完成还是博士期间。我注意到,黄轶博士学位论文做的是对清末民初文人苏曼殊的研究,苏曼殊的主要文学活动时期介于上世纪初到五四新文学运动爆发之前,属于中国文学现代意识萌动早期,其特殊的时代背景、传奇的身世、亦俗亦僧的身份以及在文学、绘画、宗教等领域的多方面魅力,都使得对他的理解把握需要多方位整体系统的知识积累。黄轶选择了知难而上并出色地完成了这一任务,她对苏曼殊的解读充分体现了她系统的知识结构和良好的融通能力:不仅对影响苏曼殊人格建构的各种文化形态特质的把握都周到得体,而且对它们在融进苏曼殊的本体生命过程中如何彼此作用的阐释尤鞭辟入里。如她对早期身世经历给苏曼殊造就的“忧郁敏感自卑中含强烈自尊、自闭自恋自怜中夹杂自戕自欺愤世嫉俗的性情”的概括、对其后来“一直徘徊于佛门与红尘之间,集僧冰情火于一炉”的人格特质的剖析,皆非单凭感性的泛泛而论,而是建立在充分的资料基础以及心理学、文化学、社会学的丰厚知识根基上的综合判断。另外,她对苏曼殊的解读完全是放在文学发展演变的整体视野下的,不管是对其文学创作审美价值的阐释还是对其翻译作品价值的解读都注重从文学历史发展演变的宏大知识场域寻找其价值定位。《现代启蒙语境下的审美开创》一书便是他研究苏曼殊成果的结晶,其成就正如书后面所附评论的总结:“本书从宏阔的视角对苏曼殊的创作和翻译进行归纳,尽力还原和探索作为作家的苏曼殊在20世纪初中国文学形态从古典向现代转型过程中的文学影响,并对其重要的文学史价值提出理论批评。”①学术成长过程的治学训练不只为黄轶奠定了整体知识结构,还培养了她分析研究对象的知识视野和方法,它们为黄轶以后的文学研究及批评打下了坚实基础。

由于具有了坚实基础,黄轶在对包括当下在内的更广泛的文学现象重新进行关注时,都能自觉地立足于一种融通的知识视域。她所习惯的批评方式之一,就是将独立的研究对象放在古今中外各种相关的知识体系中进行充分考察,力图透过充满喧哗与骚动的表象辨析其发生发展背后的知识脉络。例如她的《新世纪小说“生态”书写视域的开创及其意义》一文在对中国新世纪小说的文学史价值进行评判时,即能够从容不迫地穿行于有关生态系统、生态主义、中外生态文学以及新世纪小说“生态”书写的本体特质、其与现代性、启蒙性等现代文学文化审美内核的对接等各种知识场域之间,高屋建瓴,提纲挈领,在娓娓道来中给人以知识的启蒙,让人感受到其判断背后丰厚的知识支撑。

文学批评的特殊性在于面对文学这一立体表现社会生活的审美意识形态时,毕竟不能仅仅停留在展现知识层面,还无可避免地要承担一份社会责任。批评家欲如何定位自己所应和所能承担的责任,这是很个性化的选择。有一些片面张扬社会责任的批评家尽管也在从事文学批评,但对自己所从事的专业活动缺乏足够的严肃和尊重,文学批评在他们手里不过是个可资利用的工具,为了某种外在的功利目标,他们不惜对批评对象随意进行夸大或曲解。在当下充满各种世俗喧哗与骚动、人文精神整体被边缘化的社会转型期,黄轶并不否定知识分子对社会责任的承担,“我心中,他们总属于文化领域的精英,他们应该有百折不泯的现实参与精神和历史责任感,应该对国家对社会有着相当的文化担当意识”②;但她又清晰地认识到,文学批评对社会责任的承担不应该逾越一定的限度。她给自己的定位是不违背一个专业学者的本分,以对专业理性的恪守来尽一份社会责任。为了避嫌,她不喜欢用“知识分子”这个容易让大家和过多社会责任联系在一起的词汇来称呼自己,而喜欢使用一个相对单纯的“读书人”的称呼,“我只敢以‘读书人’自称……如今对我,‘读书人’,仍是一种逃遁,一种自嘲,一种自勉自励,一种自我警策”③。西南联大时期那些在极端艰难动荡环境下静心向学、坚守读书人精神境界的知识分子则自觉不自觉地成了她的人格样板。她曾在一本书的后记有感而发道:

我总是特别痴念抗战的隆隆炮火中在西南联大、重庆郊外辗转流离的那些学人们,他们是以怎样的坚韧和激情在维护着读书人的精神世界,表达着知识分子的人间关怀?是的,这是一个大众文化独擅胜场的消费娱乐时代,这是一个商业文化与政治文化合谋的风云激荡的时代,这是一个“反智主义”借着平民立场升腾起来的时代,这是以个以批判、嘲弄、解构“雅驯文化”为本事的时代……这一切似乎都顺理成章,无可厚非。也许,我们不能期待读书能为解决人类精神的普遍困境、推动人类文化的和谐发展、建构民族的“高端精神”提供切实可行的解决方案,但是我想,书斋的价值,究竟应该怎样去量度呢?书斋书斋,一个“斋”字,该量度多少“禅心佛意”?④

所谓“禅心佛意”,在我理解就是一种人格精神上的一种淡定、沉着,有所为有所不为。“禅心佛意”既然要落实在“书斋”里,就不能脱离“书斋”所能支持的理性边界。黄轶在进行文学批评活动时,不从众,不媚俗,针对当前文学界的种种乱象始终以恪守专业理性的方式来实现自己的社会责任。例如自上世纪末生态批评话语进入中国,在中国曾经风行一时,许多国人把它当成确立话语权力的终南捷径,照搬一些外来的批判城市化、反人类中心主义等观念,并在文学创作和文学批评中不加辨析地大加宣扬。黄轶的《生态批评的偏误》一文则对该种现象进行了深度剖析。她在肯定生态批评所具有的合理内核的同时,又清醒地看到其所存在偏误:“不少生态批评实践脱离了中国目前社会主义初级阶段的发展事实,热切追随西方后现代主义的生态批评理论话语,没有意识到蕴含在生态伦理学说其间的‘西方逻辑’,这样,生态批评在一定程度上也就失去了它的批判指向和力量”、“生态问题在中国远远不仅是一个‘后现代’的话题,也远远不只是‘现代’转型时期生态伦理学的扩张及其自身内在的悖谬的问题,还有大面积的‘前现代’区域在走向现代化过程中所必然遭逢的文化冲突、异变以及断裂”⑤。黄轶这种基于现代性发展历史以及本土现实背景的考察无疑是异常理智的。基于此,她对文学创作中出现的诸多极端化误区诸如张炜多部小说里的反现代城市文明、姜戎《狼图腾》里人与自然生态伦理观的倒错等,都进行了毫不留情的批评,并旗帜鲜明地指出“现代性建构应该有其强大的自我反思、自我批判、自我更新、自我淘汰功能,如果造作的、矫饰的、虚情的浪漫主义情绪控制了作者的审美自觉,乡土叙事可能沦为意义愈加空洞俗滥的符号,成为伪感伤主义的廉价点缀,一不小心,这种怀旧真的走到了文人所期待的相反的路径”⑥。似此之例,不一而足,这样的批评既是对文学自身审美伦理的尖锐反思,也是针对当下一种普遍文化乱象的理性厘清,可谓专业理性立场和文化责任的绝妙融合。

以对专业理性的恪守来尽到一份社会责任在黄轶的文学批评中,还表现在她充分注意到不用空泛高调的外部伦理批评粗暴代替内在的批评伦理。黄轶言道:“批评的伦理一定不等同于伦理的批评,批评本身是一种富有理性精神的科学研究,不能拿简单的伦理批评粗暴取代。”⑦这里不妨以《论世纪之交乡土小说的“城市化”批判》一文为例,该文没有机械地套用当下关于“城市化”的种种现成的“批评伦理”来俯瞰乡土小说,而是在对具有该主题倾向的乡土小说进行分析时,强调从文本自身出发,针对不同文本的审美特质选择最合适的阐释方法,先将张炜的《刺猬歌》、贾平凹的《怀念狼》等不同作品各自的审美特质忠实地呈现在外人眼前,再在该基础上展开更开阔的综合思考,外在伦理批评和内在的批评伦理由于实现恰当的对接而彼此获得了有力支撑。

同是重视知性和理性的文学批评文章,不同的人也有不同的特质。黄轶的批评文章给人的观感是并非循规蹈矩、按部就班地老老实实讲道理,而是并不掩饰自己的内在个性,字里行间处处激扬着才情和性情,是一种典型的才情和性情之文。

以她论述苏曼殊的一段文字为例:

他的革命、向佛、创作,在整体上是一种“逃往自由”,“逃往自由”首先是从个体的处境、个人的心灵隐痛出发,表现个体在社会中的无助和无奈;他的一次次陷入爱情的漩涡,爱的热烈且真诚,而当面对爱情实际出路抉择时,他选择痛苦的逃避。他把宗教本质上理解为一种对平庸化的排斥,但艺术审美在本质上又与宗教对抗,它是反抗中世纪宗教理性的结果,为了追求自由而为善,然而善与善的冲突却导致自由的失去,不得不以逃遁来换取心灵的自赎,最终构成了在抉择权上属于强者的心灵悲剧,这些无疑带有性格悲剧的味道。他的那些“精英式”的家国想象的毁灭、宗教期待的虚妄,以及爱情神话的破解,一层层递解着一个悲剧的展开和收束。⑧

此类的文字既渗透着学理的辩证,又充斥着强大的情感“气场”:它优美的辞藻、生动的文笔以及内在的情感张力等,一起构成了畅通无阻的“文气”,使得文字不只在解剖研究对象的心灵与命运,也在抒发批评家本人面对如此命运如此人生发自内心的由衷之感。这种才气和性情的交相辉映使得评论文章充满了美文的抒情特质。黄轶有一篇《我希望“五四”只属于文学》的文章更是属于才气与性情兼具的佳文,值得专门一提。面对在不断地被演说中一路走来真相已渐模糊的五四,面对部分人对它的过分神化以及部分人对它的过分贬低,在这篇文章里黄轶索性摆脱了正规论文里多少有之的“掉书袋”气,换了一种更能接纳自我性情的散文化、抒情化风格。该文先采取一种自剖心路的方式,循循善诱,设身处地地将人们的思维引入历史文化的争议现场,在传达自己的观点时毫不回避情绪元素的参与。不唯如此,情绪的起伏甚至成了推动思维逻辑逐步深化的内在线索,正是在亦狂亦狷、乍开乍阖的情绪带动下,作者充分表达了她对多元五四以及今天价值的全面认知。该文结尾部分的“作为侍弄文学为业的人,我当然希望‘五四’只是文学的五四—单就文学来说,它兼容并包思想自由,社团林立旗帜各异,百花齐放百家争鸣,豪放激进婉约颓废,语言实践文体探索……或许某一天,‘五四’只是属于文学,浪漫而激越,正如我一如既往所信仰的那样”⑨,尤为作者融性于情、融情于理的神来之笔,寥寥数语间,既是作者对种种关于五四争议的立场技术性总结:作者并不否认文学之外的五四自身可能会有这样那样值得反思的局限,但认为文学的五四则永远值得我们尊重和缅怀;也是一曲绝妙的抒情,在感情的高潮之处戛然而止,漫步在文学批评园地之抒情诗人的形象跃然纸上!

尽管已经取得了不菲成绩,黄轶的文学批评仍然尚处于发展过程中,眼下的文学批评也并非是无可挑剔,如其兴趣点固然不少,但还有些分散,尚待在更高层次上形成更加成熟的批评体系;文章在对观点的分析说明中有时过于倚重外部背景知识的敷陈衬托,来自批评对象内部逻辑的发掘还需强化;由于受内在激情的驱动,一些句式的表达放任词采飞扬却难免有失繁复,含义过于拥挤,至于读者读起来有些拗口;知识和思想的融创方面也有待进一步提粹。不过相对黄轶的批评已经显示出的足够实力来说,这些都是无伤大雅的美中不足。毫无疑问,相比于眼前,未来的风景尤其值得期待。

【注释】

①黄轶:《现代启蒙语境下的审美开创》封底,上海人民出版社2008年版。

②③④黄轶:《现代启蒙语境下的审美开创》后记,上海人民出版社2008年版。

⑤⑥黄轶:《生态批评的偏误》。

⑦红菱等:《“今日批评家”纵论“批评的伦理”》,载《上海采风》2011年12期。

⑧黄轶:《现代启蒙语境下的审美开创》,32—33页,上海人民出版社2008年版。

⑨黄轶:《我希望“五四”只属于文学》,载《粤海风》2011年6期。

陈平原先生将中国文学的传统化约为“史传”和“诗骚”,王德威先生则命之为“史诗”和“抒情”,他们都不约而同地注意到了现代作家对“楚辞”世界的向往。沈从文由“楚辞”出发,“发现”了知识分子的文字表达“本质不过是一种抒情”;在张炜的《楚辞笔记》中,屈原不仅是不被信任的臣僚、遭遇放逐的贵族,也并非是史书一再渲染的爱国志士——他更多是一个浪漫主义、理想主义的行吟骚客。在其绚烂华彩背后那份抗拒流俗的苍凉悲壮,那份抵御流言的高迈傲骨,那份对感情的沉醉、依恋与哀伤,那份对民生多艰的长长太息汤汤泪流,那份对末世之哀的无奈和疼惜……是今人面对时代大转型、竭力维护自我精神域地的纯洁时不得不引为共鸣的。

难道,这就是我们与屈子千古遥契的缘分?阅读《楚辞》时千转百回的愁肠只是为了遥应那个至美灵魂孤独的生命体验吗?在一个以粗鄙为时尚、排拒优雅和深刻的时代,英雄主义和理想主义幕落花凋,“七夕”变成了一夜娱情,“中秋”被置换成奢华的月饼,但待“端午”也变成了粽子的时尚言说,你说这是屈原的悲哀还是今人的悲哀?即便“多元”对抗“一体”显示了知识者的批判精神,在网络传媒、影视文化的洪水冲刷出的“天马行空”“自由自在”的背后又隐藏着怎样的政治伦理预谋?我们陷入了“无物之阵”,仓皇错乱。但是,当我们“融入一片时光”、让“时代的一切阻障都在这个时刻里消融”而力显自己的高标独异时,是否也预示着知识者在挽救不了精神滑落时就只有一条去路了:做个香草美人!这自然是一种轻松自在的选择,但遭忧的心魂怎么可能在沉湎于怀旧、轻绝于时代中安然?所以,对屈子的眷念应该包含对历史和现实荒诞的质疑,尤其是那种对任性自由、桀骜不驯、柔韧旷达的精神的崇仰,这是文人的永恒心结。或许正如闻一多在“敬质”孙次舟时所分析的,屈原的悲哀正在于他本该做好一个“弄臣”,但他忍不住要做一个“文人”而参与到“公共思想领域”。《楚辞》中的诗人“不为邀宠,不计贫贱,从而赋予‘忠’特殊而固定的内容”,以在流浪与行吟中绽放的“沉思”和“内省”抗拒着知识者的心灵蒙难。这是伟大传统中的“史传”内涵还是“诗骚”精神?其实,“史传”也好,“诗骚”也好,总有些相同的美如那些内省和沉思的力量会打动我们。

再思索蔡元培所谓“我国周季文化,可与希腊罗马的文化比拟,也经过一个繁琐的哲学时期,与欧洲中古时代相同,非有一种复兴运动,不能振发起衰”,这有其道理。如今,我们正以退守的姿态、怀旧的快感热议传统文化复兴。但当发现不是文明精粹在新的时空中浴火重生、凤凰涅槃,而是某些沉淀下来的渣滓重焕生机,是只求“活着”的民众重陷祥林嫂捐门槛的蒙昧和华小栓吃人血馒头的悲剧,正如从《药》到《古炉》活生生写着的,我们不由得惊心:对传统文化的叩问和回溯会变成另一场闹剧吗?中华民族何时能以沉思的力量缔造出立足于“现代”的内省意识?文学经典是穿越历史隧道能与后人心灵共振的艺术,《楚辞》悲伤的文字已漫过千古,我们只有鼓起勇气才能面对那份由沉思与内省而成的高贵与尊严。所以,我有理由尊重路翎、穆旦、萧红、钱钟书……欣赏霍达笔下的韩子奇、石舒清笔下的马子善、阿来笔下的达瑟和晋美、迟子建笔下的老祖母、贾平凹笔下的善人……

“内省亦称‘自省’或‘自反’,也是自我了解、分析、反思,并建构正确的自我知觉和行为的方法。”或许,拥有了内省的力量,文学才能写出大变局时代的崇高与堕落、理性与疯狂,写出在一场场精神的劫难中那些不可复制的心灵搏战,写出人心的抗争与颓灭、呐喊与悲凉?起码,内省意识是一位作家、一部作品应该具备的重要品质。

原刊于《南方文坛》2012年第三期

■原载《快乐阅读》2025年第6期