壬寅岁序时维清秋

栉风沐雨弦歌不辍

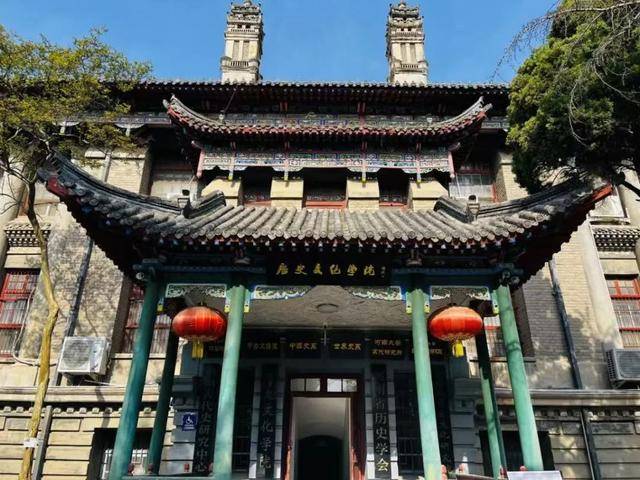

河南大学历史文化学院

自1925年中州大学文科史学系肇始

已经走过百年历程

2025年8月24日

河南大学

历史文化学院迎来百年华诞

河南大学历史文化学院自1925年中州大学文科史学系肇始,历经文史学系、史地系、历史系等阶段。历史学人本着“明德,新民,止于至善”的校训,逐步陶冶出求实与求是、义理与致用、传承与创新、为学与担当的学科品质,淬炼出“中西贯通、前瞻开放”的院风。

百年岁月,倏忽而过

自1925年创立以来

这里便成了史学人才的摇篮

董作宾、范文澜、嵇文甫等前辈在此深耕

培养出韩儒林、白寿彝、尹达等享誉中外的大家

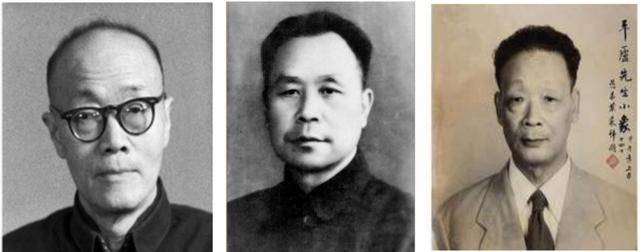

♦范文澜 嵇文甫 董作宾

♦韩儒林 尹达 白寿彝

如今,学院已构建起

本科—硕士—博士一体化培养体系

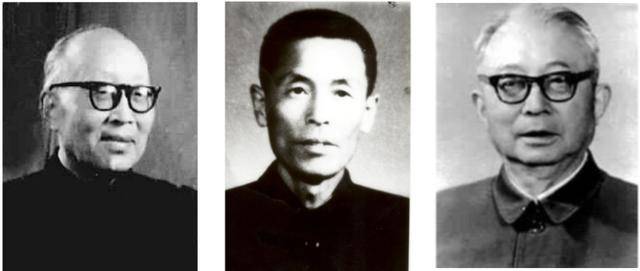

中国史、考古学、世界史3个博士学位授权一级学科

撑起坚实的学术骨架

学位点建设情况

中国史稳居全国前10位

考古学稳定在12—14位

世界史位列全国前30位

宋史、黄河文明等特色研究领域

在学界影响深远

♦河南省宋文化研究院成立仪式

♦“中古敦煌与丝路文明”学术研讨会

♦中国社会史学慈善史专业委员会第四届年会暨“慈善文化与慈善事业发展机制”国际学术研讨会合影

129名教职工组成雄厚师资

34名博士生导师、39人次省级以上人才称号

国家“万人计划”领军人才、国务院特殊津贴专家

星光熠熠,照亮育人路

♦历史文化学院第五届教职工大会暨工会会员第三次会议合影

历史文化学院高层次人才一览表

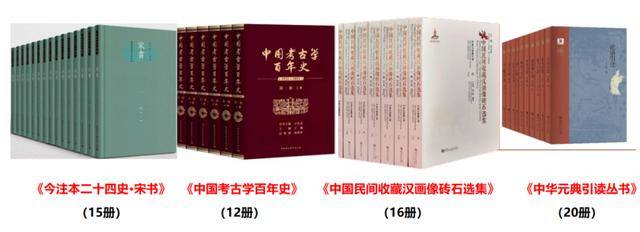

83项国家社科基金项目(含11项重大)

60余部学术专著

300余篇权威期刊论文

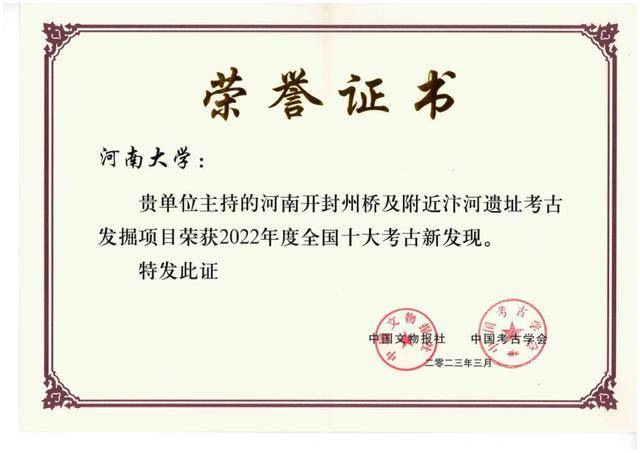

“开封州桥及附近汴河遗址”入选

2022年度全国十大考古新发现

科研成果丰硕亮眼

♦河南大学历史学科获批的国家重大重点项目分值排名全国第一

♦系列学术著作在学术界产生广泛影响

州桥遗址荣获2022年度全国十大考古新发现

现有1300余名在校生在此成长

历史学、世界历史、考古学、文物与博物馆学

4个本科专业各展风采

专业建设情况

♦教育部历史学类专业教学指导委员会年会暨全国高校历史系主任联席会议

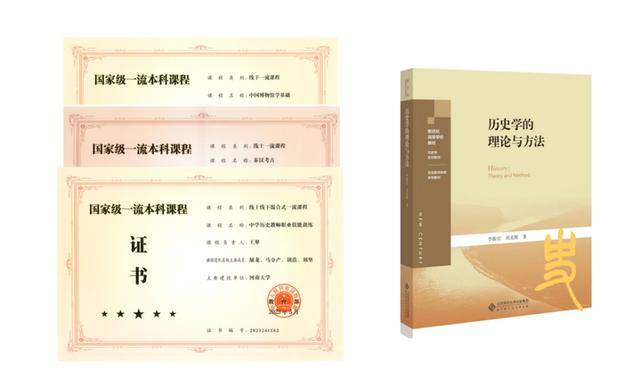

4门国家级一流课程

2部国家级教材

15人次国家级教学竞赛奖励

搭建起高质量“金课”体系

♦国家级一流课程及教材建设(部分)

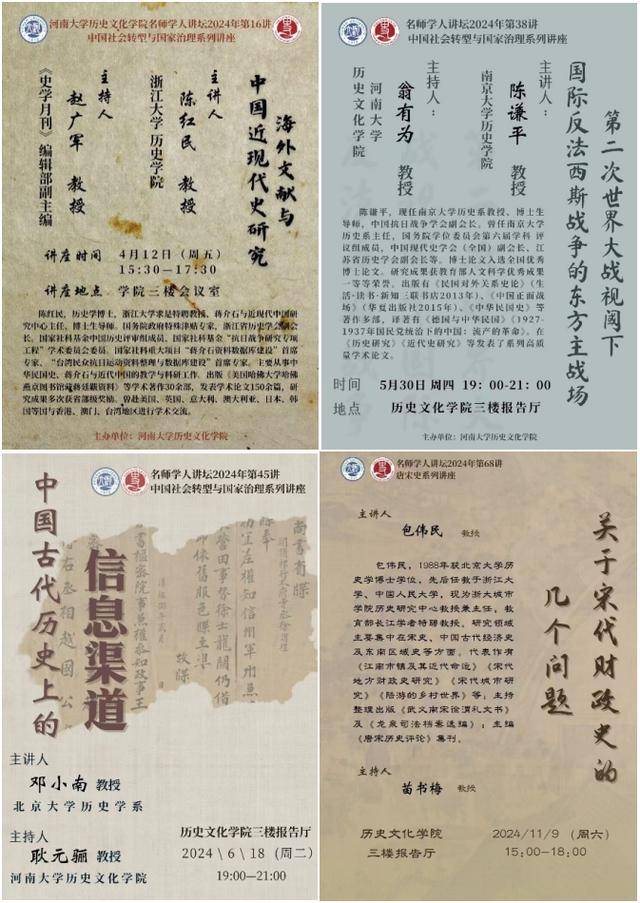

♦邀请名师开展学术讲座(部分)

这里有考古发掘资质加持

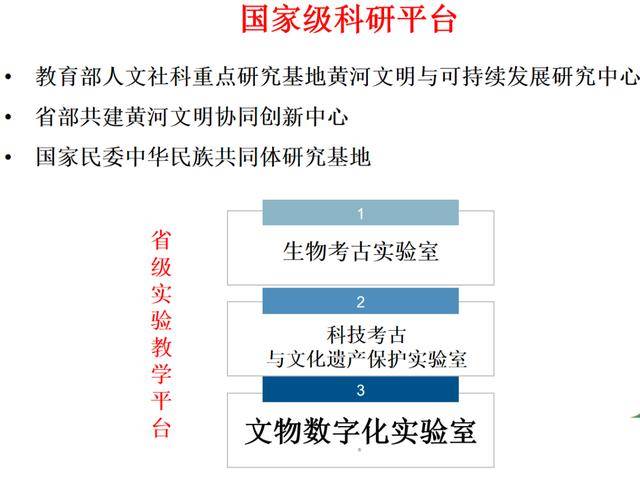

3个国家级科研平台

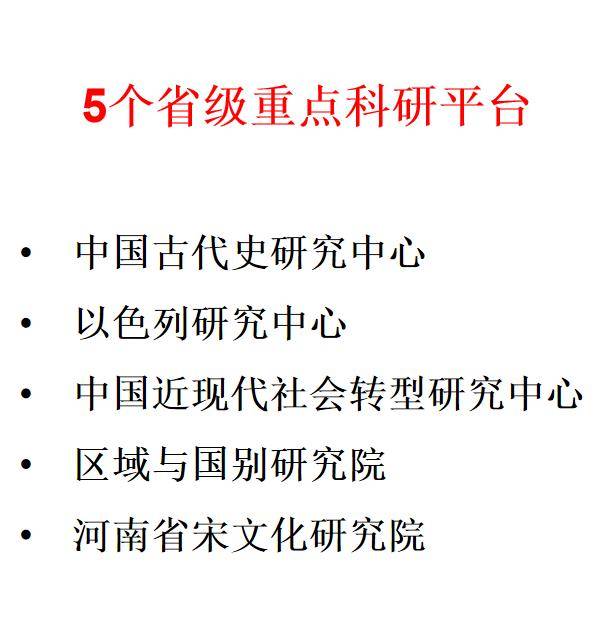

5个省级重点研究基地

3个省级实验教学平台

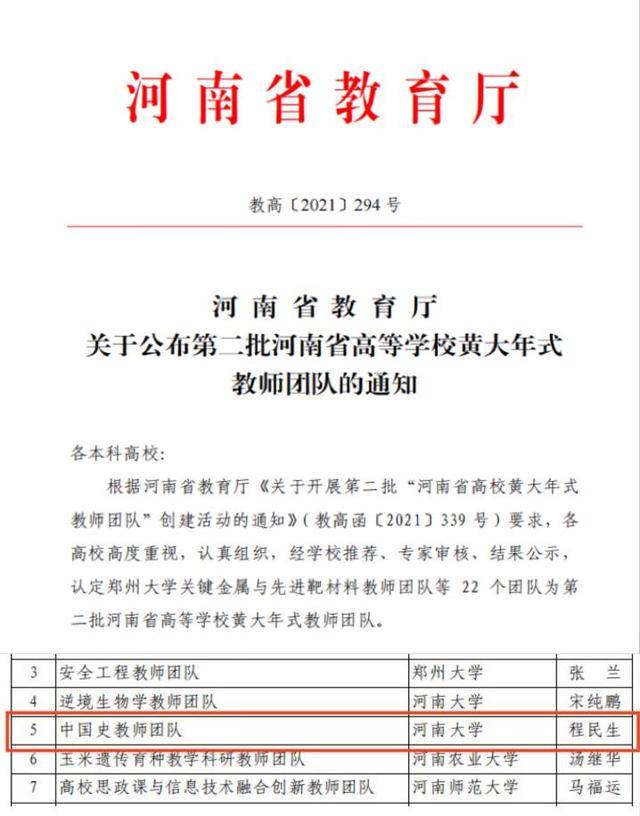

1个省级黄大年式团队

7个省级科研创新团队

为人才培养与学术研究筑牢根基

♦国家级科研平台与省级实验教学平台

♦省级重点科研平台

♦第二批河南省高等学校黄大年式教师团队

开放办学,联通内外

国内与中国社会科学院、国家博物馆等深度协作

国际与斯坦福大学、悉尼大学、以色列本·古里安大学等

海外名校持续携手

♦与清华大学、台湾淡江大学、香港浸会大学开展学术交流活动

♦明德计划实验班赴浙江大学开展交流学习

2025年8月24日上午9:30

河南大学历史文化学院创建100周年

创新发展大会

将在明伦校区音乐厅举行

共忆传承 再续华章

薪火之传:范文澜与河南大学的文史传统

——为纪念河南大学历史学科创建100周年而作

“生生而不已,化化而无穷。故如薪火之传,不知其尽也。”在河南大学110余年的时光岁月中,虽然时光飞逝荏苒,岁月车轮滚滚,我们始终无法忘却自己的来路。我们始终听得到历史的回响,始终记得一辈又一辈先贤们的谆谆教诲,始终追寻着河大人文精神的真谛。其中,有一位先辈,被称为“中国马克思主义历史学的开拓者”,也曾被誉为“文武双全的民族英雄”,他便是大家熟知的范文澜先生。

范文澜(1893年11月15日—1969年7月29日),字芸台,笔名武波、武陂,出生于浙江绍兴的一个书香门第,自幼便接受了传统经史教育的熏陶。5岁进入私塾,在父亲的悉心教导下,诵读《四书》《五经》等经典,为他日后深厚的国学底蕴奠定了坚实基础。1913年,他考入国立北京大学预科,1917年毕业于北京大学文科。此后20年间,先后任北京大学、北京师范大学、河南大学(1936-1939年)等校教授。1940年初到延安,任中共中央马列学院历史研究室主任,撰写《中国通史简编》和《中国近代史》。新中国建立后,范文澜担任中国科学院中国近代史研究所所长、中国史学会副会长、中国科学院哲学社会科学学部常务委员、全国人大常委会委员、全国政协常委、中共第九届中央委员等,他毕生从事历史研究,对中国史学中的一些重大问题均有独创见解。范文澜先生的文史研究对于河南大学文史学科的发展起到了重要作用。

一、“大丈夫”:中国抗日救亡运动的先行者

1931年“九一八”事变后,日本侵略野心更加膨胀。1935年,日本侵略者越过长城进攻华北,造成华北危急!平津危急!就在这个时刻,范文澜于1935年底撰成了旨在振奋民族精神的著作《大丈夫》。书的命名,则取自孟子的名言:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”这部著作曾在抗日战争时期产生了重要影响,1936年在上海出版后印行了四版,堪称是大众历史教育的成功范例。《大丈夫》这部反映抗战时代脉搏的名著,成为范文澜转变为集学者与革命者于一身的前奏,也预示着他将要在河南大学开展轰轰烈烈抗日救亡运动的先声。

在河南大学期间,范文澜在全国汹涌的抗战热潮和饱满的爱国热情的驱使下,写下了数量甚多的政论、杂文,或进行抗战动员(如《论团结一致》)、或分析形势(如《对于持久抗战的几个肤浅意见》)、或发动民众(如《〈游击战术〉序》),篇篇都是有力之作。范文澜曾经“在开封曾编印一本‘游击战术’,两个月销售到五千册”,他在回忆文章说因此“被闻名不识面的朋友们误认为游击战术专家”,甚至还有“豫西南某地方当局,跑到开封找嵇文甫先生,指名要我去教游击战术”。而这些思考也促使他逐渐走向更广泛的抗战实践,他开始动员青年学生参加抗战工作。他自己说,面对抗战救亡的形势,“河大当局以及一般朋友们帮助我,教我办短期的训练班。”范文澜举办抗敌工作训练班的想法得到了中国共产党的支持,当时的中共河南省委文委书记、中共鄂豫边区党委委员兼宣传部部长王阑西后来回忆到:他的这个提议“很快便得到河南省委的支持,动员河南大学的秘密共产党员参加。组织上由我联系。”

1937年秋,范文澜与嵇文甫“成立了一个河南大学抗敌工作训练班。青年们投考的踊跃,学习的热心,使我确信中国决不会亡,抗战必然胜利”。他自己说“训练班主要课目是中国问题(稽文甫先生担任)与游击战术(马致远同志担任),这两位台柱子撑起训练班的‘金字招牌’,声名很好,在青年群中起着颇大的影响。”“预定计划是挑选一部分学生沿平汉线(重要城市)办短期训练班,兼做民运工作,联合当地青年,广播救亡种子,最后目的到信阳去打游击。”按照预定的计划,虽然遇到了一些困难,但是他还带领抗训团学生从开封到许昌、舞阳,为抗战宣传和动员做出了卓越的贡献,之后又到达信阳一带。全团以纪律严明、团结一致成为河南救亡团体的模范,范文澜则因其精心严密的组织和诲人不倦的精神赢得了青年们的爱戴。

1939年春,日军加紧对信阳、桐柏一带的侵犯,河南大学在鸡公山的抗战办学受到了非常大的影响。范文澜在回忆自己的过往时,曾经说到“敌人的炮火一步一步逼过来,我在高山上傍徨着,找不到该走的道路。我想,跟着学校逃难,逃到什么时候才不逃呢?我决计退还聘书,跟游击队去干一下罢。我参加新四军,在游击队里当教员。”也就是在河南大学被迫抗战办学的过程中,范文澜自己的思想发生了非常大的变化,他开始意识到自己可以将毕生所学,特别是在河南大学工作期间对于游击战术的思考运用到战场上抵抗日本侵略者,实现救国救民的理想。后来范文澜先生辗转去了延安,开启了另一段人生的旅程,使得自身的才华在抗战的舞台上发挥地更加充分和精彩。

“士不可以不弘毅,任重而道远”,范文澜用自己的行动谱写了“大丈夫”的风范!

二、“一件大事”:中国马克思主义史学研究范式的开拓者

在中国的学术界和思想界,范文澜先生被誉为“新史学宗师”,在中国历史研究中的地位不可替代。他的著述不仅丰富了中国历史学的宝库,而且对中国的思想界和学术界产生了深远影响。毛泽东同志曾说:“我们党在延安又做了一件大事……我们共产党对于自己国家几千年的历史,不仅有我们的看法……也写出了科学的著作了。”这里面提到的中国共产党人在延安所做的“一件大事”即是范文澜先生编著的《中国通史简编》,从此中国共产党人对于中国几千年的历史评判,有了自己的“发言权”。《中国通史简编》是第一部用马克思主义观点编写的中国通史,它摒弃了旧史学的陈腐史学观,以历史唯物主义贯穿于历史叙述之中,肯定了劳动人民创造历史的功绩,把阶级斗争理论作为研究历史的基本线索,肯定了被压迫者的反抗斗争在历史中的重要作用,以社会发展规律分析中国五千年历史发展过程,还着重强调了中国自秦汉以来长期大一统的重大作用。至今,每当提起马克思主义研究范式的中国通史,人们仍然会想起范文澜先生。

范文澜之所以能够成为中国马克思主义史学的开拓者之一,与他自己的人生经历,特别是在河南大学期间的经历密不可分。他自幼饱读四书五经,尤其喜欢阅读古典史学著作,对中国史学产生了浓厚兴趣。1936年,范文澜在河南大学文学院文史系任教授,讲授的课程包括中国上古史、中国文学史、经学、《文心雕龙》等。范文澜先生在河南大学原以为可以悉心治学,但是全面抗日战争的爆发使他不得不关注新的形势,他自己回忆说“在河南大学教着书,芦沟桥大炮响了。尽管你老先生紧掩双耳,却掩不住敌人的大炮口,终于不得不承认中日战争的事实。久矣夫掩口不言的我们,似乎也相当可以说话了,在许多文化人(我也跟在后面呐喊)‘大做文章’动员群众以后,河南先进青年,都感觉到学习救亡理论和技术的必要。”范文澜先生在此时期经常主动与进步学生接触,与学生们促膝长谈,分析当时的国内外形势,为学生们指引方向。他积极服务于《风雨》和《经世半月刊》,宣传和动员群众,将个人的命运同国家民族的命运紧紧捆绑在了一起。

《经世半月刊》为清史研究第一人萧一山先生于1937年1月在南京创办,紧接着八一三淞沪抗战爆发,被迫停刊。后来《经世半月刊》在开封分社复刊,萧一山委托范文澜负责开封分社主编任务。萧一山曾在发刊词中写道:“不应再受汉学遗毒,饭订补苴,和宋学遗毒,高谈静坐。要负起经世之志,谈经世之务,拿道德文化力量和应用科学的知识来维系社会,照顾人生。”范文澜先生在主编刊物期间,讲求“经世致用”,遵从了办刊理念,积极宣传抗日主张,在国内的影响巨大。《风雨》创刊于1937年9月12日,一共发行27期。前14期的主编是嵇文甫、姚雪垠、王阑西,从第15期开始《风雨》由统战性质的文化刊物转变为中共河南省委机关刊物,主编增加了范文澜。正如《风雨》的创刊宗旨所言“行动是救亡的实践,理论是行动的指标,而《风雨》是理论源泉。”范文澜通过主编《风雨》,积极宣扬抗战主张,甚至围绕游击战术发表研究成果,产生了广泛影响。这两个刊物对河南团结救亡力量,推动救亡运动起了相当大的作用。

1938年6月,开封沦陷,河南大学被迫抗战流亡办学。期间,范文澜随河南大学师生转移到鸡公山一带。不久,他决定自己要挺身而出,从一名大学里的“教书匠”转变为游击队的“教员”,随即辞去河南大学教授之职,参加了新四军游击队,在河南信阳一带随部队开辟游击区,此后又在第五战区做统一战线工作,奔波于桐柏山中。1940年初,范文澜历经艰险到达延安。当时的情景如他在1941年回忆文章《从烦恼到快乐》中所说的:“我‘过五关斩六将’,冲破若干险阻,居然走到‘寤寐求之’的边区了!快乐得把铺盖丢在汽车上。多光明的边区啊!”1941年,范文澜正式开始着手编纂《中国通史简编》,期间呕心沥血,几易其稿,全书终于在1946年得以正式出版。

可以说,在河南大学任教期间,范文澜先生积极关注民族和国家的命运,面对新的形势变化,创办刊物,动员民众,结合“活”的实践学习马列主义理论,完成了由精通国学向唯物史观的理念转变,走出书斋,走向延安,也为他开拓马克思主义史学研究奠定了坚实基础。

三、“大先生”:河南大学人文学术的会通者

“板凳要坐十年冷,文章不写半句空。”这是范文澜先生一生治学的写照。他对于文史学科有着深厚的造诣和独到的见解,是人文会通的“大先生”。他对于历史研究,提出学习理论、掌握资料、文字表达、言行一致四个问题,勉励后学。他在中国古代史、中国近代史、历史研究的方法和对资产阶级历史学的批判、中国经学史、思想史的专题研究等方面的研究成果,不仅为河南大学的历史教学提供了丰富的素材,也为师生们的学术研究提供了新的思路和方法。

建国初期,如何用马克思主义唯物史观指导历史研究,是史学界需要解决的突出问题。河南大学文史学者嵇文甫、郭晓棠、黄元起等先生就决定由中国新史学会河南分会主办于1951年1月共同发起创办新中国第一份史学刊物《新史学通讯》,肩负起了在新中国史学界普及马克思主义的庄严使命。随着研究问题的深入和马克思主义史学的发展,1957年改名《史学月刊》。刊物办得很活跃,组织了不少重大问题的讨论,表现了刊物主办者的学术敏锐感和洞察力。除去“文革”期间有所中断之外,从1980年复刊至今《史学月刊》依然是国内史学界的一方重镇。

中华人民共和国建国之后,河南大学的历史学者们纷纷投身于马克思主义史学研究,在历史分期、社会形态演变、农民战争等诸多领域取得了一系列重要研究成果。这些研究成果不仅丰富了马克思主义史学的内涵,也为河南大学赢得了良好的学术声誉,吸引了更多的学者和学生关注和参与到马克思主义史学研究中来,进一步促进了学术流派的发展壮大。对于毕生求学、治学之路,朱绍侯先生曾如此自勉:“天资愚钝凭勤奋,事倍功半终有成。聪明才智荒学业,虚度年华空一生。”由他主编的《中国古代史》自1981年出版迄今,已修订改版五次,发行量达一百四十余万册,使用率覆盖了全国60%以上的高校历史院系,影响了无数历史学子。而与年轻后学交流时,他常常这样说:“研究历史没有什么窍门可找,既要勤奋,又要有时间的累积。你要有十年坐冷板凳的功夫,因为中国的史籍浩如烟海,如果没有足够的知识积累,人再聪明也不可能写出很有价值、很有分量的著作。”李振宏教授长期从事史学理论、中国文化史、秦汉史等方面的教学和研究,在学界有重要影响。他坚持唯物主义史观,撰写《历史学的理论与方法》,启发学生学会自己配制打开历史之门的钥匙,掌握破门之脚的功夫。他写出了研究马克思、恩格斯人格精神的著作《伟大的人格》。书中描述了马克思、恩格斯高尚的信仰、道德、情操和做人的风格。马克思主义史学流派的形成,推动了学术研究的深入开展,在这种学术氛围的熏陶下,河南大学历史学科的学术水平不断提升,逐渐在全国史学界占据了重要的一席之地。

范文澜严谨治学的学术精神和与国家民族共命运的家国情怀影响了一大批文史工作者,河南大学的一批师生逐渐形成了具有鲜明特色的学术群体,他们潜心治学,关心国事,服务社会。胡思庸教授对中国传统儒释道诸学均深有裁度,长于研治晚清史,尤精于中国近现代思想文化史,其与其学术助手郑永福对《穿鼻草约》的学术考辨,为中英谈判香港回归问题提供了坚实的史学依据。任访秋先生的《中国近代文学史》填补了我国近代文学研究著述的空白,关爱和教授聚焦于20世纪中国文学报刊与文学史研究,取得了丰硕成果。靳德行教授、秦英君教授等注重中国现代思想史研究,提出了中国文化的发展方向是兼收、理性、开放、包容。马小泉教授讲授中国近代政治制度史和思想史时警醒我们青年学生:永远牢记落后就要挨打的屈辱历史!程民生教授告诫学子“纯真辟油腻,善良能辟邪”,呼吁崇高信仰需要重新唤醒!张宝明教授长期从事中国近现代思想文化史研究,尤其以五四时期思想史研究见长,首倡“人文语义学”交叉学科研究,开新时代河南大学新文科研究之先声。

四、“大学问”:历史科学的使命与担当

河南大学历史学科创立于1925年。百年来,历史学人始终恪守“明德新民,止于至善”的校训,践行“团结、勤奋、严谨、朴实”的校风,大师辈出,群星灿烂。范文澜在河南大学的任教岁月,不仅为这所百年学府的历史学科注入了深厚的学术基因,更是在民族危亡之际,河南大学秉持“读书就是战斗”,坚决“维护文化”,坚持敌前办学,积极诠释了中国大学应有的责任与担当。时代的洪流推动着他,进步的思想影响着他。范文澜脱下教授的长衫,穿上抗日战士的军装,与民族共命运,与群众同呼吸,从中原游击战场,来到延安宝塔山下。他将史学研究与时代使命紧密结合,用求实求真的治学精神构建史学根基,以借鉴资政的现实关怀回应社会需求,为当代历史科学的发展留下了深刻启示。

求实求真是历史科学的根基。范文澜始终坚持用史实说话,通过对中国历史上民族抗争史的系统梳理,揭露侵略者的虚伪本质。他在《中国通史简编》中,严格依据史料还原历史真相,既不夸大民族英雄的功绩,也不回避历史进程中的曲折,彰显出尊重历史本真的学术操守。他说:“学习马克思主义要求神似,最要不得的是貌似”。“理论和我们自己的整个思想意识、思想方法、生活行动全面地联系起来,这样,才叫做马克思主义者在做史学工作。”

借鉴资政是历史科学的现实关怀与时代使命。二十世纪八十年代,李光一先生曾在《人民日报》发出“历史真的过时了吗”的灵魂拷问。而历史永远不会过时!毛泽东同志多次向全党特别是领导干部发出学习历史的号召。习近平总书记指出,“我们要学习和借鉴中国历史上治国理政的丰富经验”。在河南大学任教期间,范文澜深刻践行了历史科学“鉴往知来”的资政功用,将史学研究与民族救亡的时代需求紧密结合。他严谨治学、勇于创新、关注现实等治学精神,成为河南大学历史学科的宝贵财富,激励着一代又一代的师生在学术道路上不断探索前行。范文澜在河南大学播下的学术火种,经过百年的传承和积累,已成为历史科学责任担当的生动注脚。河南大学历史学科始终延续着求实求真的学术传统,将史学研究与国家战略需求相结合的实践,近年来取得的突破性成果,正是对范文澜学术精神的最好继承。

范文澜在河南大学的岁月虽短,却为历史科学的责任与担当立下了不朽标杆。他用求实求真的治学态度告诉我们,历史科学的首要责任是捍卫历史真相;用借鉴资政的实践行动启示我们,历史科学的终极价值在于服务现实、照亮未来!读史使人明智!在百年未有之大变局的今天,这种责任与担当更显重要 —— 历史科学既要扎根史料沃土,筑牢学术根基;又要胸怀家国天下,回应时代需求,这正是范文澜先生留给我们的最宝贵的精神遗产。新时代新征程,河南大学历史学科将在前辈先贤的精神感召之下,自觉弘扬“自信、拼搏、开放、创新”的新河大精神,紧盯人才培养,狠抓学科建设,在教育强省、教育强国建设的新征程中展现新的更大作为,为培养时代新人贡献智慧和力量。

王明钦 河南大学原党委常委、宣传部部长,河南大学历史系83级学生

百年史科记

古来史教,在黉在庠;

西学东渐,科学允张。

我校史科,于斯滥觞。

乙丑肇基,鸿猷初张,

济济多士,风雨一堂;

共和开元,转为师范,

传播新史,岿然气象;

改革开放,再赋能量,

相侔一流,矞矞皇皇。

岁序飘忽,一纪沧桑,

曰系曰院,百年华章。

夫大学者,大师之谓也。

史科才俊,层出不穷。

唐河友兰,卫辉嵇明,

徐州一山,襄城占卿,

开启山林,筑巢引凤,

身先垂范,揆理学政。

董子作宾,蒙子文通,

范子文澜,高子晋生,

朱子芳圃,张子邃青,

孙子海波,邵子次公,

长于朴学,工于考证,

文史通淹,名满学瀛。

黄老元起,宋老泽生,

孙老作云,刘老尧庭,

开拓史苑,义不旋踵,

峥嵘岁月,辛勤传灯。

朱师绍侯,胡师思庸,

韩师承文,靳师德行,

承上启下,背负使命,

殚思竭虑,继道中兴。

后之来者,雏凤清声,

幸遇开放,中西包容,

蹈之前学,士风弦诵,

卫拱史科,枝繁叶盛。

嗟夫,我史科之数代诸师,

汲汲于学,各领风骚,

孜孜于教,一脉相承;

居古城而争鸣全国,

堪大任为老校添荣。

然史学者,古今之变通也。

古之谓史,义有三重:

曰“史之实”,考笺经书,无信不徵;

曰“史之用”,鉴人鉴事,经世致用;

曰“史之华”,义理为上,教化大众。

质其精髓,贵在一统。

今人师古,有扬有弃;

不拘一格,兼收并蓄;

包罗万象,付诸逻辑;

去伪存真,综析规律;

文明演进,权衡有序;

实用为表,致知为里。

图存图强,国之重器。

盖史之谓科学也,与时俱进,是旨是的。

致若百年,弹指瞬间。

不耽过往,更谋长远,

云程发轫,期以前沿。

爰之校训,师生共勉:

“明德新民,止于至善。”

陈宏宾(河南大学教师、历史系82级学生)

百年间 名师荟萃 鸿儒踵武

百年间 著述煌煌 桃李盈门

百年不长 于华夏五千年文明

恰似铁塔湖风拂过的一个清晨

百年不短 于历院代代学人

却是用青灯黄卷丈量的整部学术春秋

世纪芳华 正当再启新章

百年传承 历久弥新