编辑丨苏木 文丨苏木

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

这么热的夏天,五十年前的人们没有空调是怎么过的?

那个时期的中国不仅没有空调,就连风扇都没有,甚至一些乡下电路都没通,老一代的人真的受得了吗?

如果这么想大家可能都陷入到一个误区里了!

那个年代的人们不仅不会觉得难熬,甚至还会爱上夏天!

夏天不热的中国智慧

在我们的集体记忆中,夏天似乎正变得越来越难以忍受,这种酷暑体验的显著增强,大致始于1980年代初。

在此之前,尤其是在20世纪的中后期,乡间的夏日虽然炎热,却与今天人们的感受有着本质的不同。

那时的乡村,既没有电力供应,更不用提空调或电扇这类现代制冷设备,然而生活在那片土地上的人们,却展现出一种非凡的能力,将艰难的酷暑,转化为一种有滋有味的生活体验。

那是一个赤脚走在路上会被烫得跳起来的年代,泥土路面在烈日下曝晒得发白,田里的玉米叶因失水而痛苦地卷曲萎蔫,就连树上的蝉鸣,也透着一股有气无力。

这幅景象构成了那个时代夏日艰苦的底色,但故事的真正内核,却是在这样的背景下,人们如何用智慧与温情,活出了一份别样的清凉与生机。

乡村的夏日生活,并非一场与自然的对抗,而是一场深刻的顺应,人们凭借对土地与时辰的深刻理解,发展出一套与自然共生共调的作息规律。

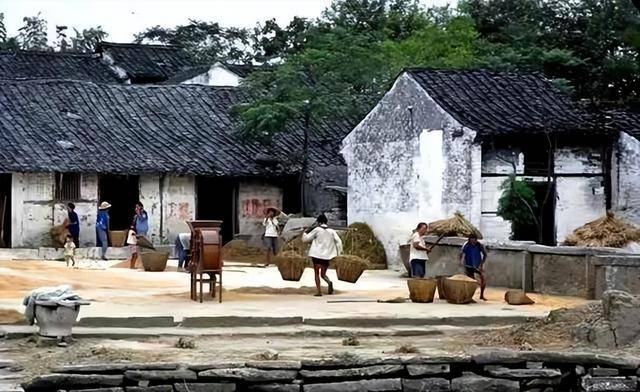

太阳的起落,便是田间劳作的号令,天色刚蒙蒙亮,当清晨的露水还挂在作物叶片上时,家中的男性劳力便已下地。

他们要趁着这短暂的凉爽,完成一天中最为耗力的农活,比如给玉米地松土,或是为棉花掐去多余的顶尖。

农忙时节的三伏天里,早稻的抢收与晚稻的插秧工作接踵而至,每一刻凉爽都显得弥足珍贵。

脚下的泥土因沾着露水,能给赤裸的脚踝带来一丝慰藉,而家中的妇女们,则会在日头升高前,去深井里打上清冽的井水,一遍遍泼洒在院中的石板与泥地上。

水分蒸发带走热量,为小小的院落创造出一个相对凉爽的微环境,洗衣、做饭等家务便在这片人造的清凉中展开。

早饭通常很简单,一碗清粥配上自家腌制的咸菜,或是将头天剩下的玉米糊热一热,即便是这样简单的饭食,也藏着消暑的巧思。

那盛粥的粗瓷大碗,会先在冰凉的井水中镇上一会儿,确保入口时凉口不燥,为即将开始的一天劳作积蓄一份清爽。

对居住环境的巧妙利用,是这份智慧的另一体现,老旧的土墙瓦房,本身就具备冬暖夏凉的物理特性。

高大的梧桐树在房前屋后投下广阔的浓荫,成为天然的遮阳伞,未曾硬化的泥土地面不像水泥地那样积蓄热量,反而能在泼水后持续散发凉意。

人情味儿才是最好的解暑汤

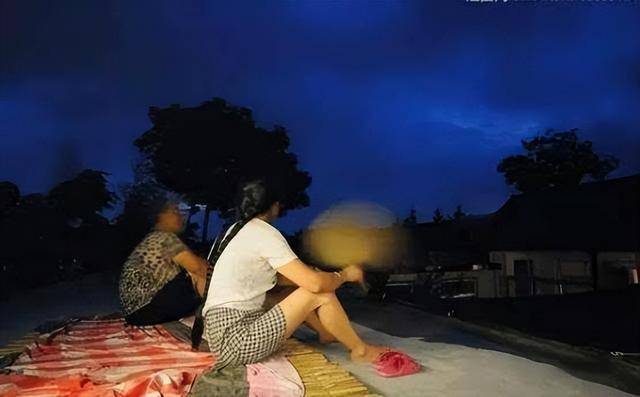

当太阳的威力渐渐减弱,傍晚降临,乡村的社交生活才真正拉开序幕,村口那棵枝叶繁茂的老槐树,是全村人默认的纳凉中心。

各家各户搬出冲洗干净的竹床,或是几条长凳架上一块门板,早早地在树下或巷子口占据一席之地。

夜幕下的村庄,比白天的集市还要热闹,街道上躺满了纳凉的人,此起彼伏的蒲扇摇曳声中,夹杂着大人们的闲谈讲古和孩子们的嬉笑打闹。

邻里之间,常常端着自家的晚饭聚在一起,你家一碗凉拌黄瓜,我家一盘炒南瓜,朴实的人情味在饭菜的交换中流淌。

人们聊着庄稼的收成,也分享着从邻村听来的新鲜事,在这样的集体生活中,安全感与信任感是自然而然的产物。

那时乡下的夜晚,家家户户习惯性地不锁大门,孩子们可以在月光下满村跑,大人们也从不担心他们会走失。

小河是少年们的乐园,清澈的河水里鱼虾可见,男孩子们光着身子扎猛子、打水仗,尽情释放着无处安放的精力。

而文静些的女孩子们,则喜欢三五成群地聚在河边的柳树下,说着悄悄话。

超越物质条件的匮乏,一种内在的精神韧性,是那个时代人们苦夏不苦的真正内核。

田间劳作的艰辛是真实存在的,三伏天里光着膀子下地,汗水顺着脊背像小溪一样流淌,后背被晒得紫红发亮,脱掉一层皮是家常便饭。

额头上析出的汗水干了,留下一层白花花的盐粒,中暑更是常见的健康威胁,甚至有农民因高温而倒在田埂上,再也没能起来。

即便如此农活也不能停下,因为那片土地里生长着的,是全家人的口粮与希望。

当中暑的症状出现时,人们会采用传统的刮痧方法来缓解,紫红色的痧痕布满后背,稍作休息便又得回到田里,这份为家庭生计而战的责任感,赋予了他们惊人的坚韧。

正是在这种苦与累的交织中,人们从自然的点滴馈赠里,品尝到了最朴素的快乐。

那一口井水冰镇过的西瓜,那一碗佐着黄瓜蒜泥的凉面条,就是对辛勤付出的最佳奖赏,河里的嬉闹,树下的闲谈,都成为消解疲惫的良方。

空调房里没有夜晚的星光

如今的夏天,我们拥有了前人无法想象的便利,空调的冷气可以覆盖每一个角落,将酷热隔绝于窗外。

然而我们却也常常发现自己被禁锢在封闭的水泥建筑中,沉迷于一方小小的电子屏幕,个体之间处于一种前所未有的隔离状态。

现代科技带来了身体的凉爽,却似乎也让我们失去了一些更宝贵的东西。

井台边的欢声笑语,竹床上的家长里短,星空下的安详酣睡,这些曾经充满生活气息的清凉体验,如同那些消失的乡间小路和被砍伐的老树一样一去不复返。

我们对井水冰镇西瓜的滋味和村口老槐树下的时光,怀有深深的眷恋,这并非简单的怀旧,而是一种对失落的社群温情与自然联结的追寻。

回望那个物质匮乏的年代,乡村的夏日生活并非一首田园牧歌,它真实地存在着劳作的艰辛与生存的压力。

然而那时的人们通过敏锐地观察自然、巧妙地运用简朴方法来应对高温,展现了一种本能的生存智慧。

那段被井水的清冽、蒲扇的微风以及亲情邻里间的热闹互动所填满的时光,构成了一代人独特的集体记忆。

今天现代科技带来的便利,终究无法完全取代过去那种带着浓厚烟火气的、独特的清凉体验。

结语

有人说现在的夏天更舒服了,不用再跟太阳抢时间,不用再靠蒲扇扇风,也有人说当年的夏天更有夏天的样子,苦中带甜的清凉,比空调房里的冷气更让人记挂。

那么大家觉得呢?要是让你回到没有空调电扇的三伏天,你能适应那些土办法吗?

参考资料:

中国电力《全程高能!中国经济70年,这组数据太震撼!》